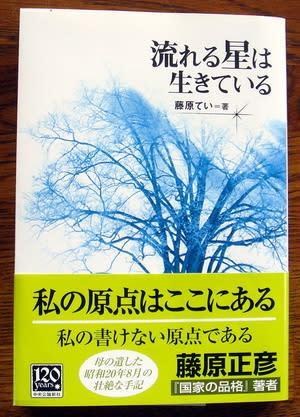

著者の藤原ていさんは、「国家の品格」などの警世の書で、今、時めいている藤原正彦氏のお母さんである。私も北朝鮮からの引き揚げ者なので、引き揚げに関する書物には深い関心があり、もちろんこの本も出版間もない頃に読んでいると思う。先日立ち寄った三宮のジュンク堂に藤原正彦氏のコーナーがあり、そこで目にとまったこの文庫本をもう一度読みたくなって買った。1976年2月10日初版発行、2006年6月5日改版9刷発行と奥付にある。

昭和20年8月10日の早朝、満州国新京の観象台の官舎をていさんは三人の子供を連れて後にした。上から数え年で六歳、三歳、そして一ヶ月である。最初の連絡があって3時間の余裕しかなかった。これが昭和21年9月12日に博多港に上陸するまでの、一年あまりになる『引揚げ行』の始まりである。

藤原ていさんの連れ合いは作家の新田次郎氏、でもそのころは観象台の勤務で、公の仕事に携わっているいたことなどが妨げとなって、かなり長い間、家族から離ればなれになっていた。だからていさん一人が三人の幼い子供の面倒を見なければならなかった。そして数多の紆余曲折を経ながら過酷な状況をくぐり抜けて、三人の子供を無事日本に連れて帰ったという、まことに奇蹟の物語である。

この本を再読して、何百万人もの引揚げ者がいるなかで、このような記録を残した藤原ていさんは希有の存在なんだと改めて思った。私の両親は引き揚げにまつわる話はほとんどしなかった。私が聞いた覚えがあるのは、鉄原から京城に逃げ帰ったときにアメリカ軍の戦車に乗せて貰ったこと(私にはこの記憶はぜんぜんない)と釜山の埠頭でDDTを吹っ掛けられたことぐらいである。

文庫本の「あとがき」で《いつの間にか、私共夫婦の間には「引揚げの話」は、禁句になってしまった。》と書かれているので、「引揚げの話」を封印してしまった引揚げ者が多いことは容易に考えられる。話をするだけでもそうであるのに、それを本にまとめたのだから、ていさんにはよほど強固な動機があったのだろう。

著者はこのように述べている。

《引揚げてきてから、私は長い間、病床にいた。それは死との隣り合わせのような日々だったけれども、その頃、三人の子供に遺書を書いた。口には出してなかなか言えないことだけれども、私が死んだ後、彼らが人生の岐路に立ったとき、また、苦しみのどん底に落ちたとき、お前たちのお母さんは、そのような苦難の中を、歯をくいしばって生き抜いたのだということを教えてやりたかった。そして祈るような気持ちで書きつづけた。

しかし、それは遺書にはならなかった。私が生きる力を得たからである。それがこの本になった。》

「国家の品格」もいいけれど(実は私はそれなりの理由があって読んでいないが)、その著者正彦氏を生み育んだ母親ていさんの土性骨を、子育て真っ盛りの悩み多き若いお母さん方にぜひこの本から学び取ってい頂けたらと思う。

ここで因縁話を一つすると、私の弟が正彦氏と同じ昭和18年生まれで、私は弟を背負って引揚げて来たのである。その頃は『母』のみならず『少年』も強かったと思う。正彦氏につい『弟』を感じてしまい「負うた子に教えられる」にはまだ早いとばかりに、「国家の品格」も遠ざけているのかもしれない。