詰碁に取り組む最善の方法は、煎じ詰めると、その人が苦痛でない方法、問題をとにかく継続して続けることにあると思う。

易しい問題をドンドンでも良し。

やや難しい問題を少し考えて、答えを鑑賞するのも良し。

気分の良い時は、難し目の問題に、本気で時間を掛けるのも勿論良いだろう。

その時々で取り組み方を組み合わせ、メリハリをつけるのも良いかも知れない。

これらを説いたdasさんの記事は、良くまとまっている。

是非、参考にしていただきたい。

ただ人によっては妙なプライドもあるので、必ずしも

「8割ぐらい解ける問題集に取り組むのが良いよ」

というのも、正しいとは限らない。

易しすぎて刺激がないので、続かないということもあるだろうし。

とにかく続けるのが大事。

そして数をこなしていく(レベルは問わない)と、詰碁のパターンが解ってきて解くのが加速度的に楽になる。

これは最近、強く感じる。

結局詰碁は、「筋」の積み重ねで出来ている。

TVゲーム好きの人なら、

「詰碁はテトリスみたいなものだ」

と表現すれば、理解していただけるだろうか?

例えば慣れてくると、白先の問題で一部分が図のようになっていた時、

「白Aにサガるのが、決め手になるかも」

という「嗅覚」が働いてくる。

つまりBに白石がくると、黒はCにツゲない。

結果、白Cと差し込まれて欠け目になったり、コウになったりする。

あるいはこんな形を眼にしたら、慣れた人はまず黒Aを最後に考える。

ここは黒B白Cとなるのが普通で、この後中の急所にオクというのが良くあるパターンなのである(多分)。

勿論これは一種のセオリーであり、それを逆手に取って逆にワナを仕掛けるのが前田詰碁だったりするのだが、ほとんどの作家はこれらのパターンを巧みに組み合わせることで、問題を作るケースが多い。

問題の意図が、「筋」を体得して貰うことにあるからだ。

特に図柄が小さいと、全く新しい筋の問題というのはかなり難しい。

しかしこれらのパターンを「覚えろ」というと、些か難しく感じられるかも。

が、例えば「3目中手」の急所は、その真ん中というのは初級者でもわかるだろう。

それも立派なパターンの一つで、上級問題でも

「フトコロを上手く狭めれば、3目の地になりそうだな」

という読みが、解く鍵になるのは良くある。

でもあなたはその急所というのを果たして、「覚えよう」としただろうか?

恐らく無意識のうちに、「そういうものだ」と認識するようになってしまったのではなかろうか?

他のパターンにしても、多かれ少なかれそうなのである。

慣れてくれば無意識に認識されるし、そうでないなら慣れるまで続ければ良い。

「解けぬなら とにかく解こう 易詰碁」

「好きじゃなくてもいい たくましく続けて欲しい」(丸大ハンバーグ)

私はこう書きながらも、相変わらず「詰碁嫌い」の立場ですが、何とか続けています。

易しい問題をドンドンでも良し。

やや難しい問題を少し考えて、答えを鑑賞するのも良し。

気分の良い時は、難し目の問題に、本気で時間を掛けるのも勿論良いだろう。

その時々で取り組み方を組み合わせ、メリハリをつけるのも良いかも知れない。

これらを説いたdasさんの記事は、良くまとまっている。

是非、参考にしていただきたい。

ただ人によっては妙なプライドもあるので、必ずしも

「8割ぐらい解ける問題集に取り組むのが良いよ」

というのも、正しいとは限らない。

易しすぎて刺激がないので、続かないということもあるだろうし。

とにかく続けるのが大事。

そして数をこなしていく(レベルは問わない)と、詰碁のパターンが解ってきて解くのが加速度的に楽になる。

これは最近、強く感じる。

結局詰碁は、「筋」の積み重ねで出来ている。

TVゲーム好きの人なら、

「詰碁はテトリスみたいなものだ」

と表現すれば、理解していただけるだろうか?

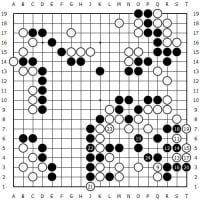

例えば慣れてくると、白先の問題で一部分が図のようになっていた時、

「白Aにサガるのが、決め手になるかも」

という「嗅覚」が働いてくる。

つまりBに白石がくると、黒はCにツゲない。

結果、白Cと差し込まれて欠け目になったり、コウになったりする。

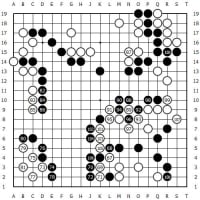

あるいはこんな形を眼にしたら、慣れた人はまず黒Aを最後に考える。

ここは黒B白Cとなるのが普通で、この後中の急所にオクというのが良くあるパターンなのである(多分)。

勿論これは一種のセオリーであり、それを逆手に取って逆にワナを仕掛けるのが前田詰碁だったりするのだが、ほとんどの作家はこれらのパターンを巧みに組み合わせることで、問題を作るケースが多い。

問題の意図が、「筋」を体得して貰うことにあるからだ。

特に図柄が小さいと、全く新しい筋の問題というのはかなり難しい。

しかしこれらのパターンを「覚えろ」というと、些か難しく感じられるかも。

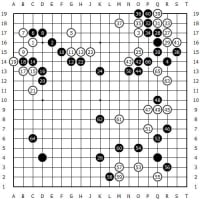

が、例えば「3目中手」の急所は、その真ん中というのは初級者でもわかるだろう。

それも立派なパターンの一つで、上級問題でも

「フトコロを上手く狭めれば、3目の地になりそうだな」

という読みが、解く鍵になるのは良くある。

でもあなたはその急所というのを果たして、「覚えよう」としただろうか?

恐らく無意識のうちに、「そういうものだ」と認識するようになってしまったのではなかろうか?

他のパターンにしても、多かれ少なかれそうなのである。

慣れてくれば無意識に認識されるし、そうでないなら慣れるまで続ければ良い。

「解けぬなら とにかく解こう 易詰碁」

「好きじゃなくてもいい たくましく続けて欲しい」(丸大ハンバーグ)

私はこう書きながらも、相変わらず「詰碁嫌い」の立場ですが、何とか続けています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます