金閣寺や大徳寺の北側に位置し、鷹峰三山(鷹ヶ峰、鷲ヶ峰、天ヶ峰)を望む光悦寺は、日蓮宗の寺院に所属しております。

江戸時代の芸術家である本阿弥光悦に元和元年(1615年)に徳川家康がこの地を与えたと伝えられ、『本阿弥行状記』によれば、当時は「辻斬り追

い剥ぎ」の出没する物騒な土地であったといわれておりました。この地に光悦の一族や様々な工芸の職人らが移り住み芸術の集落を形成し、光悦の

死後に屋敷は寺となり、境内には光悦の墓碑が建っております。

境内には大虚庵、三巴亭、了寂軒、徳友庵、本阿弥庵、騎牛庵、自得庵の7つの茶室が散在し、庫裏に接して妙秀庵があります。これらはいずれも

大正時代以降に建てられた建物です。

大虚庵前の竹の垣根は光悦垣またはその姿から臥牛(ねうし)垣と呼ばれ徐々に高さの変る独特の形状をいたしております。

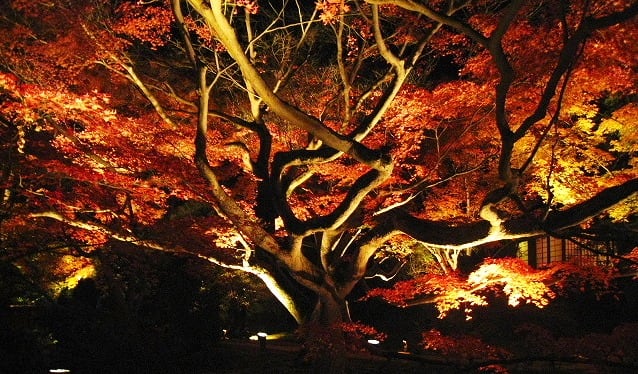

さすがに12月ともなりますと、ここの紅葉はほとんど散ってしまっていました。

大虚庵 竹垣の西側茶室で、光悦が鷹ヶ峰に営んだ居室の名称でありますが、現在ある大虚庵は大正4年(1915年)に新たに建てられたもので、道具

商・土橋嘉兵衛の寄付と云われており、速水宗汲の設計だそうです。ただし、建設後に光悦会によって改造されており、正面入口の貴人口(障子3枚

立て)がにじり口に変更されたほか、間取りも当初の三畳台目から四畳+二台目に変わっております。

大虚庵の東側に続く道です。

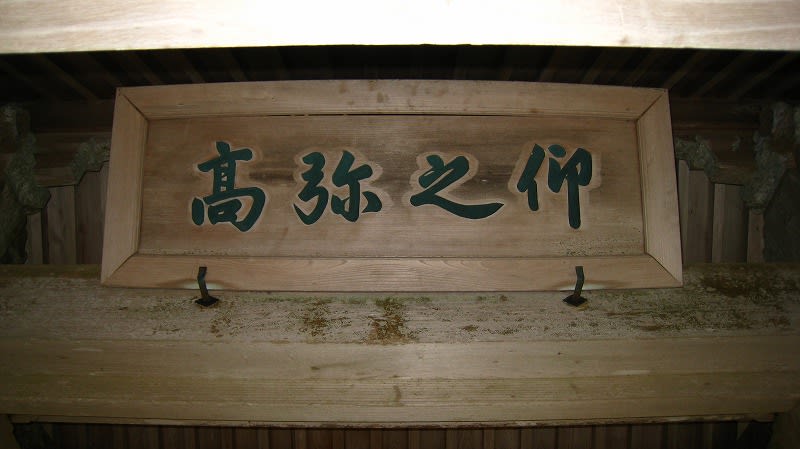

本阿弥庵

本阿弥光悦の墓石(中央)右が光瑳、左が一族と表示されております。

本堂前

駐車場の生垣もモミジになっております。

駐車場は、10台強しか停められませんので、シーズン中はご注意ください。