善峯寺(よしみねでら)は、京都市西京区にある寺院で、山号は西山と云い西国三十三箇所観音霊場札所の第20番になっており、善峰観音宗という

天台宗系の単立寺院になります。 秋の紅葉の時期には、西山三山の大原野「善峯寺」、長岡京市粟生の「光明寺」、長岡京市浄土谷の「柳谷観音

楊谷寺」と観光客で賑わっております。バスやタクシーでお越しの方は、こちらの参道を上って行かれますが、お車の方は、山門近くの駐車場まで上る

ことが出来ます。

寺に伝わる『善峯寺縁起絵巻』(江戸時代)等によりますと、長元2年(1029年)、源信の弟子にあたる源算が創建したといわれ、その後、長元7年(10

34年)には後一条天皇から「良峯寺」の寺号を賜ったとあります。鎌倉時代初期には慈円が住したことがあり、このころ後鳥羽上皇直筆の寺額を賜った

ことによって寺号が善峯寺と改められました。青蓮院から多くの法親王が入山したため「西山門跡」とも呼ばれておりました。室町時代には、後花園天

皇が伽藍を改築され、僧坊52の多さにおよびましたが、応仁の乱に巻き込まれて伽藍が消失したのち、江戸時代になってから徳川五代将軍綱吉の

生母・桂昌院の寄進によって再興されました。 寺宝館の文殊堂の下が駐車場になっております。

山門や本堂は元禄5年(1692年)、山内最古の建物である多宝塔は元和7年(1621年)の建立で、他の諸堂宇も大部分は江戸時代の建立とされてお

り、桂昌院の援助で整備されたものと説明されております。

1692年に桂昌院により再建されたもので、楼上の本尊・文殊菩薩と両脇の金剛力士像は運慶作で源頼朝公が寄進されたものと伝わります。

山門を潜り正面の階段を登りますと本堂が建っております。

本堂は、観音堂とも呼ばれ、山門と同じ1692年の再建で、本尊の十一面千手観音菩薩像は仁弘法師の作と云われます。脇立ちにも十一面千手観

音菩薩像がありこちらは、源算上人の作とあり、洛西三十三ケ所第一番の本尊と説明されております。

本堂前の休憩所には、西国三十三ケ寺の観音像が並び、横には賓頭盧さんが鎮座しております。

本堂右手には、弘法大師の修業像が建ちます。

拝観順路に従い本堂右手の階段を進みます。

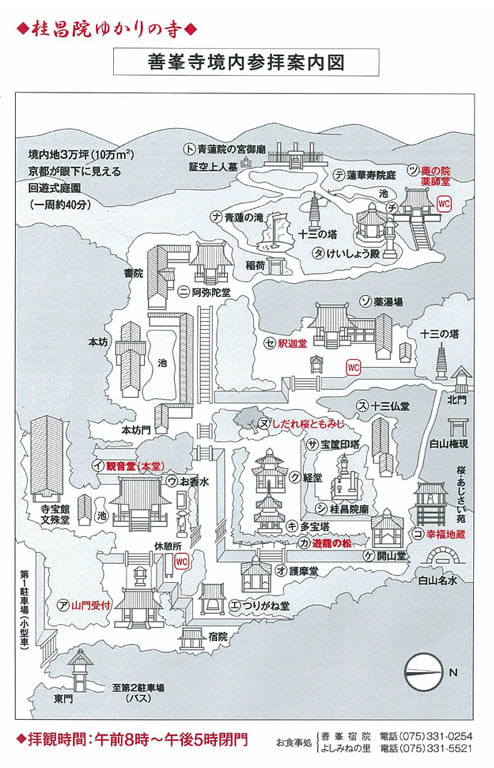

こちらの庭園は、7代目小川冶兵衛作の回遊式庭園になっており、一周いたしますのに

約40分かかります。

階段の中ほどを右に進みますと鐘楼があります。

つりがね堂を呼ばれ、1695年の建立で「厄除けの鐘」と云われており、桂昌院が五代将軍綱吉公の厄除けの為に寄進されたものです。

つりがね堂から見る多宝塔と不動明王五大尊を祀る護摩堂の屋根

つりがね堂横の階段を上がりますと、多宝塔と経堂が建ち、手前から左手に伸びる「遊龍の松」があります。

この松は、天然記念物に指定されており、樹齢600年の五葉松で、1857年花山前右大臣家厚公がその名を「遊龍」と名付けられ、標石には明治2

6年、鳥尾中将の書が刻まれ元は全長54mありましたが、平成6年松くい虫の被害に会い15メートル余りに切られ現在に至っておりますが、「日本一

の松」とされております。

多宝塔後方の宝筐印塔

遊龍の松の幹です。右手と左手に伸びております。

遊龍の松を左手に進みますと遠方に比叡山が望める開山堂に出ます。正面の一番高い頂が比叡山山頂です。

開山堂も1692年の建立で源算上人117歳のお姿を祀っており、上人より長寿の御利益が受けられるかもしれません?

開山堂の裏手には、梅雨時に満開を迎える紫陽花園が広がります。 左手には、幸せ地蔵が安置されております。

開山堂前から五葉松、護摩堂方面です。

こちらのお地蔵様は、約300年前より桂昌院が自分以外の幸せを願い拝まれたものと云われております。

地蔵前の坂道を登りますと、右手の十三仏堂と左手に宝筐印塔と桂昌院廟があります。

宝筐印塔と御廟の門

御廟から眼下の開山堂

桂昌院廟

多宝塔

多宝塔と並ぶ経堂

右手、宝筐印塔

経堂

釈迦堂

釈迦堂の建立時期は、大変新しく明治18年だそうです。本尊は、石仏釈迦如来像で開山の源算上人の作で、明治初年まで釈迦岳に安置されており

ましたが、信者の崇拝篤く、明治13年に下山を乞うたそうです。

釈迦堂からさらに坂道を登り善峰寺の最高部の薬師堂に向かいます。

阿弥陀堂を眼下にし進みます。 花梨の実の様でしたが分かりませんでした。

稲荷前のもみじです。

薬師堂への階段です。相当高いところまで登っていました。

薬師堂の階段を進む前に、階段左手にあるけいしょう殿にお参りします。

見晴らしの良い景勝の地で桂昌院を祀ってあり、ひらがなで表示してある意味が分かりました。

薬師堂は、1701年に建立され、桂昌院の両親が祈願なされた開運出世のお薬師さまが祀られております。 なお、桂昌院の俗名のお玉の方に因ん

で「玉の輿」に乗るのを願う参拝者が多いとあります。

薬師堂の裏手の庭園は、「蓮華寿院庭」と云われ青蓮院門跡よりお移りになった宮様の住坊旧跡の庭です。

庭園のさらに奥に進みますと、聖観音菩薩像が建ち、さらに奥手には青蓮院の宮御廟がひっそりと佇んでおります。

青蓮院の宮御廟

御廟前からやっと下りに入ります。

石仏不動明王を祀っている青蓮の滝、滝の竿石は青蓮院門跡より拝受したものだそうです。

先ほど通った稲荷前を下り正面の阿弥陀堂に進みます。

阿弥陀堂は、1673年に建立され、本尊は宝冠阿弥陀如来を祀っており、常行三昧道場にて常行堂とも呼ばれます。堂内には、徳川家代々と善峰寺

檀信徒の位牌が安置されております。

阿弥陀堂から坂道を下った所に本坊があり、紅葉の期間中本坊の襖絵を献上した片岡鶴太郎展が開かれております。普段は拝観出来ないので入っ

てみることにいたしました。

こちらのモミジは野村モミジと云い、新芽の時から紅色をしているモミジで、この時期は一層鮮やかな色に染まります。

庭園の片隅に布袋さんが鎮座なされておられます。

片岡鶴太郎作の襖絵が、この期間限定で本坊内を彩っております。

襖絵を奉納するにあたり書かれた「般若心経」

本坊の裏庭から

本坊を出ますと正面に経蔵が建ちます。

経蔵は1705年に建立され、祈願成就の絵馬堂になっており、桂昌院が鉄眼の一切経が納められております。 鉄眼一切経とは、仏教思想は三蔵に

収まります。即ち釈尊が説かれた「経」と戒められた「律」及び釈尊とその弟子が「経・律」を解説した「諭」の3つで、つまり一切経6,956巻をいい、精神

面はもとより、天文・人文・医術・薬学・人道など社会全般のあらゆる面を説き明らかにしたもので、仏教百科事典とも言うべきものだそうです。

経蔵横の桂昌院御手植えの枝垂れ桜の樹齢は、300年と云われております。

桜の木の下には、桂昌院がこよなく善峰寺を想い詠まれた歌碑があります。

遊龍の松の先端部は、経蔵の前まで達しております。

一周40分とありましたが、1時間以上かけて回ってまいりました。大変見ごたえのある境内でした。

本堂の観音堂左手のお庭

寺宝館前から眺める山門

本堂