2011年度秋の夜間拝観の最終日に伺って来ました。 受付終了が9時半でしたので、何とか間に合うことが出来ました。

西方浄土を照らすレーザー光線は、嵐山方面に伸びており渡月橋からでも確認できるくらいです。

夜間拝観の受け付けは、写真左手の仁王門の階段下で行います。

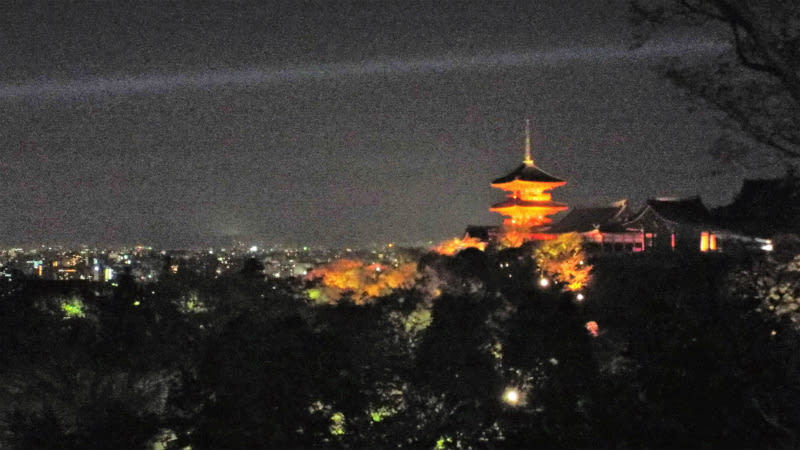

仁王門右手後方の西門と三重塔

仁王門の右手の枝垂れ桜

西門(さいもん) 現在の建物は寛永8年(1631)再建のもので、もとの創建時期は分かっておりませんが、史書「帝王編年記」など鎌倉時代の文献に

見えるので、おそらく浄土教が流行した平安時代末期にはできていたと推測されております。 ここから見る西山の日没は素晴らしく、極楽浄土に往生

する入り口の門、浄土を観想する日想観(にっそうかん)の聖所であったと考えられております。

枝垂れ桜と仁王門 仁王門は、応仁の乱(1467~1477年)によって焼失しましたが、15世紀末に再建され、平成15年(2003)に解体修理されました。

清水寺の正門で、幅約10メートル、奥行き約5メートル、棟高約14メートルの、室町時代再建当時の特徴を示す堂々たる楼門です。

西門の左手の階段を登り境内に入ってまいります。

階段左手に建つ鐘楼、大晦日には事前に配られた100枚の整理券を持った方が、二人一組で鐘を撞くことが出来ます。 慶長12年(1607)の再建で、

平成11年(1999)に彩色復元され、桃山様式の美しい彫刻が一層華やかに蘇りました。 牡丹彫刻の懸魚(けぎょ)や菊花彫刻の蟇股(かえるまた)、

四隅の柱の先にある獏と象の木鼻などが見どころです。また、鐘楼の柱は四隅に4本が一般的ですが、清水寺の鐘楼は、間に2本追加して、6本で組

まれています。 これは2.03トンのとても重い梵鐘を吊るために頑丈に造ったためと云われ、6本の柱はすべて少し内側に傾ける「四方転び」という技法

を用いて、しっかりと屋根と梵鐘を支えております。

三重塔は、平安時代初期847年に創建され、寛永9年(1632)に再建されたもので、現在の塔は古様式に則って

昭和62年(1987)に解体修理したもので、総丹塗りとともに、桃山様式を示す極彩色文様を復元なされております。

内部には大日如来像を祀り、四方の壁に真言八祖像、天井・柱などには密教仏画や飛天・龍らが極彩色で描かれ

ています。 三重塔としては日本最大級の高さ約31メートルを誇ります。

鐘楼の建つ階段を登り切った正面に建つ随求堂(ずいぐどう) 塔頭慈心院(たっちゅうじしんいん)の本堂で、享保3年(1718)の再建で、衆生の願

い、求めに随って、叶えてくれるという大功徳をもつ大随求菩薩(だいずいぐぼさつ)を本尊(秘仏)としてお祀りしております。また、堂内には大聖歓喜

天(だいしょうかんきてん)や粟島明神(あわしまみょうじん)など縁結び、安産、子育ての神仏もお祀りされております。

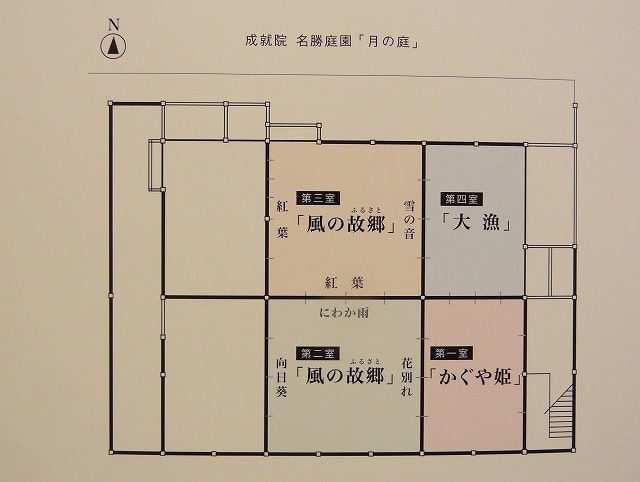

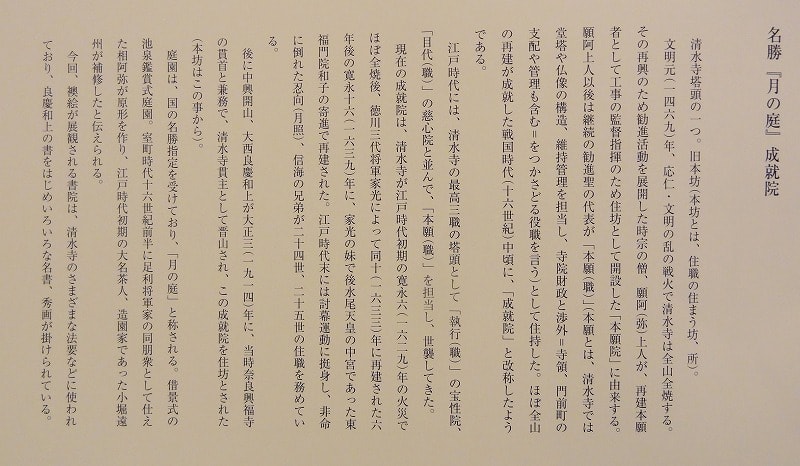

北総門(きたそうもん) 寛永8~16年(1631~39)に再建された間口4.12メートルの薬医門です。 門の北側には、幕末に散った勤王僧 月照・信

海両上人と西郷隆盛公の歌詩碑がたちます。これは清水寺の塔頭である成就院の第24世住職・月照上人と実弟であり同25世住職の信海上人の

歌碑、西郷隆盛公の弔詞碑です。兄の月照上人は、江戸時代の弾圧「安政の大獄」で命を落とした勤王僧でした。西郷隆盛公の手引きで九州へ避

難したものの、隆盛公と薩摩(鹿児島県)の錦江湾に入水。隆盛公は助けられましたが、上人は非業の死を遂げました。安政5年(1858)11月16日

のことです。その翌年には、弟の信海上人も尊皇攘夷祈祷の嫌疑で逮捕されて江戸に護送され、まもなく獄死しました。隆盛公はのちに弔意の漢詩

を詠み、その読み下し文が、石碑に刻まれています。

北総門の手前に建つ観音菩薩立像

三重塔の東側に建つ経蔵は、寛永10年(1633)の再建で、平成12年(2000)に解体修理され、西門、三重塔とあ

わせて美しい丹塗りの建物が続きます。 平安時代中期には一切経を所蔵し全国から学問僧が集まる講堂として

栄えましたが、それ以降、記録から消え、現在その一切経は伝来していません。 堂内には釈迦三尊像をお祀りし、

鏡天井に江戸時代の絵師・岡村信基(おかむらのぶもと)筆の墨絵の円龍が描かれております。

轟門と轟橋と梟の手水鉢 寛永8~10年(1631~33)再建の三間一戸の八脚門で、ここを通って本堂へと向かいます。 切妻造り、本瓦葺で、妻や

天井の構造は東大寺転害門を縮小して写しています。門の前には、四角にフクロウが彫刻された石造の「梟の手水鉢(ふくろうのちょうずばち)」があ

り、正面には左右両脇に持国天と広目天を、背面には阿・吽形(あ・うんぎょう)の狛犬を安置しています。水がないのに「轟橋」(とどろきばし) 轟門の

入口には、水が流れていないのに「轟橋」という橋がかかっています。これは手水鉢の手水を流す溝をまたぐためと、世俗から、ご本尊が祀られている

最も神聖な場所・本堂を区切りため。 この橋を渡る際に心身を清め、引き締める役割をもっているのです。

「梟の手水鉢(ふくろうのちょうずばち)」

清水寺の東側の音羽山を幻想的に彩るライトアップ

轟門から本堂に続く廊下

本堂の西側に鎮座する大黒天さん

本堂舞台より山沿いに見える奥の院

本堂は、西国三十三所観音霊場第十六番札所、洛陽三十三所観音霊場第十二番札所に指定されており、 堂内は巨大な丸柱の列によって外陣(礼

堂)と内陣、内々陣の三つに分かれ、通常、外陣とさらに外側にめぐらされた廊下を進んで拝観します。建物は、優美な曲線を見せる寄棟造り、檜皮

葺の屋根や軒下の蔀戸(しとみど)など、平安時代の宮殿や貴族の邸宅の面影を今に伝えています。

奥の院の舞台は現在解体修復中です。

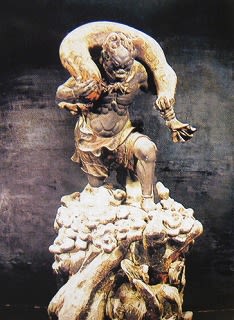

奥の院は、洛陽三十三所観音霊場第十一番札所。 清水寺の起こりとなった「音羽の瀧」の真上に建ち、開基行叡居士(ぎょうえいこじ)と、開山延鎮

上人(えんちんしょうにん)が修行した旧草庵跡と伝えられています。 「奥の千手堂」ともいい、秘仏の御本尊三面千手観音、脇侍地蔵菩薩、毘沙門

天と、二十八部衆、風神、雷神をお祀りしているほか、古くは真言宗兼学を伝統していたことから、弘法大師像も奉祀しております。

奥の院から見た本堂舞台と市内の夜景

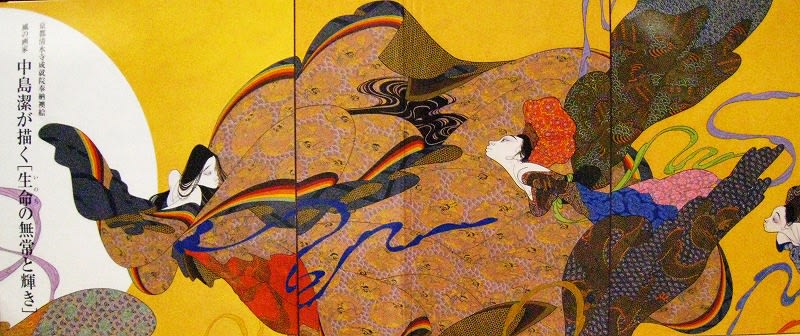

西方浄土を示すレーザー光線は、本堂の東側の釈迦堂の裏手から放たれております。 内部には、朱い漆塗りの円柱の来迎柱や、極彩色を施された

長押(なげし)、貫(ぬき)、遊飛する天女の天井画など、華麗な装飾がなされています。その中央の黒い漆塗りの須弥壇の上に、釈迦三尊をお祀りし

ています。 昭和47年(1972)に豪雨で倒壊し、その3年後に、寛永8年(1631)再建時の姿に復旧されました。

釈迦堂前の階段を降りますと、音羽の滝に出ます。

奥の院の左手(北側)の阿弥陀堂の脚組 あみ本尊の阿弥陀如来坐像は漆箔仕上げの荘厳華麗な仏様で、如来形の千仏を配した光背(こうはい)

は阿弥陀浄土の世界を表現したものです。 浄土宗の開祖・法然上人が、日本で最初に常行念仏道場とした場所であることから、法然上人二十五霊

場第十三番札所として多くの参詣を集め、また、「洛陽六阿弥陀如来念仏道場」としても、縁日や彼岸には多数の参拝者が訪れています。

本堂舞台

撮影日の12月4日の時点でも青葉が残っており、今年の紅葉の遅さを物語っておりました。

音羽の滝 清水寺の開創の起源であり、寺名の由来となったのがこの瀧です。こんこんと流れ出る清水は古来「黄金水」「延命水」と呼ばれ、清めの

水として尊ばれてきました。3筋に分かれて落ちる清水を柄杓に汲み、六根清浄、所願成就を祈願するため、連日、行列ができるほどの人気の場所

ですが、元は瀧行の場。開基行叡居士(ぎょうえいこじ)、開山延鎮上人(えんちんしょうにん)の伝統を守り、現在も水垢離が行われています。

今日が、夜間拝観の最終日でしたので、拝観終了後門前会の方々に執事長による挨拶があり消灯されました。

地図

http://link.maps.goo.ne.jp/map.php?MAP=E135.47.9.416N34.59.30.148&ZM=9