神蔵寺 (じんぞうじ)は、京都市内から京都縦貫道亀岡インターを下りて約10分の距離にあり、西国三十三所観音霊場の穴太寺からは、車で5分の近

さに位置しておりますです。寺伝によりますと、恒武天皇時代の延暦九年(790年)に伝教大師最澄が延暦寺根本中堂を建立された時、比叡山より西方

にを眺めますと、紫雲たなびき朝日に映える山を見つけられました。その山は、この神蔵寺の背後にそびえる朝日山であり、大師自らこの地に来られて

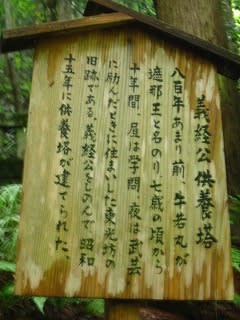

寺を建立されました。 根本中堂の薬師如来と同木で薬師如来像を刻み天台宗の一大道場として開創されました。 十一世紀に入り、源氏の崇拝が篤

く大いに栄えておりましたが、源頼政、平家討伐の兵を挙げるに際して、神蔵寺の僧兵は三井寺(園城寺)の僧兵と合して挙兵しましたが、頼政方は敗

れ、寺領は没収され仏像のみが残りました。

1235年、天台宗の達玄僧都が再興をなさったあと、それ以前は女人結界の道場でありましたが、以降それを免じて男女道俗袖を連ねる所となりました。

その後、応永年間(1390~1420年代)の頃には室町幕府の管領、細川頼元の補修を受けて、より隆盛をほこります。

しかし、天正三年(1575年)織田信長の命により、明智光秀がこの寺を一宇残さず焼失させました。ご本尊は、信者達により菰(こも)で巻かれ山中に

隠されたので、なんとか難を逃れたとのことで以来、この山中より流れる川は「菰川(こもがわ)」と呼ばれるようになりました。

1653年に、浄土宗の僧願西により本堂、阿弥陀堂、鐘楼等が再建され、現在の本堂はその時のものと伝わっております。1679年亀山城主松平伊賀

守源忠昭が臨済宗妙心寺派の高隠玄厚和尚に寺門を再興させ、以来臨済宗の寺院として現在に至っております。

現在、神蔵寺は、西国薬師霊場第四十三番札所として通称・佐伯薬師(佐伯のお薬師さん)、稗田野(ひえだの)薬師として親しまれております。

正面の階段の奥の本堂の背後には、朝日山がそびえ、回峰修行の名残を残しており、山の頂から丹波盆地にかかる霧を見下ろし、真東には比叡山

を望み、瑠璃光の世界を思わせるものとして往古から伝えられてきた絶景が広がるそうです。

境内に入り右手に「納経宝印処」にがあります。

階段の左に見える手水場の水は、霊水として名高いそうです。

モミジの大木に覆われた階段を登り本堂に進みます。

神蔵寺本堂は、瑠璃殿と名付けられ、本堂には、釈迦如来坐像が祀られております。

本堂手前の鎮守八幡大菩薩を祀る社

本堂前にある賽銭箱は、『結縁の大賽銭箱』と呼ばれており、1582年に明智光秀が本能寺へ攻め込むために馬を返した場所(亀岡市曽我部町)に桜

の幼木があったそうです。平成二年に大木となったその桜が伐採されることになりましたが、その年は伝教大師が神蔵寺を開かれて千二百年目にあた

るという因縁があったため、有志縁者によってその桜の木材を使い賽銭箱として奉納されたと説明されております。

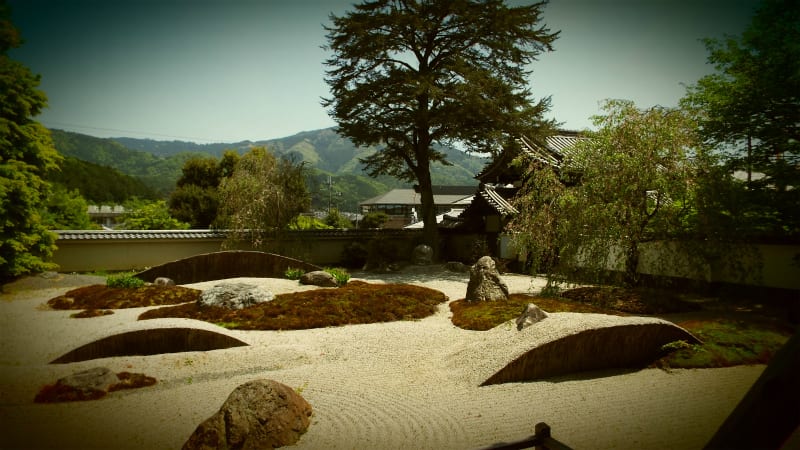

本堂前庭園

修復前に使っていた鬼瓦だそうです。

本堂を左手に進み裏側に回りますと薬師堂があります。

薬師堂(東方閣)内 日光・月光菩薩と薬師如来坐像が安置され、 中央の厨子内にある薬師如来坐像は、藤原末期の様式を伝える優秀な作品とし

て、大正六年に国宝、昭和二十五年に国の重要文化財に指定されました。また、両脇の日光菩薩(右)・月光菩薩像(左)は、薬師如来坐像と同時代

の作品とみられ、亀岡市の文化財に指定されております。

薬師堂前の木槿(むくげ)

薬師堂の横に山から引かれていると思われる滝口がありましたが、この日は水が来ておりませんでした。

来た道を下り駐車場に戻ります。

境内とその周りには、二月頃幾種もの梅が咲きほこっているそうで、梅の苗木は約50本、桜の苗木は約100本もあるそうです。

この日は、紫陽花と桔梗、木槿に未央柳 (びょうやなぎ)が彩を添えておりました。

未央柳 (びょうやなぎ)

入口に架かる、みかえり橋

お寺の方が、近くに明智光秀縁のお寺があると教えてくださったので、そちらに向かいます。

この亀岡という地名は、もとは丹波亀山と呼んでおりましたが、明治二年(1869) 伊勢の亀山との混同をさけるため亀岡と改称されました。亀岡と明智光

秀との関係は、1575年 織田信長の命により丹波亀山に亀山城を築城するにあたり光秀公は敵も味方も殺さずいかにも光秀公らしく和平の話し合いによっ

て、知行安堵を行ったか、随分と配慮があったことがうかがえると、この事を記した数種類残っており、丹波経略は五年を要して成就したともあり、信長も光

秀の功をほめているとあります。光秀公の善政は挙げて限りなく、この亀岡では、明智光秀公の人徳を偲ぶ声は巷に溢れており、「逆臣」とされがちな光秀

だが、この地では別の見方があり、治水事業など数々の功績から「誠実」「和議を重んじた知将」など、遺徳をしのぶ声が根強いそうです。 比叡山の焼き

討ちの後、女房・子供まで磔にかけ、次に高野山攻めを旬日の後に控えていた折から「本能寺の変」により、光秀公は高野山を全山灰燼の危機から救った

ことなどから、このような過酷な暴君を何故倒さねばならなかったかを考えることなく、主君を倒した光秀を逆臣とする江戸倫理以降の「悪は、栄えず三日に

して滅ぶ」という云われ方に、光秀公の遺徳を偲び畏敬する丹波人に対して「光秀の三日天下」と云った言い方は慎んだ方がいいようです。

神蔵寺から車で湯の花温泉を抜けて10分程の所にある、谷性寺は(こくしょうじ)は、山号を清瀧山(せいりょうざん)といい、真言宗大覚寺派の寺院で、

安土桃山時代の武将・明智光秀ゆかりの寺であることから光秀寺とも呼ばれ、境内に桔梗咲き乱れることから桔梗寺ともいいます。

創建は平安時代といわれ、本尊の不動明王は、明智光秀が崇敬したと伝わっております。本能寺の変(1582)を前に光秀は、不動明王に、「一殺多

生の降魔の剣を授け給え」と誓願し、本懐を遂げたといい、1582年、光秀公、秀吉軍との山崎の戦で敗れ、坂本城に向かう途中山科の小栗栖に於い

て土民に襲われ、家臣の溝尾庄兵衛が光秀公の介錯をなし首を鞍覆に包んで近臣に託し、生前光秀公の尊崇のあつかった当寺の不動明王のそばに

手厚く葬るように命じて自分は坂本に走ったと伝わります。

明智家の家紋に因んで境内や周りの畑には桔梗が咲き誇っております。

幕末の志士で「栄」なる人物が、光秀公の怨念を鎮めんがために1855年7月「光秀公首塚」の碑を建てて供養いたしました。 当山中興の秀円法印

より第二十世哲立法印により昭和48年本堂、客殿、庫裡、鐘楼の新築、改装がなされ寺容が整いました。

山門を潜り正面に庫裡が建ち本堂は、左手奥になります。

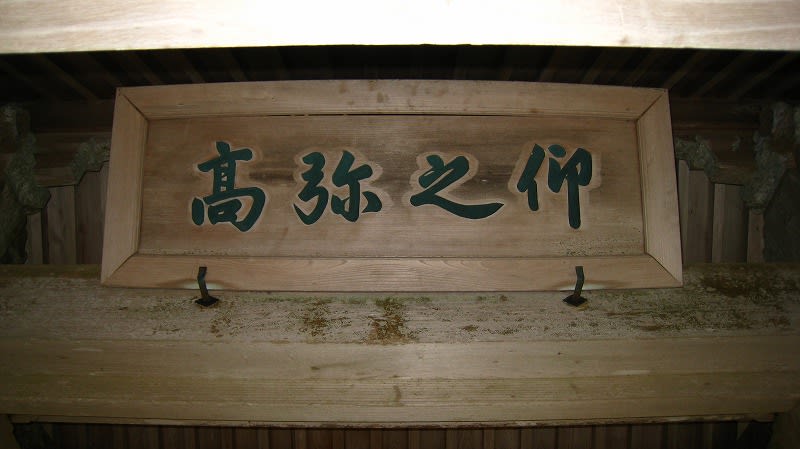

庫裡玄関 正面には大覚寺門跡良戒大僧正の書になる寺名額が掲げられており、玄関両脇には住職の作による愛嬌のある仁王像が安置されてお

ります。

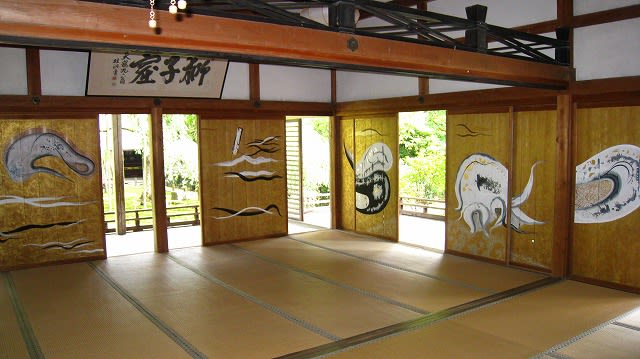

本堂には、中央に御本尊の不動明王が祀られており、平安時代作と鑑定された阿弥陀如来立像を始め、薬師如来など秘仏が本尊の両脇に安置され

ております。本尊の不動明王は、明智光秀が八上城を攻略するときこの不動明王を崇めたところ、将兵はその加護を受けたと伝えられております。

御本尊の前に祀られる光秀公尊像 七福神像や五大明王、虚空蔵、観音、勢至の諸菩薩像は、哲立法印の一

刀三礼の思いをこめて彫り上げたものと説明されております。

その他に2メートルに余る釈迦涅槃像も祀られております。

本堂前、山門との間に建つ首塚 安政2年(1855年)に光秀の怨念を鎮めるために建てられたといわれております。宝篋印塔は、室町時代のものだそ

うです。

本堂の左手に建つ楽寿観音像は、近畿楽寿観音三十三所霊場の、第25番札所になっております。 楽寿観音とは、豊かな老後を見据えて安楽と健康

長寿の御利益をもたらしてくださる観音様です。

本堂前の庭園です。

本堂の右手にある山門のには「明智山門」及び「真言宗大覚寺派 清瀧山谷性寺」と書かれた二枚の木札が架かっております。床几が置かれ待合の

様な休憩スペースになっております。この山門はもとは亀岡柳町の西願寺にあったものですが、廃寺となったため昭和51年にこちらに移築されたもの

です。

山門前の枝垂れ桜、お寺の右手には、茶畑があり栂尾山の高山寺の苗木を移植したものだそうです。高山寺の茶畑は日本で最初の茶畑で、臨済宗

を開いた栄西禅師が宋から持ち帰ったものが植えられております。

桔梗の寺の別名通り、寺院の周りの畑には約5万本の桔梗が咲き誇っており桔梗の里と呼ばれております。

谷性寺の左手の畑にも、紫陽花をはじめ桔梗、ひまわり、半夏生などが育てられております。

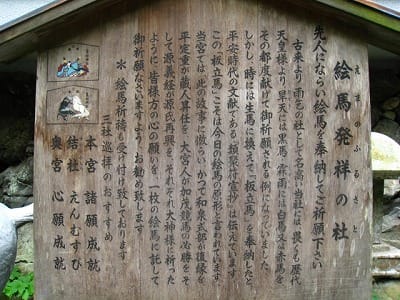

谷性寺の寺壁の奥には、篠葉神社が佇みます。

御親祭 火雷神(ほ いかずち のかみ) 社名 秋葉神社 水火剣難の守護神

光秀公の砦と書かれた案内板があります。

こちらの寺院は、手前に何十台も停めれる駐車場が完備されております。 湯の花温泉の帰りや、穴太寺や神蔵寺とセットで回られると効率がいいと

思います。 こちらで、亀岡インターから15分程度の距離になります。

このブログを見ていただいているお客様も多数お越しいただき、大変ありがたく思っております。時間の許す限り随時更新を続けていきたいと思っております。

私もまだまだ行ったことのない寺院が沢山ありますので、リクエストがございましたら、是非伺いますので遠慮なく仰ってくださいませ。

祇園 割烹 ふじ原 ホームページ http://kappou-fujiwara.com/