「龍安寺の石庭」として知られる枯山水の方丈石庭で有名な龍安寺は、禅宗が盛んだった室町幕府の管領、守護大名で、応仁の乱の東軍総帥でもあ

った細川勝元が宝徳2年(1450年)に創建した禅寺です。衣笠山山麓に位置する龍安寺の所在地は、藤原北家の流れを汲む徳大寺実能以来、徳大

寺家の山荘であったところを、細川勝元が譲り受けたものでだそうです。 一般車両の駐車場には、何本もの枝垂れの大木があります。

初代住職として妙心寺5世住持の義天玄承(玄詔)を迎え、龍安寺の開山は実質的にはこの義天玄承とされておりますが、義天自身は2世に退き、自

分の師の日峰宗舜を開山に立てております。創建当初の寺地は現在よりはるかに広く、京福電鉄の線路の辺りまでが境内であったといわれておりまし

た。

龍安寺は、開基細川勝元自身が一方の当事者であった応仁の乱(1467-1477年)で焼失し、勝元の子の細川政元と、4世住持・特芳禅傑によって長

享2年(1488年)に再興されました。 寺では特芳を中興開山と称しており、その後、豊臣秀吉と江戸幕府が寺領を寄付して保護されてまいりました。

参拝受付のある山門

寺の南側には広大な鏡容池(きょうようち)が広がり、周囲は回遊式庭園になっており、境内北側には方丈(本堂)、仏殿、茶室蔵六庵などが建ち、これ

らの西側には非公開の「西の庭」があります。 西の庭には開基細川勝元の木像を祀る細川廟などが建っております。

鏡容池

弁天島を繋ぐ石橋

方丈庭園への入口がある庫裡への階段

庫裡の右手には、この時期だけ入ることの出来る紅枝垂れの大木があります。

方丈庭園 「龍安寺の石庭」 幅 22 メートル、奥行 10 メートルほどの敷地に白砂を敷き詰め、帚目を付け、15個の石を一見無造作に5か所、点在さ

せただけのシンプルな庭ですが、巨大な中国の山水の世界を日本人独特の感性を研ぎ澄まして写した「枯山水」の庭と云われております。最大の特徴

は、「水を感じさせるために水を抜く」ということで、水を見立てられるようなものを作ると説明されております。白砂は大海をイメージし、岩は島というより

山を表しており、作庭は室町幕府に仕えた相阿弥と伝わっておりますが、作者、作庭年代、表現意図ともに諸説あって定かにはなっておりません。

室町時代末期の作で特芳禅傑らの優れた禅僧によって作られたものとも伝えられております。

15個の石は、庭をどちらから眺めても、必ず1個は他の石に隠れて見えないように設計されていると云われ、しかし、方丈の中の部屋から1ヶ所だけ15

個の石全てが見える位置があります。 それは方丈の間の中心であり、15の石の配置は、ここを根元とする「二分岐構造」になっていると説明されており

ます。ただし、この程度の面積の庭に15個の石を並べれば、そのうちの1つは隠れて見えなくなるのはむしろ当然のことだとする意見もあり、これを表

現意図とする考え方には賛否両論があるようです。なお、東洋では十五夜(満月)にあたる15という数字を「完全」を表すものとしてとらえる思想があり、

15に1つ足りない14は「不完全さ」を表すとされており、また、日本には、日光東照宮の陽明門にみられるように、、「物事は完成した時点から崩壊が始

まる」という思想があり、建造物をわざと不完全なままにしておくことがあるそうです。

この庭には近世以来「虎の子渡しの庭」の別称もあり、この庭を「虎の子渡し」という中国の説話と結び付けるのは伝承にすぎないそうですが、説話の概

略とは、 虎は、3匹の子供がいると、そのうち1匹は必ず獰猛で、子虎だけで放っておくと、その獰猛な子虎が他の子虎を食ってしまうという説があるそ

うです。

そこで、母虎が3匹の虎を連れて大河を渡る時は次のようにするそうです。母虎はまず、獰猛な子虎を先に向こう岸に渡してから、いったん引き返して

き、次に、残った2匹のうち1匹を連れて向こう岸に行くと、今度は、獰猛な子虎だけを連れて、ふたたび元の岸に戻ります。その次に、3匹目の子虎を連

れて向こう岸へ渡り、この時点で元の岸には獰猛な子虎1匹だけが残っているので、母虎は最後にこれを連れて向こう岸へ渡ると云います。つまり、3匹

の子虎を渡すのに3往復半する訳で、龍安寺の石庭はこの様子を表したものだという説もあるそうです。

最初に、説明を読んでから眺めると、また違った景色に見えてくると思います。

方丈西側

方丈裏庭(北庭)には、知足の蹲踞(つくばい)がはいちされております。

茶室蔵六庵の露地にある蹲踞は茶室に入る前に手や口を清めるための手水を張っておく石のことで、ここの蹲踞には「吾唯知足」(われ、ただ足るを知

る)の4字が刻まれており、その意味合いから石庭の石が「一度に14個しか見ることができない」ことを「不満に思わず満足する心を持ちなさい」という戒

めでもあると云われております。

また水を溜めておくための中央の四角い穴が「吾唯知足(ワレ タダ タル ヲ シル)」の4つの漢字の「へん」や「つくり」の「口」として共有されているの

が特徴とされ、そのため一見「五・隹・疋・矢」と読めます。この蹲踞は、水戸光圀の寄進と伝承されておりますが、一般拝観者が見ることのできるものは

複製だそうです。

龍安寺の寺宝である襖絵などは、明治の廃仏毀釈により財政難に陥った寺院が、1895年に手放すこととなった襖絵のうち6面が2010年10月に当寺

に戻る事となったと発表されました。当時、東本願寺に売却後、個人の手に渡るなどして散逸したもので、一部は現在も米国シアトル美術館が所蔵して

いるものもあり、今回戻る事となった襖絵は、狩野派の絵師である狩野孝信の作と言われる「群仙図」20面のうち4面と「琴棋書画図」20面のうち2面

で、米国のオークションに出品された物でありましたが、落札者が匿名で龍安寺に寄贈したとのことです。この襖絵は2010年12月から2011年3月ま

で一般公開されておりました。

1975年にイギリスのエリザベス女王が日本を公式訪問された際に、石庭の見学を希望なされ、女王が石庭を

絶賛されたことが海外のマスコミでも報道されたのをうけ、昨今では世界各地での日本のZEN(禅)ブームと相俟

って日本人より海外の観光客の来訪者の比率が高いといわれております。確かに他の寺院に比べ欧米人を多く

見かけました。

方丈庭園の東側に位置する勅使門

石庭の南側

拝観は出来ませんが、塔頭の西源院の山門です。 後で回りますが、西源院では湯豆腐をいただくことが出来ます。

参道の突き当たりの納骨堂

納骨堂の南側には、桜苑が広がり何種類もの桜が競演いたしております。

静寂の中、獅子脅しの音がこだまし、雰囲気を高めております。

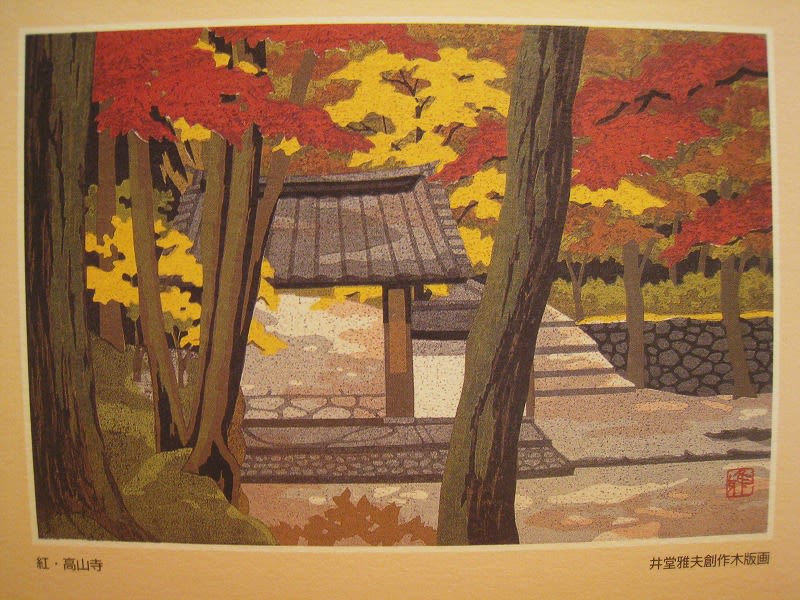

2009年 龍安寺 秋紅葉

http://blog.goo.ne.jp/kappou-fujiwara/preview?eid=7ccd9b2f8f83bc93f4272ef70d259554&t=1336030122340

地図

http://link.maps.goo.ne.jp/map.php?MAP=E135.43.15.623N35.1.45.209&ZM=8