従姉妹夫妻が、桂離宮を申し込んでくれたので初めて伺ってまいりました。 天気にも恵まれ最高のロケーションを楽しむことができました。

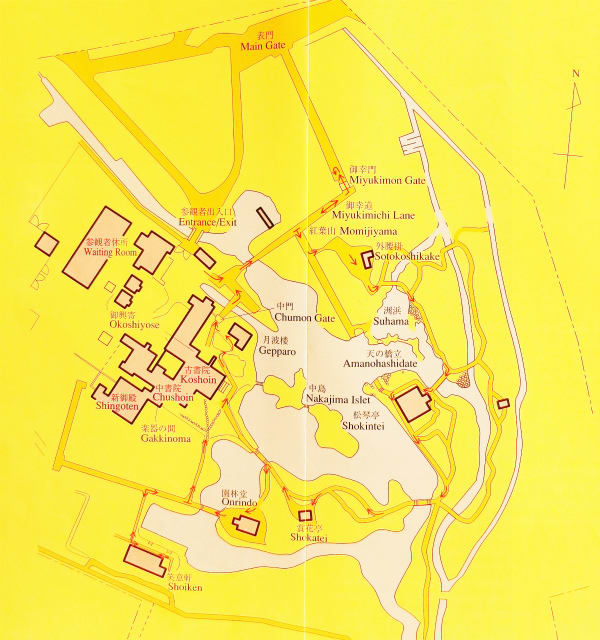

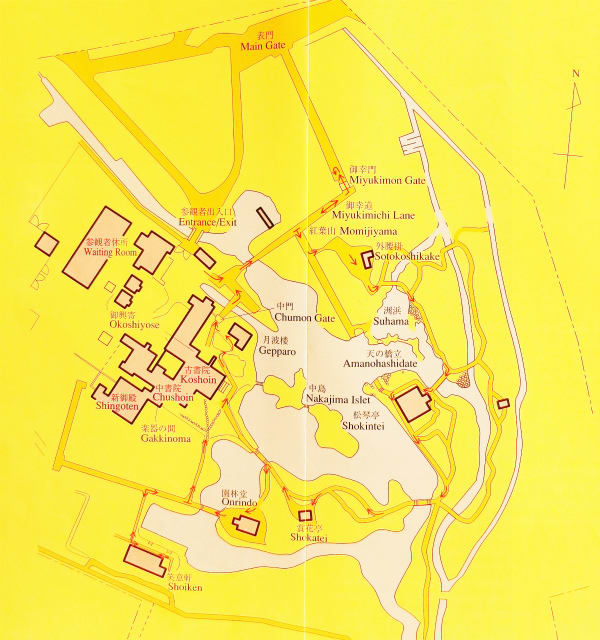

京都随一と云われる池泉回遊式の庭園を持つ桂離宮(かつらりきゅう)は、京都市西京区の五条桂川西側を南に下がった所に位置します宮内庁

管轄の皇室関連施設です。

拝観には、事前申し込みが必要で、一回30名前後で一日6組のみの拝観となります。案内の方と最後尾に警備員が随行いたしますが、指定の

時間に遅れますと入場できない場合もありますので時間に余裕を持って伺ってください。 申し込みが通れば入場は無料です。

駐車場に車を停めますと砂利道がエントランスへと続きます。

警備員に申し込みの葉書を見せ受付へと向かいます。

受付で、身分証明書を提示して手荷物をロッカーに預ければ、受付終了で庭園の入り口に向かいます。

桂離宮は、江戸時代の17世紀に皇族の八条宮の別邸として創設された建築群と庭園からなりたっております。面積は約7万平方メートルと云わ

れており、うち庭園部分は約5万8千平方メートルと説明されております。離宮とは皇室の方々が住まう皇居とは別に設けた宮殿の意であります

が、「桂離宮」と称する様になったのは明治16年(1883年)からだそうで、それ以前は「桂別業」などと呼ばれていたそうです。

書院入り口ですが、書院内の拝観は出来ません。 書院玄関は、苑内に位置します。

桂離宮の基礎を築いた八条宮家初代の智仁親王(1579~1629)は正親町天皇の皇孫、後陽成天皇の弟に当たり、智仁親王は初め豊臣秀吉の猶

子となりましたが、秀吉に実子が生まれたため、八条宮家(桂宮家)を創設したとのことです。

書院東手から庭園に入場いたします。

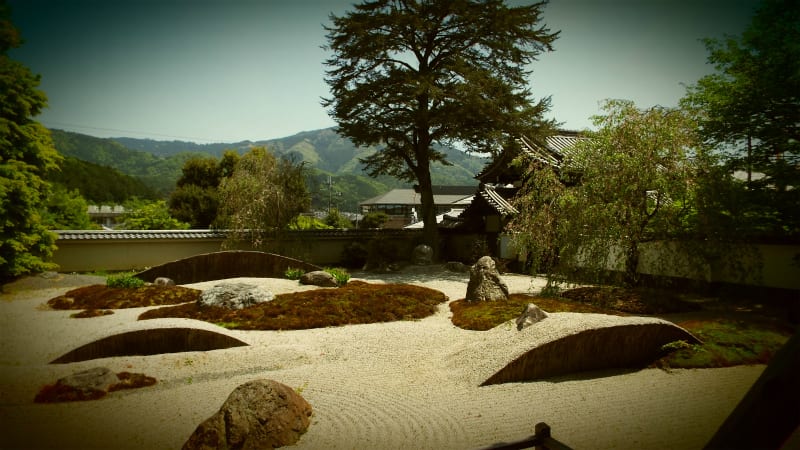

桂離宮の建造物は書院群と池の周囲に散在する御茶屋群で構成されており、回遊式庭園には、桂川の水を引いた池を中心に、茶屋、築山、州

浜、橋、石灯篭などを配しております。茶屋は松琴亭(しょうきんてい)、賞花亭(しょうかてい)、笑意軒(しょういけん)、月波楼(げっ

ぱろう)の4棟があり、他に持仏堂の園林堂(おんりんどう)が建ち、また池では舟遊びも楽しむことができ、それぞれの茶屋に船着場が設け

られております。

こちらの最初の橋の下を流れる水路を使い桂川から水を引いております。 桂離宮の表門と御幸門のところまで進み説明を受けます。

御幸門 門の左手の柱の先に正方形の切石があり「御輿石」と称し、天皇の輿を下す場所だと説明を受けました。

この先に表門が建ちます。 約30名のグループの内10名ほどが欧米の観光客でした。皆さん母国語の案内のテープをイヤホンで聞いておられま

した。

表門を入って真っ直ぐ進んだところにある御幸門は、後水尾院の行幸に備えて建てられたもので、切妻造茅葺の素朴な門で、格式の高い四脚門

ではなく、棟門形式とせつめいされております。柱と桁には皮付のアベマキ材を使用しているそうです。

御幸門で説明を聞き、先程渡った橋の方に引き返し庭園の拝観をスタートいたします。

庭園の作庭に当たり小堀遠州は直接関与していないとする説が有力ですが、庭園、建築共に遠州好みの技法が随所に認められることから、桂離

宮は遠州の影響を受けた工匠、造園師らの技と智仁親王及び智忠親王の趣味趣向が高い次元で一致して結実した結果であろうと推測されており

ます。

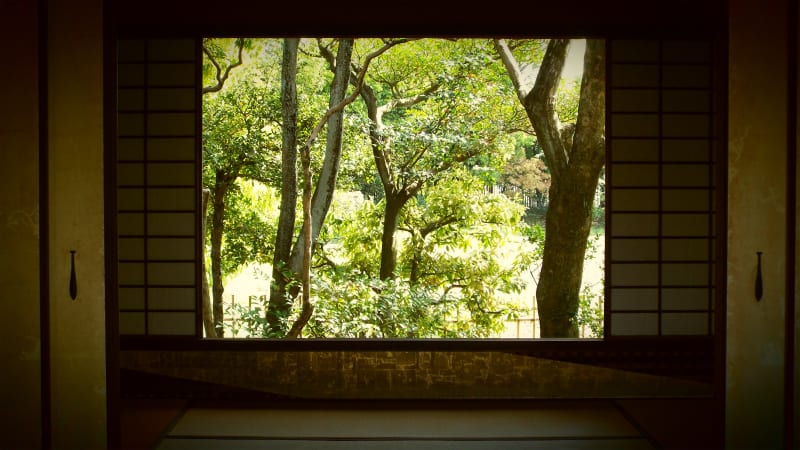

書院の横に建つ月波楼は、庭園を回り最後に訪れる茶室です。

芽吹き始めたモミジの新芽ですが、最初は赤く徐々に緑に代わって行く品種です。

御幸道の途中から左に入り、飛石を伝っていきますと、外腰掛(そとこしかけ)と呼ばれる待合が建っております。これは、次に伺う松琴亭で

茶会が催される際の待合になっております。

外腰掛前には延段(敷石道)と呼ばれる敷石の道が池の方向へ向かって伸びております。この延段は自然石と切石を混ぜたもので、古書院御輿

寄前の「真の延段」、笑意軒前の「草の延段」に対して「行の延段」と呼ばれるそうです。

外腰掛の向いの小山は「蘇鉄山」と称され、薩摩島津家の寄進という蘇鉄が植えられております。

池の淵を進みますと最初に訪れる松琴亭が池の向こうに見えてまいります。

松琴亭の前に掛かる天橋立に見立てた石橋

洲浜と呼ばれる浜は、青黒い賀茂川石を並べて海岸に見立てたもので、天橋立は小島2つを石橋で結び、松を植えて丹後の天橋立に見立てたも

ので、古図によれば、かつてはこの入江をまたいで池の北岸から松琴亭側に渡る朱塗の橋が架けられていたそうですが、現在は存在いたしてお

りません。

こちらは、白川橋と呼ばれる松琴亭に渡る別の石橋ですが、幅が狭いので油断をしていて池に落ちた方が居られたとガイドの方が仰っておられ

ましたので、注意をして渡りました。 白川橋は長さ5.7メートル、幅33センチ、切石製で反りのない直線的な橋で、「加藤左馬助進上の奥州

白川石」であるとする伝承がありましたが、奥州白川石は安山岩であって、石の種類が異なり、この白川橋は京都の白川石を用いて造ったもの

と推測されております。

茶室前から望む外腰掛の待合方向 桂離宮の池は大小5つの島があり、入江や浜が複雑に入り組んでおり中でも松琴亭がある池の北東部は洲

浜、滝、石組、石燈籠、石橋などを用いて景色が演出されており、松琴亭に属する茶庭(露地)として整備されております。

茶室前の松の左手には、船着き場が整備されております。

松琴亭から池越しに望む月波楼茶室

松琴亭は、4つ建つ茶室の中でも最も格式の高い位置づけにあります。池の東岸、間に小島を挟んで対岸の古書院と向かい合う位置に建ち茅葺

の田舎家風の茶屋です。建物は池に突き出た半島状の部分に位置してほぼ北向きに建ち、南を除く三方が池に面しております。

茶室の造りは、遠州好みの八窓の囲いと云われております。

一の間と二の間との境の襖は、白と藍色の方形を互い違いに配置した市松文様で全面が覆われており、これは白と藍染の加賀奉書を張ったもの

で、桂離宮にみられる斬新なデザインの代表例として知られております。

襖や小襖の引手には結び紐形、七宝文、螺貝形などが用いられており、これらの金物は、嘉長の作と伝えられております。特に螺貝形の引手は

七宝の技法が用いられているそうです。 嘉長とは、伊予松山出身の金工師(鋳物師)で、安土桃山時代から江戸時代にかけて活躍した七宝

師で、豊臣秀吉の招により上洛し、京都で色々な建物の装飾に携わったと説明されております。

一の間の手前(北)には板敷の膳組所があり、ここには竈(くど)構えがあり、竹と葭で編んだ低い垣をめぐらし、隅には平面三角形の棚が設

けられております。

松琴亭から次の茶室の賞花亭に向かう道に掛かる一つ目の土橋

小島を挟み二つ目の橋

私の前を進むフランス人三人組は熱心に写真を撮っておりました。

丘の上から望む松琴亭

賞花亭(二番目の茶室)は、池の南側にある大きな島の頂上よりやや西に北面して建つ小規模で素朴な茶屋で、「峠の茶屋」と呼ばれておりま

す。土間に炉と竈を設け、南側には水屋を設け、その上を竹の連子窓があり南側壁に掛かる「賞花亭」の額は曼殊院良尚法親王(智仁親王の

子)の筆によるものです。この建物はもとは今出川の八条宮本邸にあった「龍田屋」という小亭を移築したもので、使用する時は「龍田屋」の

字を白と紺で染めた暖簾を掛けたと云われております。

この建物は昭和9年(1934年)の室戸台風で倒壊し、翌年に新材で復元されたものだそうです。

賞花亭から次に進みますと、書院郡が見えてまいります。右から古書院、中書院、新御殿と三棟が連なり、いずれも入母屋造りで柿板という薄

い板を葺足にして竹針で止める柿葺(こけらぶき)の屋根で、書院造を基調としておりますが、数寄屋風の要素も見られと説明されております。

ツツジの紅色と新緑のコントラストがとても美しい時期に訪れる事が出来、タイミングの大事さを感じました。

園林堂 (おんりんどう) 賞花亭の山裾に建つ持仏堂

園林堂の左手には、池を挟み三つ目の茶室の笑意軒が建ちます。

園林堂は、持仏堂ですが現在は安置されているものは無く建物だけが残っております。 本瓦葺きの屋根の宝形造りと云うそうですが、離宮全

体の雰囲気とは異質ではありますが、景観にも馴染みそれなりの雰囲気を出しております。

各茶室には、船で移動することが出来るようになっておりますので、船着き場への石段階が設けられております。

笑意軒は、切り石を直線的に畳んだ人工的な汀線に面した田舎風の茶室です。茅葺寄棟造りの屋根に柿葺の廂(ひさし)を付けた間口の長い建

物です。

建物の西側には水田が備わっており今でも近所の数件の農家の方がお米を作っておられるそうです。

下地窓と呼ばれる丸窓の上に掛けられた「笑意軒」の扁額は、曼殊院良恕法親王

(智仁親王の兄)の筆です。

珍しい三角灯篭は、船着き場の照明の為のものです。 三角灯篭は、京都の寺院の中でもあまり見かけませんが、私の知っている限りでは、

清水寺の成就院の南庭に一基と城南宮の枝垂れ桜近くに一基あります。

園林堂に掛かる扁額は、後水尾上皇の宸筆とされております。

桂離宮の中核をなす書院郡は、東(右)から古書院、中書院、楽器の間、新御殿と雁行形(雁が飛行する形状)に連なって立ち並んでおり、古

書院には、池に面して竹で組まれた月見台が設けられております。 中書院は、三の間からなり、楽器の間は楽器などを格納する役割を果たして

おります。 新御殿は、後水尾天皇(ごみずのおてんのう、1596年~1680年 第108代天皇)を迎えるために智忠親王が増築した建物です。

最近では、昭和51年7月から平成3年3月にかけて各書院および茶室の解体大修理が行われました。

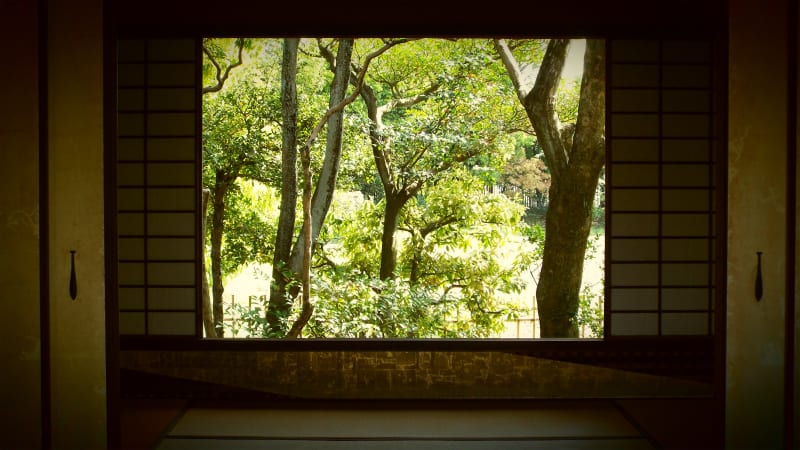

古書院の東側に建つ四つ目の茶室「月波楼 げっぱろう」

古書院の月見台 こちらの書院は、東西の軸線が南東方向に19度ほど振れており、これは寛永元年(1624年)の月の出の方位と一致している

というふうに云われております。 広縁から池に突き出すように竹簀の子で作られており月見に限らず苑内の主要な景観が一望でき、納涼の施設

としても利用されていたそうです。

月波楼は、古書院に近い池辺の高みに建つ茶室で、正面中央を広い土間にして開放的な造りになっております。月を見るのによい位置にあり、

土間の右手の部屋は、池を眺めるのに見晴らしがよく設計されております。

化粧屋根裏の竹の垂木(たるき)が船の底のような形に組まれております。

御輿寄(おこしよせ) 書院の玄関であり、前庭は杉苔で覆われており、中門から切り石を敷き詰めた延段が御輿寄に向けて伸びております

が、今までの苑路には見られなかった切り石の堅さのある構成で更に石段を四段上がると一枚石の大きな沓脱があり、六人の沓を並べられるこ

とから「六つの沓脱」と呼ばれております。

中門

中門の外側の黒文字で出来た垣根 まだ新しく何とも言えない香りが漂っておりました。

苑内を一周するのに約1時間10分要しました。

入り口を出たところで、時間に遅れた観光客が入苑を断られている光景に出会いましたが、わざわざ申し込んで遠路来られているのに無下に断

るのもお堅い役所仕事のように感じました。遅れる方が勿論非がありますが、次のグループに参加させてあげるとか対応があってもよさそうな

ものですが、税金で運営している国の施設なら、もう少し柔軟な対応があってもよさそうなものですが釈然としないで気持ちが残りました。

もう一言付け加えさせていただきますと、拝観中、最後尾に付く警備員ですが、各時間帯によって何名もおられると思いますが、私のグループ

に付いた若い警備員は、不愛想でちょっとでも前との間隔が空いただけで注意され後ろから悪いことをしないか監視されている様でとても不愉

快な思いもいたしましたので、最後尾は避けた方がいいかもしれません。 拝観させてやっているといった感じを受けたのは私だけでしょう

か? 私見を申し上げましたが、庭園が素晴らしかっただけにもう少しサービス精神があったら京都のいい思い出になり皆さん喜んで帰っ

ていただけるのに残念に思いました。

次回は、修学院離宮にも挑戦してみたいです。