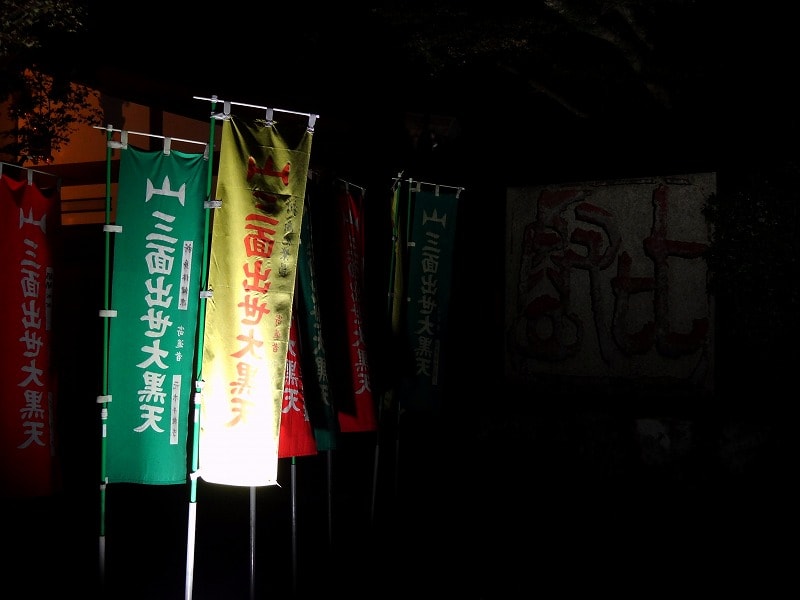

愛宕念仏寺(おたぎ ねんぶつじ)は、嵯峨野にある天台宗の寺院で、 本尊に厄除千手観音を祀り、境内に羅漢像が多数奉納されているため別名

千二百羅漢の寺とも呼ばれております。 火伏せの神と信仰を集める愛宕山参道の山麓の入り口に位置し嵯峨野めぐりの始発点としても知られて

おります。

今の京都の四条西院から東山方面にかけてを、 昔は愛宕郡と言いました。奈良時代の末、今から約1240年前に、 聖武天皇の娘の稱徳(しゅう

とく)天皇がそこに寺を建てられたので愛宕寺と言いました。

8世紀中頃、稱徳(しゅうとく)天皇により京都・東山、今の六波羅蜜寺近くに愛宕寺として創建された当寺は、平安時代初めには真言宗東寺派の

末寺となっていたらしいですが、すでに荒れ寺となっていた上に、近くを流れる鴨川の洪水で堂宇を流失し廃寺同然のところを、醍醐天皇の命によ

り天台宗の千観内供(伝燈大法師)が復興したとつてえられております。

千観が念仏を唱えていたところから名を愛宕(おたぎ)念仏寺と改め、天台宗に属するようになりました。 この際いったんは七堂伽藍を備え勅願寺

としての体裁を整えましたが、その後は興廃を繰り返し、最後は本堂、地蔵堂、仁王門を残すばかりとなりました。

1922年それらを移築して現在地での復興を目指しますが失敗し、あまりの荒れように、1955年に天台宗本山から住職を命じられた西村公朝氏

も、引き受けるのをためらったといわれております。それを清水寺貫主・大西良慶氏の「それだけ傷んでおれば、草一本むしりとっても、石一つ動か

しても、おまえは復興者、復興者やといってもらえる。わしも手伝ってやるから」の激励で復興に取りかかったそうです。以来、仏師として全国を飛び

回る傍ら、本堂、地蔵堂、仁王門などを整備し、 素人の参拝者が自ら彫って奉納する『昭和の羅漢彫り』が始まったのは、1981年、当初は五百体

が目標でしたが、10年後には7百体追加され千二百体に達し現在にいたっております。

本堂への参道は、正面の階段を登る道と右手に続く羅漢洞を通る道と二手に分かれております。 途中で合流いたしますが、階段を登って行きま

す。

昭和56年、当時の住職西村公朝氏が、寺門興隆を祈念して、境内を羅漢の 石像で充満させたいと発願し、10年後の平成3年に 「千二百羅漢落

慶法要」を厳修なさいました。 境内のいたるところに信者さんが思い思いに彫られた羅漢像が立ち並び、表情ももそれぞれ味があり見ていて微笑

ましくなってまいります。

傾斜の上に建つ地蔵堂

羅漢洞の屋根には、インドからやって来たのでしょうか象が二頭置かれております。

階段を登ってまいりますと右手が下りになっており、 仁王門の前から羅漢洞を抜け羅漢像が立ち並ぶ場所に道がつながっております。

手前の石垣に突き出ている「ふれ愛観音堂」と正面が「地蔵堂」です。

釈迦誕生佛 釈迦の弟子となり、仏教を広め伝えた僧達のことを 阿羅漢と言います。 これを「羅漢さん」と親しみをもって呼ばれてきました。寺の

復興を祈願して、昭和56年から一般の参拝者に 奉納を呼びかけ、この羅漢さんを参拝者自らの手によって 彫ってもらいました。 石像の裏面に

は、彫られた方の名前が刻まれております。

鷹巣楼と呼ばれる鐘楼には三宝の鐘が吊られ、他の寺院ではあまり見かけない鐘楼になっております。 古来釣り鐘はその音で仏法僧の心を 伝

えるものですが、念仏寺ではこれを三鐘 とし、その妙なる音律によって仏の心を 世界に伝えているそうです。

それぞれの鐘には、「佛」「法」「僧」と刻印されております。 三宝の鐘の真ん中には、円形のこれも撞木(しゅもくと呼ぶのでしょうか?)が吊られ

順番に打ってみますと、とても澄んだ音律を奏でてくれました。

三宝の鐘楼を進みますと本堂、ふれ愛観音堂、地蔵堂の建つ境内に出ます。 ここにも整然と羅漢像が並びます。

鷹巣楼の屋根には、鳳凰が飾られております。

ふれあい観音堂

この観音様は手で触れられることを喜んで下さる仏様です。 仏像は約2000年前から造られてきましたが、 それを造った人たちは皆、目の見える

人が造り、目で拝んできました。この像は歴史的に初めて、目の不自由な人たちに、仏との縁を結んでもらうために生まれた観音様です。目の見え

る人も目の不自由な人も 自由に触れて下さい。 心の目と手で触れることで、私達の心身の痛みを癒して下さいます。

ちなみに、この観音様は、先代の住職の西村公朝氏の手による仏像で、一体は清水寺の奥の院に、一体は比叡山延暦寺など全国に六十体ほど

が点在しているそうです。 この「ふれ愛観音」を造るきっかけには、一人の盲目の女性との出会いがあったそうです。「最後の仏師」 西村公朝の

生涯 詳しくはこちらに掲載されております。ぜひご覧になってみてください。

http://kajipon.sakura.ne.jp/kt/haka-topic17.html

地蔵堂 平安時代から、あたご本地仏火除地蔵尊として、 京の都を火災から守ってきたお地蔵様です。 古来より伝わる、火難除けとして霊験あら

たかな 「火之要慎」の御札で知られており、また古くから延命地蔵さんとしても親しまれており、 毎月24日のご縁日には法要が営まれています。

西村公朝氏直筆の額

本堂 本尊は千手観音像で、 平安時代から厄除けの観音様として厚く信仰されています。 内部は二重折上げ小組格天井が施され、鎌倉様式の

美しい曲線が今に伝えられていることから、 国指定の重要文化財となっおります。

本堂奥に建つ多宝塔

多宝塔の右手の高台に虚空蔵菩薩像が立ちます。

多宝塔 大勢の羅漢さん達に囲まれて、お説法をする姿で 祀られた石のお釈迦様と 左側には伝教大師最澄像が立ちます。 なんとも中国チック

な建物です。

虚空蔵菩薩とは、智慧と福徳の仏様で、大宇宙の如く大きな功徳で、悩める全ての人々を救済する力を備えた菩薩であり、不思議な力により窮地

に陥った者を救う菩薩であることから、能満諸願(厄払いその他、諸々の願いを良く満たしてくださる)、身体健全、家内安全、交通安全、商売繁

盛、水子供養祈祷、等が特に信仰され、その昔、虚空蔵菩薩は、うなぎに乗って天から舞い降りてきたという言い伝えから、料理人からは、うなぎと

縁の深い菩薩として信仰され、現世利益では記憶力を良くするという事が主であると説明されております。

菩薩像の左手には、 前住職 西村公朝氏の墓石があり高台から羅漢さんを見守っておられます。

山水が流れ込む竜神の滝壺 梅雨時期で水量が多く見にくくなっておりますが、滝壺には竜の像が立っております。

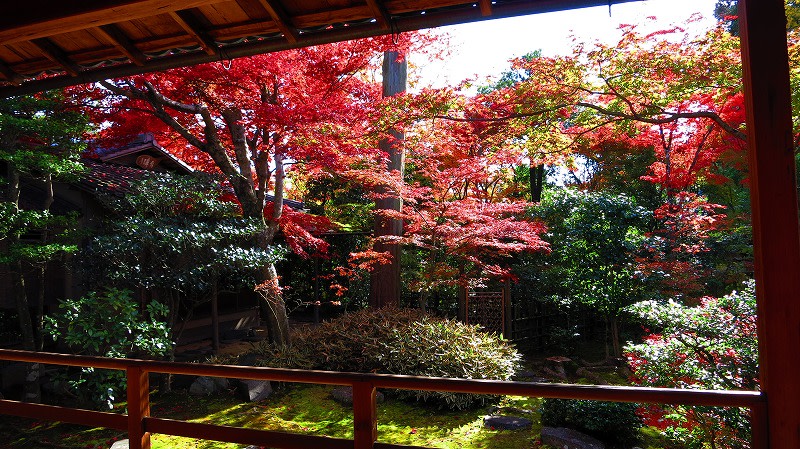

お車の方は、駐車場が4台分程しかありませんので、紅葉のピーク時は周りに停めるところがありませんので、手前の大きい駐車場に停めて歩い

て行かれる事をお勧めします。 途中の化野念仏寺や鳥居本、平野屋さんの紅葉も同時に楽しめると思います。

嵯峨野 広沢の池