三千院は、比叡山延暦寺を開かれた伝教大師が、東塔南谷に草庵を開いたのが始まりで、その後寺地は時代の流れの中で、京都市中を幾たび

か移転しました。その都度呼び名も円融房、梨本房、円徳院、梨本門跡、梶井宮と変え、特に応仁の乱後、梶井宮の政所であった現在の地を一時

仮御殿とされたのでしたが、明治維新までは御所の東、河原町御車小路梶井町(現・府立病院)に御殿を構えておりました。

御殿門 高い石垣に囲まれた大きな御殿門は、門跡寺院にふさわしい風格をそなえ、又、政所としての城廓、城門を思わせる構えで、2003年秋、

修復完成しました。

京都の奥座敷だけあって市内は葉桜になっておりますが、まだ桜が所々残っておりました。

書院玄関 元永元年(1118年)堀川天皇第二皇子・最雲法親王が梶井宮に入室され梨本の正統を継がれて以来、皇族出身者が住持する宮門

跡となりました。 妙法院、青蓮院、曼殊院、毘沙門堂とともに天台宗五箇室門跡のひとつとして歴代の天台座主を輩出してきました。

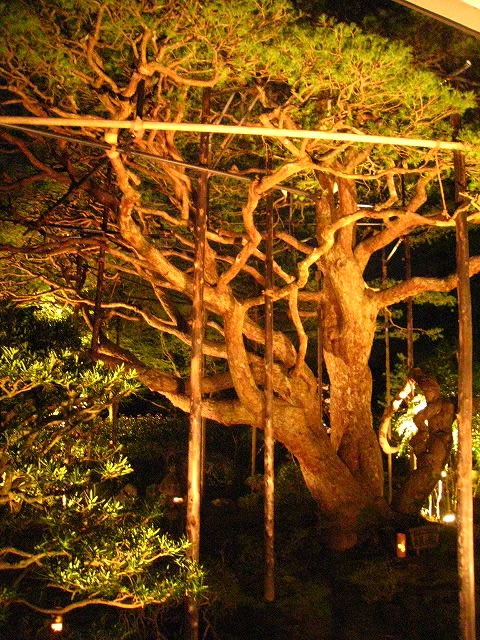

客殿南側の聚碧園庭園 客殿を介して初めに広がる庭園で、 声明の音がしみ渡ったであろう自然の美に、江戸時代の茶人金森宗和 (かねもりそ

うわ・1656没)が感動し、自らの手を加え、今日の清楚にして 優美な庭が生まれました。

庭内の、永遠に満るがごとく清らかなる水を湛えた 池の源は、音無しの滝よりいでし清流の律川から引かれております。 往生極楽院の、杉木

立ちの間に見透かすように在るさまが、尚いっそう庭の 立体感を深めて伝わる自然の絵巻物の様と説明されております。

この時期に伺ったのは初めてでしたが、庭園内にこれほどシャクナゲが植えられていた事を花を見て初めて知りました。

宸殿(本堂)前庭

宸殿(本堂)は三千院の最も重要な法要である御懴法講の道場として、大正15年に建てられたもので、宸殿では毎年5月30日、門主が導師を勤

め、山門(延暦寺)と魚山(大原寺)の僧侶が式衆として出仕し、歴代天皇の御回向である御懴法講が厳かに行われます。雅楽と声明がとけあった

御懴法講は、後白河法皇の御代からはじめられた宮中伝統の法要で、江戸末期までは宮中で行われていましたので、「宮中御懴法講」と呼ばれ

ていました。 宸殿の東の端にある玉座の間から望む往生極楽院

宸殿の東の端にある玉座 玉座に掛かる「鵞」の大字は、中国天台山國清寺内に今尚、現存する碑の拓本で、王義之筆によるものです。

王羲之とは1600年もの昔に中国書道の革命家とも言われ、その後の書道家たちにも大きな影響を及ぼしていると言われています。

「鵞」の意味を探しておりましたところ、王羲之はガチョウを可愛がっていて、多くのガチョウを飼っていたそうです。國清寺以外の紹興の蘭

亭と言う所にも、「鵞池碑亭」と言う碑があり、鵞鳥(ガチョウ)がいる池という意味で「鵞池」という字の碑があるそうです。

宸殿より往生極楽院に通ずるこの広い庭園は、その名の通り清らかな自然に抱かれています。園内の所々には、地蔵様が訪れる人々をあたたか

く見守られ、(地蔵菩薩は迷いの世界で人々を救うと伝えられ、とくにその慈悲深さより子供たちの守護尊として広く信仰を集めております。)

宸殿前に広がる有清園 青苔にスギ、ヒノキ、ヒバなどの立木が並び、見るものをして心の安らぎを与えてくれる庭です。そして、御堂の東側

にはまんまんと水をたたえた池泉があります。山畔を利用して三段式となった滝組を配して、上部から水が池泉へと流れ落ちています。

天下泰平、萬民豊楽の祈願も併せて行われますので一般の参詣者も自由に献香していただけるようになっております。 白木造りの美しい本殿の

正面には、伝教大師作の薬師瑠璃光如来が安置されており、秘仏として非公開となっています。 向かって右には歴代天皇の尊牌を、左には歴代

法親王の尊牌が厳かにお祀りしてあります。

往生極楽院の前庭の苔の中に佇む「わらべ地蔵」

有清園の中央に建つ往生極楽院は、三千院の歴史の源とも言える簡素な御堂で、平安時代に恵心僧都(源信)が父母のために、姉安養尼ととも往

に建立したものと伝えられており、堂内には、阿弥陀三尊が今も変わることなく永遠の大慈大悲の御心を私たちに与えて下さっています。 千年の

昔より、弥陀の浄土に往生安楽を願い、ひたすら念仏を称え三昧にひたる常行三昧(阿弥陀様の周囲を念仏を唱えながら修行する)が行われてき

た御堂内部には、有名な船底天井及び壁画は、金胎曼荼羅・二十五菩薩・飛天雲中供養菩薩(楽器を奏でる菩薩像)・宝相華(極楽の花園の図)な

どの極彩色の絵で包まれ、あたかも極楽浄土をそのまま表しています。

ヤマブキ

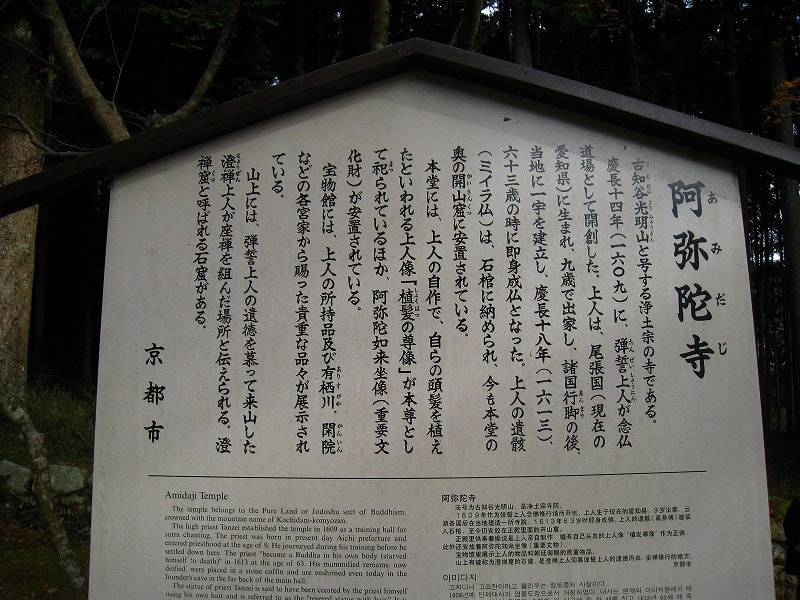

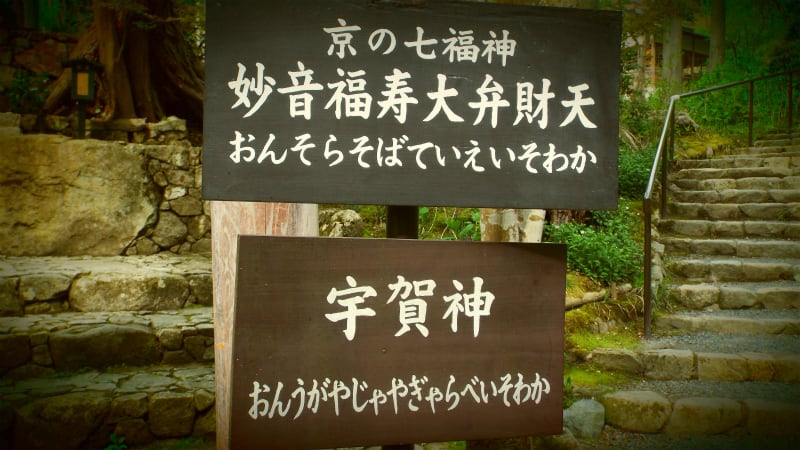

妙音福寿大弁財天

万両

金色不動堂

金色不動堂の前の階段を登りますと観音堂があります。

こちらには、一万体を優に超える観音様が信者の皆様から奉納されており、今なお増え続けております。

観音堂前の庭園には、シャガが咲いておりました。

桜の終わりとともに境内は色んな花が咲き誇り参拝者の目を楽しませてくれます。金色堂裏のこの庭園は、アジサイの名所としても知られてお

り6月まで新緑と共にお花の好きな方は楽しめます。

ヤマブキ

山わさび

この道の両側があじさいです。

境内最後の門です。

大原のお土産は、やはり柴漬けでしょうか? 従姉妹もしっかり買っておりました。

新緑とあじさい

http://blog.goo.ne.jp/kappou-fujiwara/e/591da90cad0a955d77062315d7301f4a

紅葉

http://blog.goo.ne.jp/kappou-fujiwara/e/72c30b7aea3cc438afe7521c00376030

雪景色

http://blog.goo.ne.jp/kappou-fujiwara/e/21986909da4bc14bce28ab3ec22f5c3b