三千院門跡の北側を流れる律川には、雪景色の中唯一色彩を放っている末明橋が架かります。

律川に架かる橋を渡り、正面に勝林院を見ながら、左手が実光院、参道右手に 後鳥羽天皇と順徳天皇が祀られている天皇陵があります。

勝林院・本堂 平安時代の847年に唐から帰朝した慈覚大師円仁は、中国仏教の伝統的な儀式音楽である声明音律業(声明 しょうみょう)を

日本に伝え、その後弟子たちにより比叡山に伝承されてきました。そして、平安中期の1013年に慈覚大師の九代目の弟子・大原入道こと寂源上

人が、この大原に声明道場として大原寺(現在の勝林院)を建立しました。 1186年(文治2年)には顕真と法然との宗論(いわゆる大原問答 念

仏により極楽往生ができるかどうかの問答のとき、大光明を放たれて念仏衆生摂取不拾の証拠を現わされたという)で、ともに如来が証拠に立た

れたところから、証拠阿弥陀如来と称し、この堂を証拠堂と呼んでいます。江戸時代には4坊(理覚坊・実光坊・法泉坊・普暁坊)がありましたが、

現在は宝泉院・実光院の二院が残るのみとなりました。

勝林院を左手に折れますと宝泉院の参道へと続きます。

宝泉院山門前からの勝林院

宝泉院(ほうせんいん)は、1012年寂源が大原寺(勝林院)を創建し、その住職の坊として平安末期頃よりの歴史をもち現在に至っております。

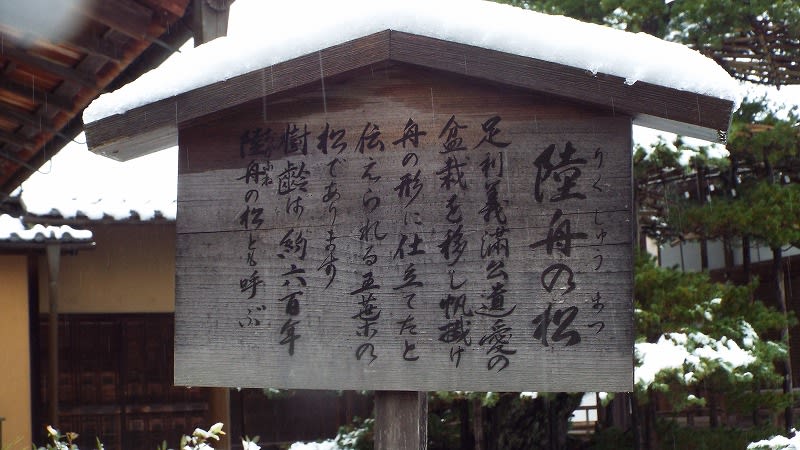

正面に見ますのが、樹齢600年以上と言われる宝泉院を代表する五葉松(近江富士)です。

雪の無い季節には、左手に宝楽園庭園が拝観出来ます。

玄関前

こちらの庭園は、玄関の左手にある鶴亀庭園です。江戸中期の作で、部屋の中から格子ごしに観賞する庭園で池の形が鶴、築山が亀、山茶花の

古木を蓬莱山とみる名園と云われております。

本堂の右手のお茶室からみるお庭の景色です。

額縁庭園 客殿の西方にあり右手に御本尊が祀られる本堂の柱と柱の空間を額に見立て観賞する庭園です。 庭の名前を盤桓園(ばんかん)と

言い立ち去りがたい庭園という意味だそうです。 拝観料にお抹茶代が含まれておりますので、毛氈に座り待っておりますと、御茶菓子と共にお抹

茶を運んできてくださいます。

こちらの庭園は、大変人気がある為、観光シーズンは人で溢れておりますが、今日の雪では大原まで来る方も少なくゆっくりと拝観することが出来

ましたが、 外にいるのと同じなので足先が凍りそうになりました。

庭園南側に鎮座する樹齢6百年を誇る五葉松

お抹茶をいただいている場所の天井には、血天井と云う伏見城の床板が使われております。

血天井 慶長五年(1600)関が原合戦前、徳川の忠臣・鳥居元忠以下数百名が豊臣の大軍と戦い伏見城中

で自刃し、その武将たちの霊をなぐさめ、供養のために、自刃した場所のものを天井にして祀ったものです。

鷹峰の源光庵の本堂にも同じものがあります。

西側庭園の右手の軒先のつくばいにある水琴窟 竹筒に耳を傾けますと心地よい水の音色が響きます。

天皇陵の北側に位置する法華堂は、後鳥羽天皇ご冥福のため、梨本主尊快親王母公修明門院御計らいにて水無瀬の御所を以て仁冶元年

(1240)に建立されました。享保二十一年(1736)類焼いたし現在の堂宇は、安永年度(1764~)に再興されております。 御本尊には、普賢菩薩

を祀ります。

秋の紅葉 宝泉院 2011/11/29