永承7年(1052)、時の関白藤原頼通が、父 道長より譲り受けた別業を仏寺に改め、平等院としました。この年は末法初年に当たるとされ、末法

思想が貴族や僧侶らの心をとらえ、極楽往生を願う浄土信仰が社会の各層に広く流行していました。その翌年の天喜元年(1053)には阿弥陀堂

(鳳凰堂)が落慶し、堂内には、平安時代の最高の仏師定朝によって制作された丈六の阿弥陀如来坐像が安置され、華やかさを極めたとされてい

ます。約1000年前に建立された建造物や仏像が今に伝えられ、世界遺産にも登録されております。

今回は、地図左側の駐車場方面から入りましたので鳳凰堂を中心に時計回りに回りました。

養林庵書院

木の名前は、分かりませんでしたが、赤い実が木全体に生っておりました。

鳳凰堂の後方から

昨年、鳳凰堂の漆塗り替えが行われ以前と比べ格段に鮮やかに蘇りました。それに合わせて屋根の上の鳳凰も新しくなされたので太陽を浴び黄金

の輝きを放っております。

昨年までの鳳凰

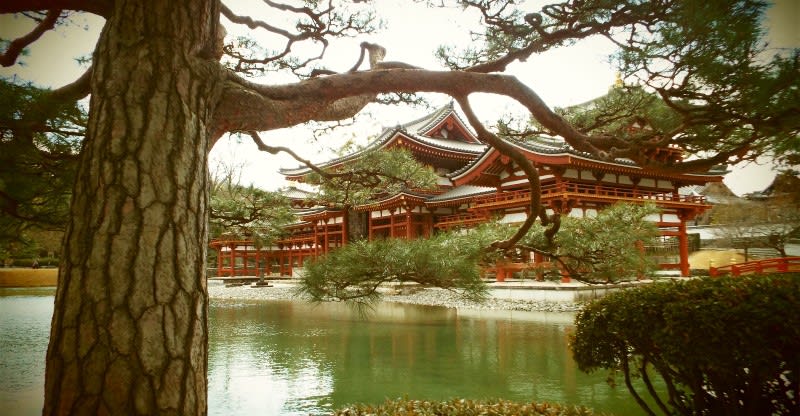

鳳凰堂は、平安時代後期、天喜元年(1053)に、時の関白藤原頼通によって平等院に建立された阿弥陀堂です。華やかな藤原摂関時代をしのぶ

ことのできるほとんど唯一の遺構として、このうえなく貴重な建築として高く評価されております。

最も大きな特徴は池の中島に建てられていることで、あたかも極楽の宝池に浮かぶ宮殿のように、その美しい姿を水面 に映しています。

堂内の拝観は、別料金で20分置き位で入れ替え制でガイドの方が説明してくださいます。

観音堂と藤棚 鎌倉時代前期に創建当時の本堂跡に再建された建造物とされています。全体的に簡素な建物ながら、垂木を地円飛角の二軒と

し、天平以来の格式高い様式に倣っています。

5月の上旬には、藤とツツジが満開を迎えます。 1メートル近くにもなるのが平等院藤の特徴です。

堂内の中央には金色の丈六阿弥陀如来坐像が端坐し、周囲の壁および扉には九品来迎図、阿弥陀仏の背後の壁には極楽浄土図が描かれています。

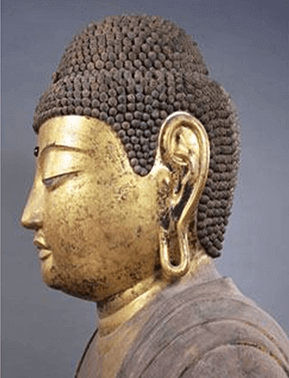

鳳凰堂の本尊阿弥陀如来坐像は、日本の仏像作家を代表する仏師定朝によって平安時代後期、天喜元年(1053)に造られたものです。その構造技

法は日本独自の寄木造りの完成した技法を示します。また表現の上でも日本独自の様式、いわゆる和様の完成を見せる点がたいへんに重要です。

頬がまるく張った円満な顔。伏目がちですが意外に大きな眼は拝む者を静かに見つめ、その表情はかぎりないやさしさにあふれています。胸をひ

いて背をわずかにまるめた姿勢には無理がなく、いかにも自然で、どこにも硬い緊張感がありませんと説明されております。

鳳凰堂中堂内部の長押(なげし)上の小壁(こかべ)に懸けならべられている52躯の菩薩像。この群像も定朝工房で天喜元年(1053)に制作さ

れたものです。 南北コの字形に阿弥陀如来を囲んでならんでいます。南北半数ずつに分けて懸けられ、各像には南北1から26までの番号をつけて

います。 各像はいずれも頭光(輪光)を負い、飛雲上に乗ってさまざまの変化にとんだ姿勢をとります。5躯は比丘形(僧形)で、他は菩薩形で

す。それらはいろいろな楽器を演奏したり舞を舞ったり、あるいは持物をとったり、合掌したりしています。

平等院は、まだ大量の中国人観光客にも侵されておらず、静かにゆっくりと回ることが出来ました。 ただし、運が悪ければバスで団体が押し寄せ

る可能性は十分ありますのでご承知くださいませ。

平等院は、宗教法人としては初の総合博物館(登録博物館)となる 「鳳翔館(ほうしょうかん)」を2001年(平成13年)3月1日(木)に開館し

ました。 平等院ミュージアム鳳翔館について、詳しくはこちらをご覧ください。 鳳凰堂の左側が、鳳翔館の入り口になります。

平等院 藤棚・ツツジ

http://blog.goo.ne.jp/kappou-fujiwara/e/9cf837fb2388ee7f0c95b148689e62c3