春節(1月25日)を迎えるに当たって、2020年1月11日(土)、西安交通大学日本語学科東北会の2020年新年会を大連で開き、私も参席しました。この東北会新年会は、大連新年会が拡大したもので、大連新年会からは通算20年を経過しており、2期生以下の15名が集い大いに盛り上がりました。ウィスキーオンザロックに始まり、各種の酒を大いに飲み楽しみました。

(2020.01.13)

2019年10月17日(木)午後、西南交通大学での卒業論文の論題提出は12月ですから、犀浦キャンパスで、日本語学科学部生及び院生への講義「論文作成について」を行ないました。そこで、この概略を紹介します。

A.論文とは

研究論文とは、未知の問題設定(問)により、これを根拠に基づいて論証して、解決(答)するものです。すなわち、問題設定・論証・結論の3段階からなり、根幹は論証部分にあります。しかし、研究水準に達していない学部生の卒業論文では未知の問題設定は無理であり、これは求めません。既知の問題設定でもいいことにします。ただし、論証は自身の頭で考え出したものでなければなりません。たとえ、結果として先行論文があったとしても。

さて、問題設定はどのようにして見つけるのでしょうか。まず、何といっても自身に興味のないことでは無理です。ですから、必ず自身が興味あること、好きなことから見つけるのが基本です。この方向が定まったら、次に如何するのでしょうか。問題設定を見つけるには大きく分けて二つのやり方があります。第1は先行研究から問題を見いだす方向です。第2は資料から見いだす方向です。この二つのやり方は相互に関連しており、単純に一つのやり方とはなりませんが、どちらかといえば資料からを基本とすべきでしょう。最後に、論証に必要な資料が利用できるかと、卒論の規定分量で論文を収められる問題設定かを考慮して、最終的な問題設定を決定します。

問題設定が確定したら、論題を決定します。論題は広く一般的なものでなく、狭く具体的なものとします。例えば、「川端康成の研究」ではなく、「『雪国』から見る川端康成の美意識」というようにです。

B.研究論文といえないものとは?

1.1冊の書物や1編の論文を要約したもの。

2.他人の説を無非難に繰返したもの。

3.引用を並べただけのもの。

4.証拠立てられない私見だけのもの。

5.他人の業績を無断で使ったもの。

1~4は論文が問題設定を論証して解決するものですから、レーポートなら許されることもありますが、論外です。5は絶対条件で、これに反するものは剽窃で、研究上の泥棒といえるものです。このため研究生命を絶たれた研究者は古今東西に枚挙がありません。

C.注記の原則

論文には本文とは別に注が不可欠です。研究者にとって専門分野の論文はこの注に記してある先行論文や資料を見るだけで論文の良否についておよそ見当が付きます。論文にとって注は本文と同等の意味があると考えてください。従って、注は本文執筆と同時並行で執筆すべきものです。本文執筆後にまとめて注を記すなどはとんでもないことです。

そこで、どのような場合に注を付けるべきかを述べます。それは以下の三つの場合です。

1.説明のため a.本文展開上、副次的な論点で本文の流れを乱す恐れのあるもの。

b.大きな問題点でも、それに拘泥していると、本筋が進まなくなるもの。

c.本文の理解上、説明を加えた方がいいもの。

基本的に本文の流れを妨げる論述には、注を付けて本筋の流れをよくする。

2.論証省略のため 先学の説に従って研究を進める場合、その出典箇所の提示。

3.引用出所のためa.直接の引用の出所。

b.自己と他人の見解の区別のために他人の見解の出所。

c.資料の出所。

2・3は「5.他人の業績を無断で使ったもの」ではないことを示すものです。注の一番基本的な原則です。

なお、注は論述の基礎として学問的な手続きを明記するものですから、常識的な事柄や研究分野での自明とされている知識(教科書的知識など)は注記の必要はありません。

以上の論文作成にに加えて、日本語学の論文での慣例的な参考文献表書式と、これに基づいた注表記を規範と実例により述べました。

(2019.10.25)

2019年4月6日(土)・7日(日)の両日、西安交通大学日語系1期生の卒業30周年同窓会を西安で行ないました。今回の同窓会は大学主催の「西安交通大学1989届校友紀念畢業30周年」(西安交通大学1989年校友卒業30周年記念)活動への参加でもありました。本活動は卒業30周年の校友を対象として毎年行なわれているもので、本年は1989年卒業生が対象となりました。日語系からは7人が集いました。

6日午前はまず四大発明広場に集まりました。写真1は、図書館を背にした卒業生のサインパネルを背景としたものです。皆さん大学の30周年記念Tシャツを着ています。

次いで校内を巡り各所で記念撮影をしました。写真2は、この最初で折からの満開の東道の八重桜並木です。「科技日51」班の看板を持ってです。

写真3は、東花園で学位服での記念撮影で、ご覧のように帽子を飛ばしました。

写真4は、噴水広場で、ご覧のように柳絮(白い綿毛が付いている柳の種)が飛んでいます。

写真5は、図書館前です。

写真6は、本年開館した西遷博物館の寄付者パネル前のもので、日語系も寄付しました。再度、四大発明広場に卒業生一同が集い、記念撮影をして、午前の部を終えました。東の学生食堂・梧桐苑食堂で昼食を取りました。

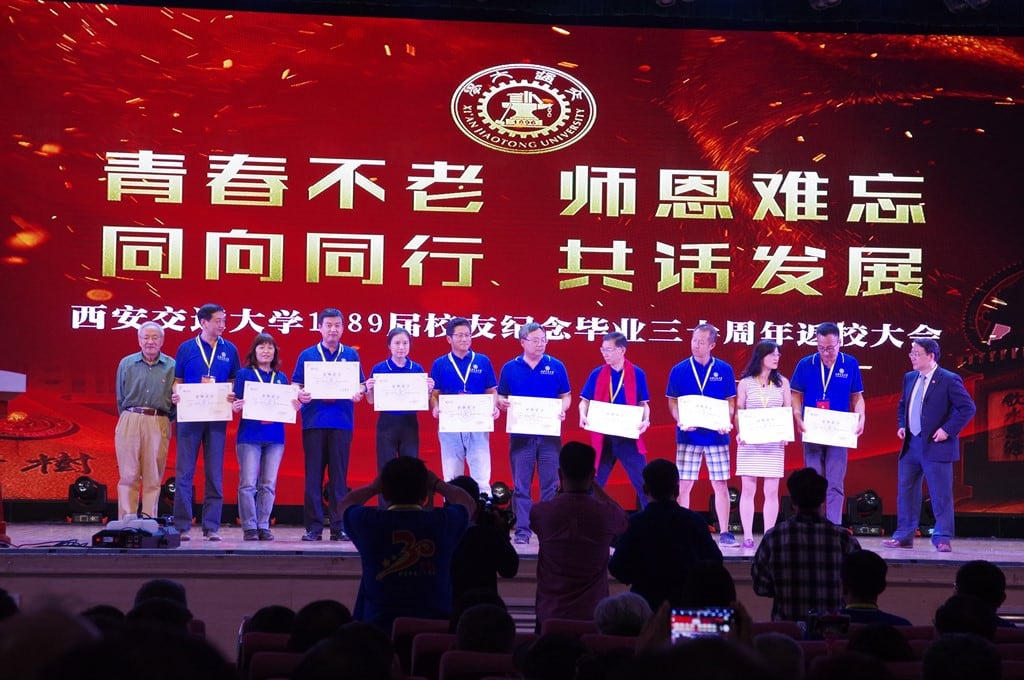

午後は、まず「1989届校友畢業30周年返校大会」です。校長等の挨拶と続き、最後が写真7の、西遷博物館の寄付者表彰です。

次いで、各学院に分れて座談会を行ないました。当時の卒業生は科日語51班と科英語51・52班の3クラスでした。写真8は、この合同記念写真です。

写真9は、夕方からの日語系の宴会で、卒業生7人が揃っています。

翌7日午前は咸陽市に位置する「中国西部科技創新港」に建設中の新キャンパス訪問です。最後の写真10は、外語学院が入る予定の文科楼大庁前での記念写真です。本年9月からの新入生が新キャンパスに入る予定です。なお、興慶キャンパスと新キャパス間は車で約1時間10分の距離です。以上で、大学により行事は終わりです。

(2019.04.16)

春節(2月5日)を迎えるに当たって、2019年1月19日(土)、西安交通大学日本語学科東北会の2019年新年会を大連で開き、私も参席しました。この東北会新年会には2期生以下の15名が集い大いに盛り上がりました。私自身は白酒を大いに飲まされて愉快になりました。

(2019.01.22)

2018年4月7日(土)、西安交通大学日語系10期生(1994年入学・19890年卒業)が、西安に集い卒業20周年の同窓会を開きました。中国各地から8名(全15名 女6名・男9名、出席女2名・男6名)の卒業生が母校に集いました。

写真1は、午前校内を散策したときのもので、西の桜道です。日本と同様に桜の開花が早く、ほとんど散っていましたが、わずかに残っていた木のところで撮りました。

写真2は、正門前です。休日で人が多かったので、全景は無理で漢字表記のみを背景としました。

写真3は、恒例の旧図書館前の広場の地面に描かれた中国全土地図上で、各自の居住地に立ったものです。

写真4は、午後の外国語学院における日語系師生交流会での記念写真です。

最期の写真5は、交流会後の外国語学院前での記念写真です。

(2018.04.12・在成都)

2018年1月27日(土)、西安交通大学日本語学科大連会を発展拡大した同東北会の2018年新年会を大連で開き、私も参席しました。この東北会最初の新年会には2期生から26期生までの16名が集い大いに盛り上がりました。写真は宴の最期に撮ったもので、所用で先に帰った人もいるため全参加者ではありませんが。

(2018.01.30)

2016年10月15・16日、西安交通大学日語系2期生(1986年入学・1990年卒業)が、西安に集い入学30周年の同窓会を開きました。中国各地および遠くカナダ・アメリカから12名(全15名 女10名・男5名、出席女4名・男4名)の卒業生が母校に集いました。私は14日から18日まで滞在しました。

写真1は、15日(土)午前、西花園で行われた記念植樹です。青楓10本を植樹しました。

次いで、校内を巡ります。写真2は、その一つ旧図書館前の広場の地面に描かれた中国全土地図上で、各自の居住地に立ったものです。ただ、遠く海外からの卒業生は居住地に立てないため、出身地に立ちます。

午後は外国語学院で日語系師生交流会を開きました。写真3は、最初の趙剛教授の挨拶のところです。隣が顧明耀教授です。

写真4は、外国語学院前での記念撮影です。

翌16日(日)午前、まず交代正門での記念写真です。写真5が、そうです。それから、市内に出て、回民街で昼食して、解散となりました。

(2016.10.22)

2015年10月3日(土)昼、国際交流基金の日本語教員研修で来日中の老師、符抒(94年入学10期生・電子科技大学)・張偉莉(西安交通大学)両先生を歓迎のため、上野の「九州料理個室居酒屋 炎」に集いました。関東在住及び日本出張中の、93年入学9期生から98年入学14期生までの10名、他が参加しました。お子さん連れの卒業生もかなりいました。

写真1は、「九州料理個室居酒屋 炎」での歓迎宴です。

写真2は、不忍池前での記念撮影です。

(2015.10.04)

2015年5月2日(土)、西安交通大学日語系創立30周年記念祝典を行いました。外国語学院の入っている逸夫外文楼芸術館10階の会議室で、9時から記念式典を行い、13時半からは交流会を行いました。中国各地から85年入学の1期生を筆頭に多数の卒業生が集い賑わいました。

写真1は、日語系創設者の顧明耀教授の祝辞です。2列目以降には古い期の卒業生が集まっています。

写真2は、卒業生代表(3名)の祝辞の一人、86年入学の2期生の欧碩君です。

写真3は、大連学友会への表彰で、大連から参加した卒業生一同です。同学友会は学生への奨学金の支援をしています。表彰状を持っているのが会長の86年入学の2期生の徐国忠君です。

写真4は、学生による「天空の城」合奏です。他に、男子による独唱とバイオリン独奏がありました。以上で、午前の記念式典を終えました。

写真5は、場所を四大発明広場に移しての記念撮影です。前列の記念Tシャツは2001年入学の17期生で、同窓会を兼ねて参集しました。

写真6は、午後の交流会に於ける、何故交大日語系を選択したか、勉学は如何になされたか、社会経験などの紹介で、発言する卒業生代表6名の一人、87年入学の3期生の劉洪強君です。

写真7は、卒業生に質問をする学生です。こうして質疑を通して、卒業生と学生が交流をしました。

写真8は、南洋大酒店で18時過ぎから開かれた「校友聯誼会」で、北京・天津地区から参集した卒業生です。マイクを握っているのは88年入学の4期生の李涛君で、左隣は85年入学の1期生の何向東君です。他に、江南地区や大連地区の卒業生も前に出て挨拶をしました。

写真8は、南洋大酒店で18時過ぎから開かれた「校友聯誼会」で、北京・天津地区から参集した卒業生です。マイクを握っているのは88年入学の4期生の李涛君で、左隣は85年入学の1期生の何向東君です。他に、江南地区や大連地区の卒業生も前に出て挨拶をしました。

最後の写真9は、日語系の老師一同です。マイクを持つのは85年入学の1期生の趙蔚青老師です。他に日語系出身者には89年入学の5期生の張文麗老師、92年入学の8期生の曹紅荃老師、97年入学の13期生の王晶老師が写っています。

なお、「西安交通大学日語系創立20周年記念大会」(2005年5月4日付)は、

https://kanazawa45.wordpress.com/2005/05/04/%E8%A5%BF%E5%AE%89%E4%BA%A4%E9%80%9A%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%97%A5%E8%AA%9E%E7%B3%BB%E5%89%B5%E7%AB%8B20%E5%91%A8%E5%B9%B4%E8%A8%98%E5%BF%B5%E5%A4%A7%E4%BC%9A/

です。

(2015.05.05)

2015年2月2日(月)午後、「中国人の日本語作文コンクール」(主催日本僑報社・日中交流研究所)を支援しようとする会の発足を目指して、初めての集まりが、日本僑報社(東京都豊島区西池袋3-17-15)にて開かれ、中国での日本教師経験者を主体に約20名近くが集いました。ちょうど、第10回の最優秀賞者の姚儷瑾さん(上海・東華大学3年生)の来日歓迎も兼ねていたため、NHKテレビの取材陣も来ていました。

今後、積極的に「中国人の日本語作文コンクール」を支援していくため、何が出来るか、各自の体験も交えて、活発に話し合いが行われて、本年中に「中国人の日本語作文コンクールを支える日本語教師の会」(仮称)を発足させることにしました。なお、正式発足までは、日本僑報社代表段躍中氏(03-5956-2808 info@duan.jp)にご連絡ください。

写真は集いにおける姚儷瑾さんです。この後、場所を移して姚儷瑾さんの歓迎宴を行い、大いに盛り上がりました。

(2015.02.03)

2014年9月26日~28日、ビレッジ式休暇村の風山温泉俱楽部(北京市昌平区蟒山路1号)において、西安交通大学日語系1期生(1985年入学・89年卒業)の卒業25周年同窓会を開きました。中国各地および日本から8名(全14名 女子9名・男子5名)の同窓生が集いました。26日夜に俱楽部入りして、翌27日、昼間は隣接する蟒山国家森林公園の南麓部を散策して、午後は餃子造に励み、夕方の宴となり、夜は温泉とカラオケで過ごしました。

写真1は、26日夕方、北京市内に集合した同窓生が日語系の創設者である顧明耀教授の臨席をたまわり、開いた宴でのものです。

写真2は、俱楽部前で撮ったものです。

(2014.09.29)