2023年2月7日(火)午前、黄檗宗大本山萬福寺(京都府宇治市五ケ庄三番割34)を訪れました。山門で副住職のお出迎えを受けました。本寺は明から渡来した隠元隆琦が寛文元年(1661)に開創しました。他の日本の寺院とは異なり、建築物・作法等が基本的に明末の様式となっています。ですから、本堂も中国式の大雄寶殿と称します。

写真1は、総門(重文)です。中央の屋根を高くし、左右を一段低くした中国門の牌楼式となっています。本寺の建物は基本的に中国の明時代末期頃の様式で造られています。これは宗祖隠元禅師によるものです。

写真2は、山門(重文)です。重層の楼門造りで、正面の額「黄檗山」、「萬福寺」は隠元書です。

写真3は、天王殿(重文)です。弥勒菩薩(布袋像)が安置されています。山門から続く参道は石で龍の背の鱗を模擬化したもので、本寺の参道は基本的にそうなっています。

写真4は、山門の先の左側に位置する開山堂(重文)です。黄檗開山隠元禅師をお祀りしているところです。

写真5は、開山堂の左手前にある松隠堂(重文)です。隠元が住持を退いた後に居住したところです。

写真6は、壽塔(真空塔)、すなわち「開山隠元和尚之塔」です。

写真7は、壽塔の手前右の亀跌です。

写真8は、中和園です。奥は山門です。

写真9は、法堂側から見た大雄寶殿(重文)です。

写真10は、法堂(重文)です。説法の場で、内部に須弥壇のみを置いてあります。扁額「獅子吼」は費隠書で、勾欄は卍及び卍くずしの文様で、開山堂も同様です。

写真11は、鐘楼(重文)です。

写真12は、東方丈(重文)の石庭です。

写真13は、東方丈の庭園です。

写真14は、東方丈です。

写真15は、法堂と左に西方丈(重文)です。

写真16は、大雄寶殿です。本尊は釈迦牟尼佛、両脇侍は迦葉、阿難の二尊者、両脇に十八羅漢像を安置されています。上層の扁額「大雄寶殿」は隠元書、下層の扁額「萬徳尊」は木庵書です。以上で本寺は終わりです。

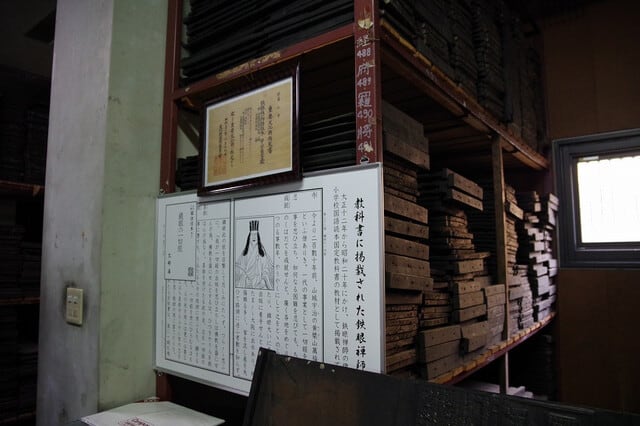

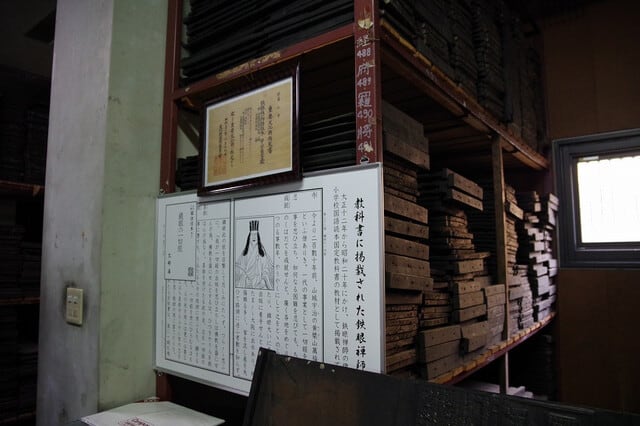

塔頭宝蔵院に移動し、昼食後、鉄眼版一切経版木(重文)を見学しました。全6956巻の6万枚の版木が保存されています。一枚に版木は縦26cm・横82cm・厚1.8cmで、吉野杉です。鉄眼禅師により延宝6年(1678)に足かけ17年をかけて完成しました。

写真17は、版木と戦前の国定教科書に載せられた鉄眼禅師を示しています。

写真18は、版木とその印刷物です。ご覧のように、現在の明朝体の素となったものです。

写真19は、3階から2階の版木を見たものです。

最後の写真20は、3海にある版木の印刷場です。

(2023.02.12)