2023年6月23日午後(木)、一乗谷朝倉氏館遺跡と一乗谷朝倉氏遺跡博物館を見学しました。応仁の乱で越前国守護代の朝倉孝景は下剋上をして斯波氏に代わり守護となり、戦国大名に成長します。天正元年(1573)の織田信長により義景が滅ぼされまで、5代に渡り約百年弱の間戦国大名朝倉氏の本拠として朝倉氏館を中心に家臣等の城下町を形成したのが一乗谷です。国特別史跡に指定され、発掘調査も行われ遺構や各種の遺物が発見されました。

13時50分過ぎに復原町並横の駐車場に到着し、見学開始です。写真1は、南(右)に上木戸と北(左)に朝倉氏館に挟まれた米津を南から北へと撮ったものです。米津には炉跡などの遺構があり発掘品と合わせて金工師がいたと想像できます、また奥の高台は諏訪館跡です、

写真2は、諏訪館跡への登り道です。

写真3は、諏訪館への上り道途上から下に米津、奥に上木戸跡を見たものです。

写真4は、中の御殿跡への上り道(遺構)で、御覧のように石板が引かれ、脇に石溝が設けられています。

写真5は、朝倉氏館遺跡に、復元された正門(西門)です。館の前面は堀と土塁で囲まれています。

写真6は、門から入ったところで奥(東)へと撮ったものです。

写真7は、さらに進んだところにある説明版です。

写真8は、主殿遺構です。

写真9は、館奥から主殿遺構、正門、土塁を見たものです。土塁はご覧のように下が石垣で覆われています。

写真10は、奥にある池庭です。

写真11は、館右奥隅にある朝倉義景墓です。

14時30分、復原町並に移動し見学です。写真12は、中級武家屋敷群の復原武家屋敷です。屋敷内に見える建物は蔵です。この右側に主殿があります。

写真13は、主殿です。

写真14は、将棋を打つ武士像です。遺構からは将棋の駒が出土しています。左には朝倉義景が家臣に与えた「黄金乃甲冑」複製品が飾ってあります。

写真15は、復原武家屋敷と路を挟んで西側の上級武家屋跡の庭園跡(復原)を中心に撮ったものです。

写真16は、上級屋敷跡を北へと撮ったものです。隣の屋敷の境には低い塀が設けられています。

写真17は、南の隣の屋敷跡を見たもので、御覧のように境には低い石垣がります。この上に塀が設けられていたことになります。

写真18は、北へと路地を撮ったものです。

写真19は、中級武家屋敷群と道路挟んで南に町屋群があります。これは「染」の暖簾から紺屋を復原したものです。

写真20は、町屋内の厠復原です。

写真21は、復原町屋を出てさらに南に行って屋敷遺構を撮ったものです。以上で一乗谷朝倉氏館遺跡は終わりです。

一乗谷朝倉氏遺跡博物館に移動し、15時過ぎに到着しました。写真22は、1階の遺構展示室の石敷遺構です。長38m、幅5.6mで、大量の川原石が敷き詰められ、溝が切られています。

2階に上がり、基本展示室を見ます。写真23は、城下町ジオラマです。

写真24は、石仏で、左が千手観音菩薩立像で元亀4年(1573)3月11日の銘があります。右は地蔵菩薩立像です。

写真25は、手前右が聞香札(重文)、中が青磁香炉(重文)、奥が青磁花瓶です。聞香をして楽しんでいたことが分かります。

写真26は、暮らし関係の出土品です。下に左から雪下駄、ハンドコ(炭火を入れて手足を温める)、温石、灯明皿です。奥はバンバ(雪かき用品)、火桶、手燈です。

写真27は、建物関係の出土品です。下に左から板、柱です。奥は門柱、鏨、柱、釿(複製品)です。

写真28は、左が石臼(重文)、右が石工用の釿です。

写真29は、貨幣関係の出土品です。右は武家屋敷から纏まって出土した銭で備蓄銭(重文)です。中はさし銭です。

写真30は、織物職人関係の出土品です。手前は針と鋏で、右は砧(重文)です。奥は糸車、紡錘車です。

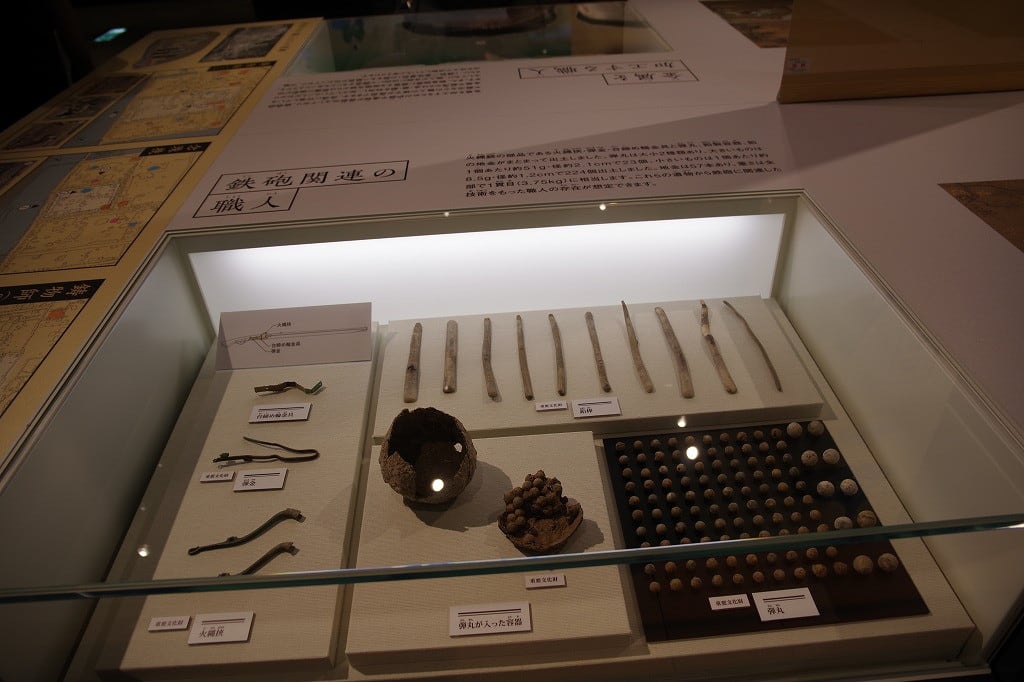

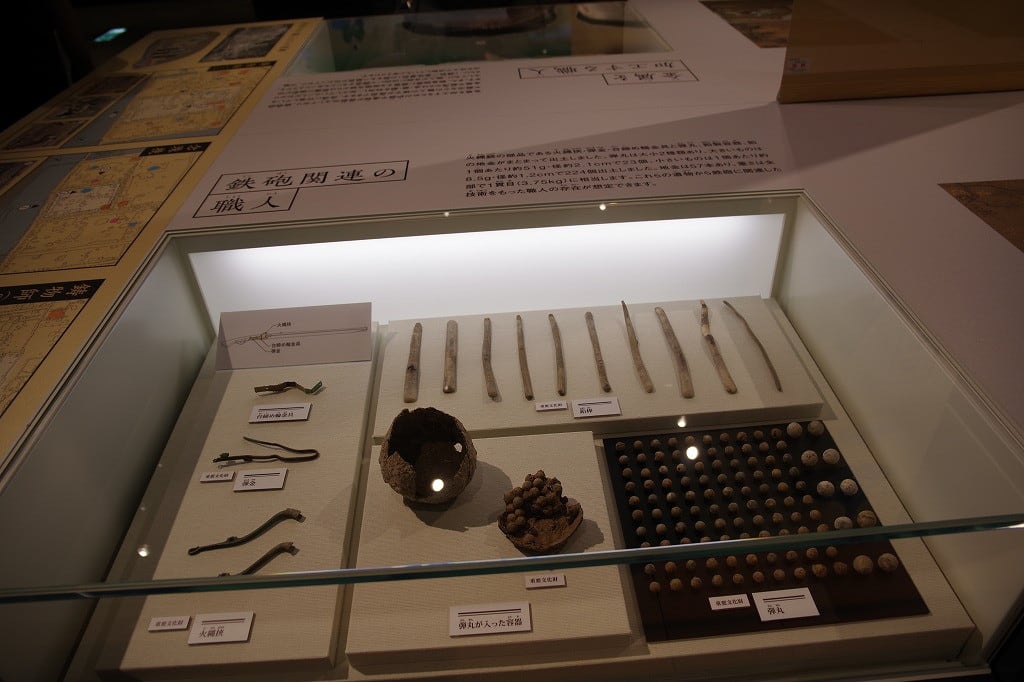

写真31は、鉄砲関係の出土品です。左は手前から火縄鋏(重文)、弾金(重文)、台締輪金具です。中は弾丸が入った容器(重文)です。右は弾(重文)です。奥は鉛棒(重文)です。

最後の写真32は、朝倉氏館再現室の朝倉氏館ジオラマです。以上で朝倉氏関係の見学は終わりです。

(2023.07.04)