2023年9月29日(金)午前、昨年4月(「衣川北岸の安倍氏・藤原氏関係地―歴史雑感〔64〕―)に回れなかった衣川北岸に位置する安倍氏関係遺跡を巡りました。今回は昨年は徒歩でしたが、今回はより遠いためもあり、JR平泉駅前のレンタル電動自転車を利用しました。

最初は白鳥舘遺跡(岩手県奥州市前沢白鳥舘地内71)です。北上川が東側に大きく湾曲する西岸の旧領北端部に位置します。本遺跡は前九年の役で安倍貞任の弟白鳥八郎則任の柵と伝えられてきました。発掘調査により10~16世紀にかけて長期間利用されていたことが分かりました。現在の遺跡は15世紀の郭・土塁・堀跡等の城館跡が良く残されています。

最初の写真1は、駐車場から遠望した白鳥舘遺跡です。中央の丘陵です。下に人家が見えます。

人家のところから順路に従うと、写真2の、郭Ⅰ(伝本丸跡)に出ます.説明板の前からに撮ったものです。木々で見えませんが約250m先が北から南へと湾曲した北上川です。

写真3は、郭Ⅰを南から北へと撮ったものです。

写真4は、郭Ⅰから左に郭Ⅱを見たもので、下が空堀です。

写真5は、郭Ⅰと郭Ⅱ間の空堀です。

写真6は、左が郭Ⅱ(伝二の丸跡)の東面です。

写真7は、郭Ⅱの西から東へと撮ったものです。こちらが主郭と考えられています。

写真8は、郭Ⅱの北側内に位置する神社です。

写真9は、郭の南東部分での発掘調査です。

写真10は、南西角の出口で、ご覧のように郭西側に土塁があります。

次いで、長者ヶ原廃寺跡(岩手県奥州市衣川区田中西)に移動しました。本廃寺は金売商人吉次の屋敷跡とも伝えられてきました。1958年の発掘調査により、一辺約100mの築地塀・本堂跡・西建物跡・南門跡が確認され、寺院様式の建造物群跡であることが分かりました。そして、発掘遺物から約1000年間に安倍氏が建立したものと推定されました。

写真11は、説明板から遺跡を東に撮ったものです。

写真12は、北へと遺跡を撮ったものです。

写真13は、本遺跡の道路脇では発掘調査中で、これを撮ったものです。

長者ヶ原廃寺跡西北隅から道路を挟んで約170mに渡船場跡があります。発掘調査で衣川川岸に約1間間隔で3列の柱脚跡が20個発見されました。廃寺跡に近接しており、衣川水運と密接に関係した遺跡と考えられます。写真14は、この説明板です。

最後の写真15は、木々の間から見た衣川です。以上、駅前を9時過ぎに出発し11時前に遺跡探訪は終りました。

(2023.10.24)

2023年8月26日(土)午後、武蔵国畠山荘(埼玉県深谷市畠山)の関連史跡を巡りました。畠山荘は立荘経緯等や荘園領主は不明です。この地は、桓武平氏良文流の秩父武基から嫡宗の武綱、重縄、重綱、重弘と続き、その長男重能が秩父郡吉田郷(秩父市吉田)から本荘に移転し、初めて畠山氏を名乗ったところです。

まず畠山重忠公史跡公園です。ここは竹山重忠墓(五輪塔)の地で、公園として整備されました。写真1は、『源平盛衰記』第三十七・義経落二鵯越一並畠山荷レ馬付馬因縁事に、「馬を労らんとて、手綱腹帯より合せて、七寸に余て大に太き馬を十文字に引からげて、鎧の上に掻負て、椎の木のすたち一本ねぢ切杖につき、岩の迫をしづ/\とこそ下けれ。東八箇国に大力とは云けれ共、只今かゝる振舞、人倫には非ず、誠に鬼神の所為とぞ上下舌を振ける。」とあるのを、すなわち福原合戦の「鵯越」で畠山重忠が馬を担いで崖を下ったとの故事を像としたものです。

奥に入り五輪塔を保護する覆堂が見えます。ここには6基の五輪塔が収められています。写真2は、左側の2基で、奥のが伝本田親常五輪塔で、13世紀後半のものと推定されます。近常は『吾妻鏡』では二俣川合戦で重忠郎従として戦死しています。手前は鎌倉後半を降らないと推定されます。

写真3は、中央にある伝畠山重忠五輪塔で、近常墓より新しいですが、鎌倉後半を降らないと推定されます。

写真4は、右の3基で、奥は13世紀後半、中は室町初期、手前は南北朝と推定されます。

写真5は、嘉元二年甲辰(1304)卯月(4月)九日と刻された三弁宝珠種子阿弥陀一尊・種子の板石塔婆です。重忠没後百年に当たるので、重忠百回忌供養として立てられたと伝わっています。

写真6は、伝畠山重能(重忠父)墓で、一枚板の自然石と伝わります。

写真7は、右に覆堂、左に伝重能墓です。

次いで北に移動して、真言宗豊山派の白田山観音院満福寺です。平安時代後期創建とし、重忠が寿永年間に再興して菩提寺としたと伝わります。写真8は、重忠の守本尊である千手観音像を安置する観音閣です。

写真9は、本堂です。

写真10は、重忠廟です。奥は観音堂です。

満福寺から左(西)に回り込み北に行くと、荒川に出ます。重忠が帰路で豪雨にあい、荒川を渡れなかったところ、鶯が鳴いて浅瀬を知らせたとの伝承があり、ここを鶯の瀬といいます。写真11は、この案内板の脇から見た荒川です。

奥(東)に少し行くと、秩父氏の発祥地の秩父郡吉田郷の井椋五所宮を重能が分祠した井椋神社です。最後の写真12は、本殿です。

(2023.08.30)

2023年2月8日(水)午前、南禅寺に続いて臨済宗南禅寺派金地院(京都市左京区南禅寺福地町86-12)を訪れました。本院は南禅寺の塔頭で、徳川幕府初頭の政僧として知られる以心崇伝が住していました。

写真1は、方丈(重文)からの蓬莱式枯山水の鶴亀庭園全景です。小堀遠州作庭です。奥に見えるのは金地院東照宮(重文)です。小堀遠州作の茶室「八窓席」(重文)が方丈北側の小書院に付設されています。方丈内の狩野派の襖絵と共に見学しました。

写真2は、鶴亀庭園の左にある弁天池です。

写真3は、金地院東照宮です。寛永5年(1628)に造営されました。

写真4は、方丈と鶴亀庭園です。

写真5は、方丈です。

写真6は、鶴亀庭園です。

写真7は、右側の鶴島と下に羽石です。

写真8は、中央の平面石が遙拝石で奥が三尊石組で、さらに奥が蓬莱山です。右の石は鶴嘴石です。

最後の写真9は、左側の亀島と下に亀甲石です。最右の石が亀頭石です。

以上、京都寺巡りは終わりです。

(2023.02.16)

2023年2月8日(水)午前、自由散策として、まず臨済宗南禅寺派大本山瑞龍山南禅寺(京都府左京区南禅寺福地町86)を訪れました。本寺は、正応4年(1291)、亀山法皇が無関普門禅師(大明国師)を開山に迎えて開創されました。実際の寺院の建物は、第2世規庵祖圓禅師(南院国師)により、約15年をかけて完成しました。これにより規庵禅師が創建開山と呼ばれるようになりました。

写真1は、左に勅使門(重文)、右に中門です。

写真2は、勅使門です。

写真3は、「天下竜門」と称される三門(重文)です。上層の楼を五鳳楼と呼び、日本三大門の一つです。三門は五間三戸二階二重門、入母屋造、本瓦葺、高さは約22mです。

写真4は、三門楼上から勅使門へとです。

写真5は、三門楼上からの南禅僧堂です。

写真6は、三門楼上からの法堂です。

写真7は、拡大した法堂です。

写真8は、三門楼上からの天授庵です。

写真9は、法堂です。

写真10は、同じく法堂です。

写真11は、法堂の右手側を流れる琵琶湖疎水「水路閣」です。大津市内から東山区蹴上へと通じています。

写真12は、同じく疎水で、奥は法堂です。

写真13は、疎水で蹴上へと流れていきます。

写真14は、法堂右側面です。

最後の写真15は、裏面の三門です。

(2023.02.15)

2023年2月7日(火)午後、北法相宗音羽山清水寺(京都市東山区清水1丁目294)を訪れました。副住職のお出迎えを受け、大講堂で貫主のお話を伺いました。次いで多宝閣を参観しました。そして成就院の庭園を拝見しました。

写真1は、大講堂から眺めた京都市街です。

写真2は、三重塔(重文)です。

写真3は、本堂(国宝)の舞台からの京都市街です。

写真4は、舞台から手前に音羽の瀧、奥に子安塔(重文)です。

写真5は、奥の院(重文)からの本堂です。

最後の写真6は、舞台を下から眺めたものです。なお、時間の関係で多くの建物は撮っていません。

以上で、武蔵野文化協会2月例会の寺巡りは終わりです。

(2023.02.13)

2023年2月7日(火)午前、黄檗宗大本山萬福寺(京都府宇治市五ケ庄三番割34)を訪れました。山門で副住職のお出迎えを受けました。本寺は明から渡来した隠元隆琦が寛文元年(1661)に開創しました。他の日本の寺院とは異なり、建築物・作法等が基本的に明末の様式となっています。ですから、本堂も中国式の大雄寶殿と称します。

写真1は、総門(重文)です。中央の屋根を高くし、左右を一段低くした中国門の牌楼式となっています。本寺の建物は基本的に中国の明時代末期頃の様式で造られています。これは宗祖隠元禅師によるものです。

写真2は、山門(重文)です。重層の楼門造りで、正面の額「黄檗山」、「萬福寺」は隠元書です。

写真3は、天王殿(重文)です。弥勒菩薩(布袋像)が安置されています。山門から続く参道は石で龍の背の鱗を模擬化したもので、本寺の参道は基本的にそうなっています。

写真4は、山門の先の左側に位置する開山堂(重文)です。黄檗開山隠元禅師をお祀りしているところです。

写真5は、開山堂の左手前にある松隠堂(重文)です。隠元が住持を退いた後に居住したところです。

写真6は、壽塔(真空塔)、すなわち「開山隠元和尚之塔」です。

写真7は、壽塔の手前右の亀跌です。

写真8は、中和園です。奥は山門です。

写真9は、法堂側から見た大雄寶殿(重文)です。

写真10は、法堂(重文)です。説法の場で、内部に須弥壇のみを置いてあります。扁額「獅子吼」は費隠書で、勾欄は卍及び卍くずしの文様で、開山堂も同様です。

写真11は、鐘楼(重文)です。

写真12は、東方丈(重文)の石庭です。

写真13は、東方丈の庭園です。

写真14は、東方丈です。

写真15は、法堂と左に西方丈(重文)です。

写真16は、大雄寶殿です。本尊は釈迦牟尼佛、両脇侍は迦葉、阿難の二尊者、両脇に十八羅漢像を安置されています。上層の扁額「大雄寶殿」は隠元書、下層の扁額「萬徳尊」は木庵書です。以上で本寺は終わりです。

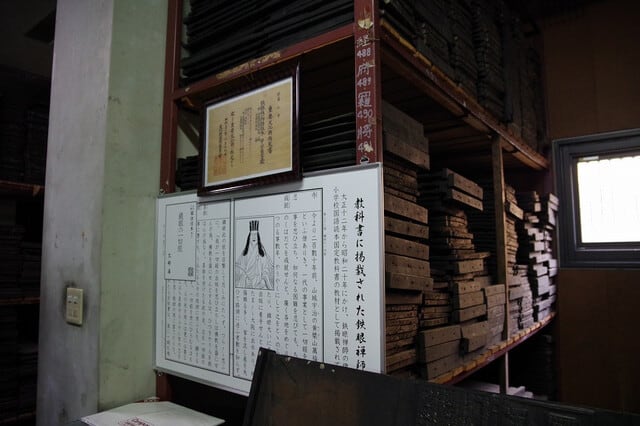

塔頭宝蔵院に移動し、昼食後、鉄眼版一切経版木(重文)を見学しました。全6956巻の6万枚の版木が保存されています。一枚に版木は縦26cm・横82cm・厚1.8cmで、吉野杉です。鉄眼禅師により延宝6年(1678)に足かけ17年をかけて完成しました。

写真17は、版木と戦前の国定教科書に載せられた鉄眼禅師を示しています。

写真18は、版木とその印刷物です。ご覧のように、現在の明朝体の素となったものです。

写真19は、3階から2階の版木を見たものです。

最後の写真20は、3海にある版木の印刷場です。

(2023.02.12)

023年2月6日(月)午後、臨済宗天龍寺派大本山霊亀山天龍資聖禅寺(京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町68)を訪れました。本寺は、後醍醐天皇の菩提を弔うために、暦応2年(1339)、足利尊氏を開基、夢窓疎石を開山として、創建され、康永4年(1345)、落慶しました。まず、副住職の御案内で法堂に入り、住職のお話を伺い、その後に加山又造作「八方睨みの龍」の天井画の説明を受けました。次いで、方丈の方へと移動しました。

写真1は、方丈奥に位置する後醍醐天皇の尊像を祀る祠堂の後醍醐天皇聖廟多宝殿です。

写真2は、方丈裏(西側)の曹源池庭園で、この右側の部分です。夢窓疎石の作庭と伝えられています。

写真3は、曹源池庭園左側部分です。借景に嵐山をえています。

写真4は、曹源池庭園中央奥の龍門の滝です。

写真5は、方丈に入り撮った曹源池庭園です。

写真6は、大方丈からの曹源池庭園です。

写真7は、同じく龍門の滝です。

写真8は、小方丈からの曹源池庭園全景と大方丈です。

写真9は、大方丈中央に掲げられた扁額「方丈」で、関牧翁老師(天龍寺第8代管長)筆です。

写真10は、方丈庭園(東側)と奥に中門です。

写真11は、大方丈内を写し込んだ方丈庭園です。

写真12は、大方丈玄関前の石庭です。

最後の写真13は、総門です。

(2023.02.10)

2023年2月6日(月)~8日(水)、武蔵野文化協会の2月例会として「京都を巡る」と題して寺院を巡りました。最初は6日午前の霊亀山臨川寺(京都市右京区嵯峨天龍寺造路町33)です。臨済宗天龍寺派大本山天龍寺の別院です。非公開寺院で、特別に副住職の御案内を受けました。

写真1は、山門です。普段は閉められおり、特別にここより入らせてもらいました。

写真2は、奥の中門への参道です。

写真3は、中門です。この奥に龍華三会の庭と三会院(本堂)です。

写真4は、中門に掲げられている足利義満筆の扁額「三會院」です。

写真5は、手前が龍華三会の庭、奥が三会院です。

写真6は、同じく龍華三会の庭、三会院をより右から少し拡大したものです。院内には中央に本尊の弥勒菩薩、右に世良親王像位牌、左に開山の夢窓疎石木像があります。

写真7は、三会院からの龍華三会の庭です。さらに、奥に中門・参道・山門です。

写真8は、夢窓疎石が埋葬されている開山堂です。三会院の左後方に位置します。床下にある蓮華石の下に埋葬されています、のぞき込めば、石が確認できます

最後の写真9は、世良親王墓のあるところです。本寺の地は亀山天皇の離宮亀山殿の別殿川端殿であり、皇女昭慶門院憙子内親王、後醍醐天皇第二皇子世良親王と相続されました。若くして死去した親王に代わり、父後醍醐天皇が建武2年(1335)に夢窓疎石を開山として川端殿を改めて臨川寺を建立しました。そして、親王の墓地ともなりました。

(2023.02.09)

2022年10月29日(土)午後、「国史跡鎌倉街道上道と武蔵武士ゆかりの史跡を巡る」を続けます。北上した最初の地が笛吹峠(比企郡鳩山町須江)です。正平7年(1352)に宗良親王を奉じた新田義宗が峠に陣して足利尊氏と合戦を行っています。写真1は、戦前に県が立てた「史蹟笛吹峠」石碑です。実際の鎌倉街道上道の峠は道路の東に行った将軍沢の谷間であり、現在は廃道となっています。

さらに北上して、写真2の、大蔵館跡(比企郡嵐山町大蔵522)に至ります。大蔵神社となっています。源義賢の館跡とされており、現存の遺構から東西170m、南北220m、面積4万㎡の規模を持つ土塁と堀を巡らした方形館です。現存する大館と発掘調査で確認された方70mの小館(北西面)からなっています。発掘調査により12~15世紀にかけて活動していたことが確認されます。場所的には東約100mに鎌倉街道が南北に走り、北に都幾川の河川交通の交わる大蔵宿がありました。ここは、久寿2年(1155)8月、源義朝の長男義平が攻撃し、叔父義賢と養君とした秩父重隆を討取った大蔵合戦の地です。これにより義平は悪源太の威名を轟かします。

写真3は、大蔵神社内から見た西南角の土塁跡です。西南角は一段と高く、館の中心と考えられます。

写真4は、大蔵館跡の東に位置する源義賢墓(比企郡嵐山町大蔵66)の五輪塔です。火輪・水輪部のみ現存し、風輪部は欠損し、空輪・地輪部は後から補ったものです。県内最古の部類に属します。コンクリートの覆堂内にあります。左側から撮ったものです。

写真5は、右側上から撮ったものです。

菅谷館跡(比企郡嵐山町菅谷757)へと移動し、写真6は、二郭土塁上にある畠山重忠像です。本館跡は武蔵国最大の武士団である秩父一族の長男流の畠山重忠の居館とされた地です。ただ、発掘調査では鎌倉期の遺構等は確認されておらず、現遺構は戦国時代の城跡といえます。

時間の関係で本郭、一ノ郭、二ノ郭、西ノ郭、南ノ郭からなる館跡全体を見学することはできず、写真7の、本郭のみです。門土橋前から右へと土塁と空堀を撮りました。

写真8は、本郭南部から北へと土塁を撮りました。

次いで、写真9は、三門館跡(比企郡滑川町和泉1237)です。源頼朝の乳母比企尼の夫比企遠宗の館との伝承のある所です。北西と南東を丘陵で囲まれた地で、発掘調査で北西丘陵上に南北に180mの空堀が認められ、北端から東に50mほど延びています。空堀の両側には土塁が認められます。但し、平地ではなく東西の丘陵地に土塁・空堀を設けた館は例がなく、極めて特異な館跡といえます。西の丘陵上で撮ったものです。。

さらに進み、写真10は、曹洞宗扇谷山宗悟寺山門(東松山市大谷400)です。本寺は当地を知行した旗本森川氏の菩提寺です。比企尼の居宅があったとの伝承のある、寺西北の比丘尼山にあった大谷山寿福寺を天正20年(1592)に移転し寺号を変えました。

写真11は、本堂です。

写真11は、源頼家の妾比企能員の娘若狭局が逃れて持ち帰ったと伝承のある源頼家位牌です。本堂本仏の右前脇にあります。3行にわたって、「鎌倉二世源姓頼家」「長福寺殿當寺開基大相国公一品寿福義仁大居士」「元久元年甲子七月一八日」、記されています。明らかに江戸時代のものと思われます。

写真12は、左前脇のある蛇苦止観音像です。若狭局が夫頼家を失った苦しみから逃れるために祀ったとの伝承のあるものです。なお、比企尼が若狭局の悲しみを去らせるため、頼家形見の櫛を沼に沈めさせたとの伝承のある串引き沼が本寺の北、比丘尼山の北東に接してあります。

写真13は、本堂左前に立つ「比企一族顕彰碑」です。1994年建立です。

写真14は、宗悟寺に入る道から見た比丘尼山で、右の奥の丘陵です。

坂東十一番札所の吉見観音として親しまれている真言宗智山派岩殿山安楽寺(比企郡吉見町御所374)に移動しました。源範頼が本寺で幼少期を過ごしたとの伝承があります。写真15は、仁王門です。本寺は天文6年(1537)の上杉憲政と北条氏康との松山城合戦で全山消失しています。元禄15年(1703)に再建されました。

写真16は、本堂です。寛文元年(1661)に再建されたものです。本堂と次の三重塔は範頼が建立したと伝えられています。

写真17は、三重塔です。寛永年間(1624~8)の再建で、現存する最も古い建築物で、総高24.3mです。

最後の訪問地は真言宗智山派清月山金剛寺(比企郡川島町中山1198)です。本寺は比企左馬助政員・則員親子が中興しました。則員は比企能員の孫員茂の子孫と称していて、旗本となりました。これによりこの地は比企氏館跡とされています。写真18は、本堂の右に入った所にある比企氏の位牌堂である大日堂です。

最後の写真19は、大日堂の裏にある比企氏の墓地です。左から3番目が比企則員墓(1557~1616)です。

(2022.11.02)

2022年10月29日(土)、武蔵野文化協会主催の「国史跡鎌倉街道上道と武蔵武士ゆかりの史跡を巡る」に参加して埼玉県を巡りました。東武東上線坂戸駅北口に集合して、9時35分にバスで出発しました。

最初の訪問地は、大類古墳群1号墳の苦林古墳(入間郡毛呂山町川角2238)です。現在の長約23mの前方後円墳で、写真1は、後円部から撮ったものです。頂部に石碑が見えます。

写真2は、1931年に立てられた「苦林野古戦場之遺蹟」碑です。ここは貞治2年(1362)6月に鎌倉公方足利基氏と宇都宮氏綱重臣芳賀禅阿子息との合戦地です。

写真3は、奥の前方部に立つ文化10年(1813)銘のある千手観音石仏像です。苦林野合戦の戦死者供養のため里人が建立したものです。

次に訪問地は十社神社(入間郡毛呂山町大類29)です。写真4は、神社入口から奥に社殿です。本神社は苦林野合戦で芳賀軍の武将岡本信濃守と刺し違い戦死した基氏軍の金井新佐衛門等の10名の戦死者の慰霊のため祀ったもので、当初は十首神社と呼ばれていました。

写真5は、社殿です。社殿右奥の盛り上がった所は古墳です。「神社境内を含めこの周辺には古墳が群集しており大類古墳群です。、

次いで写真6の、大類寺(入間郡毛呂山町大類112)です。越生町の新義真言宗の報恩寺の末寺です。

写真7は、本寺墓地にある板碑です。この他に随所に板碑があります。

写真8は、宝篋印塔です。上から相輪・傘・塔身・基礎・反花座と揃っています。

写真9は、寺から南に撮ったものです。寺の辺りは児玉党の大類氏館跡とされています。大類氏は上野国群馬郡大類を名乗りの地とされる小武士です。

毛呂山町歴史民俗資料館を見学後、学芸員の案内で発掘調査がされ国史跡に指定予定の毛呂山町の鎌倉街道上道(毛呂山町大類)を巡ります。写真10は、発掘調査で石畳があったことが確認された所で、現在は埋め戻されています。

写真11は、これから少し行った所にある案内標識から見た延宝4年(1676)建立の庚申塚で、川角古墳群の円墳上に立っています。

街道から離れ左に入ると、写真12の、川角古墳群(入間郡毛呂山町川角)です。

写真13は、川角古墳群内に立つ延慶の板碑です。延慶3年(1310)の銘があり、約3mの大型板碑で、朝妻氏夫妻の供養塔とみられます。

写真14は、川角古墳群の地は崇徳寺跡です。この地からは多量の板碑等が発掘された、他の発掘物からも、この地が中世の墓地であったことが確認できます。

写真15は、毛呂山町大類グランド(入間郡毛呂山町大類717)の立つ堂山下遺跡説明板です。ここらは街道の越辺川渡河点の苦林宿でした。

最後の写真16は、昼食の場としたおしゃもじ山公園(比企郡鳩山町赤沼2430)の展望台から南に撮ったものです。写真中間に越辺川が左右に流れているのが見えます。西方の山麓を鎌倉街道上道が通っていました。

(2022.10.31)

第2代将軍の源頼家が死去し後継に弟三幡との申請により、建仁3年(1203)9月7日、後鳥羽上皇が童の千幡に諱実朝を与え、従5位下征夷大将軍に補任しました。そこで、幕府は、10月8日、実朝の元服式を執り行いました。

『吾妻鏡』同日条に元服式の記事が記載されています。戌刻(20時)に北条時政の名越邸で儀式が行われました。中原広元、小山朝政、安達景盛、和田義盛、中条家長以下の百人余が侍座に着しました。理髪役が時政、そして加冠役が平賀義信です。陪膳が江間義時・源親広、役走が結城朝光、・和田常盛・同重茂・東重胤・波多野経朝・桜井光高で、鎧等を奉じたのが佐々木広綱・千葉常秀です。以上が儀式に参加したと記述されている面々です。

ここで将軍の元服式ではありませんが、北条頼時(泰時)元服式の『吾妻鏡』建久5年(1195)2月2日条の記載を見てみましょう。夜に大倉幕府で行われました。侍座に着いたのは、一方に平賀義信、足利義兼、山名義範、加々美遠光、大内惟義、江間義時、藤原重弘、八田知家、葛西清重、加藤景廉、佐々木盛綱、一方に千葉常胤、畠山重忠、千葉胤正、三浦義澄、梶原景時、土屋宗遠、和田義盛、藤盛長、三浦義連、大須賀通信、梶原朝景、一方に北条時政、小山朝政、下河辺行平、結城朝光、宇都宮頼綱、岡崎義実、宇佐美祐茂、榛谷重朝、比企能員、足立遠元、江戸重長、比企朝宗です。加冠は源頼朝が行い、介添えが平賀義信・千葉常胤です。

頼時には当時の諸大夫門葉全員の義信・義兼・義範・遠光・惟義が、武士御家人のトップファイブである、千葉常胤・三浦義澄・小山朝雅・畠山重忠・宇都宮義綱の惣領全員が参席しており、これに準じる有力武士御家人の八田知家・葛西清重・梶原景時・和田義盛・藤盛長・比企能員・足立遠元等も参席しています。これに対して、実朝ではトップファイブの内千葉胤正、三浦義村、畠山重忠、宇都宮頼綱の4人の惣領の名は見えませんし、百人が参席したとしながら、有力武士御家人の名として安達景盛・和田義盛等の他は見えません。ただ、頼時では見えなかった文士御家人では筆頭の広元が名を載せています。

こうしてみると、本来祝福されるべき第3代将軍実朝の元服式において百人もの参席者がいるとしながら、後に評定衆になるとはいえこの時点では武蔵七党の横山党出自でせいぜい中級御家人であった中条家長を含めても、武士御家人が4人しか記載されていないことは、頼時の元服式と比較して、如何にも寂しいものがあります。このことは頼家排除が実際には北条時政・中原広元との共闘によるクーデターであることは御家人達に知られており、これへの反感が底流にあったことの反映ではないでしょうか。千葉氏等の有力御家人は惣領欠席でこのこと暗に示そうとしたのでしょう。このように考えると『吾妻鏡』に主要参席者の多くが記されていないことが理解できましょう。参席者を多く記することで有力御家人の惣領級が欠席していることがあからさまになることが分かるからです。

(2022.09.26)

一、頼朝期

伊豆国で反乱蹶起した源頼朝は、治承4年(1180)9月5日、武蔵国府に入り、武蔵国の支配圏を掌握しました。もちろんこれは朝廷の公認によるものではなく、反乱による実力支配です。いわば武蔵国支配の簒奪です。

元暦元年(1184)に頼朝は知行国として武蔵・駿河両国を給わり、6月5日、義光流信濃源氏の平賀義信が守に補任されました。もちろん頼朝の推挙によるものです。これにより、武蔵国支配は、知行国主源頼朝、武蔵守平賀義信、在庁官人というラインとなりました。そして、武蔵国は幕府滅亡まで関東御分国(将軍知行国)でした。

ここで、守の業務たる国務はどのような内容を有していたのでしょうか。簡略にいうと下のようになります。

1.所務沙汰 イ所課沙汰(徴税権)ロ訴訟沙汰(裁判権)ハ所司沙汰(人事・公領処分権)ニ雑事沙汰(その他)

2.検断沙汰(警察権)

3.国侍催促(軍事権)

2と3は表裏一体の権能であり、その意味からいうと1は狭義の国務といえ、すなわち守の権能は国務と検断といってもいいでしょう。守護は以上の守の職能の内、検断、すなわち検断沙汰・国侍催促を権能とし、ここで国侍催促は実際には御家人催促となります。守の権能としては狭義の国務である所務沙汰が残されることになります。

さて、関東御分国において狭義の国務は政所の管掌となります。すると、検断は守護の管掌となるのですが、東国15か国(遠江・信濃・越後国以東)では前期において基本的に守護はまだ設置されていませんでした。『吾妻鏡』建久6年(1195)7月16日条に、

武蔵国務の事、義信朝臣の成敗、もっとも民庶の雅意に叶うの由、聞こし召し及ぶにつき、今日御感の御書を下される〈うんぬん〉。向後の国司おいては、この時を守るべきの趣、壁書において府疔に置かれられる〈うんぬん〉。

とあるように、普通は知行国の守は国務を掌握しない名目的な守、すなわち名国司ですが、武蔵国は例外的に守義信も国務に関与しました。では、政所と守義信との管掌はどうなっているのでしょうか。完全には解明できませんが、所課・訴訟沙汰は政所、所司・雑事沙汰は両者が分掌していたといえます。そして、政所の下で執行する国務沙汰人=国奉行人として比企能員がいました(『吾妻鏡』同年10月1日条)。御家人催促については上野国と共に侍所の管掌です(『吾妻鏡』文治5年〔1189〕7月17日条)。検断が守義信となります。在庁官人としてはトップたる総検校職の畠山重忠がいますが、検断の一部を管掌〈『吾妻鏡』建久4年〔1193〕2月9日条〉していましたが、他の権能に関しては不明です。以上、頼朝期の武蔵国支配は、政所が所課・訴訟沙汰を管掌し、この下に国奉行人としての比企能員がおり、所司・雑事沙汰を政所と守義信とが分掌し、検断沙汰は基本的に守義信が管掌していましたが、検断の一部を在庁総検校職の重忠が分掌し、御家人催促は侍所の管掌という事になります。

ところで、義信の正室は頼朝の乳母比企尼の三女です。能員は比企尼甥で養子です。重忠の正室は武蔵国の有力御家人足立遠元の娘であり、遠元の叔父藤九郎盛長の正室は比企尼長女です。このように武蔵国支配に関わる面々は比企尼関係者で、いわば比企ファミリーというべき存在です。すなわち武蔵国支配は比企ファミリーに担われていたのです。ただ、比企尼は文治年間には死去したようなので。建久年間の頼朝期には比企ファミリーは格を失っていた事になります。

二、頼家期

正治元年(1199)正月13日、初代所軍源頼朝が死去し、嫡男頼家が第2代将軍となりました。当然ながら知行国主は頼家が継承します。武蔵守義信はこれを機に出家し、守を辞任したといえます。補任日時は不明ながら、義信子の朝雅が守を継承しました。守は交代しましたが、基本的に頼朝期と同様な支配体制が継続した事になります。ただ、朝雅は20歳には満たない若年と思われるので、実務に関しては父義信の支えをえたと思われます。以上、頼家期の武蔵国支配は頼朝期の継続でした。、しかし、建仁3年(1203)9月2日に比企氏が滅亡し、事態は大きく転換します。

三、実朝期

いわゆる「比企氏の乱」により、将軍頼家は引きずり下ろされ、弟の実朝が第3代将軍となります。武蔵国支配では知行国主が実朝に代わり、国奉行人の比企能員が消えます。では、新たな国奉行人は存在したのでしょうか。残念ながらこの存在を示す明確な史料はなく、不明としかいえません。そして、建仁3年10月3日、武蔵守平賀朝雅が京都守護のため鎌倉を離れます。ここに関東に武蔵守は不在となったのです。

『吾妻鏡』同年10月27日条に、

武蔵国諸家の輩、遠州に対し弐存ずべからずの旨、ことに仰せ含められる。左衛門尉義盛奉行たる、

とあります。ここで「遠州」は北条時政、義盛は侍所別当和田義盛です。このことは時政が検断沙汰と御家人催促を掌握した事を示しています。守の権能の一部と従来侍所の権能を移管された事になります。とすれば、時政は政所別当に就任している以上、政所が管掌している所課・訴訟沙汰と、政所と守とが分掌している所司・雑事沙汰をも移管される事が可能といえます。以上見ると、時政は不在の守朝雅の代理として、守以上の権能を行使しえたといえます。これは総検校職畠山重忠の権能を侵すともいえます。

元久2年(1205)6月22日、二俣川合戦で畠山重忠は討伐軍により戦死し、続いて、閏7月19日、いわゆる牧の方の変で北条時政は出家して失脚します。さらに、26日、与党として京都で守平賀朝雅が誅戮されます。ここに、守朝雅と守代行時政と総検校職重忠とが消えます。8月9日、武蔵守に足利義氏、遠江守に北条時房が補任されます。ここに、知行国主源実朝、守足利義氏の武蔵国支配の新体制が発足します。ただ義氏は17歳と若年であり、朝雅が京都守護として不在の時、時政が守代行を勤めたように、同様な存在が必要であったのではないかと考えます。すると、これに相応しいのは、失脚した父時政に代わり、幕府を主導する地位に就いた相模守北条義時でしょう。すなわち、新体制は知行国主実朝、守義氏、守代行義時となります。ただ、義時の権能は父時政が余りに強い権能を占めて、反発を買い失脚に経ったことを鑑み、平賀氏期の守の権能を代行するのに止めたのではないかと考えます。

義氏が任期の4年を終えて、承元4年(1210)2月14日、駿河守から武蔵守に北条時房が遷任します。ここに初めて北条氏が守となったのです。すでに相模守に兄義時が補任されており、幕府枢要の武相両国の守を北条氏が独占した事(なお、頼朝期には平賀氏が独占)になります。ただし、『吾妻鏡』承元元年2月20日条に、「国務の事、故武蔵守義信入道の例に任せ、沙汰せられるべきの旨、仰せ下される」、とあります。このことは時房の守としての権能が義信の時と同様なものであることを示しています。これにより守時房は所司・雑事沙汰を政所と分掌し、検断沙汰(重忠の戦死により、彼の権能は守に吸収)を管掌した事になります。政所は所課・訴訟沙汰を管掌し、侍所は御家人催促を管掌した事になります。比企能員滅亡後に確認できなかった国奉行に遠江守大江親広(広元嫡男)の存在が建保元年に確認できます(『鎌倉遺文』2027号)。さらに、目代藤原某の存在も確認できます(『鎌倉遺文』2028号)。この国奉行人と目代が何時任命されたか不明です。以上、武蔵国支配体制は、知行国主実朝、守時房、国奉行人親広、目代某となり、国奉行人と目代は政所の管掌下にあるといえます。なお、時房は政所の命で荒野開発を行ったり、図田帳作成を行ったりする等、積極的に守としての業務を行いました。ただ、時房が郷司等の補任をしたのに対して、義時長男の泰時が不満をならしたのに対して、義信の先例に従うべきとの裁定が下ります(『吾妻鏡』建暦2年〔1212〕2月14日条)。このことは所司を分掌していた政所、すなわち別当義時が武蔵国の権能の拡大を図ろうとした現れではないでしょうか。

建保5年(1217)12月12日、武蔵守北条時房は相模守に遷任します。そして、承久元年(1219)11月13日、駿河守北条泰時が武蔵守に遷任します。この間の武蔵守は誰でしょうか。これは民部権少輔大江親広です。国奉行人から守に昇格したのです。。ただ、親広は実朝暗殺後の翌正月28日に出家していますから、ここで辞任した事になります。この親広の武蔵守は、父陸奥守大江広元が病気により建保5年11月に出家して辞任し、この代わりに同年12月12日に北条義時が右京権大夫に陸奥守を兼任しましたから、いわば北条・大江両家の連帯を固持する人事といえましょう。そして、実朝暗殺に伴う親広辞任から泰時補任まで10か月も待たされたのは、いわば後鳥羽上皇の幕府に対する立場を示していましょう。この後、武蔵守は北条氏の独占となり、基本的に執権・連署が座る守となります。

(以上の論述には、

金澤正大、「十三世紀初頭に於ける武蔵国国衙支配」『政治経済史学』第222号1985年1月

伊藤邦彦『鎌倉幕府守護の基礎的研究【国別論証編】』2010年4月岩田書院

を参照しています)

(2022.09.10)