NHK-BS番組「贋作の誘惑」を見ながら

https://www.nhk.jp/p/ts/6QJPZ5QL6M/

5月にボローニャのFさんから送っていただいたカラヴァッジョ作品を中心にした或る論考を想起してしまった。番組の方は「贋作」であったが、こちらは「コピー」に関する論考なのだが...。

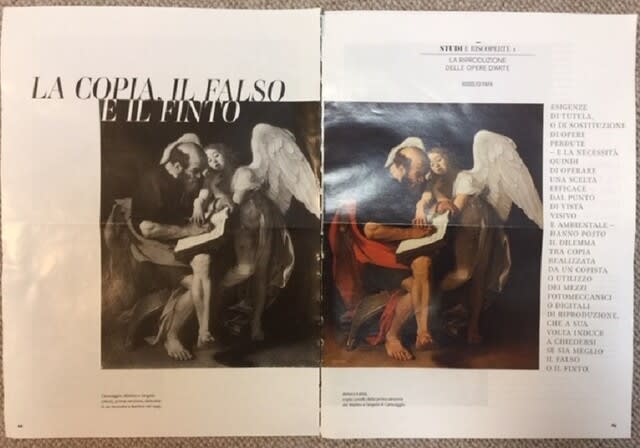

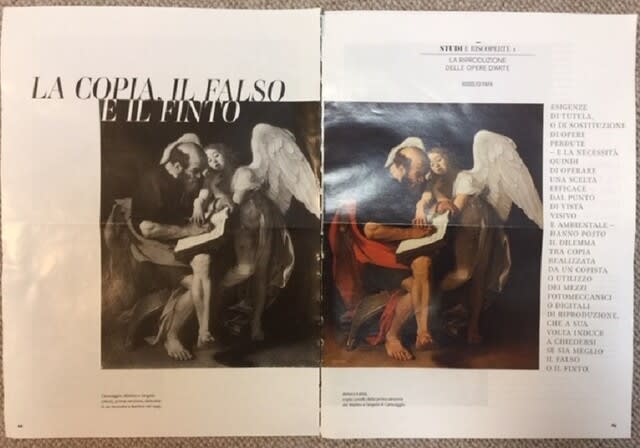

RODOLFO PAPA 「LA RIPRODUZIONE DELLE OPERE D'ALTE(美術作品の模造)」

カラヴァッジョ《聖マタイと天使》の最初のヴァージョンは第二次世界大戦末期のベルリン砲火で焼失し、現在では残されたモノクロ写真でそのイメージを知るしかない。ところが、フィンランドの画家 Antero Kahila が果敢にも《聖マタイと天使》の再現(模造)に挑んだ。

https://www.stiftung-stmatthaeus.de/programm/veranstaltung/vernissage/

(上記↑URLサイトの写真をクリックすると拡大できる)

ちなみに、論考のテーマ「LA COPIA, IL FALSO E IL FINTO」の訳語であるが、Fさんの見解では

・La copia=模写作品 または模倣 ・Il falso=贋作 ・Il finto=偽物

ということだった。(深謝です!!>Fさん)

さて、論考の内容だが(拙略訳なので誤訳等があったらすみません )

)

「作品保護のため、或いは、失われた作品を交換する必要性と、視覚的および環境的な観点から効果的な選択を行う必要性により、模写画家によるコピーと、写真製版またはデジタル複製手段の使用との間のジレンマが生じている。 これは、贋作(Il falso)と偽物(Il finto)のどちらが優れているかという問題にもつながる。」

例えば、ローマのキエーザ・ヌォーヴァ(サンタ・マリア・デッラ・ヴァリチェッラ)にあったカラヴァッジョ《キリストの埋葬》であるが、作品保護のため、現在はヴァチカン絵画館に所蔵されており、キエーザ・ヌォーヴァには代替として Michael Koch による模写作品が元の礼拝堂に設置されている。

カラヴァッジョ《キリストの埋葬》(1602-04年)ヴァチカン絵画館

Michael Koch 《キリストの埋葬》(19世紀初頭)キエザ・ヌォーヴァ

「しかし、美術作品には、その「イメージ」に還元できない深みがある。」

私的にも、この代替模写作品は当時の礼拝堂の様子を偲ぶことができても、やはりヴァチカンのオリジナルの素晴らしさには及ばない寂しさを感じるのだ。

一方、パレルモのサン・フランチェスコ・ダッシジ教会のサン・ロレンツォ祈祷堂から盗まれた《パレルモの生誕》は、現在写真コピーが元の礼拝堂に設置されている(らしい)。私的には残念ながら実見できなかったが、もしかして、写真の持つ味気無さを見ずに済んだのは幸いかもしれない。

「芸術作品には、技術的、職人的、文化的、実存的、政治的な重層的深みがあり、その「イメージ」という用語の最も表面的な意味に還元することはできない。この厚み(深み)はオリジナルの抑えきれない個性を構成している。イメージとしては写真撮影、コピーさまざまな複製に適してはいるが、芸術作品としては、多かれ少なかれ、それに近しい他の作品の源泉となりうる。見えるもの、見えないもの、すべての次元(ディメンション)を含めて再起動するのだ。

コピーは、それ自体が偽造であることが明らかにされた場合、贋作ではない。贋作は、悪意、署名の消去、作成者の誤解を前提としている。コピー(模写)は、それぞれの傑作が引き起こす影響の歴史の中で、最初にして最も近い効果(結果)である。

作品が元のコレクションで利用できない場合、忠実なコピーがその存在を再解釈することは正当であり、これは芸術作品でもあるコピーを通じてのみ行うことができる。」

ということで、酷い略訳スミマセンだが、要するに、 Antero Kahila の《聖マタイと天使》の再構築(模造)は正当である、ということなのだろうと読んだ 。もしかして、誤読、理解不足かもしれないので、その場合はご容赦くださいませ

。もしかして、誤読、理解不足かもしれないので、その場合はご容赦くださいませ 。

。

)

) 。

。

。

。

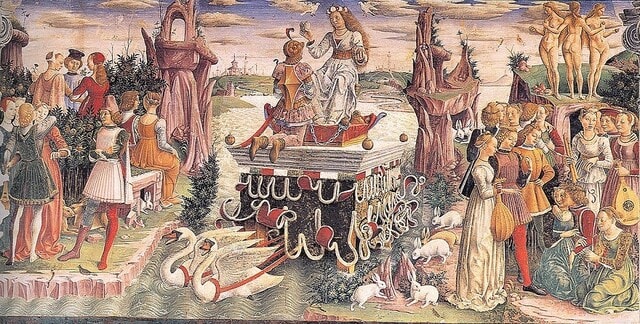

であり、コッサの後ろ向き加減のガブリエルはかなり珍しいと言える。

であり、コッサの後ろ向き加減のガブリエルはかなり珍しいと言える。

。ちなみに、先に挙げたマンテーニャ《聖母の死》の聖人ニンブスも一部映り込みが見えるし。でも、コッサのネジで装着されたニンブスってやはり特異なケースだと思うし、その不思議さに故に強く惹かれるのだ。

。ちなみに、先に挙げたマンテーニャ《聖母の死》の聖人ニンブスも一部映り込みが見えるし。でも、コッサのネジで装着されたニンブスってやはり特異なケースだと思うし、その不思議さに故に強く惹かれるのだ。

。

。

だった(笑)。それも、ルーベンス描く「シャルル・ル・テメレールの肖像」を参照したのがすぐわかる似せ方だったし

だった(笑)。それも、ルーベンス描く「シャルル・ル・テメレールの肖像」を参照したのがすぐわかる似せ方だったし