仙台チネ・ラヴィータで映画「わたしたちの国立西洋美術館」を見た。客席は予想以上に埋まってたので、仙台には西美ファンが意外に多いのだなぁと、ちょっと嬉しいかも。

内容としては、世界遺産になった西美の改修工事に伴う休館中(2020年10月~2022年3月)の館内の様子が中心で、美術館員のお仕事紹介や、所蔵品購入会議や美術館の抱える諸問題...等々、外からはなかなか窺い知ることのできない領域も紹介され、西洋美術好きには大変興味深い内容だったと思う。特に展覧会に関わる問題の難しさはわかっているつもりだったが、やはり根深いものがあるようで...。

映画としては...と言えば、NHK-BS特集のような教養番組的範疇からあまり出ていないのがちょっと残念ではあったが(解析度はより高かったけど)、まぁ、「みんなのアムステルダム国立美術館へ」のような美術館と市民との「すったもんだ(;'∀')」があるわけではないので、映画的面白さ(?)を求めてはいけないのかもね。

で、驚いたのは、前庭改修工事の様子の紹介で初めて知ったのだが、何と!この前庭の下に展覧会場が在るのだとか !! なので、庭には防水対策を施しているそうだ。次回展覧会に行ったら、天井の上に《カレーの市民たち》もいるのだなぁ、と見上げたい。

!! なので、庭には防水対策を施しているそうだ。次回展覧会に行ったら、天井の上に《カレーの市民たち》もいるのだなぁ、と見上げたい。

ちなみに、庭のロダン彫刻の移動に際し、台座の中の点検場面があったのだが、思わず映画「ノートルダム炎の大聖堂」を想起してしまった。あの映画の中で一番驚いたのも、聖遺物レプリカの台座の中に本物が収納されていたことで、台座って侮れないのだなぁと再認識してしまった。

さて、映画の中には見覚えのある所蔵作品が色々カメオ出演していたが、オープニングを飾った(?)のはスルバラン《聖ドミニクス》だった。コメント無しだが、常設展示の中でも特に目を惹く作品だしね 。

。

フランシスコ・デ・スルバラン《聖ドミニクス》(1626-27年)国立西洋美術館

更に、リニューアル後初の展覧会(2022年4月)に向けての設営過程も知ることができたが、フォルクヴァング美術館と西美作品のコラボによる「自然と人のダイアローグ」 展は私も観ている。

https://blog.goo.ne.jp/kal1123/e/5767ce4a599f0cb30217b17666fea781

私的に特に気に入ったのは、モネ《舟遊び》とリヒター《雲》が並んだコーナーだった。映画でこのコーナー設営の様子がズームされていたので、やはり西美としても力の入った二点並びだったのだなぁと納得だった。

(左)クロード・モネ《舟遊び》(1887年)国立西洋美術館 (右)ゲルハルト・ヒヒター《雲》(1970年)フォルクヴァング美術館

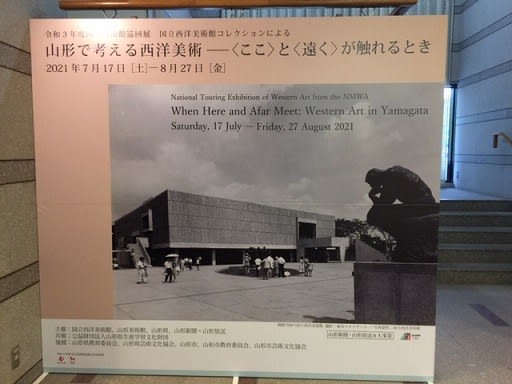

で、2021年夏には国立美術館の出張展覧会として西美コレクションによる「山形で考える西洋美術」が山形美術館で開催された。私もこの展覧会を観ていたので、それに関連して、西美の担当学芸員さんのコメントに違和感を覚えたので、大人気ないけどちょっと言わしてもらうね(ごめんなさい )。

)。

そのコメントは、山形へのティツィアーノ作品出展は特別で貴重なんだからね、みたいなニュアンスで、それって上から目線じゃない?と感じてしまい... 。私的に一時期ティツィアーノ追っかけもしていたので、あの工房作品で「感謝しろ」的な言われ方されてもねぇ(;'∀')(地方の美術ド素人の勝手な僻みですみません

。私的に一時期ティツィアーノ追っかけもしていたので、あの工房作品で「感謝しろ」的な言われ方されてもねぇ(;'∀')(地方の美術ド素人の勝手な僻みですみません )。

)。

と、文句を言ったものの(汗)、映画でも紹介されていたが、震災で被災した石巻市出身の彫刻家・高橋英吉関連の資料の洗浄修復への西美の助力には心から感謝している。石巻文化センターは海に近い河口にあったから...《海音》などが無事だったのは石巻市民にとってせめてもの救いであったし...。

ということで、東アジア最大級の西洋美術コレクションを誇る国立西洋美術館とそのお仕事を知ることのできる貴重な映画であった。館長を始め学芸員さん、スタッフの皆さん、これからも頑張ってくださいませ 。

。

とわかりました。

とわかりました。

と驚いたのは、あのジョン・ケージの演奏(パフォーマンス?)も見ていることで、多分、影響も受けたのだろうね。彼の映画音楽の楽器以外の音が多く使われているのも(例えば鞭の音とか)了解できるのだ。モリコーネの抒情的な旋律に膨らみを持たせているものは、前衛的な現代音楽のセンスなのかもしれない。

と驚いたのは、あのジョン・ケージの演奏(パフォーマンス?)も見ていることで、多分、影響も受けたのだろうね。彼の映画音楽の楽器以外の音が多く使われているのも(例えば鞭の音とか)了解できるのだ。モリコーネの抒情的な旋律に膨らみを持たせているものは、前衛的な現代音楽のセンスなのかもしれない。

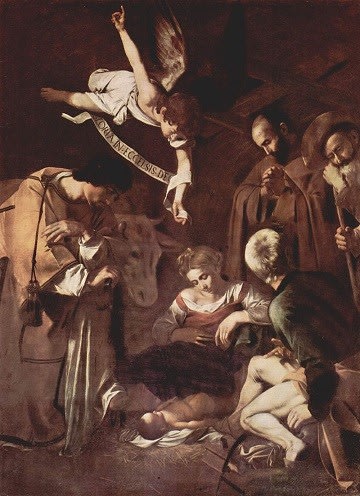

。例えば、ラファエッロ映画の予告編に「カラヴァッジョと並ぶイタリアを代表する画家」なんて誰が言う?? カラヴァッジョ偏愛の私だって絶対に言えない。この配給会社の感覚って、なんか変っ!!!

。例えば、ラファエッロ映画の予告編に「カラヴァッジョと並ぶイタリアを代表する画家」なんて誰が言う?? カラヴァッジョ偏愛の私だって絶対に言えない。この配給会社の感覚って、なんか変っ!!!

。

。