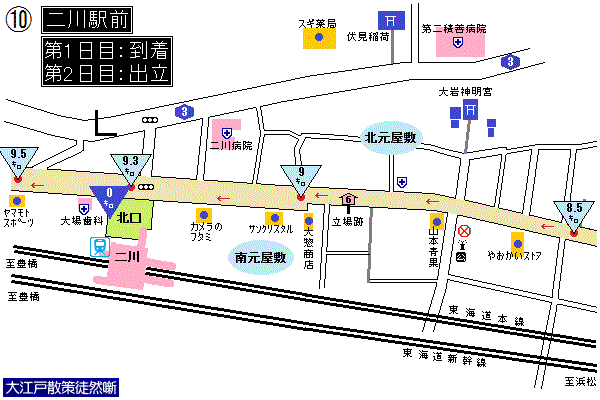

第二日目の出立地点は昨日の終着地点のJR二川駅です。本日はここJR二川駅前から吉田宿(現豊橋)を経由して、御油宿手前のJR飯田線の小さな駅・小坂井駅までの12.2キロを歩きます。

JR二川駅舎

JR二川駅舎

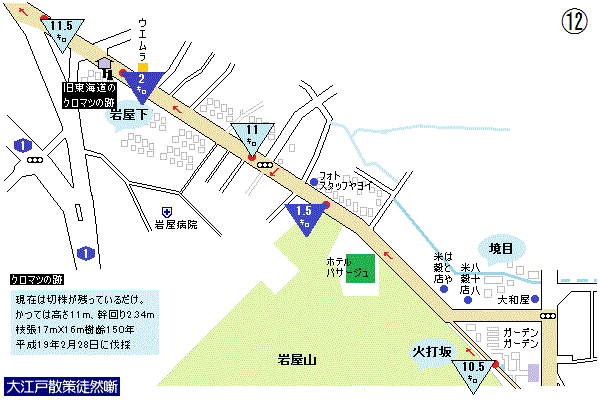

比較的新しい駅舎が印象的な二川駅を通り過ぎると、道は緩やかにカーブしながら3号線と交差する火打坂交差点へとさしかかります。交差点から前方を見るとそれほどのキツサではないのですが、いくぶん上り坂になっているのが分かります。東海道の旧道は交差点を渡り、そのまま直進して行きますが、左折すると岩屋観音へ向かう道筋です。

《岩屋観音》

岩屋緑地は南アルプスから続いてきた弓張山系の南端で、市街地の中に緑の二つの小山が浮かんでおり、誰もが直ぐに見つけることが出来ます。岩屋緑地は豊橋市の風致公園で、風致地区46.1haのうち緑地が約21haを占めています。

主峰の大蔵山が標高100m、もう一方の峰は岩屋山で山上に聖観音立像が建てられており、中腹にある岩屋観音と共に昔から街道を行く旅人の尊信を集めています。

天平2年(730)行基が諸国巡行のさい、この地に来て岩屋山の景観に魅せられ一尺一寸の千手観音像を刻み、岩穴に安置したのが岩屋観音の起源とされています。岩屋観音の像は1754年の吉田大橋(豊橋市役所北)掛け替えにともなう霊験のお礼として1765年にたてられました。しかし、それは太平洋戦争のときに供出されており、現在のものは1950年につくられたものです。また、もともとここは古くから東海道を旅する人の目印となっていたところで、1704~11の宝永年間には岡山藩主、池田綱政から、観音の霊夢により宝永の大地震の際に津波の難を逃れたお礼として、絵馬、黄金灯籠などがおくられている。それらはいずれも貴重なもので、豊橋市の文化財に指定され、大岩寺に保管されている。(この絵馬や黄金燈籠は白須賀の潮見観音に奉納するものであったが、まかり間違って岩屋観音に奉納されてしまいました。)

江戸時代の旅行案内の東海道名所図絵に「亀見山窟堂(きけんざん、いわやどう)と号す。大巌、堂後にあり、高さ八丈、幅廿丈余、岩形亀に似たり。故に山号とす」とあるところで、大きな岩山の上に観音像が立っているのが遠くからも見えるはずです。

窟(いわや)は直立50mもある大岩で、その岩の上に聖観音像が立っています。現在の観音像は、昭和25年(1950)に地元の寄進により再建されたものです。私たちは先を急ぐので岩屋観音の参拝は割愛して街道を進んでいきましょう。

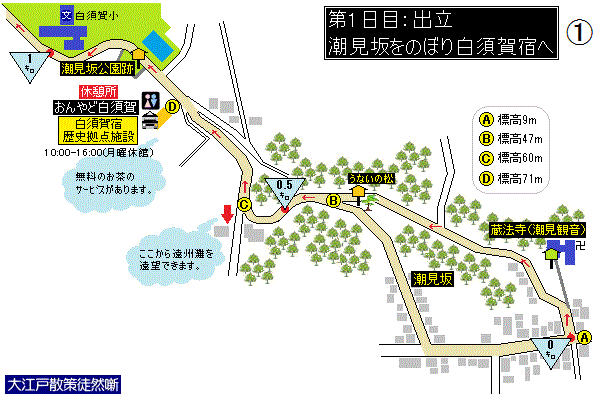

だらだらした坂道を登っていきましょう。火打坂の交差点辺りが標高26mですが、私たちは標高差23mを克服し、標高49mのⒹ地点を目指しましょう。

本来であれば、この先の大岩北交差点まで行くのですが、ここから「ガーデンガーデン」裏手の道を通りショートカットルートを辿ることにします。そして再び、旧街道筋に合流します。

《火打坂》

その昔にはおそらく山深い寂しい道筋だったと思われます。

その名の由来は江戸時代、旅人たちは次の宿場である吉田(豊橋)に向かう途中、季節によってはこのあたりで薄暗くなったのではないでしょうか。

そして提灯に灯りをともすために「火打石」をカチカチと鳴らしたので、この名前が付いたといいます。

再び旧街道に合流し、私たちはほんの少しの間、木々の緑に覆われた岩屋山のちょうど麓の縁に沿って歩くことになります。

二川の宿場からすでに1キロ強を歩いていますが、街道の両側は何の変哲もない住宅街へと姿を変えてきます。

道幅は広くなり、街道らしい風情はあまり感じません。昭和30年代まではこの道筋には見事な松並木が並んでいたといいますが、その名残はまったくありません。

歩き始めて2km辺りの歩道に旧東海道の「クロマツの跡」が現れます。平成19年までは往還松の名残として1本の大きな松の木がこの場所に立っていたのですが、現在は切株だけが寂しげに残っています。

樹齢は150年、高さは11m、幹周りは2.34mの松の大木だったようです。

飯村南2丁目の交差点を越えると、道は狭くなり、車線区分がなくなり、道に白線を引って歩道帯にしています。安心して歩けるのは、側溝のブロックの上だけですので、歩行には十分気を付けてください。

ほんの少し先に「二軒茶屋こども公園」と書かれた小さな空き地があります。「茶屋」と名前がついているということは、この辺りが吉田宿と二川宿の中間地点であることから、立場茶屋があったのではないでしょうか。

この辺りで歩き始めて2.5キロを超えました。もしトイレが必要であれば、スギドラッグ(10:00~)又はサークルKを利用することをお勧めします。

住宅街の中を進む旧東海道の道筋はやがて柳生川に架かる殿田橋にさしかかります。江戸時代には73番目の飯村一里塚(いむれ)があったところで、それを示す石柱が殿田橋を渡った先の交差点の一角に目立たない存在で置かれています。

そして旧街道は殿田橋交差点で国道1号線と合流します。しばらくの間は単調な国道1号に沿って歩くことになります。

飯村一里塚から2.5km強で吉田宿(豊橋)の東総門跡に到着します。

右側にセガワールドが現れ、その後は国道1号に沿って東三輪、山中橋を渡り、三の輪町、伝馬町、そして円六橋と続いていきます。豊橋市街に近づいているので、国道1号に沿って賑やかな雰囲気が漂っています。

それほど印象に残らない国道1号に沿って進んで行きますが、歩き始めて5キロ地点を過ぎた辺りが「瓦町」の交差点です。三河は三州瓦で有名ですが、「瓦町」という地名から、昔から瓦職人が多く住んでいた地域だったのでしょう。その瓦町交差点手前の右側に立派な門構えのお寺が現れます。寺名は寿泉寺で宗派は臨済宗のようです。詳しい歴史などが分かりませんが、境内の三重塔が印象的です。

豊橋市の現在の人口は378,530人。古くから「穂の国」と呼ばれています。というのも古代、この地に存在した「豊な実」を意味しています。現在でも東三河一帯を「穂の国」と呼んでいます。

東三河一帯とは豊橋、豊川、蒲郡、田原、新城、設楽町、東栄町(とうえい)、豊根村(とよね)を指します。

吉田宿は二川宿から6キロ、御油宿へ10キロ強の距離に位置しています。

当初は豊川に架けられた橋の名から、今橋と呼ばれていましたが、池田輝政が城主となった1600年頃、縁起のよい吉の文字を取り入れて吉田に名前を変えたのです。

豊橋は明治維新後に繊維産業と軍事施設で栄えた町です。このため第二次世界大戦の末期の1945年6月20日の米軍による猛爆撃よって、中心部、吉田宿のほとんどが焼失し、古い建物はまったく残っていません。

町の中に置かれているモニュメントのほとんどが再建されたものです。

吉田は豊川の流れに近接して築城された吉田城を有する城下町であると同時に、東海道の中では比較的大きな宿場の一つだったのです。

東海道は城下の入口の東新町(江戸時代の町名は元新町)のところで、鉤型になっていました。当時の東海道はここで左折し、一本目の道を右折し、突き当たったところを右折し、西新町(同新町)交差点に出たようです。

その先が東八町ですが、交差点の北東角に、文化2年(1805)に住民達の手で建てられたという秋葉山常夜燈が建っています。

江戸時代にはその先に吉田城の東総門があったので門番が監視していましたが、現在は四差路の信号交差点に変り当時の様子やその痕跡は残っていません。

さあ!それでは吉田宿内へと進んでいきましょう。東八町の交差点を跨ぐ大きな歩道橋を渡り、旧市街側へと移動します。歩道橋の上からはかなり幅のある道筋が走り、地方都市らしい路面電車が走っています。

東八町の交差点

東八町の交差点歩道橋を下りると東総門のレプリカが置かれています。

街道時代には東惣門は宿の東の入口にあり午前六時から午後10時まで開けられ、それ以外は閉門され、付近に番所などが置かれ警備にあたっていました。

東総門のレプリカ

東総門のレプリカ東総門に隣接するように店を構えるのが「八町もちや」です。二川駅前からここまで約6kmを歩いてきたので、甘い和菓子とともに休憩しましょう。

東総門を背にして50mほど歩いたら最初の角を右へ曲がりましょう。そしてそのまま直進し丸八ストアの角を左へ曲がります。左へ曲がったら2つ目の角を右折すると鍛冶町の信号交差点にさしかかります。

鍛冶町交差点を過ぎて、次の曲尺手町交差点へと進みます。ここまで道筋は3曲がりです。掛川宿でも同じように東海道筋は城下をいくつも曲がりながらつづいていました。

そして次の信号交差点が曲尺手町です。中央に植え込みがある幅広い道が左右に延びています。右へ進むと豊橋公園です。進行方向右手の植え込みに「曲尺手門跡碑」、左側の植え込みには「吉田宿」と刻まれた石碑が置かれています。

曲尺手門跡碑

曲尺手門跡碑本来の旧東海道筋は曲尺手町交差点を渡り直進しますが、本日の昼食場所が豊橋公園内となるため、いったん街道を逸れ公園へ向かいます。曲尺手町交差点からおよそ290mほどで公園入口に到着です。

昼食後、公園内の鉄櫓(くろがねやぐら)と豊川の流れを眺められる展望台へご案内いたします。

その後、旧街道へ戻ることにいたします。

このため本日の実際の歩行距離はマップ上に表記された12.2kmに1kmを加えた13.2kmと長くなります。

吉田城は築城当時(16世紀初頭)は今橋城とよばれ、今川方の牧野古白(まきのこはく)によって築城された城です。永禄3年(1560)に今川義元が桶狭間で戦死すると、徳川(松平)家康が吉田城を取り、酒井忠次を城代として入れました。天正18年(1590)の小田原攻めの後、家康の関東移封により、吉田城は徳川氏の手から離れ、その代わりに豊臣秀吉配下の池田輝正が152,000石で入封しました。

輝正は豊川の流れを背に、本丸を中心に二の丸、三の丸を配置し、それらを掘が同心円状に取り囲む半円郭式縄張りに拡張しましたが、慶長5年(1600)に姫路に移封となったため、工事は未完に終りました。

吉田城には天守はなく、深溝松平時代に建てられた本丸御殿のみで、これも宝永の大地震で倒壊してしまいます。 四隅の石垣には櫓がありました。

江戸幕府成立後、家康は三河吉田藩の初代藩主に一族の松平(竹谷)家清(三万石)を任命しました。しかし嗣子が無く廃絶、代わりに松平深溝(ふこうず)忠利(三万石)が入りますがこれも二代で代わります。

その後も藩主が目まぐるしく代わり、寛永2年(1749)に松平(大河内)の信復(のぶなお)が7万石で入り、ようやく藩主が安定し、明治維新まで七代続きました。(江戸時代を通じて三河吉田藩は11家が入れ替わりました。)

大きな藩のように思えますが、実際は小藩で3万石から多くて7万石だったのです。

国道1号線の豊川に架かる吉田大橋の手前に、吉田大橋誕生の碑があります。それを見ると、明治政府の「いやがらせ」で吉田から豊橋に変えられた悔しさが読み取れます。

というのも大政奉還の後、新政府は「吉田は伊予国(愛媛県)にもあるので、今までの吉田を改称し新しい名前を提出するように」と命じられます。そのとき豊橋、関屋、今橋の三つの中から豊橋が選ばれました。

新政府に嫌がらせを受けた理由としては、吉田藩は将軍家に近い譜代大名であること、さらには尊皇でなかったことがあげられます。

吉田城は明治6年(1873)の失火により多くの建物が焼失し、その後陸軍の連隊が置かれましたが、現在は市役所と公園になっています。吉田城の遺構といえるのは城壁のみです。現在、城址にある櫓は昭和29年(1954)の豊橋産業文化大博覧会を記念して再建されたものです。

鉄櫓

鉄櫓 鉄櫓

鉄櫓 鉄櫓

鉄櫓 櫓から眺める豊川の流れ

櫓から眺める豊川の流れ吉田城の櫓の見学を終えて、再び旧東海道筋へ戻ることにしましょう。

城址公園を出ると、右手に堂々とした建物が現れます。豊橋の公会堂です。

豊橋公会堂

豊橋公会堂戦前の昭和6年(1931)に市制25周年を記念して建設されたもので、現在国の登録有形文化財(平成10年に登録)に登録されています。

外観はロマネスク様式を基調とし、スペイン風の円形ドームを持ち、市の将来を象徴して四羽の鷲がつけられています。

正面から見るファサードは立派なものです。

鷲のレプリカ

鷲のレプリカ公会堂を右手に見ながら国道一号線を跨ぐ横断歩道橋を渡りましょう。歩道橋の下には路面電車の線路が走っています。歩道橋を渡り、旧東海道筋へと進んでいきましょう。

途中の歩道脇に大手門跡の標が置かれています。かつて御城下であった頃、この場所に城への入口である大手門が置かれ、一般の旅人たちはここから先へは入ることができなかったのです。

大手門跡

大手門跡大手門跡を過ぎて進んで行くと、呉服町の信号交差点にさしかかります。ここで再び、旧東海道筋に合流します。

呉服町交差点で右へ曲がります。すると路面電車が走る広い道へと出てきます。この道は田原街道と呼ばれています。田原街道に出てくる手前に吉田宿問屋場跡の標柱が置かれています。

問屋場跡が出てくるということは、この界隈が吉田宿のほぼ中心にあたる場所にさしかかったということになります。私たちは田原街道を横断して、さらに宿内を西へと進んで行きます。このあたりの地名は「札木」と呼ばれています。

交差点を渡るとすぐ右手に「喜の字」という蕎麦屋があり、その先に創業100年の歴史をもつ「丸よ」という老舗の鰻屋さんが店を構えています。その「丸よ」の店先に本陣跡の石碑と案内板が置かれています。

本陣跡碑

本陣跡碑石碑を眺めつつ、鰻の蒲焼のいい匂いに誘われてつい店に入ってしまいそうです。三河の鰻は極上なので、さぞお高い鰻なのでしょう。

案内板によると、江戸時代の清須屋与右衛門本陣の跡地で、東隣には江戸屋新右衛門の本陣が二軒並んで建っていた、とあります。もう一軒の本陣は、隣の喜の字という蕎麦屋さんのところにあったのでしょうか?

吉田宿は、「吉田通れば二階から招く、しかも鹿の子の振り袖が……」 とか、「御油や赤坂吉田がなくば 何のよしみで江戸通い………」と、いった俗謡が良く唄われくらいに、飯盛女の多かったことで知られる宿場でした。そして飯盛旅籠はこの札木周辺に集中していたといわれています。

本陣跡碑から50mほど進んだ左側の民家の壁面に脇本陣跡のプレートが嵌めこまれています。

話は変わりますが、豊橋の名物は「菜めし田楽」です。本陣跡からほんの僅かな距離に「若松園」という名前の店で食べることができます。またその先の「きく宗」でも「菜めし田楽」を食べることができます。きく宗は文政年間の創業の老舗で、菜めし田楽定食が1785円です。

※菜めし田楽(なめしでんがく):豆腐、サトイモ、こんにゃくなどに味噌をつけて、竹の串にさして炭火であぶったもの。

菜はだ大根の葉のことです。豊橋はからっ風が強く、古くからたくわんの生産が盛んに行われています。その大根の葉をご飯に混ぜたもの。

道筋は松葉公園の交差点を右折して北へ向きを変えます。そのまま北へ直進すると上伝馬交差点にさしかかります。この交差点を渡ると「西総門」のミニチュアが置かれています。

西の総門のレプリカ

西の総門のレプリカ吉田城の西総門があったところで、西総門は吉田城の西門であると同時に、吉田宿の京方の入口なので、吉田宿はここで終わります。なんともクネクネした吉田城下の道筋でした。

吉田城下そして宿場を抜けて、いよいよ豊川に架かる豊橋を渡り御油へと進んでいきましょう。

その豊橋を渡る前に神明社へと立ち寄ることにします。実は神明社境内には芭蕉の句碑が置かれています。

吉野紀行の途次、最愛の弟子に会うため吉田宿に泊まったその夜の句だそうだ。

「寒けれど 二人旅ねぞ たのもしき 芭蕉」

神明社とあれば、当然御祭神は天照皇大御神、そして相殿には豊受姫大神であることから、伊勢神宮とは深い関係をもつ神社です。

《豊橋(とよばし)》

最初の架橋は天正18年(1590)に溯ります。当時、大橋120間(約220m)と言われた大きな木橋で「吉田大橋」とも呼ばれていました。江戸時代を通じて幕府が直接管理した「御用橋」で、明治維新までに33回も修理されています。

明治12年に「豊橋(とよばし)」と改名し、豊橋市の市名の由来となっています。大正5(1916)に木橋から鉄橋に付け替えられています。現在の橋は昭和64年に架橋されたものです。

現在の「豊橋」の上流の国道1号線の橋は「吉田大橋」と呼ばれています。豊橋の橋上からは先ほど訪れた吉田城の櫓を眺めることができます。街道時代に西からやってくる旅人も、橋上から見る櫓を眺めながら吉田城下にに到着したことを喜んだのではないでしょうか。

さあ!吉田宿を後に旅をつづけることにいたします。吉田宿内の道筋はとにかく良く曲がりましたが、豊橋を渡るとその道筋は面白味のない真っ直ぐな道がつづきます。旧東海道筋はここから三河国府の手前まで国道1号線にほぼ並行して、かなり長い区間が残っています。

満々と水を湛えて流れる豊川に架かる豊橋を渡ると、東海道はすぐ左へと曲がります。江戸時代には橋の袂に吉田湊があり、伊勢に向かう旅人を乗せた船が出ていたといいます。

数分歩くと「ういろう」と書かれた看板を掲げる和菓子屋があります。ヨモギ入りのういろうがこの店の売りです。

このういろう店のすぐ先の聖眼寺境内にも芭蕉の句碑が置かれています。この句碑は「松葉塚」と呼ばれているのですが、

芭蕉の呼んだ句の中に、その意味が隠されています。

「ごを焼(た)いて 手拭あぶる 寒さかな 芭蕉」

実は「ご」の意味は松の枯葉のことで、このことから「松葉塚」と呼ばれているそうです。

塚は明和6年に芭蕉の墓がある近江・大津の義仲寺から、墓の土を譲り受けて塚を再建したものです。また碑に刻まれた「芭蕉翁」の文字は、あの臨済宗の中興の祖である原の白隠によって書かれたものです。

この句は芭蕉が貞享4年(1687)の冬、愛弟子の杜国の身を案じて渥美半島へ向かう途中に詠んだものです。句の意味は「旅の宿に泊まって、松葉を焼いて濡れ手ぬぐいをあぶって乾かしていると、寒村の寒々とした旅情を感じる」

聖眼寺からわずかな距離に置かれているのが、お江戸から数えて74番目の「下地一里塚跡碑」です。

旧街道は右にカーブし、豊川から離れていきます。真っ直ぐのびる道を進んで、横須賀町交差点を過ぎると「瓜郷(うりごう)町」に入ります。その道の右側に史跡境界の標柱と案内が置かれています。どういう意味かというと、国の史跡指定地として、指定した範囲を表示したものです。

この場所から右に114mほど入ると、瓜郷(うりごう)遺跡の大きな石碑がある公園にでます。

瓜郷遺跡

瓜郷遺跡 瓜郷遺跡

瓜郷遺跡 瓜郷遺跡

瓜郷遺跡遺跡は静岡の登呂遺跡よりも古く、弥生時代中期(今から二千年前)から後期にかけての住居跡で、竪穴式住居が復元されています。遺跡は豊川の沖積地の中でもやや高い自然堤防の上にあり、その当時は海岸に近く遺跡の北には湿地が広がっていたと推測されています。

戦時中の食料増産のため、昭和11年の江川の改修工事の際、偶然発見され、昭和22年から27年にかけて5回、発掘調査が行われ昭和28年11月に国指定史跡になりました。

出土したものは瓜郷式細頸壺や瓜郷式土器、磨製石斧などで、豊橋市美術博物館に保管されています。

◇登呂遺跡

静岡市駿河区にある弥生時代の集落・水田遺跡。

昭和27年に国の特別史跡に指定。弥生時代後期に属し、1世紀頃の集落とされる。

街道に戻り小さな川を渡りますが、これが江川です。江川に架かる橋は鹿菅橋(しかすかはし)です。

鹿菅橋から500mほど歩く街道の左側豊橋魚市場(魚河岸)が現れます。豊橋魚市場は地方卸売市場です。愛知県知事の認可を受けて「株式会社豊橋魚市場」が開設者となり、卸売業者として営業しています。

→中央卸売市場とは開設者が都道府県、市など。

◇豊橋魚市場の歴史

明治10年(1877)豊橋市魚町でそれぞれ営業していた数軒の魚問屋が合同して「豊橋魚問屋」を設立

明治12年(1879)株式条例に基づき株式組織に改め「豊橋魚鳥株式会社」となる

明治40年(1907)に2社に分裂

①豊橋魚鳥株式会社

②丸中荷受会社

大正2年(1913)当時の市内有力者の仲介により再び合併し、社名を「株式会社豊橋魚市場」に変更

昭和41年(1966)手狭になった魚町から現在地の下五井町に移転して現在に至る

◇総敷地面積:9860坪

この辺りが豊橋市のはずれで、少し歩くと標識は小坂井町になります。豊橋市ともうお別れです。そして前方に堤防が見えてきます。この辺りから歩道がなくなります。そしてそこに流れている川は「豊川放水路」です。

豊川は古(いにしえ)の時代には飽海川(あくみがわ)、江戸時代に吉田川になり、明治以降は「とよがわ」と呼ばれるようになりました。川の距離が77キロと短いため、大雨が降るとすぐに洪水が起きました。江戸時代に川下の吉田宿を洪水から守るため、霞堤と呼ばれる、不連続の堤防が造られましたが、その後も災害は何回も起きました。

明治に入り、豊川放水路の計画が起案され、昭和40年にやっと完成しました。

旧街道をそのまま直進すると豊川放水路に架かる高橋があります。しかしこの高橋は歩道帯がなく、車の往来も激しいため歩行に際して危険が伴います。このためちょっと遠回りになりますが、いったん旧街道を逸れて国道1号線へと迂回し、小坂井大橋を渡り「菟足神社(うたり)」へと向かうことにいたします。

旧街道から右へ折れると、魚市場の場外市場が道筋の左右に現れます。私たちがこの辺りにさしかかる時間が午後ということで、市場の取引も終わり場内、場外とも閑散としています。場外市場を抜けると国道1号線に合流します。

前方に豊川放水路に架かる小坂井大橋が見えてきます。緩やかな坂道を登り小坂井大橋の東詰にさしかかると、ゆったりとした川の流れが眼の前に現れます。そんな光景を眺めつつ下って行くと、左側にニチレイ豊橋物流センターがあります。

今回は旧街道の高橋を渡りませんが、旧街道に面したニチレイの門の先に、数本の松が植えられた場所があり、「子だが橋」と書かれた石碑が建っています。

傍らの説明によると、今から千年前には神社の春の大祭の初日、この街道を最初に通った若い女性を生贄として捧げるという、人身御供の習慣があったといいます。ある年の祭の初日、贄(いけにえ)狩りの人が橋を見ていると、最初の若い女性が通りかかました。これで決まりと思ったが、女性は祭りを楽しみに帰ってきたわが子だった。

こんな惨いことはないと、狩り人は苦しみ迷ったが、最後には自分の子だが仕方なしと決心し、神への生贄にしてしまいました。それから後、この橋を「子だが橋」と、呼ぶようになったと伝えられています。

東海道を歩いているとこれに似た話はいたるところにあります。思い起こせば、富士川の雁堤(かりがねつつみ)でもこれに似ている噺をした記憶があります。

小坂井大橋を渡るとまもなく国道1号の300kmポストが歩道脇に置かれています。思えば遠くにきたもんだ! といっても京都三条まではあと195kmです。

宮下交差点で国道151号(伊奈街道)を越えると、左手前方に菟足(うたり)神社の鎮守の森が見えてきます。

菟足神社本社殿

菟足神社本社殿 社殿の中の莵

社殿の中の莵菟足(うたり)神社は、延喜式神名帳に載っている式内社で、祭神の菟上足尼命(うなかみすくねのみこと)は大和朝廷に貢献した武勇に秀でた葛城襲津彦の四世孫にあたる人物です。

穂国(東三河の前名)の国造を務めた菟上足尼命は、雄略天皇時代に平井の柏木浜に祀られましたが、天武天皇白鳳十五年にこの地に遷座されたとあります。

また古代、秦の始皇帝が蓬莱島を求めて派遣した徐福一行は熊野に上陸し、その後当地に移り住んだという、徐福伝説が残る神社で、中世には菟足八幡社と呼ばれていました。神殿内には「菟」の神輿が安置されています。古くから開けたことは間違いないようで、境内の隣には貝塚がありました。

また贄を奉げる風習はあったようで、今昔物語や宇治拾遺物語に三河の国守大江定基(赤坂宿に縁のある人物)が出家し寂照という名になり、三河の風まつりを見たところ、猪を生け捕り生きたままさばく様子をみて「早くこの国を去りたい」と思うようになったと書かれています。

前述の「子だが橋伝説」に登場する神社はこの菟足神社で、現在は十二羽の雀を生け贄として神に捧げているといいます。

菟足神社を辞して、本日の終着地点のJR飯田線の小坂井駅へ向かうことにしましょう。駅までは400mの距離です。本日はJR二川駅を出発してここ小坂井駅までの12.2キロを完歩しました。

私本東海道五十三次道中記 第27回 第1日目 白須賀宿から二川宿(本陣)

私本東海道五十三次道中記 第27回 第3日目 莵足神社から御油そして赤坂へ

東海道五十三次街道めぐり・第三ステージ目次へ

蔵法寺の山門

蔵法寺の山門 蔵法寺本堂

蔵法寺本堂

うないの松

うないの松 潮見坂から遠州灘遠望

潮見坂から遠州灘遠望 広重の白須賀景

広重の白須賀景 おんやど白須賀

おんやど白須賀

>「潮見坂公園跡」

>「潮見坂公園跡」

火防地跡

火防地跡

県境の表示

県境の表示

二川宿

二川宿 川口屋

川口屋 一里塚跡

一里塚跡 一里塚跡

一里塚跡

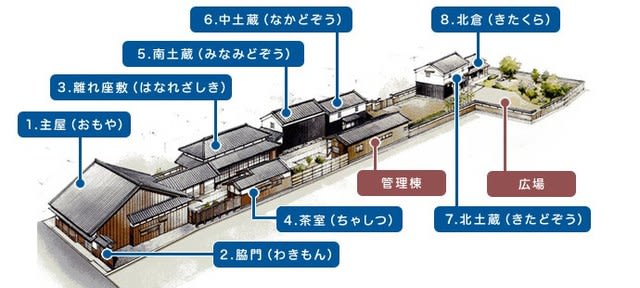

商家駒屋平面図

商家駒屋平面図 清明屋平面図

清明屋平面図 二川本陣

二川本陣 二川本陣

二川本陣 本陣平面図

本陣平面図

本陣内

本陣内 本陣内の展示

本陣内の展示 本陣内の展示

本陣内の展示 本陣玄関

本陣玄関 本陣の付属施設

本陣の付属施設

子授地蔵大菩薩

子授地蔵大菩薩 丸子への道筋

丸子への道筋 丸子江戸方見附跡

丸子江戸方見附跡 丸子江戸方見附跡

丸子江戸方見附跡 軒先に下げられた屋号の木版

軒先に下げられた屋号の木版 丸子下宿

丸子下宿 街道脇の馬頭観音祠

街道脇の馬頭観音祠 丸子川の流れ

丸子川の流れ 宿内の道筋

宿内の道筋 脇本陣跡

脇本陣跡 問屋場跡

問屋場跡 本陣跡

本陣跡 お七里役所跡

お七里役所跡 丁子屋

丁子屋 丁子屋

丁子屋 駿府城の外堀

駿府城の外堀 七間町通りの札の辻

七間町通りの札の辻 七間町通りの商店街

七間町通りの商店街 川会所跡

川会所跡 由比正雪墓

由比正雪墓 安倍川餅の石部屋

安倍川餅の石部屋 石部屋店内

石部屋店内 からみ餅と安倍川餅のセット

からみ餅と安倍川餅のセット 安倍川橋

安倍川橋 安倍川

安倍川 少将井神社鳥居

少将井神社鳥居 少将井神社社殿

少将井神社社殿 社殿

社殿 祠

祠 白拍子の像

白拍子の像 社殿

社殿 山中一里塚跡

山中一里塚跡 兜石

兜石 徳川有徳公(吉宗公)の記念碑

徳川有徳公(吉宗公)の記念碑 霧に煙る杉木立

霧に煙る杉木立 念仏石

念仏石 南無阿弥陀仏の石柱(宗閑寺)

南無阿弥陀仏の石柱(宗閑寺)

小枯木坂の杉並木1

小枯木坂の杉並木1 小枯木坂の杉並木2

小枯木坂の杉並木2 小枯木坂の杉並木3

小枯木坂の杉並木3 甲石坂入口の道標

甲石坂入口の道標 東屋周辺

東屋周辺 兜石跡

兜石跡 八ツ手観音像

八ツ手観音像 甲石坂入口

甲石坂入口 笹竹トンネル1

笹竹トンネル1 笹竹トンネル2

笹竹トンネル2 笹竹トンネル3

笹竹トンネル3 甲石坂1

甲石坂1 甲石坂2

甲石坂2 箱根関所(江戸口)

箱根関所(江戸口) 箱根関所

箱根関所 箱根宿の土産屋

箱根宿の土産屋 駒形神社

駒形神社 芦川石仏・石塔群

芦川石仏・石塔群 向坂入口

向坂入口 向坂1

向坂1 向坂2

向坂2 向坂3

向坂3 向坂4

向坂4 国道1号の下をくぐる旧街道

国道1号の下をくぐる旧街道 赤石坂

赤石坂 赤石坂1

赤石坂1 釜石坂

釜石坂 釜石坂1

釜石坂1 風越坂

風越坂 風越坂1

風越坂1 国道と合流する手前の階段

国道と合流する手前の階段

杉並木

杉並木 杉並木

杉並木 杉並木

杉並木 杉並木

杉並木 杉並木

杉並木 関所へつづく道筋の杉並木

関所へつづく道筋の杉並木 小田原城天守

小田原城天守 発掘現場

発掘現場 発掘現場

発掘現場 小田原城天守

小田原城天守 城内の河津さくら

城内の河津さくら 常盤木門

常盤木門 銅門

銅門 箱根口から見た東海道筋

箱根口から見た東海道筋 柳屋ベーカリー

柳屋ベーカリー 柳屋ベーカリー

柳屋ベーカリー

歩道橋上から見る松並木

歩道橋上から見る松並木 街道の松並木

街道の松並木 街道の松

街道の松 街道の松

街道の松 そなれの松(磯馴松)

そなれの松(磯馴松) 滄浪閣跡

滄浪閣跡 大磯こゆるぎ緑地

大磯こゆるぎ緑地