ご存知のようにここ大磯は明治政界の奥座敷と呼ばれるほど多くの名だたる政治家が本宅や別荘を建てて移り住んだ場所なのです。

そもそも大磯が注目されるきっかけとなるのは、明治18年(1885)に松本順が大磯海水浴場を開設したことに始まります。そして松本順の人脈から風光明媚な大磯に別荘を持つことがトレンドとなり、当時華族に列せられた旧公家や旧大名、財閥そして明治政府高級官僚の間に大磯に別荘を持つことが一つのステータスとなっていたようです。この明治18年を機に第一次の別荘建設時期が始まります。

その先駆けとして明治20年には第3代・9代の内閣総理大臣を務めた山県有朋が別荘「小淘庵 ( おゆるぎあん )」を建設、その後、林 董 ( 外務大臣、松本順実弟 )、 後藤象二郎 ( 逓信大臣、農商務大臣 )、浅野総一郎 ( 浅野財閥 )、大倉喜八郎 ( 大倉財閥 )、樺山資紀 ( 海軍大将、白洲正子の祖父 )、岩崎弥之助 ( 三菱財閥 2 代目 )、山内豊景 ( 旧土佐藩主家当主 )、徳川義禮 ( 旧尾張藩主家当主 )、ジョサイア・コンドル ( 建築家 ) といった錚々たる人物たちがここ大磯に別荘を建設していったのです。

さらに別荘建設ラッシュは明治27年から30年代にかけてつづきますが、この期間に明治の政界を彩った政治家たちの別荘建設が集中します。

伊藤博文:滄浪閣跡

伊藤博文:滄浪閣跡

ちなみに明治27年 陸奥宗光 ( 外務大臣 ) 、明治29年 伊藤博文:滄浪閣(初代、第5・7・10代内閣総理大臣)、原敬 ( 第19代内閣総理大臣 )、鍋島直弘 ( 旧佐賀藩主家当主 )、明治30年 大隈重信(第8・17代内閣総理大臣) 、明治31年 三井高棟 ( 三井財閥 ) の城山荘 、明治32年 西園寺公望(第12・14代内閣総理大臣)の隣荘(伊藤博文の滄浪閣の隣に建築されたことより「隣荘」)、尾上菊五郎 ( 歌舞伎役者 )、明治34年 古河市兵衛 ( 古河財閥 ) 、明治35年 加藤高明 ( 第24代内閣総理大臣 ) 、明治39年 三井守之助 ( 三井財閥 )、真田幸正 ( 旧松代藩主家当主 )とまさに当時の日本の政治、経済がここ大磯で決定されていたのではないかと思われるような様相を呈しています。

そして明治後期から大正以降になるとさらに別荘の数は増えていくのですが、以前に別荘を構えていた著名人の中には大磯から転出していく人たちも増えたといいます。その代りに転入する者は実業家を中心とした中産階級が目立ち始めるのがこの時期の特徴のようです。

別荘銀座と言っても過言ではない大磯も大正12年の大震災で多くの別荘が被害を受け、その数は半減したといいます。そして戦後は公職追放、財閥解体、財産税徴収により上流階級の別荘は売却され、それまでのような華やかさは失われていきます。…が戦後、あのワンマン宰相と謳われた吉田茂がここ大磯の邸宅に住んでいたことはあまりにも有名な話です。

そんな大磯をこよなく愛した一人の文化人がいます。それが島崎藤村です。

四季の移り変わりが楽しめ、温暖であること。そして簡素であるものの凝った造りの建物を求めて大磯にやってきた藤村は大磯市内で和菓子屋を経営する「新杵」所有の貸家に移り住んできたのが昭和16年のことです。

その家が東海道からおよそ90mほど奥まった場所に今でも当時の姿のままで残されています。ちょうど江戸時代の京口にあたる場所の手前50mほどのところにある大磯町消防団第三分団の建物の角の狭い路地を入っていくと、竹垣に囲まれた民家が現れます。

藤村邸の竹垣

藤村邸の竹垣

竹垣越しにちょうど季節に似合うようにたわわに実がついたミカンの木を見ることができました。邸への入口は可愛らしい門構えですが、門屋根にはなにやら草らしきものがびっしりと生えています。よく見ると「シダ」の種類ではないでしょうか。

藤村邸のミカンの木

藤村邸のミカンの木

藤村邸の門構え

藤村邸の門構え

門屋根の様子

門屋根の様子

鴨居の低い門をくぐり小さな庭へと入っていきます。その庭に面して四畳半程度の小さな部屋があり、茶室と見まがうほどのつつましやかな床の間が備えつけられています。実はこの部屋が藤村が執筆を行っていた書斎とのことです。

藤村邸1

藤村邸1

藤村邸2

藤村邸2

邸の管理者に聞くと、震災にも戦災にもそれほど大きな被害を受けていないとのこと。縁側に嵌められているガラス戸のガラスはなんと当時のもので、当時の製造技術のせいでしょうか、若干の「歪み」とガラス表面にはところどころ「窪み」すら窺うことができます。

見たところわずか三室しかない小さな家なのですが、あの文豪が住んだ家としてはあまりにも質素という印象です。この家からは相模湾の大海原も見えないし、おそらく浜に打ち寄せる波音も聞こえない。ちょうど邸の裏手にJR線路が走っているので、当時は機関車の汽笛と車輪の音が文筆の友だったのかもしれません。

それでは藤村邸をあとに東海道の旅をつづけることにしますが、東海道筋に戻る道筋はかつて伊藤博文が滄浪閣(別荘)から大磯駅へと通じる専用道路として使われていた「統監道(とうかんみち)」を辿ることにしました。

其の三へつづく

私本東海道五十三次道中記~大磯宿から二宮そして国府津~(其の一)

私本東海道五十三次道中記~大磯宿から二宮そして国府津~(其の三)

日本史 ブログランキングへ

日本史 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

神社・仏閣 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

お城・史跡 ブログランキングへ

そもそも大磯が注目されるきっかけとなるのは、明治18年(1885)に松本順が大磯海水浴場を開設したことに始まります。そして松本順の人脈から風光明媚な大磯に別荘を持つことがトレンドとなり、当時華族に列せられた旧公家や旧大名、財閥そして明治政府高級官僚の間に大磯に別荘を持つことが一つのステータスとなっていたようです。この明治18年を機に第一次の別荘建設時期が始まります。

その先駆けとして明治20年には第3代・9代の内閣総理大臣を務めた山県有朋が別荘「小淘庵 ( おゆるぎあん )」を建設、その後、林 董 ( 外務大臣、松本順実弟 )、 後藤象二郎 ( 逓信大臣、農商務大臣 )、浅野総一郎 ( 浅野財閥 )、大倉喜八郎 ( 大倉財閥 )、樺山資紀 ( 海軍大将、白洲正子の祖父 )、岩崎弥之助 ( 三菱財閥 2 代目 )、山内豊景 ( 旧土佐藩主家当主 )、徳川義禮 ( 旧尾張藩主家当主 )、ジョサイア・コンドル ( 建築家 ) といった錚々たる人物たちがここ大磯に別荘を建設していったのです。

さらに別荘建設ラッシュは明治27年から30年代にかけてつづきますが、この期間に明治の政界を彩った政治家たちの別荘建設が集中します。

伊藤博文:滄浪閣跡

伊藤博文:滄浪閣跡ちなみに明治27年 陸奥宗光 ( 外務大臣 ) 、明治29年 伊藤博文:滄浪閣(初代、第5・7・10代内閣総理大臣)、原敬 ( 第19代内閣総理大臣 )、鍋島直弘 ( 旧佐賀藩主家当主 )、明治30年 大隈重信(第8・17代内閣総理大臣) 、明治31年 三井高棟 ( 三井財閥 ) の城山荘 、明治32年 西園寺公望(第12・14代内閣総理大臣)の隣荘(伊藤博文の滄浪閣の隣に建築されたことより「隣荘」)、尾上菊五郎 ( 歌舞伎役者 )、明治34年 古河市兵衛 ( 古河財閥 ) 、明治35年 加藤高明 ( 第24代内閣総理大臣 ) 、明治39年 三井守之助 ( 三井財閥 )、真田幸正 ( 旧松代藩主家当主 )とまさに当時の日本の政治、経済がここ大磯で決定されていたのではないかと思われるような様相を呈しています。

そして明治後期から大正以降になるとさらに別荘の数は増えていくのですが、以前に別荘を構えていた著名人の中には大磯から転出していく人たちも増えたといいます。その代りに転入する者は実業家を中心とした中産階級が目立ち始めるのがこの時期の特徴のようです。

別荘銀座と言っても過言ではない大磯も大正12年の大震災で多くの別荘が被害を受け、その数は半減したといいます。そして戦後は公職追放、財閥解体、財産税徴収により上流階級の別荘は売却され、それまでのような華やかさは失われていきます。…が戦後、あのワンマン宰相と謳われた吉田茂がここ大磯の邸宅に住んでいたことはあまりにも有名な話です。

そんな大磯をこよなく愛した一人の文化人がいます。それが島崎藤村です。

四季の移り変わりが楽しめ、温暖であること。そして簡素であるものの凝った造りの建物を求めて大磯にやってきた藤村は大磯市内で和菓子屋を経営する「新杵」所有の貸家に移り住んできたのが昭和16年のことです。

その家が東海道からおよそ90mほど奥まった場所に今でも当時の姿のままで残されています。ちょうど江戸時代の京口にあたる場所の手前50mほどのところにある大磯町消防団第三分団の建物の角の狭い路地を入っていくと、竹垣に囲まれた民家が現れます。

藤村邸の竹垣

藤村邸の竹垣竹垣越しにちょうど季節に似合うようにたわわに実がついたミカンの木を見ることができました。邸への入口は可愛らしい門構えですが、門屋根にはなにやら草らしきものがびっしりと生えています。よく見ると「シダ」の種類ではないでしょうか。

藤村邸のミカンの木

藤村邸のミカンの木 藤村邸の門構え

藤村邸の門構え 門屋根の様子

門屋根の様子鴨居の低い門をくぐり小さな庭へと入っていきます。その庭に面して四畳半程度の小さな部屋があり、茶室と見まがうほどのつつましやかな床の間が備えつけられています。実はこの部屋が藤村が執筆を行っていた書斎とのことです。

藤村邸1

藤村邸1 藤村邸2

藤村邸2邸の管理者に聞くと、震災にも戦災にもそれほど大きな被害を受けていないとのこと。縁側に嵌められているガラス戸のガラスはなんと当時のもので、当時の製造技術のせいでしょうか、若干の「歪み」とガラス表面にはところどころ「窪み」すら窺うことができます。

見たところわずか三室しかない小さな家なのですが、あの文豪が住んだ家としてはあまりにも質素という印象です。この家からは相模湾の大海原も見えないし、おそらく浜に打ち寄せる波音も聞こえない。ちょうど邸の裏手にJR線路が走っているので、当時は機関車の汽笛と車輪の音が文筆の友だったのかもしれません。

それでは藤村邸をあとに東海道の旅をつづけることにしますが、東海道筋に戻る道筋はかつて伊藤博文が滄浪閣(別荘)から大磯駅へと通じる専用道路として使われていた「統監道(とうかんみち)」を辿ることにしました。

其の三へつづく

私本東海道五十三次道中記~大磯宿から二宮そして国府津~(其の一)

私本東海道五十三次道中記~大磯宿から二宮そして国府津~(其の三)

延台寺山門

延台寺山門 曽我堂

曽我堂 延台寺ご本堂

延台寺ご本堂 虎御前供養塔

虎御前供養塔 御霊石「虎御石」

御霊石「虎御石」 >小島本陣跡

>小島本陣跡 地福寺ご本堂

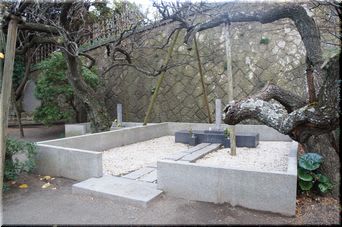

地福寺ご本堂 藤村の墓

藤村の墓 梅の古木と藤村の墓

梅の古木と藤村の墓 新杵

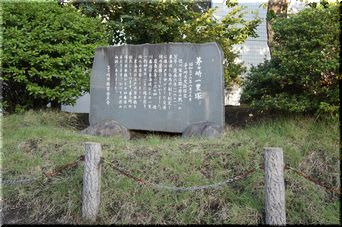

新杵 新島襄終焉の地碑

新島襄終焉の地碑 徳富蘇峰筆による碑

徳富蘇峰筆による碑

鴫立庵外観

鴫立庵外観 湘南発祥の地碑

湘南発祥の地碑 翠渓荘の黒門

翠渓荘の黒門 翠渓荘への道

翠渓荘への道 茅ヶ崎市内の松並木

茅ヶ崎市内の松並木 広重の南湖の左富士之景

広重の南湖の左富士之景 南湖の左富士

南湖の左富士 南湖の左富士

南湖の左富士 南湖の左富士碑

南湖の左富士碑 欄干の左富士レリーフ

欄干の左富士レリーフ 広重の平塚之景

広重の平塚之景 高麗山

高麗山

広重の大磯之景

広重の大磯之景 大磯の斜め松

大磯の斜め松 大磯の斜め松

大磯の斜め松 13番目の一里塚跡

13番目の一里塚跡 街道の松並木

街道の松並木 街道の松並木

街道の松並木 上正寺山門

上正寺山門 上正寺ご本堂

上正寺ご本堂 海前寺山門

海前寺山門 海前寺ご本堂

海前寺ご本堂 ピストン堀口の墓

ピストン堀口の墓 一里塚手前の松並木

一里塚手前の松並木 茅ヶ崎一里塚

茅ヶ崎一里塚 養命寺ご本堂

養命寺ご本堂 お堂の天井画

お堂の天井画 養命寺境内

養命寺境内 街道の和菓子屋「丸寿」

街道の和菓子屋「丸寿」 大庭城最中

大庭城最中 大山道標の祠

大山道標の祠 道標に鎮座するお不動様

道標に鎮座するお不動様 大山道の一の鳥居

大山道の一の鳥居 裏山の佇まい

裏山の佇まい 弁慶の首塚

弁慶の首塚 永勝寺石柱

永勝寺石柱 永勝寺山門

永勝寺山門 現在の小松屋さん

現在の小松屋さん 小松屋さんの墓域

小松屋さんの墓域 飯盛女の墓

飯盛女の墓 永勝寺ご本堂

永勝寺ご本堂 永勝寺太子堂

永勝寺太子堂 伝源義経首洗井戸」の標

伝源義経首洗井戸」の標 首洗井戸全景

首洗井戸全景 首洗井戸

首洗井戸 石碑

石碑 白旗神社鳥居

白旗神社鳥居 社殿へつづく石段

社殿へつづく石段 白旗神社境内

白旗神社境内 白旗神社社殿

白旗神社社殿 源義経公鎮霊碑

源義経公鎮霊碑

桔梗屋の店蔵

桔梗屋の店蔵 小松屋さんの店構え

小松屋さんの店構え 常光寺山門

常光寺山門 藤沢警察署創設百年碑

藤沢警察署創設百年碑 庚申供養塔

庚申供養塔 常光寺ご本堂

常光寺ご本堂 かやの大木

かやの大木 野口米次郎墓

野口米次郎墓 裏山へつづく細道

裏山へつづく細道 弁慶之首塚祠

弁慶之首塚祠 遊行寺総門

遊行寺総門 遊行寺坂

遊行寺坂

長生院・小栗堂

長生院・小栗堂 照手姫の墓

照手姫の墓 小栗判官と十勇士の墓

小栗判官と十勇士の墓 照手姫寄進の厄除地蔵尊

照手姫寄進の厄除地蔵尊 遊行寺ご本堂

遊行寺ご本堂 一遍上人像

一遍上人像 鐘楼堂

鐘楼堂 中雀門

中雀門 放生池

放生池 境内の大銀杏の木

境内の大銀杏の木 石門

石門 通称「いろは坂」

通称「いろは坂」 総門

総門 総門

総門 総門脇の榜示杭

総門脇の榜示杭 寺名の石柱

寺名の石柱 日本三大広小路跡

日本三大広小路跡 赤い欄干の遊行寺橋

赤い欄干の遊行寺橋 歩道脇の庚申塔

歩道脇の庚申塔 冨塚八幡宮鳥居

冨塚八幡宮鳥居 社殿へとつづく石段

社殿へとつづく石段 芭蕉句碑

芭蕉句碑 冨塚八幡宮拝殿

冨塚八幡宮拝殿 冨塚八幡宮本殿

冨塚八幡宮本殿 第六天宮

第六天宮 大坂一番坂

大坂一番坂 路傍に並ぶ庚申塔

路傍に並ぶ庚申塔 庚申塔

庚申塔 大阪二番坂

大阪二番坂 中央分離帯の緑

中央分離帯の緑 東海道 お軽勘平戸塚山中道行の場

東海道 お軽勘平戸塚山中道行の場 東海道 お軽勘平戸塚山中道行の場

東海道 お軽勘平戸塚山中道行の場 浅間神社石柱

浅間神社石柱 浅間神社鳥居

浅間神社鳥居 神社への参道

神社への参道 浅間神社社殿

浅間神社社殿 諏訪神社

諏訪神社 旧東海道松並木記念碑

旧東海道松並木記念碑 旧東海道松並木記念碑

旧東海道松並木記念碑 戸塚の大踏切

戸塚の大踏切 清源院の山門

清源院の山門 清源院本堂

清源院本堂 芭蕉句碑

芭蕉句碑 心中句碑

心中句碑 裏山へとつうじる石段

裏山へとつうじる石段 お万の方の火葬の地碑

お万の方の火葬の地碑 本陣跡碑

本陣跡碑 羽黒神社

羽黒神社 羽黒神社社殿

羽黒神社社殿 海蔵院銘板

海蔵院銘板 海蔵院の山門

海蔵院の山門 山門の龍の彫刻

山門の龍の彫刻 海蔵院の境内

海蔵院の境内 八坂神社の鳥居

八坂神社の鳥居 八坂神社社殿

八坂神社社殿