全幹法と大深度法は住民不在の法律だ!~

JR東海に、リニア工事で勝手に地上権を侵害できる手段を与えるもの

JR東海という一民間鉄道会社は、リニア新幹線建設費の自己負担、二段階方式(東京・名古屋間開業後名古屋・大 阪間着工)により、国土交通大臣から整備新幹線の事業認可を受けた(2011年5月)。これにより、工事は全国新 幹線整備法(全幹法)と、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(大深度法)の適用を受けて進められることに なる。

これまでの整備新幹線は、国が建設費の三分の二、地元自治体が三分の一を負担し、供用後の鉄道施設(軌道や駅舎 など)は鉄道建設・運輸施設整備機構が所有管理し、運営するJR会社は応分の賃貸料を機構に支払う方式である。一 社だけの利益ではなく、広く鉄道のネットワークを形成し、公的な機構が保有管理することで、広く国民の公共的利 益に寄与することが、本来の全幹法の趣旨である。ところが、このルールを全く無視する形で、新幹線網の形成に繋が らず、供用後の利益はすべてJR東海が享受するということになった。このため、あたかも一民間鉄道が自己資金を 投じて、本来国が進めるべき事業を肩代わりして計画・実施するかのように受け止められ、国会審議も閣議了解も素 通りしてし、そして、国や国民の監視の目にさらされずに、JR東海が専横的に計画の実施を進めようとしている。

工事が始まったらどうなるのか、全幹法の住民無視の条文(第12条)を紹介するとーーー 「新幹線鉄道の建設に関する調査、測量又は工事のためやむを得ない必要があるときは、他人の占有する土地に立入 り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置き場もしくは作業場として一時使用できる」(第1項) 「前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめ、当該土地の占有者にその旨を通知し なければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難な場合においては、この限りではない」(第2項) 「土地の占有者又は所有者は、正当な理由が無い限り、第1項の規定による立入り又は一時使用を拒み、または妨げ てはならない」(第7項)

大深度法はどうか、施行(2001年4月)以来10年以上経っているのに、改正されないままこの法律が存続して いることに驚く。これまでの適用例としては、神戸市の大容量送水管整備事業だけであるが、2例目として、練馬区か ら世田谷区まで16kmにわたって直径16mの大深度地下トンネル2本が掘られる東京外郭環状(外かん)道路事 業に対し、事業者のNEXCO(日本道路公団)東日本と東京都に対し、大規模大深度開発事業としては初めて、「事 業間調整が終わった」として、大深度法の適用が国交省から許可された(2014年3月)。このまま進めば、リニア の大深度工事が適用の3例目になるだろう。神戸の事業が、本線延長は12.8kmであるが、トンネルの口径は2. 8m、工費370億円と小規模事業であるのに対し、外かんは延長16km、トンエル口径16m(2本)、リニアは 東京都・川崎市だけで延長35km、トンネル直径15mと、事業規模・工費が桁外れに大きい事業である。それだけ に地下水や地上への影響は測り知れない。

大深度法第37条は、補償手続について、 「大深度地下は、通常、補償すべき損失が発生しないと考えられる。(事前補償なしで使用権設定)」 「ただし、補償すべき具体的な損失がある場合は、1年以内に事業者に請求できる」 「井戸等の既存物件に対しては事前補償」 と規定する。1年以上経って地盤、家屋等に損失が発生した場合は、国家賠償法で賠償を請求することになる。また、 大深度地下使用の認可権者として、大深度法第11条には、以下の規定がある。 「(1)国土交通大臣~1複数の都道府県にわたる広域的な事業、2国又は都道府県が事業者となる事業

(2)都道府県知事~上記以外の場合」 神戸の送水管整備の事業者は兵庫県(神戸市)であり、東京外環道路は国と東京都が事業者である。では、リニアは

というと、言うまでもなく、リニア新幹線建設の事業者はJR東海という民間企業である。1、2には該当しない。と 解釈すれば、大深度地下使用の使用認可権者は都道府県知事であることになる。おかしいではないか。このほかに、鉄 道事業法や土地収用法などが事業者が建設を円滑に進められるよう味方につく。大深度トンネル上の住民は、「地上権 は上下に及ぶ」(民法207条)や「住居不法侵入罪」(刑法130条)も使えない極めて不利な状況に置かれるのだ。

「リニア中央新幹線の法律問題~リニア訴訟を展望する」

不当だが不法・違法ではないという法廷闘争の壁(立川市で講演会) 6月7日(土)午後1時から、立川市のたましんRISURUホールで、リニア・市民ネット主催の講演と鼎

談イベント「リニア中央新幹線の法律問題~リニア訴訟を展望する」が行われ、約70人が参加した。 第1部は、元法政大学教授、現日本景観学会会長で公共事業の訴訟に詳しい五十嵐

敬喜弁護士と、圏央道訴訟弁護団の関島保雄さんの講演が行われた。 五十嵐弁護士は、公共事業に対する行政訴訟は、

住民側の「不当で違法」という主張が通らず、「不 当」と「違法」がイコールではないというという判 決がほとんどで、法廷闘争には大きな壁があると 述べた。しかし、その壁を突き崩す判決が最近相次

(五十嵐弁護士) いでいるとして、環境権や景観権の保護の立場で、瀬戸内海・鞆の浦の架橋

や埋め立て差し止め判決(2009年10月1日広島地裁)、自衛隊機の夜間飛行を差し止めた横浜地裁判決 (今年5月22日)、そして、住民の訴えを受け止め、重大事故の可能性がある関西電力大飯原発の再稼動は差 し止めるのが適当とした福井地裁判決(今年5月25日)などを挙げ、広く国民が共感できる行政訴訟につい ては常識に適う姿勢を裁判所もとるようになったと説明した。また、五十嵐弁護士は、多くの環境訴訟や住民 訴訟にかかわった経験から、リニアについて沿線住民グループが合宿でもして、行政訴訟についてしっかりと 知識を集積し、沿線全体で一つの問題に絞って訴訟を提起するのか、それとも各地域の個別な問題で裁判を起 こすのかについて考えてもらいたいと助言した。

JR東海に、リニア工事で勝手に地上権を侵害できる手段を与えるもの

JR東海という一民間鉄道会社は、リニア新幹線建設費の自己負担、二段階方式(東京・名古屋間開業後名古屋・大 阪間着工)により、国土交通大臣から整備新幹線の事業認可を受けた(2011年5月)。これにより、工事は全国新 幹線整備法(全幹法)と、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(大深度法)の適用を受けて進められることに なる。

これまでの整備新幹線は、国が建設費の三分の二、地元自治体が三分の一を負担し、供用後の鉄道施設(軌道や駅舎 など)は鉄道建設・運輸施設整備機構が所有管理し、運営するJR会社は応分の賃貸料を機構に支払う方式である。一 社だけの利益ではなく、広く鉄道のネットワークを形成し、公的な機構が保有管理することで、広く国民の公共的利 益に寄与することが、本来の全幹法の趣旨である。ところが、このルールを全く無視する形で、新幹線網の形成に繋が らず、供用後の利益はすべてJR東海が享受するということになった。このため、あたかも一民間鉄道が自己資金を 投じて、本来国が進めるべき事業を肩代わりして計画・実施するかのように受け止められ、国会審議も閣議了解も素 通りしてし、そして、国や国民の監視の目にさらされずに、JR東海が専横的に計画の実施を進めようとしている。

工事が始まったらどうなるのか、全幹法の住民無視の条文(第12条)を紹介するとーーー 「新幹線鉄道の建設に関する調査、測量又は工事のためやむを得ない必要があるときは、他人の占有する土地に立入 り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置き場もしくは作業場として一時使用できる」(第1項) 「前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめ、当該土地の占有者にその旨を通知し なければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難な場合においては、この限りではない」(第2項) 「土地の占有者又は所有者は、正当な理由が無い限り、第1項の規定による立入り又は一時使用を拒み、または妨げ てはならない」(第7項)

大深度法はどうか、施行(2001年4月)以来10年以上経っているのに、改正されないままこの法律が存続して いることに驚く。これまでの適用例としては、神戸市の大容量送水管整備事業だけであるが、2例目として、練馬区か ら世田谷区まで16kmにわたって直径16mの大深度地下トンネル2本が掘られる東京外郭環状(外かん)道路事 業に対し、事業者のNEXCO(日本道路公団)東日本と東京都に対し、大規模大深度開発事業としては初めて、「事 業間調整が終わった」として、大深度法の適用が国交省から許可された(2014年3月)。このまま進めば、リニア の大深度工事が適用の3例目になるだろう。神戸の事業が、本線延長は12.8kmであるが、トンネルの口径は2. 8m、工費370億円と小規模事業であるのに対し、外かんは延長16km、トンエル口径16m(2本)、リニアは 東京都・川崎市だけで延長35km、トンネル直径15mと、事業規模・工費が桁外れに大きい事業である。それだけ に地下水や地上への影響は測り知れない。

大深度法第37条は、補償手続について、 「大深度地下は、通常、補償すべき損失が発生しないと考えられる。(事前補償なしで使用権設定)」 「ただし、補償すべき具体的な損失がある場合は、1年以内に事業者に請求できる」 「井戸等の既存物件に対しては事前補償」 と規定する。1年以上経って地盤、家屋等に損失が発生した場合は、国家賠償法で賠償を請求することになる。また、 大深度地下使用の認可権者として、大深度法第11条には、以下の規定がある。 「(1)国土交通大臣~1複数の都道府県にわたる広域的な事業、2国又は都道府県が事業者となる事業

(2)都道府県知事~上記以外の場合」 神戸の送水管整備の事業者は兵庫県(神戸市)であり、東京外環道路は国と東京都が事業者である。では、リニアは

というと、言うまでもなく、リニア新幹線建設の事業者はJR東海という民間企業である。1、2には該当しない。と 解釈すれば、大深度地下使用の使用認可権者は都道府県知事であることになる。おかしいではないか。このほかに、鉄 道事業法や土地収用法などが事業者が建設を円滑に進められるよう味方につく。大深度トンネル上の住民は、「地上権 は上下に及ぶ」(民法207条)や「住居不法侵入罪」(刑法130条)も使えない極めて不利な状況に置かれるのだ。

「リニア中央新幹線の法律問題~リニア訴訟を展望する」

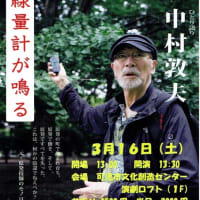

不当だが不法・違法ではないという法廷闘争の壁(立川市で講演会) 6月7日(土)午後1時から、立川市のたましんRISURUホールで、リニア・市民ネット主催の講演と鼎

談イベント「リニア中央新幹線の法律問題~リニア訴訟を展望する」が行われ、約70人が参加した。 第1部は、元法政大学教授、現日本景観学会会長で公共事業の訴訟に詳しい五十嵐

敬喜弁護士と、圏央道訴訟弁護団の関島保雄さんの講演が行われた。 五十嵐弁護士は、公共事業に対する行政訴訟は、

住民側の「不当で違法」という主張が通らず、「不 当」と「違法」がイコールではないというという判 決がほとんどで、法廷闘争には大きな壁があると 述べた。しかし、その壁を突き崩す判決が最近相次

(五十嵐弁護士) いでいるとして、環境権や景観権の保護の立場で、瀬戸内海・鞆の浦の架橋

や埋め立て差し止め判決(2009年10月1日広島地裁)、自衛隊機の夜間飛行を差し止めた横浜地裁判決 (今年5月22日)、そして、住民の訴えを受け止め、重大事故の可能性がある関西電力大飯原発の再稼動は差 し止めるのが適当とした福井地裁判決(今年5月25日)などを挙げ、広く国民が共感できる行政訴訟につい ては常識に適う姿勢を裁判所もとるようになったと説明した。また、五十嵐弁護士は、多くの環境訴訟や住民 訴訟にかかわった経験から、リニアについて沿線住民グループが合宿でもして、行政訴訟についてしっかりと 知識を集積し、沿線全体で一つの問題に絞って訴訟を提起するのか、それとも各地域の個別な問題で裁判を起 こすのかについて考えてもらいたいと助言した。