その6です。

デビューの1962年から年ごとにビートルズの歴史とリンゴさんのドラミングを追っかけておりますが、今回は1967年にスポットを当てていこうと思います。

が、その前に66年にアルバム『Revolver』を発表したザ・ビートルズについて。

年に2枚のアルバムとシングル数枚を発表する契約だったのだが、この年にはついに追いつかなくなってしまいました。

それは、若き天才4人のアイデアが枯れてきたという事などでは決してなく、技術の進歩とともに実験的作業が増えていき、1曲を作り上げるのにかつてのように数時間で済む話ではなくなってしまったからである。

そのため66年の年末には、ベストアルバム『A Collection of Beatles Oldies(邦盤:オールディーズ)』を発表する。このアルバムはCD化されていないようですね。

そして、いよいよ年も明けて67年。

ライブ活動をやめてレコーディングに集中するという、いわゆるビートルズ後期の活動が始まった年と言えるでしょう。(この後期の時期についてはいろいろな議論があるのでまた別途述べたいと思います)

この年は、アルバムのコンセプトをいくつか持ったまま同時進行していくという離れ業を行っていきます。

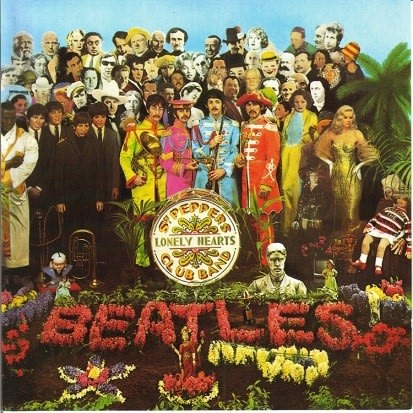

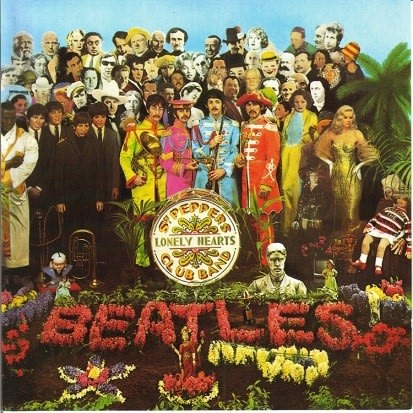

66年から引き続いての『Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band』を制作しながら、4月に『Magical Mystery Tour』を開始した。するとすぐ5月には『Yellow Submarine』も制作開始するというとんでもない忙しさ。毎日スタジオでのレコーディングが繰り返されます。

『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』は架空のバンドのライブというコンセプトアルバムで、『マジカル・ミステリー・ツアー』はビートルズがバス旅行するという映画でのアルバム。

『イエロー・サブマリン』はアニメ映画の挿入曲というような塩梅でした。

次々とやってくる注文にアイデアは枯渇しないのかと思ってしまいますが、そこはやっぱり音楽の神様の申し子4人組です。結局は契約をきちんとこなして、6月に『サージェント・・』、11月には『マジカル・・』を発表します。

そしてそのクオリティは皆さんご存知の通りなんですから、やはり凄いとしか言えませんね。

さあ、ここでのリンゴさんのプレイはどうだろう。

遡って、66年の『Revolver』のレコーディング中に、シングル盤として「Rain(レイン)」を録音します。これは「ペイパーバック・ライター」のカップリング曲としてなのですが、このドラミングがご本人も自画自賛するいい出来となりました。

確かに小節またぎの難解なフィルインなど、今までと違うアグレッシブなプレイはファンとしても聞き応えバッチリで心地いい。しかも、この曲はドラムトラックを遅回ししてジョンの歌入れをしたというのだから驚きです。ということは逆にレコーディング時はもっと素早くキレのいいプレイをしていたはずで、いかに当時のリンゴさんがノリノリだったかがわかります。

そんな絶好調のリンゴさんが臨んだ『サージェント・・』でのアルバムでのドラミングです。

アルバムタイトルナンバーの「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」での、ゆったりと重たいサウンドは、落ち着いた大人のロックな気分。余分なことは一切やらず、もはや貫禄すら感じさせるという27歳のリンゴさん。

そしてそのまま続くリンゴさんの歌う名曲、「ウィズ・ア・リトル・ヘルプ・フロム・マイ・フレンズ」では、とことん心地よいごく軽いシャッフル曲。普通に8ビートを刻んでいながら軽く跳ねるのは、リンゴさんの得意技。この曲、歌い出しのハットの刻みでのっけから跳ねを感じさせ、BDのドンパンドッドパンで軽~くシャッフルに持って行ってます。オレ好きだな~。

続く「ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズ」では、ジョンの難解な曲によくも堪えたもんだと、変な老婆心すら起きるほど。イントロからトップシンバルのみで耐え忍び、サビで一気にリズムを引っ張る。男だなあ。

4曲目の「ゲッティング・ベター」のリズムの要はなんと言ってもハットですよね。オープンのタイミングが、これしかないってところにしちゃうリンゴさん。でも、最初はポールはドラムが気に入らなかったようですね。結局は録り直ししなくて済んだようですが、リンゴさんも胃が痛くなったんじゃないんでしょうか。

アルバム最後の「ア・デイ・イン・ザ・ライフ」に至っては、壮大な実験曲であり、オーケストラ以外にもビートルズの友人たちを巻き込んでの録音となったようです。

「アンソロジー2」でも完成前のテイクを聴けますが、面白がって作り上げている感じがすごい。リンゴさんも嬉々として、或いは戦々恐々としてドラムセットに向かったんだろうなと想像します。

『サージェント』でのドラムプレイは、基本として重たい8ビートであり、曲の構成によって足すのではなく引く・抜くという後期のスタイルが確立されていく時代だった気がします。

これは同時進行の『マジカル・・』にも言えて、レコーディング技術の進歩で、楽器以外にも「音」でありさえすればなんでも曲に取り込むことが可能になった分、ドラムセットの使い方を試行錯誤していった時代なのだろうと思います。

このアルバムは、67年の4月から制作開始して約半年後の11月に完成しています。繰り返しますが同時進行だからね、ゴイス。

タイトル曲の「マジカル・ミステリー・ツアー」も、例によってバスの音を挿入したり、ブラスセクションを入れたりと遊び心いっぱいのポップな曲ですが、ドラミングはスピード感あふれてキレのいい8ビートです。途中曲調も6/8に変わったり相当難しかったと思いますが、素晴らしい出来栄えとなっています。

個人的に3曲目のインスト曲「フライング」も大好きです。リンゴの軽~い8ビートが優しくて、これまた軽くて優しいポールのベースにマッチしています。まさにフライング。飛びます飛びます。

ポールの軽快なポップス曲も魅力的なアルバムで、「ハロー・グッドバイ」でのタムやスネア中心のフィルインも、コピーして楽しいですし、「ペニー・レイン」はポップな曲調にクラシック系の楽器を組み合わせてアイデアいっぱいに仕上がっています。リンゴさんは淡々と脇役に徹していますね。

最後の「愛こそはすべて」はもうお祭り騒ぎ。世界へのTV中継とレコーディングをコラボするなんて、当時も今も誰もやりません。

いずれにせよ、遊び心いっぱい。面白半分というか面白全部。リンゴさんも充実していたのでしょうね。

リズムというものに関し、ドラムセットという枠に全くはまらない自由な発想のリンゴさん。50数年経った今聴いても新しいと感じます。

我々も、ドラマーとして「ドラムセット」という枠に自ら押しはめてしまいがちな、ステレオタイプな考えをビートルズのサウンドを通じて払拭できるんじゃないかと感じました。

デビューの1962年から年ごとにビートルズの歴史とリンゴさんのドラミングを追っかけておりますが、今回は1967年にスポットを当てていこうと思います。

が、その前に66年にアルバム『Revolver』を発表したザ・ビートルズについて。

年に2枚のアルバムとシングル数枚を発表する契約だったのだが、この年にはついに追いつかなくなってしまいました。

それは、若き天才4人のアイデアが枯れてきたという事などでは決してなく、技術の進歩とともに実験的作業が増えていき、1曲を作り上げるのにかつてのように数時間で済む話ではなくなってしまったからである。

そのため66年の年末には、ベストアルバム『A Collection of Beatles Oldies(邦盤:オールディーズ)』を発表する。このアルバムはCD化されていないようですね。

そして、いよいよ年も明けて67年。

ライブ活動をやめてレコーディングに集中するという、いわゆるビートルズ後期の活動が始まった年と言えるでしょう。(この後期の時期についてはいろいろな議論があるのでまた別途述べたいと思います)

この年は、アルバムのコンセプトをいくつか持ったまま同時進行していくという離れ業を行っていきます。

66年から引き続いての『Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band』を制作しながら、4月に『Magical Mystery Tour』を開始した。するとすぐ5月には『Yellow Submarine』も制作開始するというとんでもない忙しさ。毎日スタジオでのレコーディングが繰り返されます。

『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』は架空のバンドのライブというコンセプトアルバムで、『マジカル・ミステリー・ツアー』はビートルズがバス旅行するという映画でのアルバム。

『イエロー・サブマリン』はアニメ映画の挿入曲というような塩梅でした。

次々とやってくる注文にアイデアは枯渇しないのかと思ってしまいますが、そこはやっぱり音楽の神様の申し子4人組です。結局は契約をきちんとこなして、6月に『サージェント・・』、11月には『マジカル・・』を発表します。

そしてそのクオリティは皆さんご存知の通りなんですから、やはり凄いとしか言えませんね。

さあ、ここでのリンゴさんのプレイはどうだろう。

遡って、66年の『Revolver』のレコーディング中に、シングル盤として「Rain(レイン)」を録音します。これは「ペイパーバック・ライター」のカップリング曲としてなのですが、このドラミングがご本人も自画自賛するいい出来となりました。

確かに小節またぎの難解なフィルインなど、今までと違うアグレッシブなプレイはファンとしても聞き応えバッチリで心地いい。しかも、この曲はドラムトラックを遅回ししてジョンの歌入れをしたというのだから驚きです。ということは逆にレコーディング時はもっと素早くキレのいいプレイをしていたはずで、いかに当時のリンゴさんがノリノリだったかがわかります。

そんな絶好調のリンゴさんが臨んだ『サージェント・・』でのアルバムでのドラミングです。

アルバムタイトルナンバーの「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」での、ゆったりと重たいサウンドは、落ち着いた大人のロックな気分。余分なことは一切やらず、もはや貫禄すら感じさせるという27歳のリンゴさん。

そしてそのまま続くリンゴさんの歌う名曲、「ウィズ・ア・リトル・ヘルプ・フロム・マイ・フレンズ」では、とことん心地よいごく軽いシャッフル曲。普通に8ビートを刻んでいながら軽く跳ねるのは、リンゴさんの得意技。この曲、歌い出しのハットの刻みでのっけから跳ねを感じさせ、BDのドンパンドッドパンで軽~くシャッフルに持って行ってます。オレ好きだな~。

続く「ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズ」では、ジョンの難解な曲によくも堪えたもんだと、変な老婆心すら起きるほど。イントロからトップシンバルのみで耐え忍び、サビで一気にリズムを引っ張る。男だなあ。

4曲目の「ゲッティング・ベター」のリズムの要はなんと言ってもハットですよね。オープンのタイミングが、これしかないってところにしちゃうリンゴさん。でも、最初はポールはドラムが気に入らなかったようですね。結局は録り直ししなくて済んだようですが、リンゴさんも胃が痛くなったんじゃないんでしょうか。

アルバム最後の「ア・デイ・イン・ザ・ライフ」に至っては、壮大な実験曲であり、オーケストラ以外にもビートルズの友人たちを巻き込んでの録音となったようです。

「アンソロジー2」でも完成前のテイクを聴けますが、面白がって作り上げている感じがすごい。リンゴさんも嬉々として、或いは戦々恐々としてドラムセットに向かったんだろうなと想像します。

『サージェント』でのドラムプレイは、基本として重たい8ビートであり、曲の構成によって足すのではなく引く・抜くという後期のスタイルが確立されていく時代だった気がします。

これは同時進行の『マジカル・・』にも言えて、レコーディング技術の進歩で、楽器以外にも「音」でありさえすればなんでも曲に取り込むことが可能になった分、ドラムセットの使い方を試行錯誤していった時代なのだろうと思います。

このアルバムは、67年の4月から制作開始して約半年後の11月に完成しています。繰り返しますが同時進行だからね、ゴイス。

タイトル曲の「マジカル・ミステリー・ツアー」も、例によってバスの音を挿入したり、ブラスセクションを入れたりと遊び心いっぱいのポップな曲ですが、ドラミングはスピード感あふれてキレのいい8ビートです。途中曲調も6/8に変わったり相当難しかったと思いますが、素晴らしい出来栄えとなっています。

個人的に3曲目のインスト曲「フライング」も大好きです。リンゴの軽~い8ビートが優しくて、これまた軽くて優しいポールのベースにマッチしています。まさにフライング。飛びます飛びます。

ポールの軽快なポップス曲も魅力的なアルバムで、「ハロー・グッドバイ」でのタムやスネア中心のフィルインも、コピーして楽しいですし、「ペニー・レイン」はポップな曲調にクラシック系の楽器を組み合わせてアイデアいっぱいに仕上がっています。リンゴさんは淡々と脇役に徹していますね。

最後の「愛こそはすべて」はもうお祭り騒ぎ。世界へのTV中継とレコーディングをコラボするなんて、当時も今も誰もやりません。

いずれにせよ、遊び心いっぱい。面白半分というか面白全部。リンゴさんも充実していたのでしょうね。

リズムというものに関し、ドラムセットという枠に全くはまらない自由な発想のリンゴさん。50数年経った今聴いても新しいと感じます。

我々も、ドラマーとして「ドラムセット」という枠に自ら押しはめてしまいがちな、ステレオタイプな考えをビートルズのサウンドを通じて払拭できるんじゃないかと感じました。

収録曲は殆どヒット曲ですが、シングルヒットしていないバッドボーイは「隠し玉」で、ビートルズを楽しむならヒットソングだけ聴いてちゃつまんないよってメッセージだった気がします。おかげでドップリビートルズフリークになっちゃいました。

hey 3の飽くなき追求には脱帽です。録音スピードを変えて出来上がった曲をコピーするのってリンゴ本人がやっても大変な作業に違いないと思います。そもそもボクらは無茶しているんじゃぁないか、とさえ思えてきます。でもやり出すと面白くて仕方ない。一曲一曲がどんなテンポ感、ビート感、雰囲気なのかを注視(注聴)しながらボクらなりに料理していきましょうね

レコード「オールディーズ」は自分は持っていなくて、聞いたこともないんだ。

赤盤、青盤はカセットに録音して聞いていたけど。

自分がちゃんと聞き出したのはだいぶあとで、CD化されてから揃えたので、「オールディーズ」は対象外になっちゃった。

でも、アルバムジャケットも「オールディーズ」っていうネーミングも超かっこいい。当時はオールディーズでもないはずだけどね。

ジョンのソロアルバム「ロックンロール」も単純明快で、超かっちょいいネーミングでしたね。シンプルイズベストかな。

お互い、シンプルに頑張りましょう!