今、ダボスで開催されている世界経済フォーラムの広報をチェックしていて、1月11日に、Global Risks Report 2023(グローバルリスク報告書2023年版)を刊行したことを知った。

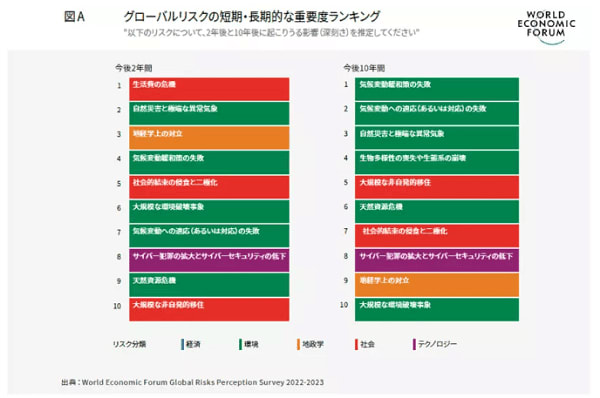

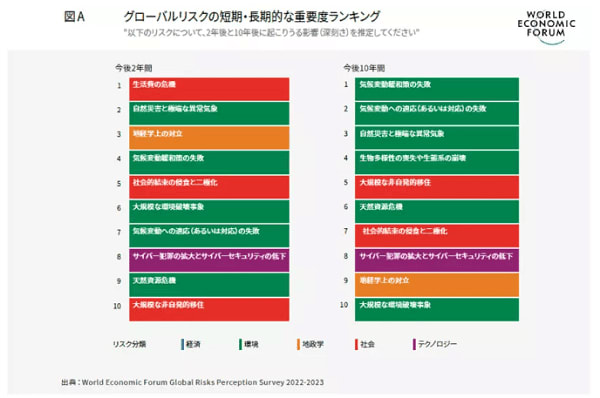

同報告書は、現在の経済的・社会的・環境的・技術的緊張から生じる主要なリスクを分析し、今後2年と今後10年のリスクを予測しており、次表の通りである。

今後10年間の深刻なグローバルリスク上位10位を列記すると、

1位:気候変動緩和策の失敗

2位:気候変動への適応(あるいは対応)の失敗

3位:自然災害と極端な異常気象

4位:生物多様性の喪失や生態系の崩壊

5位:大規模な非自発的移住

6位:天然資源危機

7位:社会的結束の侵食と二極化

8位:サイバー犯罪の拡大とサイバーセキュリティの低下

9位:地経学上の対立

10位:大規模な環境破壊事象

同報告の趣旨を纏めると、

短期・長期的なリスク:短期の上位リスクは生活費の危機で、長期の上位リスクは気候変動関連である。特に生物多様性の喪失は今後10年間で最も急速に悪化するグローバルリスクの一つとみられている

地経学上の対立が及ぼす影響:地経学上の対立と自国優先姿勢は今後、経済的制約を強め、短期リスクと長期リスクを悪化させると考えられる。エネルギーおよび食料の供給危機は、今後2年間続く可能性が高い。こうしたリスクは、特に気候変動・生物多様性・人的資本への投資など、長期リスクに立ち向かう取り組みを弱体化させるとともに、社会の一体性に損失を与えている。最終的には、地経学を武器とするリスクに留まらず、再軍事化リスクにもつながり、新興技術が利用され悪意あるプレイヤーが台頭する可能性がある

報告書は、各国政府は今後数年間、社会・環境・安全保障面で問題を抱え、厳しいトレードオフと向き合うようになるとし、各国が「短・長期的な視点の均衡を保ちながら、連携的かつ断固とした行動を起こす」ことの重要性を強調している。

なお、参考に列記すると、2022年版の「今後10年間の深刻なグローバルリスク」上位5位は、気候変動への適応(あるいは対応)の失敗、異常気象、生物多様性の喪失、社会的結束の侵食、生活破綻(生活苦)であり、2021年版の上位5位は、大量破壊兵器、国家の崩壊、生物多様性の喪失、技術の進歩の阻害、天然資源危機。であったが、ほぼ傾向は似ていてそれ程異動はない。イアン・ブレマーのユーラシアグループの単年度毎の世界10大リスクとは違った長期的な視点からのリスク予測で、非常に面白い。

ウクライナ戦争下にあるにも関わらず、原爆危機や第3次世界大戦の勃発については、一顧だにもしていないのが興味深い。

人口爆発危機の心配はないのであろうか。

ところで、私が、このGlobal Risks Report 2023を知ったのは、ダボス会議の前に、レポートされたThe global economy is under pressure — but how bad is it? Two experts share insightsの記事からで、

2023年の経済については、

COVID-19 パンデミック後の「ニューノーマル」への復帰は、ウクライナでの戦争の勃発によって急速に中断され、食料とエネルギーに新たな一連の危機をもたらした。2023 年が始まると、世界は一連のリスクに直面、 インフレ、生活費の危機、貿易戦争、新興国市場からの資本流出、広範な社会不安、地政学的対立、核戦争の亡霊など、「古い」リスクの復活を目の当りにし、 これらは、持続不可能なレベルの債務、低成長の新時代、世界的な投資の低迷と脱グローバル化、数十年にわたる進歩の後の人間開発の低下、急速で制約のない開発、デュアルユース(民間および軍事)技術、および気候変動の影響の増大する圧力などのグローバルなリスク環境における比較的新しい展開によって増幅されている。 これらが一体となって、ユニークで不確実で激動の 10 年を形作るために収束している。と言う。

このことからも分かるように、この報告で注目すべきは、この傾向を表象したポリクライシス("polycrisis.")という概念で、「複合的な影響を持つ関連したグローバルリスクのクラスターで、全体の影響が個々のリスクの総和を上回」)ものと言う認識である。

二人の経済学者のうちLandry Signéは、

「今日のポリクライシスは、世界経済が直面している課題が、世界の政治経済、国際安全保障、世界の健康、教育、エネルギーなど、すべての世界のシステムと深く結びついていることを意味する。 世界がパンデミックから回復するにつれて、ウクライナでの戦争によるエネルギー危機は、インフレ、気候変動、大規模な移住、不平等に加えて、新たな複雑性を引き起こした。 今日のポリクライシスには、共通の要因、ドミノ効果、同時に相互作用する悪循環を含むシステム間の関係が含まれており、脆弱性を悪化させ続けている。と述べている。

個々のポリティカルリスクやエコノミックリスクに対処するのではなくて、ポリクライシスにチャレンジして新境地を開拓せよと言うことであろう。

「世界は、第一次世界大戦後、1970 年代のオイル ショック、2008 年の金融危機など、以前にも相互に関連した危機を経験してきたが、第 4 次産業革命によって加速された相互関連性を考えると、現在の状況は独特である。 今後、世界は対話、複数の利害関係者の協力、多国間主義など、過去にうまくいったことを活用する必要がある。 そのためには、説明責任があり機敏なリーダーシップが不可欠である。歴史はまた、デジタル技術が破壊的である可能性があることを示しているが、不確実性を減らし、複雑な関係を視覚化するための強力なツールにもなり得る。と言うのだが、古くて新しいポリクライシスにどの様に挑戦するのか、難しい問題である。

同報告書は、現在の経済的・社会的・環境的・技術的緊張から生じる主要なリスクを分析し、今後2年と今後10年のリスクを予測しており、次表の通りである。

今後10年間の深刻なグローバルリスク上位10位を列記すると、

1位:気候変動緩和策の失敗

2位:気候変動への適応(あるいは対応)の失敗

3位:自然災害と極端な異常気象

4位:生物多様性の喪失や生態系の崩壊

5位:大規模な非自発的移住

6位:天然資源危機

7位:社会的結束の侵食と二極化

8位:サイバー犯罪の拡大とサイバーセキュリティの低下

9位:地経学上の対立

10位:大規模な環境破壊事象

同報告の趣旨を纏めると、

短期・長期的なリスク:短期の上位リスクは生活費の危機で、長期の上位リスクは気候変動関連である。特に生物多様性の喪失は今後10年間で最も急速に悪化するグローバルリスクの一つとみられている

地経学上の対立が及ぼす影響:地経学上の対立と自国優先姿勢は今後、経済的制約を強め、短期リスクと長期リスクを悪化させると考えられる。エネルギーおよび食料の供給危機は、今後2年間続く可能性が高い。こうしたリスクは、特に気候変動・生物多様性・人的資本への投資など、長期リスクに立ち向かう取り組みを弱体化させるとともに、社会の一体性に損失を与えている。最終的には、地経学を武器とするリスクに留まらず、再軍事化リスクにもつながり、新興技術が利用され悪意あるプレイヤーが台頭する可能性がある

報告書は、各国政府は今後数年間、社会・環境・安全保障面で問題を抱え、厳しいトレードオフと向き合うようになるとし、各国が「短・長期的な視点の均衡を保ちながら、連携的かつ断固とした行動を起こす」ことの重要性を強調している。

なお、参考に列記すると、2022年版の「今後10年間の深刻なグローバルリスク」上位5位は、気候変動への適応(あるいは対応)の失敗、異常気象、生物多様性の喪失、社会的結束の侵食、生活破綻(生活苦)であり、2021年版の上位5位は、大量破壊兵器、国家の崩壊、生物多様性の喪失、技術の進歩の阻害、天然資源危機。であったが、ほぼ傾向は似ていてそれ程異動はない。イアン・ブレマーのユーラシアグループの単年度毎の世界10大リスクとは違った長期的な視点からのリスク予測で、非常に面白い。

ウクライナ戦争下にあるにも関わらず、原爆危機や第3次世界大戦の勃発については、一顧だにもしていないのが興味深い。

人口爆発危機の心配はないのであろうか。

ところで、私が、このGlobal Risks Report 2023を知ったのは、ダボス会議の前に、レポートされたThe global economy is under pressure — but how bad is it? Two experts share insightsの記事からで、

2023年の経済については、

COVID-19 パンデミック後の「ニューノーマル」への復帰は、ウクライナでの戦争の勃発によって急速に中断され、食料とエネルギーに新たな一連の危機をもたらした。2023 年が始まると、世界は一連のリスクに直面、 インフレ、生活費の危機、貿易戦争、新興国市場からの資本流出、広範な社会不安、地政学的対立、核戦争の亡霊など、「古い」リスクの復活を目の当りにし、 これらは、持続不可能なレベルの債務、低成長の新時代、世界的な投資の低迷と脱グローバル化、数十年にわたる進歩の後の人間開発の低下、急速で制約のない開発、デュアルユース(民間および軍事)技術、および気候変動の影響の増大する圧力などのグローバルなリスク環境における比較的新しい展開によって増幅されている。 これらが一体となって、ユニークで不確実で激動の 10 年を形作るために収束している。と言う。

このことからも分かるように、この報告で注目すべきは、この傾向を表象したポリクライシス("polycrisis.")という概念で、「複合的な影響を持つ関連したグローバルリスクのクラスターで、全体の影響が個々のリスクの総和を上回」)ものと言う認識である。

二人の経済学者のうちLandry Signéは、

「今日のポリクライシスは、世界経済が直面している課題が、世界の政治経済、国際安全保障、世界の健康、教育、エネルギーなど、すべての世界のシステムと深く結びついていることを意味する。 世界がパンデミックから回復するにつれて、ウクライナでの戦争によるエネルギー危機は、インフレ、気候変動、大規模な移住、不平等に加えて、新たな複雑性を引き起こした。 今日のポリクライシスには、共通の要因、ドミノ効果、同時に相互作用する悪循環を含むシステム間の関係が含まれており、脆弱性を悪化させ続けている。と述べている。

個々のポリティカルリスクやエコノミックリスクに対処するのではなくて、ポリクライシスにチャレンジして新境地を開拓せよと言うことであろう。

「世界は、第一次世界大戦後、1970 年代のオイル ショック、2008 年の金融危機など、以前にも相互に関連した危機を経験してきたが、第 4 次産業革命によって加速された相互関連性を考えると、現在の状況は独特である。 今後、世界は対話、複数の利害関係者の協力、多国間主義など、過去にうまくいったことを活用する必要がある。 そのためには、説明責任があり機敏なリーダーシップが不可欠である。歴史はまた、デジタル技術が破壊的である可能性があることを示しているが、不確実性を減らし、複雑な関係を視覚化するための強力なツールにもなり得る。と言うのだが、古くて新しいポリクライシスにどの様に挑戦するのか、難しい問題である。