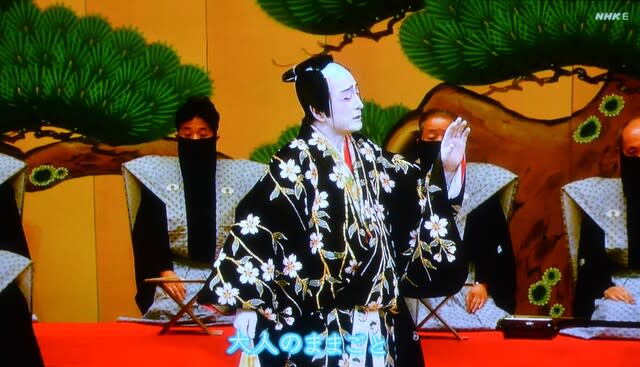

コロナで劇場へ行くのを避けているので、NHKで、京都南座の顔見世興行の「身替座禅」を観た。

私が、歌舞伎座で、「身替座禅」を観た最後は、5年前で、やはり、仁左衛門の舞台であった。

その時のブログを採録すると、

”「身替座禅」だが、これまで、歌舞伎では、吉田某(山蔭右京)と奥方が、夫々、菊五郎と吉右衛門、菊五郎と仁左衛門、團十郎と左團次、仁左衛門と段四郎と言った名優の素晴らしい舞台を観ており、仁左衛門の「身替御前」は、二回目で、更に、厳つい奥方の仁左衛門も観ているので、今回は、フルに楽しませてもらった。

大概、右京の身替りになって衾を被って奥方にとっちめられる太郎冠者を演じるのは、又五郎で、これに関しては余人をもって代えがたいのであろう。

仁左衛門の右京は、「廓文章・吉田屋」の伊左衛門に相通じる、やや、優男風の軟弱な優しくて気の弱い色男の殿様で、迸り出るような花子への思いとどうにも奥方には歯が立たない恐妻家の雰囲気を上手く出していて秀逸であった。

左團次の奥方が、また、実にうまい。

多少、不謹慎な表現かも知れないが、夫婦の関係は関係として重要な絆ではあろうが、夫であろうと妻であろうと、長い人生において、他の異性に思いを寄せるであろう可能性は十分にあり得ることであって、笑ってしんみりとするのが、この歌舞伎で、いつ見ても面白い。"

この歌舞伎「身替座禅」のオリジナルである狂言の「花子(はなご)」を、二人の人間国宝である野村萬の吉田某、山本東次郎の奥方で、一度だけ観たことがあるのだが、芝居っ気を削いだ透徹した芸術的な舞台であったし、小歌で語られているので、少し難しかった。

逢瀬を楽しんだ翌朝、ほろ酔い機嫌で、素襖の右肩を脱いで、太刀を左手に持って揚げ幕から登場した萬の吉田某の姿だけは、印象に残っている。

能や狂言から取った松羽目物の歌舞伎では、この「身替座禅」は、比較的元の狂言「花子」に忠実な感じがする。

幸せだった花子と一夜を明かしてほろ酔い機嫌で帰ってきて、太郎冠者の代わりに座禅を組んでいるのが身替わりの奥方だとも知らずに、花子との痴話げんかや惚気ばなしを聞かせて激怒させる場面が、秀逸だが、面白いのは、少し脚色されていることである。

最後のシーンで、歌舞伎では、奥方はどのような顔だと花子に聞かれて、山家の猿だと仕方話で語って、奥方を怒らせるのだが、狂言では、芸術的ながら表現は軟らかいがキツい調子で、「思うに分かれ、思わぬに添う」、あの美しい花子に添わいで、山の神に添うというは、ちかごろ口惜しいことじゃなあ。で結んでいる。

さて、今回の舞台は、奥方が芝翫で、太郎冠者が隼人。

この上演中に、芝翫が、三度目の浮気が見つかって、「またも妻・三田寛子を裏切る3度目の「京都不倫密会」」と芸能メディアの話題となっている。

舞台の逆を行く話題で、藝の面白さに拍車をかけていて、流石に懲りない千両役者である。

更に、NEWSポストセブンが、「中村芝翫 京都不倫密会中でも無視できない片岡仁左衛門の呼び出し」という記事で、12月21日の夜の公演後、アバンチュールを蹴って、祇園の高級ステーキ店での片岡仁左衛門との会食を報じている。仁左衛門さんは歌舞伎役者にしては珍しく、不倫どころか浮いた噂もまったく報じられない、芸一筋の真面目な人。芝翫さんがこの公演中に女性と密会していると知ったら、どんな“指導”が待っていたことか。と報じているのが面白い。

結婚前の三田寛子に、ロンドンのロイヤルオペラハウスで、バレエ公演の幕間のロビーで会ったことがあるが、三人の歌舞伎役者として立派に育った息子達後継がいては動きようがないであろう。

仁左衛門は、成人しきっていないやんちゃ坊主の吉田某と、亭主のことが好きで好きで堪らない可愛い奥方との大人のままごと、

世間的にはいけない話だが、楽しんでみて貰えれば、と言う、

雨降って地固まると言った余韻を残して幕切れとなる。

しからば、何故、奥方に、玉三郎や菊之助を起用せずに、厳つい立方ばかりにやらせるのか、私には、“To be, or not to be, that is the question.”

真面目一徹の仁左衛門と浮気の修まらない芝翫の生き様をダブらせながら観ていると、何となく、見えてくる世界がホンワカとしてくるのだが、

仁左衛門は、人物の生き様や表情が面白いが、これは、単なる喜劇ではなく、前半は、狂言仕立て、後半は歌舞伎舞踊として演じていると言って、狂言「花子」の向こうを張っている。

この舞台で、興味深いのは、芝翫の女らしからぬ女形の奥方で、立役の持ち役なので女らしく演じる必要はないのだが、どうしても、女形の最高峰として一世を風靡した父君:人間国宝の先代の芝翫の舞台を思い出しながら観てしまうことで、似ても似つかない藝の落差が面白かった。

隼人の太郎冠者は、芸達者で好感が持てたが、又五郎の芸域には、まだまだ道はるか。

團十郎の記憶は殆どないのだが、仁左衛門の大坂の大店のバカボン風の吉田某と、菊五郎の遊び人お殿様風の吉田某の舞台が双璧で、ここまで来ると、松羽目物の藝の進化も凄い。先代の観世銕之丞が、歌舞伎「勧進帳」から、能「安宅」に藝を取り入れたと言うから、異文化交流も悪くないのである。

私が、歌舞伎座で、「身替座禅」を観た最後は、5年前で、やはり、仁左衛門の舞台であった。

その時のブログを採録すると、

”「身替座禅」だが、これまで、歌舞伎では、吉田某(山蔭右京)と奥方が、夫々、菊五郎と吉右衛門、菊五郎と仁左衛門、團十郎と左團次、仁左衛門と段四郎と言った名優の素晴らしい舞台を観ており、仁左衛門の「身替御前」は、二回目で、更に、厳つい奥方の仁左衛門も観ているので、今回は、フルに楽しませてもらった。

大概、右京の身替りになって衾を被って奥方にとっちめられる太郎冠者を演じるのは、又五郎で、これに関しては余人をもって代えがたいのであろう。

仁左衛門の右京は、「廓文章・吉田屋」の伊左衛門に相通じる、やや、優男風の軟弱な優しくて気の弱い色男の殿様で、迸り出るような花子への思いとどうにも奥方には歯が立たない恐妻家の雰囲気を上手く出していて秀逸であった。

左團次の奥方が、また、実にうまい。

多少、不謹慎な表現かも知れないが、夫婦の関係は関係として重要な絆ではあろうが、夫であろうと妻であろうと、長い人生において、他の異性に思いを寄せるであろう可能性は十分にあり得ることであって、笑ってしんみりとするのが、この歌舞伎で、いつ見ても面白い。"

この歌舞伎「身替座禅」のオリジナルである狂言の「花子(はなご)」を、二人の人間国宝である野村萬の吉田某、山本東次郎の奥方で、一度だけ観たことがあるのだが、芝居っ気を削いだ透徹した芸術的な舞台であったし、小歌で語られているので、少し難しかった。

逢瀬を楽しんだ翌朝、ほろ酔い機嫌で、素襖の右肩を脱いで、太刀を左手に持って揚げ幕から登場した萬の吉田某の姿だけは、印象に残っている。

能や狂言から取った松羽目物の歌舞伎では、この「身替座禅」は、比較的元の狂言「花子」に忠実な感じがする。

幸せだった花子と一夜を明かしてほろ酔い機嫌で帰ってきて、太郎冠者の代わりに座禅を組んでいるのが身替わりの奥方だとも知らずに、花子との痴話げんかや惚気ばなしを聞かせて激怒させる場面が、秀逸だが、面白いのは、少し脚色されていることである。

最後のシーンで、歌舞伎では、奥方はどのような顔だと花子に聞かれて、山家の猿だと仕方話で語って、奥方を怒らせるのだが、狂言では、芸術的ながら表現は軟らかいがキツい調子で、「思うに分かれ、思わぬに添う」、あの美しい花子に添わいで、山の神に添うというは、ちかごろ口惜しいことじゃなあ。で結んでいる。

さて、今回の舞台は、奥方が芝翫で、太郎冠者が隼人。

この上演中に、芝翫が、三度目の浮気が見つかって、「またも妻・三田寛子を裏切る3度目の「京都不倫密会」」と芸能メディアの話題となっている。

舞台の逆を行く話題で、藝の面白さに拍車をかけていて、流石に懲りない千両役者である。

更に、NEWSポストセブンが、「中村芝翫 京都不倫密会中でも無視できない片岡仁左衛門の呼び出し」という記事で、12月21日の夜の公演後、アバンチュールを蹴って、祇園の高級ステーキ店での片岡仁左衛門との会食を報じている。仁左衛門さんは歌舞伎役者にしては珍しく、不倫どころか浮いた噂もまったく報じられない、芸一筋の真面目な人。芝翫さんがこの公演中に女性と密会していると知ったら、どんな“指導”が待っていたことか。と報じているのが面白い。

結婚前の三田寛子に、ロンドンのロイヤルオペラハウスで、バレエ公演の幕間のロビーで会ったことがあるが、三人の歌舞伎役者として立派に育った息子達後継がいては動きようがないであろう。

仁左衛門は、成人しきっていないやんちゃ坊主の吉田某と、亭主のことが好きで好きで堪らない可愛い奥方との大人のままごと、

世間的にはいけない話だが、楽しんでみて貰えれば、と言う、

雨降って地固まると言った余韻を残して幕切れとなる。

しからば、何故、奥方に、玉三郎や菊之助を起用せずに、厳つい立方ばかりにやらせるのか、私には、“To be, or not to be, that is the question.”

真面目一徹の仁左衛門と浮気の修まらない芝翫の生き様をダブらせながら観ていると、何となく、見えてくる世界がホンワカとしてくるのだが、

仁左衛門は、人物の生き様や表情が面白いが、これは、単なる喜劇ではなく、前半は、狂言仕立て、後半は歌舞伎舞踊として演じていると言って、狂言「花子」の向こうを張っている。

この舞台で、興味深いのは、芝翫の女らしからぬ女形の奥方で、立役の持ち役なので女らしく演じる必要はないのだが、どうしても、女形の最高峰として一世を風靡した父君:人間国宝の先代の芝翫の舞台を思い出しながら観てしまうことで、似ても似つかない藝の落差が面白かった。

隼人の太郎冠者は、芸達者で好感が持てたが、又五郎の芸域には、まだまだ道はるか。

團十郎の記憶は殆どないのだが、仁左衛門の大坂の大店のバカボン風の吉田某と、菊五郎の遊び人お殿様風の吉田某の舞台が双璧で、ここまで来ると、松羽目物の藝の進化も凄い。先代の観世銕之丞が、歌舞伎「勧進帳」から、能「安宅」に藝を取り入れたと言うから、異文化交流も悪くないのである。