【人の心に灯をともす】http://merumo.ne.jp/00564226.html より転載です。

これを読むと、戦後、日本社会がどんどんアメリカ型に変わっていったことを実感させます。育児までも、アメリカ流になっていたのです。最近になって、グローバリズム(実はアメリカ式やり方)への疑問を持つ人々が増えてきました。しかし、戦後、アメリカへ留学した人々は、アメリカの合理的に見えるやり方にかなり心酔してしまったようです。

日本のなんとなく曖昧な情緒的なやり方を見ていると、アメリカ帰りの人々はイライラとして、こんなことではダメだと思わずにはおれなくて、アメリカ型を実行していったようです。誰だったか忘れましたが、もしかしたら官僚の誰かだったかも知れませんが、やはりアメリカで過ごした期間に、アメリカの合理的にてきぱきと物事を判断するやり方を学んで日本に帰って、日本のやり方に随分イライラと不満を募らせて、自分はアメリカ流でばりばりやっていた人が、今度はヨーロッパに行って、そこでヨーロッパがアメリカ流を退けて自分たちのやり方をやろうとする姿勢の洗礼を受けて、初めてそこで、やっとアメリカ流という洗脳から脱却できたと言っていました。

戦後、日本は敗戦国として、戦勝国であるアメリカ製の憲法を受け入れ、日米安保体制のもと、日本はアメリカの庇護のもとで生活してきました。アメリカに負けた悔しさと同時に、アメリカに追い付けとばかりに頑張る中、敗戦国は無意識に戦勝国を憧憬する部分があって、アメリカ型がなんでもいいような気がしたところがあるのではないでしょうか。そうして、日本の伝統的なものを封建的と思い、日本式のやり方を古いとばかりにかなぐり捨てて、アメリカ型に乗り換えた結果、今になって実は日本的なやり方の中に、素晴らしいものがたくさんあったことに気づいてきました。

幕末に日本を訪れた外国人が、日本人は社会の非常に貧しい階層までが幸せそうにしているということに驚いたと書いています。外国ならば、そうした貧民はスラム街を造り、まるで地獄のような鬱屈して不幸な顔をした人々ばかりが暮らしています。ところが日本では、村人がそうした人を助けて、貧しい人はそれなりに、自分に出来る仕事をしながら、幸せそうに笑顔でいるということに、まるでユートピアのように感じたといいます。ある漁村では、夫に死に別れた女性や、子供に先立たれた貧しい親に、漁師たちが売り物には少しばかり小さすぎたり、傷物だったりする魚を分けてくれるのです。それを感謝してもらって、笑顔で帰っていく光景を書き残しています。それとよく似た光景を、現代の漁村でもやっていたのを、テレビで見たことがあります。病気や年とって働けなくなった世帯の人に、以前からの同じ働き仲間が分けてあげていて、それは昔からの慣習だと言っていました。今も昔からのやり方が残っているところもあるのです。

自由競争で、まるで弱肉強食のような資本主義社会が、それはそれでひとつの平等主義かも知れませんが、それだけでは、社会の幸福は実現できないのではないでしょうか。日本式の情緒豊かな社会の中に、アメリカのように突出した億万長者はいなくても、幸せな社会があったのではないかと思います。まさに戦後は、アメリカ式の洗脳の時代だったと思います。日本人は日本式を取り戻す時期が来ていると思います。

明星大学の高橋史朗氏教授の心に響く言葉より…

かつて三世代同居が当たり前だった時代、子育ては祖父母からの次の世代に自然にと受け継がれていたため、伝統的な子育ては当たり前のように継承されました。

しかし、高度経済成長期に核家族化が進むとともに、家庭での伝統的な子育てが揺らぎ始めたのです。

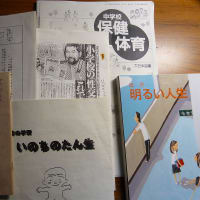

その原因となったのが『スポック博士の育児書』でした。

この本は欧米流の合理的な育児方法が紹介されており、当時の厚生省はこの本を土台にして『母子健康手帳副読本』を作成したのです。

例えばここには、赤ちゃんが突然「わーっ」と泣き出しても親は構ってはいけないとあります。

これは厳しい社会を生き抜けるよう、甘やかしてはいけないというアメリカ社会の理論によるものです。

一方、日本では昔から赤ちゃんが泣き出したら、親はしっかりと抱きしめてきました。

そもそも家庭教育のベースに愛着形成があり、無条件で丸ごと受け入れることで親子間の「基本的信頼関係」が構築されてきたのです。

そしてこの基本的信頼関係が育まれる中で、子供の対人関係能力や自己制御能力などが培(つちか)われてきたのです。

欧米流の育児書が出回ったことで、年々日本の伝統的な愛着形成が不足する事態を招き、これが学級崩壊という一つの現象へと繋(つな)がっていたのです。

我が子がなかなか泣きやまないのは自分のせいだとパニックに陥る親の中には、挙句静かにさせようと虐待してしまうケースもあるのです。

また、日常の生活でもおんぶや抱っこなどが昔に比べて極端に少なくなり、それが愛着形成を阻害する一因になっているのです。

日本の伝統的な教育は厳しい躾(しつけ)にあり、いまはその躾がなっていないのが問題だという意見があります。

確かに躾は大事なのですが、その根底には母性的な慈愛に基づく愛着形成が不可決なのです。

その前提があって初めて会津藩の武士の心得「什(じゅう)の掟(おきて)」にある「ならぬことはならぬのです」という父性的義愛、つまり子供の我がままと対決する形で躾というものが成り立つのです。

これを昔の日本人は、

「しっかり抱いて、下に降ろして、歩かせる」

と表現してきました。

幼児期は感性を育てる時期であり、その上に花が咲き、実が成るのです。

『致知 2012 8月号』(教育現場からの提言)致知出版社

愛着とは、なれ親しんだことに、深くこころが惹(ひ)かれることだ。

この愛着という言葉は、「この時計に愛着がある」などと、物に使うことが多いが、親子間、特に母子の関係性や深い絆(きずな)作りに最も必要なものだという。

子供の頃から、感性を育むには、無条件の親の愛が必要だ。

子供に、よそよそしかったり、無表情だったり、はては暴力をふるったりすることは、疎外することであり、無視することだ。

感性が育っていない子供は、人の痛みや、悲しみを感じることができない。

いじめや、学級崩壊等々の諸問題の原因の根が、この感性の欠如にあると言っても過言ではない。

日本古来の教育をもう一度見直し、感性豊かな子どもたちを育てたい。

用水路のアオサギ