拡大できます→

いよいよてつがくカフェ@ふくしま特別編第2弾が明日に迫りました。

今回は哲学カフェ取材関係でお世話になった色々なメディア関係の方々に告知のお世話になりました。

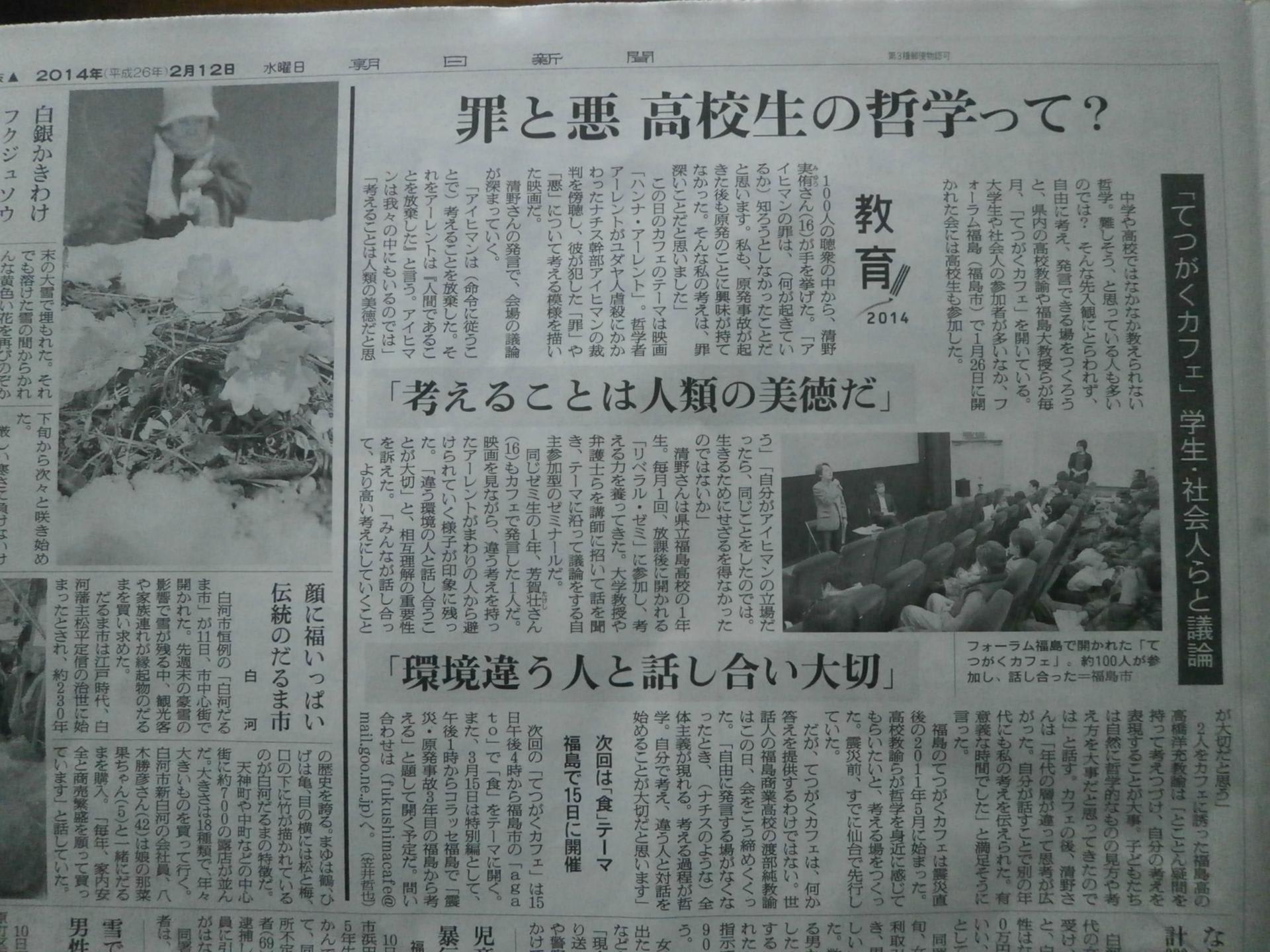

今日は朝日新聞東京版に掲載していただきました。

〈3.11〉をめぐる震災・原発の問題は福島だけの問題ではありません。

福島第1原発事故で拡散した放射能は日本はおろか世界規模の大問題ですし、さまざまな研究結果から首都圏直下型大地震の危機も遠い先の話ではないことも明らかになってきました。

その意味でも、〈3.11〉を〈フクシマ〉で考えることはこれからの日本社会や国際社会を考えることでもあると考えます。

しかし〈3.11〉をめぐっては、被災当事者の内部/外部の温度差や認識の違いに苦しむケースもありました。

「なぜ放射能から逃げないのか」

少なからぬ福島の親は、原発災害の外部に立つものによってこうした批判に晒されました。

出来事の渦中にある親が決して安易にその選択をしているわけではない、にもかかわらずです。

すると批判を浴びせられた側は反射的に、「被災の苦しみは被災の渦中にあるものしかわからない」と考えたくなるものです。

こうして災害当事者の内部/外部という不毛な分断も生じかねません。

果たして、こうした内部/外部と分ける思考法を乗り越える可能性はないだろうか。

いや、それでも被災地の内部/外部はやはり分けて考えることの方が適切ではないか。

こうした問いも含めて、ぜひ福島内/外から多くの方々にお集まりいただき、さまざまな見方・考え方を交錯させて新しい見方が生まれれば幸いです。

どのくらいの参加者にお出でいただけるのか、まったく予想もつきませんが、あの日から一年を迎えるにあたり皆様にとって有意義な機会となることを世話人一同期して明日を待ち望みたいと思います。

あらためまして以下に明日の案内を記載させていただきます。

てつがくカフェ@ふくしま 特別編 第2弾

テーマ : あれから1年 〈3.11〉で何が変わったか?

―震災・原発をめぐって―

日 時 : 3月10日(土) 14:00~17:00

場 所 : 福島ビューホテル 安達太良の間 (福島駅西口正面 ・ 西館3階

参加費無料、飲み物無料、事前申し込み不要

(当日参加可ですが、準備の都合上あらかじめ下記まで参加の連絡を頂けると助かります)

主催 : てつがくカフェ@ふくしま ・ 法政大学サステイナビリティ研究教育機構

問い合わせ先 : fukushimacafe@mail.goo.ne.jp (左欄 「メッセージを送る」 よりどうぞ)

特別編第2弾の告知記事をお書きいただいた朝日新聞の大室様には大変お世話になりました。

この場を借りて御礼申し上げます。

てつがくカフェ@ふくしまが載りました

てつがくカフェ@ふくしまが載りました

拡大できます→

拡大できます→