久しぶりにベルリンのシャルロッテンブルク宮殿に行きました。私も昔,シャルロッテンブルク地区に住んでいたこともあり,懐かしいスポットのい1つです。

昔は,ベルリンの観光地といえば,シャルロッテンブルク宮殿+その近くのエジプト美術館とダーレムの美術館でありまして,旧東ドイツには1日だけ滞在してブランデンブルク門の正面,テレビ塔,美術館島を簡単に見る程度でした。何せ昔はKultur Forumもなく,ハッケッシャー・ヘーフェも廃墟のような状態であり,美術館島も現在のように完成した形ではありませんでしたから。

現在ではベルリンの観光名所が増えて,シャルロッテンブルク宮殿もかつてほどはメジャーな存在ではないかも知れません。

シャルロッテンブルク宮殿は,プロイセン王フリードリヒ1世が1699年に妃ゾフィー・シャルロッテのために建設した宮殿で,当初は「リーツェンブルク宮殿」(Schloss Lietzenburg)および「夏の館」と呼ばれていましたが,ゾフィー・シャルロッテの死後に彼女を因んでシャルロッテンブルク宮殿と名前が改められたそうです。地下鉄の駅にゾフィー・シャルロッテプラッツという私にはとても馴染みの駅がありますが,この駅の名前は言うまでもなく,シャルロッテンブルクという地名自体もゾフィーに因んだ名前です。

さて,シャルロッテンブルク宮殿ですが,Zoo駅からテーゲル刑務所,ではなくテーゲル空港行きのバス(109番。特急のX9は止まりません。)に乗って行きました。地下鉄から歩くのは少し大変ですので。

着いてみますと,開館前というのに,これまた高校生と思わしく集団が先頭にいて,その後も外国人が並び,意外に込んでいます。しかも,荷物を預けて入館しようとすると,入り口のおばさんに音声ガイドを勧められます。もうシャルロッテンブルク宮殿を訪れるのももう3回目でもありますし,音声ガイドはいいと断ったのですが,係のおばあさん,借りていけ,お金はかからないとしつこいです。結局,前に並んでいた高校生のグループも含め,全員がもういちど入り口から引き返して音声ガイドを借りることになり,随分と手間取ってしまいました。

陶器の間:ここが一番有名です。

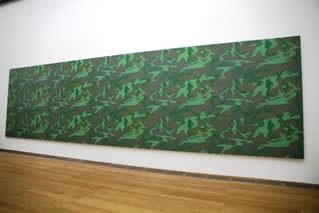

宮殿内の写真

庭園が綺麗です。

何故かラファエロの作品?が展示されています。ここはドレスデンかフィレンツェか(模写です)

システィーナのマドンナ(ドレスデン・アルテマイスター絵画館)の模写

大公の聖母(ピッティ宮殿)の模写

シャルロッテンブルク城の本館だけではなく,別館の絵画の展示室Neuer Pavillonにも行きました。

Neuer Pavillonは,プロイセン王フリードリヒ3世がナポリの海岸に面したChiatamone別邸を訪れたことに触発され,1824年から25年にかけてカール・フリードリヒ・シンケルに命じて,シャルロッテンブルク宮殿の新翼(Neuer Flügel)の隣に建設させた建物で,フリードリヒ3世は2番目の妃と暮らしたそうです。

Neuer Pavillonにあった絵画:メモがなくなって分からなくなりまして,シャルロッテンブルク宮殿のHP上でも確認することができませんが,確かカスパー・ダヴィッド・フリードリヒの絵が多かったようです。

Belvedereベルベデーレや

Mausoleumマウソレウム(霊廟)には行きませんでした。

MausoleumはDie Mausとは関係ありませんが,マウスのホームページにもMausoleumというコーナーが昔ありましたし,どうしても反応してしまいます。