高尚と中村歌右衛門との対談の内容は、またの機会に、譲るとして、話を宮内に戻します。

ご存じでしょうか???この宮内は山陽道切っての備後の鞆、安芸の宮島と肩を並べる大遊郭の地でとして、街道を行き来する旅人は勿論近隣より多くの鼻下長の男共の恰好の遊び場となったのです。特に、岡山藩の光政以下の藩主の思い入れもあったのでしょう、岡場所的な遊び場の設置には頑固とした姿勢を取っていたということもあって。それらの藩士等を含めて岡山城下の男共に、性的な捌け口をこの宮内が果たしていたのだろうとも言われています。

では何時ごろから宮内に遊郭が出来たのでしょうか。あまりはっきりとした記録はないのですが、発生の起源は、この宮内に、幕府の許可が下りて大市が開けてから、暫くは、この間に諸国より流れ込む多くの人達の為に、その市が開かれている時だけの臨時の旅籠や居酒屋類の家が出来たのだと推測されます。それがこの宮内の大市が定着するようになると、次第に常設の旅籠や居酒屋がこの界隈に開けて来ます。そうなると、当時の社会風習として当然、当時の呼び名は「飯盛奉公人」と呼ばれていたようですが、旅人の接待を主とする女が集まってきます。これが宮内遊廓の始まりです。元禄以前の事だと思われあます。

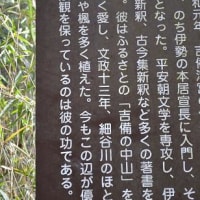

この「飯盛奉公人」についての記録が宮内に残っているのです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます