今朝の朝刊に、山折哲雄さんと都はるみさんの対談が出ていました。その中で、山折さんが

「演歌の一番底を流れているのは、永遠などない、という無常の感覚です。この感覚の中には、暗い沈む無常観と高揚感の明るい無常感がある」

と言われます。それを受けて、都さんは、

「自分では悲しい歌を歌っているつもりでも、いやぁ元気が出ましたと言われ、どうしてかなと思うのですが、「明るい」無常感というものがあるのでね」

と、言われております。

都さんでも、ひばりさんでも、誰でもいいのですが、演歌を聞いていますと、明るい歌でも、悲しい歌でも、それを聴いて、元気が出ると言うのは、山折さんが言われるような事があるのかもしれませんが、私には、あの歌そのものに、曲にも詞にも影響されない、何か自分の心を奮い立たせてくれるどこか安心感みたいなものが、歌そのものもが生まれたその時点で、神様みたいに、その中に存在しているのではないかと思っています。

西行の和歌に、宗祇の連歌に、芭蕉の俳諧に通じる何かがあるように思われて仕方ありません。人の心を自然に奮い立たせる超自然のようなものが、言い換えますと神様のようなものが、その中に密にしのんでいるようにも思われます。

そんな演歌などを聴いて、自分の心に何か響くものがあるから元気を与えられたように感じるのではと思います。

名歌だとかこれはそれほどでもないなどと、歌そのそのものを区別すること自体が変ではないのではないでしょうか。

たくさんの人が口ずさんでくれたから、たくさんレコードが売れたから名歌だとは言い切れないようです。流行ったから名歌だとは、決して言い切れないのではないでしょうか。流行らなっかた歌でも、心の底を打つ歌は一杯にあると思います。それが名歌なのです。

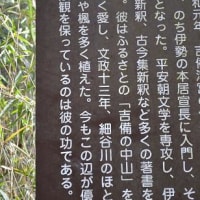

この歌の心を我;先生の「古歌のこころをとくべきよう」の中に詳しく述べられています。

先生の言われる古歌とは和歌の事ですが、演歌の歌にも共通するところがありますのでちょっと紹介しておきます。

先生は

「昔から名歌だとされている歌はともかくとして、それほどとは思われないような歌の中にも、こころを留めてよく読めば、人の心を深く抉るような情がある〈をかしきふしある〉歌も多い。また、詞に隠された心(情)のある歌もあるから、一概に、「この歌とこそ」と、決め付けるはどうも感心しない」

と。

私事(ひとりごと);

山折さんは、『短歌やクラシックは上等で、演歌は低級』という変なコンプレックスがあるが、エレジーは世界中で大衆に愛されている。と、この中で言われています。

詞と曲が一緒になった歌が、今の時代に堂々と羽を広げてはばたいています。

そこには、何かしら人々をひきつける魅力があるからだと思います。都さんが言うように、元気を与えてくれものだと、感謝さえされています。

短歌にしろ、演歌にしろ、曲があろうがなかろうが、「歌と言うもの」の持つ魅力だと思います。

「都はるみさん!ますますがんばって」と言う気分になりました。

「演歌の一番底を流れているのは、永遠などない、という無常の感覚です。この感覚の中には、暗い沈む無常観と高揚感の明るい無常感がある」

と言われます。それを受けて、都さんは、

「自分では悲しい歌を歌っているつもりでも、いやぁ元気が出ましたと言われ、どうしてかなと思うのですが、「明るい」無常感というものがあるのでね」

と、言われております。

都さんでも、ひばりさんでも、誰でもいいのですが、演歌を聞いていますと、明るい歌でも、悲しい歌でも、それを聴いて、元気が出ると言うのは、山折さんが言われるような事があるのかもしれませんが、私には、あの歌そのものに、曲にも詞にも影響されない、何か自分の心を奮い立たせてくれるどこか安心感みたいなものが、歌そのものもが生まれたその時点で、神様みたいに、その中に存在しているのではないかと思っています。

西行の和歌に、宗祇の連歌に、芭蕉の俳諧に通じる何かがあるように思われて仕方ありません。人の心を自然に奮い立たせる超自然のようなものが、言い換えますと神様のようなものが、その中に密にしのんでいるようにも思われます。

そんな演歌などを聴いて、自分の心に何か響くものがあるから元気を与えられたように感じるのではと思います。

名歌だとかこれはそれほどでもないなどと、歌そのそのものを区別すること自体が変ではないのではないでしょうか。

たくさんの人が口ずさんでくれたから、たくさんレコードが売れたから名歌だとは言い切れないようです。流行ったから名歌だとは、決して言い切れないのではないでしょうか。流行らなっかた歌でも、心の底を打つ歌は一杯にあると思います。それが名歌なのです。

この歌の心を我;先生の「古歌のこころをとくべきよう」の中に詳しく述べられています。

先生の言われる古歌とは和歌の事ですが、演歌の歌にも共通するところがありますのでちょっと紹介しておきます。

先生は

「昔から名歌だとされている歌はともかくとして、それほどとは思われないような歌の中にも、こころを留めてよく読めば、人の心を深く抉るような情がある〈をかしきふしある〉歌も多い。また、詞に隠された心(情)のある歌もあるから、一概に、「この歌とこそ」と、決め付けるはどうも感心しない」

と。

私事(ひとりごと);

山折さんは、『短歌やクラシックは上等で、演歌は低級』という変なコンプレックスがあるが、エレジーは世界中で大衆に愛されている。と、この中で言われています。

詞と曲が一緒になった歌が、今の時代に堂々と羽を広げてはばたいています。

そこには、何かしら人々をひきつける魅力があるからだと思います。都さんが言うように、元気を与えてくれものだと、感謝さえされています。

短歌にしろ、演歌にしろ、曲があろうがなかろうが、「歌と言うもの」の持つ魅力だと思います。

「都はるみさん!ますますがんばって」と言う気分になりました。