私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック

持続可能な緑と福祉の国をつくる会(仮称)のブログは、ここをクリック

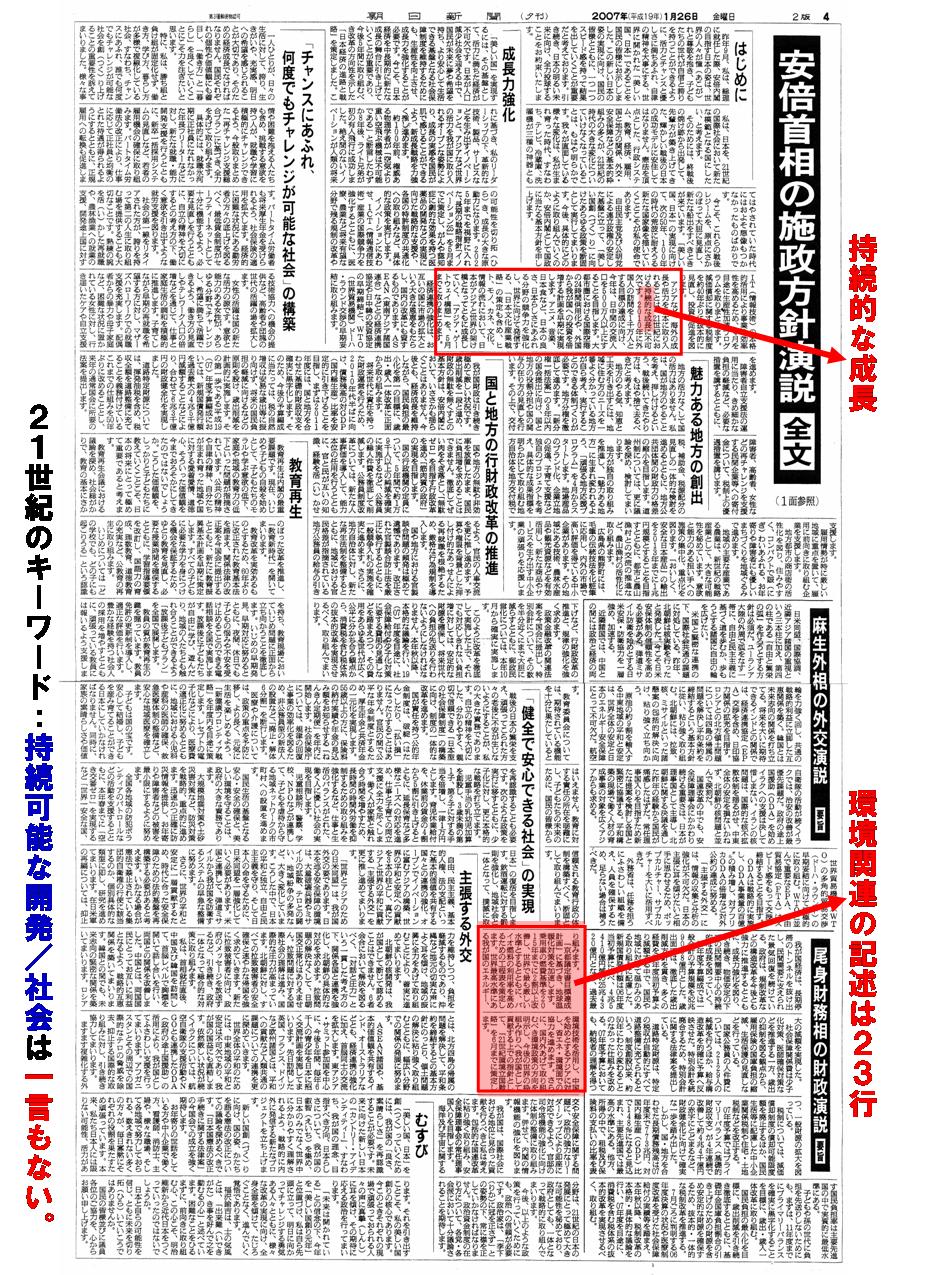

2月4日で、21回の「私の環境論」を終了しました。

私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック

持続可能な緑と福祉の国をつくる会(仮称)のブログは、ここをクリック

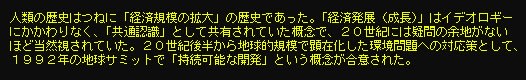

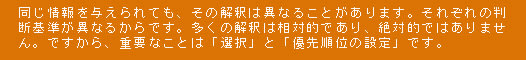

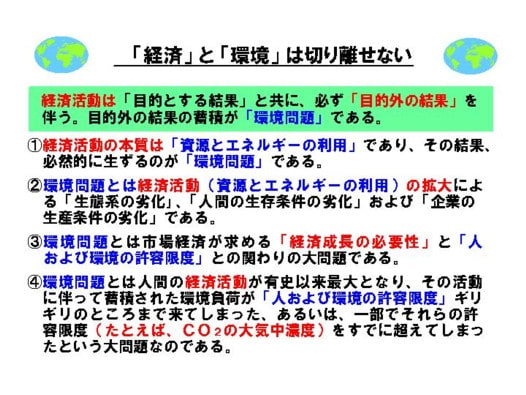

2月4日で、21回の「私の環境論」を終了しました。この連載によって、私の環境論の大枠を提示できたと考えています。今回からの「市民連続講座 環境問題」では、私の環境論の柱の一つである

「環境」と「経済」の関係を少し掘り下げて考えて見たいと思います。

●「小学六年生の頃から酸性雨や温暖化、オゾン層の破壊、森林破壊、エネルギーの枯渇など環境問題は非常に深刻な事態だと教えられてきたが、それほど深刻に考えたことはなかった。五感で感じられなかったし、自分から遠く離れた外国のことだと思っていたからだ。この授業を受けて世界の未来が危ないという事態に震えが起きた」

●「環境問題と経済活動を一緒に見てきた授業はこれまでまったくなかった。環境問題をどうやって解決するかを考える前に、いまの経済活動のあり方を考え直し、持続可能な社会をつくっていくことが大切だと思った」

●「環境問題はその国の環境に対する考え方や取り組みだけでなく、その国の政治的な見通しや経済活動もかかわってくる問題であることを初めて知り、すごく驚いた」

これらの学生の反応を見ると、これまで

「環境」と「経済」は別もの と考えてきたことがうかがえます。また、世間一般を見ても

「環境」と「経済」の統合などの表現がマスメディアで論じられていることを考えれば、その考えのほうが一般的な考えなのでしょう。

そうであれば「環境」と「経済」は切っても切れない関係にある、つまり

「環境」と

「経済」はコインの裏表の関係であり、「

経済学者やエコノミストの多くはコインの表である“金の流れ”で社会の動きを評価し、判断している。

環境論者はややもすると環境問題の現象面ばかり見ている。

21世紀の経済はコインの裏である“資源・エネルギー・環境問題”で考えるべきだ」という私の主張は、案外、新しい視点なのかもしれません。

環境問題は世界のほぼ全域に広がった、

市場経済社会(資本主義経済社会)を揺るがす「21世紀最大の問題」と位置づけられますが、

主流の経済学者やエコノミストの多くには、そのような認識はほとんどありません。

これまでの経済学は人間と人間の「貨幣による関係」を扱い、貨幣に換算できない関係を無視してきました。経済学の枠組みのなかに、

経済活動の本質である「資源・エネルギー・環境問題」の基本的概念が十分にインプットされていないからです。

こうした、いまとなっては間違った前提に基づき、

「持続的な経済成長」というビジョンから抜け出すことのできない経済学者やエコノミストの言説を無批判に受け入れるのではなく、「資源・環境・エネルギー問題」に配慮した、「

自然科学者の明るくはない未来予測」に、耳を傾ける必要があるのではないでしょうか。

20世紀の価値観をいまだに引きずっているサミット参加国

20世紀の価値観をいまだに引きずっているサミット参加国

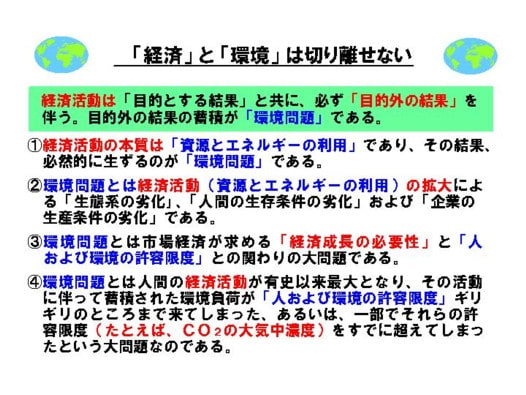

20世紀の政治・経済分野の基本テーマは「市場経済主義(資本主義)」か「社会主義」かでした。21世紀前半社会の基本テーマが、

経済のグローバル化に基づく「市場経済主義のあり方」であることに異論をはさむ社会科学者はほとんどいないでしょう。

21世紀の社会は過去・現在の延長線上にありますが、現在をそのまま延長・拡大した(フォアキャストした)方向にはあり得ないことは

「資源・エネルギー・環境問題」から明らかです。

1997年6月に米国のデンバーで開催された第23回主要国首脳会議(サミット)の焦点は、世界のGDPの約65%を占めるサミット

サミットは依然として成長志向のまま参加8カ国(G8:米国、英国、カナダ、ドイツ、フランス、イタリア、ロシアおよび日本)が、どれだけ地球全体を考えたシナリオを示すことができるかにありました。

ところがサミットは依然として成長志向のまま、21世紀像をはっきり示すことができずに終わってしまいました。この状況は、その後のサミット(バーミンガム、ケルン、九州・沖縄、ジェノバ、カナナスキス、エビアン、シーアイランド、グレンイーグルズ)を経て、2006年6月の「第32回サンクトペテルブルグ」(ロシア)後の現在もほとんど変わっていません。

国連をはじめとするさまざまな国際機関も

未だに20世紀の価値観で維持されているものが多く、21世紀の社会を展望するには至っておりません。このことは、20世紀の政治・経済をリードしてきたG8の国々がいまだ20世紀の発想から抜けきれないでいるのですから、むしろ当然のことです。

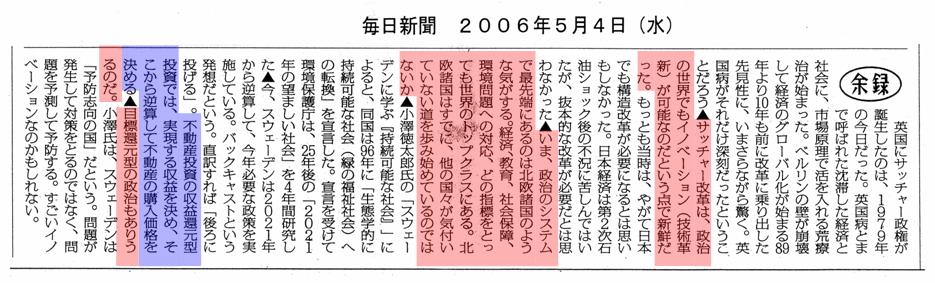

ヨーロッパには、ドイツ、フランス、英国、北欧諸国という、所得水準が高く、「資本主義のあり方」が異なる国々が共存しています。これらの国々は福祉への取り組みも異なりますが、EUを構成する主要国として米国とは異なる道を模索しています。

この現象は

「米国型の市場原理主義」と

「ヨーロッパ型の福祉国家路線」の対立のようにも見えます。そして、日本は米国に追従しているように見えます。

しかし、先進工業国がさらなる経済成長を追求し、途上国がそれに追従するという

「20世紀型の経済活動」の延長は、環境問題を解決できないばかりでなく、

今後50年間に私たち人類の生存基盤さえあやうくしてしまうでしょう。