私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック

持続可能な緑と福祉の国をつくる会(仮称)のブログは、ここをクリック

★GDPとは

GDP(Gross Domestic Product、国内総生産)とは、ある国で、一定期間(通常は3ヶ月ごと)に新たに生み出されたモノやサービスの付加価値の総額(金額で表示)と定義され、「国の経済規模」を示す重要な統計です。1993年からGNP(Gross National Product、国民総生産)に代わって、GDPがもちいられるようになりました。GDPの年間の伸び率を「経済成長率(%)」いいます。

日本のGDPには外国の企業が日本でつくりだしたモノやサービスは含まれますが、たとえば、日本の家電メーカーや自動車メーカーが外国の工場でつくった電気製品や自動車は含まれません。

「名目GDP」とは、付加価値の金額を単純に合計したもので、名目GDPから物価変動の影響を除いたものを「実質GDP」と呼びます。

★「05年のGDP」の国際比較

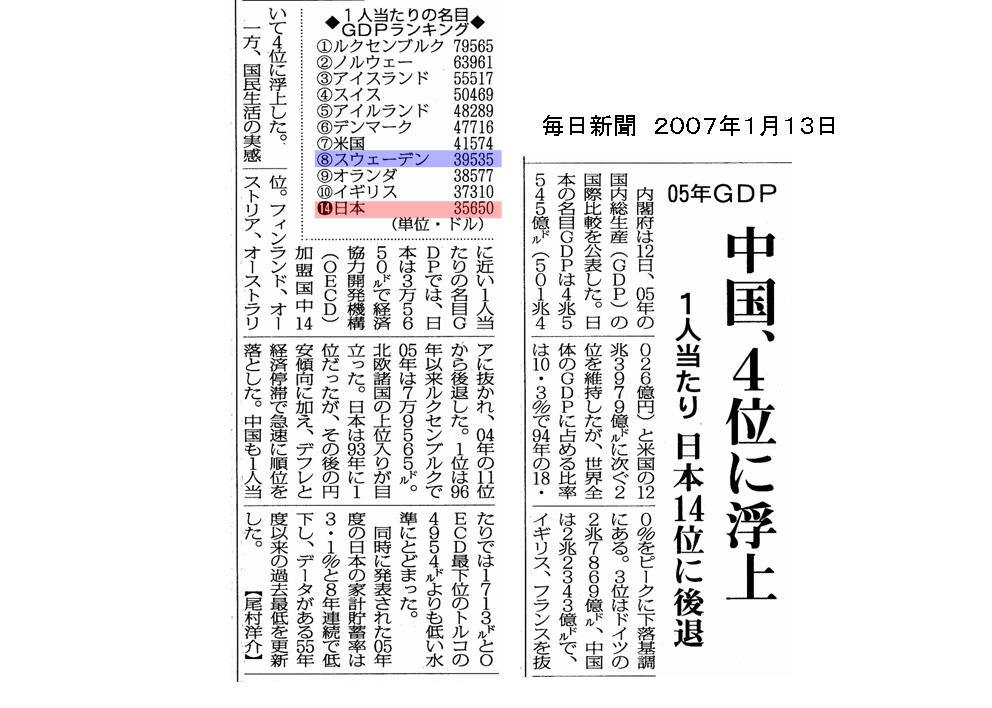

2007年1月13日の毎日新聞は12日に、内閣府が公表した「05年のGDP」の国際比較をつぎのように伝えています。

1人当たりの名目GDPのトップは96年以来1位を維持しているルクセンブルグで、EUの大国ドイツ、フランスの名前はありません。

ルクセンブルグは、2001年の国際自然保護連合(IUCN)の「国家の持続可能性ランキング」では、37位となっていました。このランキングの1位はスウェーデンです。国際自然保護連合の調査結果は大変厳しいものです。調査した180カ国中、37カ国(ルクセンブルグ)までが「人間社会の健全性(HWI)」(Human Wellbeing Index)と「エコシステムの健全性(EWI)」(Ecosystem Wellbeing Index)のバランスを辛うじて保っている状態にあるというものです。

★日本の「06年のGDP」

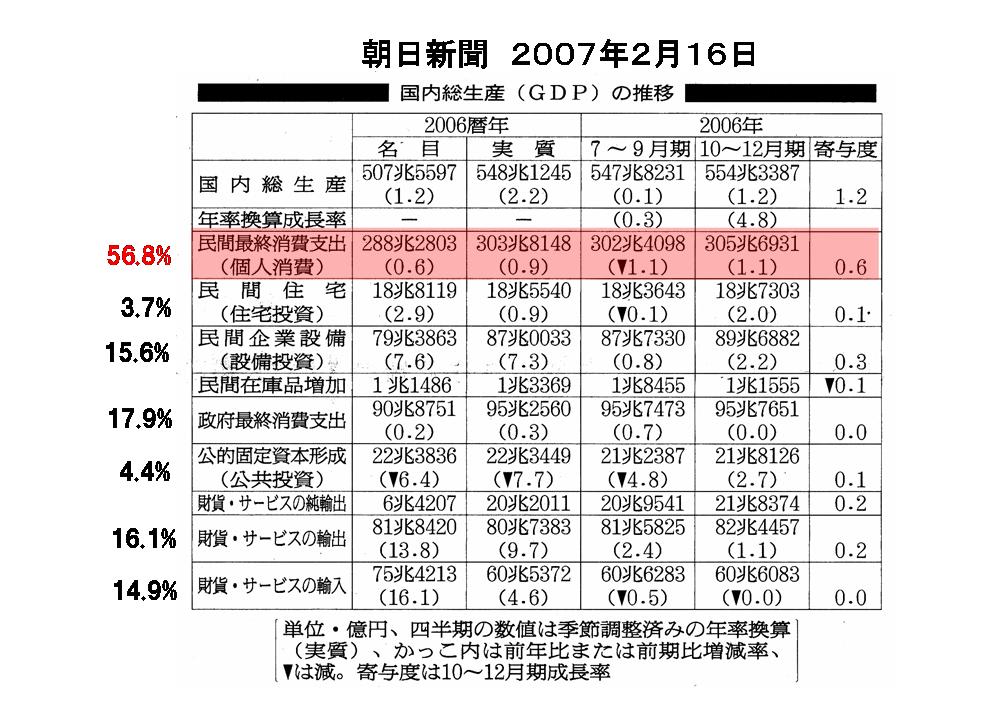

2007年2月16日の朝日新聞は「内閣府が15日発表した国内総生産(GDP)は、年率換算4.8%増と高い伸びを示し、市場も株高、円高に動いた。ただ、エコノミストの間では、急回復を支えた個人消費の伸びを一時的とする見方が強い。高成長は景気の本格回復を反映したモノなのか、単なる週間風速なのか」と報じ、つぎの表を掲げています。

この記事には、秋草直之(富士通会長)、新浪剛史(ローソン社長)、石塚邦雄(三越社長)、木内登英(野村證券シニアエコノミスト)、前川明(UBS証券)、山本康雄(みずほ総合研究所シニアエコノミスト)、山口信夫(日本商工会議所会頭)、上田準二(ファミリーマート社長)および牧野準一(大和総研シニアエコノミスト)の諸氏が、企業人あるいはエコノミストとしてそれぞれの立場でコメントを述べています。

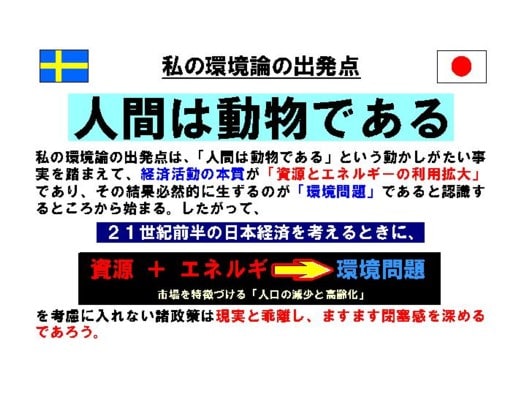

これらの方々が「資源・エネルギー・環境問題」にまったく触れていないのは、これまでのいきさつから考えて当然と言えば当然ですが、この考え方は20世紀の発想の域を出ない考え方で、21世紀前半社会を展望するには不適切ではないでしょうか。21世紀社会の方向性を誤るのではないかと懸念されます。

GDPという指標が高いことが本当にその国の国民の豊かさを反映しているかどうかははなはだ疑問です。たとえば、日本の沿岸で世界最大級の石油タンカーが事故を起こし、沿岸に人類史上最大の海難被害を出したとします。この事故のクリーンアップ作戦で大量の作業員と大量の資材が投入されますが、このような事故とその対策に要した莫大な費用はGDPの増大に寄与すると言われています。

ここに「グリーンGDPあるいは環境GDP」という考えが出てくるのです。昨今、日本では、過労死をはじめいろいろな社会が次々と発生しています。このような現象が現実の問題となってきますと、少しぐらいGDPが下がっても「過労死がない社会」、「安心と安全な社会」、「持続可能な社会」のほうがよいという価値観が生まれてくるのは当然だと思います。