【山号寺号】楞厳山鬼岩寺(りょうごんざん きがんじ)

【所在地】藤枝市藤枝3-16-14

【宗 派】高野山真言宗

【本 尊】聖観世音菩薩 行基菩薩作

【由緒縁起】

神亀3年(726年)に行基上人により開創されたと伝わる古刹です。寺名は、寺の裏山にある鬼岩(おにいわ)と言われる巨岩・岩穴に由来しており、弘法大師空海が人々を苦しめる鬼を封じ込めた岩穴と伝えられています。境内には鬼が爪を研いだ跡と言われる「鬼かき石」が安置されているほか、黒犬伝説と神犬クロを祀る「黒犬神社」があります。その他、境内からは南北朝から戦国時代までの中世の石塔が多数見つかっており、貴重な歴史資料として市の有形文化財に指定されています。

古代、東海道が直角に曲がる角に位置する鬼岩寺が、旅人の布施屋(宿泊施設)と、街道の魔魅降伏の機能を併せ持ち、その後、一時衰退するが、平安末期には密教寺院として再興され、そして中世、北条氏の影響下で真言律宗に転じ、南北朝時代は今川氏の保護のもと、三昧所(葬地)としての性格を併せ持つようになったとされています。

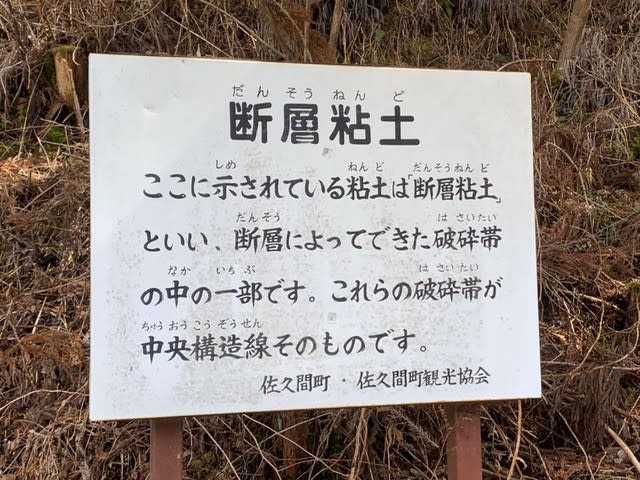

【弘法大師と魔魅の岩】

開創してから百年程過ぎた弘仁年間(810~823)、鬼岩寺のあたりに悪い鬼が住んでいて、村人を苦しめていた。ちょうどそこへ弘法大師が通りかかり、鬼退治をしてもらうことになった。大師は不動尊の像を描くと、七日七夜の祈祷を始めました。満願の日、ついに鬼は捕らえられ、大きな岩の中に封じ込まれてしまいました。その岩をよく見るとたくさんの穴があいています。それが鬼を封じ込めたときにできた穴で、以来その岩は「鬼岩」と呼ばれるようになり、また、そこにできたお寺を鬼岩寺と呼ぶようになったのだそうです。

今でも寺の裏山には岩穴があり「鬼岩」とか「魔魅の岩」と呼んでいる。また鬼が鋭い爪を研いだと言われる傷あとの残った「鬼かき岩」(学者の説では玉を研いだ石であると言う)が境内に安置されている。

その後、鬼岩寺は有名になり、建久3年(1192)には、鳥羽天皇が先帝後白河法皇の追善供養のため、法皇所持の仏舎利二粒を宝塔に入れて鬼岩寺に奉納したという。

【静照上人大蛇退治】

平安末期の長寛年間(1163~1164)、鬼岩寺の南方2.5キロ程の村の大池に大蛇(竜)が住みついていた。この大蛇は池の近くを通る人々を次々に飲み込んでしまうので、村人たちは困りはてていた。鬼岩寺二世住職であった静照上人は、池のまわりの丘に7ヶ所の護摩壇を築き、天台宗三井寺開山智証大師円珍(814~892)の刻んだ不動明王を祀り、大蛇退散の不動護摩の修法を行った。さしもの大蛇もその法力によって教化され封じ込まれ、広大な池の水も干上って陸地となり、後には田畑として利用されるようになった。霊験あらたかなこの不動明王は、承安3年(1173)鬼岩寺境内に不動堂を築き安置した。人呼んで「池旱不動・いけほすふどう」と称し、今でも多くの人々に篤く信仰されている。鬼岩寺の正面の不動堂に安置され、最近、市の文化財に指定された本尊がこの不動明王である。左の眼は天をにらみ、右の眼は地を見つめている天地眼の不動尊像である。天台宗寺門派では天地眼の不動明王を祀る特徴を持っているから、慈覚大師との関係は深いと言える。

大蛇を退治した鬼岩寺の静照は、戒走慧三学を究めた名僧として広く知られ、後に源頼朝からも帰依された。頼朝は純錦の自分の礼服をお袈裟に仕立て直して、静照に賜ったと言う。鬼岩寺ではこの静照を中興開山としてあがめている。

この静照の大蛇退治の伝説は「水上池の悪竜退治」の伝説として、水上村万福寺、志太の九景寺等の開創縁起として伝えられている。それぞれ内容は少しずつ異っているが、水上という地名でもわかるように、大きな池(低湿地帯)があった。中世の時代水上池を開拓し、田畑に変え、食糧の増産を図るため、僧侶による宗教的・技術的指導の下で土地開発が行われた。この開発が伝説として伝えられたのであると、磯部武男氏の優れた学問的研究「水上池の悪霊退治伝説について」(藤枝市郷土博物館紀要三)があるので参照されたい。

【足利義満・足利義教宿泊】 鎌倉時代に入っても鬼岩寺はこの地区の名利として街道に名が知られ、名僧が住職となっている。永仁年間(1293~1298)には良観上人が、また後には鎌倉極楽寺開山の忍性上人が住職となり、二重塔を建立し、その中には、書写した大蔵経を納めたと言われている。

嘉慶2年(1388)、足利幕府3代将軍義満は、富士山を見物のため下向した時、この鬼岩寺に宿泊した。さらに永享4年(1432年)9月17日、室町幕府の将軍・足利義教は富士山を見るために 大勢の家来を従えて駿河に下りました。駿府に入る前日、将軍は鬼岩寺に一泊しました。その時、裏山に上がって高草山越しに富士山を見物し、和歌を詠みました。それ以後、将軍が富士山を眺めた場所を富士見平と呼ぶようになったのだそうです。富士見平と呼ばれるところには、4世紀末から6世紀にかけて造られた古墳群があります。市内でも最も古い古墳群で、28基の古墳が整然と並んでいます。現在、蓮華寺池公園「古墳の広場」として保存整備されています。

この時のことは、『続太平記』『今川記』『富士御覧日記』等にも詳しく記されている。将軍義教は鎌倉公方の足利持氏に将軍の権威を誇示するため「富士遊覧」と称して、大行列を仕立てて京都から駿河国に下った。飛鳥井雅世、三条実雅、勧修寺教秀の公家や歌人や殿上人の他に、一説には6千騎ともいわれる武士を率いて、「山も川もとどろき渡りけり。」と称される程の大部隊を伴って大井川を越えて来た。駿河国守護職今川範政が出迎え、一行は鬼岩寺に1泊した。帰路にも1泊し、この時鬼岩寺裏の岩田山に富士山を眺めるための望事を築いたという。この故事によってこの山を「富士見平」とか「天がすみ」と呼ばれ、高草山の山越しに富士山が眺められることで有名になった。

文明5年(1473) 歌人の釈正広は富士見平にて、「富士はなお上にぞ見ゆる藤枝や高草山の峰の白雲」という歌を残している。

【飛行舎利】

1568年(永禄11年)より駿河侵攻を開始した武田信玄は、1570年(永禄13年)正月、城主・大原資良以下今川家臣の立て籠もる花沢城に攻め入った。信玄は高草山中腹に布陣し、武田勝頼・武田信廉・長坂長閑らが攻撃を行った。城兵は14日間に渡り奮戦したが、同月27日に降参し開城、大原資良は遠江に退去したと伝わる。月末には田中城を攻略した。この時、武田軍は飽波神社、清水寺、東光寺、遍照光寺等の名だたる神社仏閣を焼き払った。鬼岩寺もこの兵火によって本尊の聖観世音菩薩を除いて貴重な寺宝や記録が残らず焼失した。この時、鳥羽天皇が奉納した仏舎利二粒は、燃えさかる炎の中を飛び出したので、「飛行の舎利」と呼ばれた。信玄はこの舎利を甲斐に持ち帰り、武田勝頼の手を経て高野山に奉納した。江戸時代に入ってから高野山成慶院住職秀雅は、この舎利が藤枝宿鬼岩寺のものであったことを知り、延宝7年(1679)鬼岩寺に返納した。その後、鬼岩寺の復興は慶長7年(1602)幕府から12石の朱印領を賜り、伽藍が再興されてからである。現在の不動堂はこの時建立されたものである。

【黒犬神社】

鬼岩寺の境内に鎮座する境内小社です。このお社は、神犬クロが祀られています。これには次のような伝説が伝わっています。その昔、領主の田中城の城主・本多公は闘犬を好み、洋犬の血を引く土佐犬シロを飼っていました。あるとき城下の鬼岩寺に春埜山から遣わされた狼の血を引く神犬クロがいると知り、殿様の愛犬シロと勝負せよと寺に命じました。城庭の広場で衆人見守るなか、神犬クロはたちまちのうちに殿様の愛犬を咬み倒してしまいました。これに怒った殿様の本多公は、家臣団数百名に命じてクロを追わせました。城下を追い回されたクロは逃げ場を失い古井戸に身を投げて死んでしまいました。このとき火柱が立ち黒雲が湧き起り、百雷のような恐ろしいうなり声が城下に響きわたりました。また異説では春埜山からクロの仲間の山犬の群れが押し寄せて来たとも伝えられています。この神威に恐れをなした本多公は、平伏合掌して詫び、お社を建ててクロを祀ったのがこの黒犬神社だと伝えられています。

黒犬神社は今でも「死しても負けずの神」、武運長久大願成就の守護神として信仰を集めています。春埜山は、狼を遣わすとされた遠州三山、山住、秋葉山、春埜山の内の一つです。この伝説から春埜山の犬飼集団は江戸時代になっても狼犬を貸し出す事業を行っており、その勢力は藩主である大名家を屈服させるほどだったことが分かります。

写真はフェイスブックフレンドの鈴木勲さん撮影です。