アメリカ合衆国ワシントン・ポトマック河畔の桜は、明治45年(1912)に、ときの東京市長尾崎行雄によってワシントン市に贈られたものであることは、よく知られている。だがその陰に、その実現のために心血を注いだ農商務省技師がいたことを知っている人は、数少ないと思われる。

実は最初に東京市が業者を通じて送った7年生の苗木2000本はアメリカの検疫で全部焼却されてしまった。線虫、カイガラムシ、コスカシバなどの害虫や病気が多くみられたためだが、植物検疫の知識に乏しかった当時の日本人が犯した大きな失敗であった。面目丸つぶれの尾崎市長は改めてクリーンな苗木の送付を決意する。そこで白羽の矢が立ったのが、静岡県興津町(現在の静岡県静岡市清水区興津中町485-6)にできたばかりの農事試験場園芸部であった。苗木づくりの重責を負わされたのは、主任技師の熊谷八十三であった。

今と違って、明治末期の園芸研究は内外の優良果樹を養成し、各地に配布することが大きな仕事だった。熊谷はその責任者で、この時代に地方に配布された果樹は、ほとんど彼の手をわずらわしている。だがそんな彼でも、国の名誉がかかる苗木づくりとなれば、話は別であった。まず台木には虫害の少ない兵庫県東野村(現在は伊丹市)の山桜が選ばれた。これを地元農家の協力を得て、挿し木で増殖。興津に移送し、荒川堤の染井吉野など数種を接ぎ木し、線虫発生のない土を選び、 植えつけた。1年間養成した後、12月末に掘り取り、ガス燻蒸の後、いったん仮植。翌春2年生になった苗木6000本を船便でアメリカに送った。

明治45年3月、苗木はワシントンに到着。ここで厳密な検疫検査を受けたが、〈不思議なほど病害虫の発生がない〉と判定され、見事にパスした。3月27日には大統領夫人臨席のもと、 ポトマック河畔で植樹式が挙行されている。今から100余年前の日米親善の桜は、同時に日本農業の技術力の高さを示す証(あかし)といってよいのだろう。

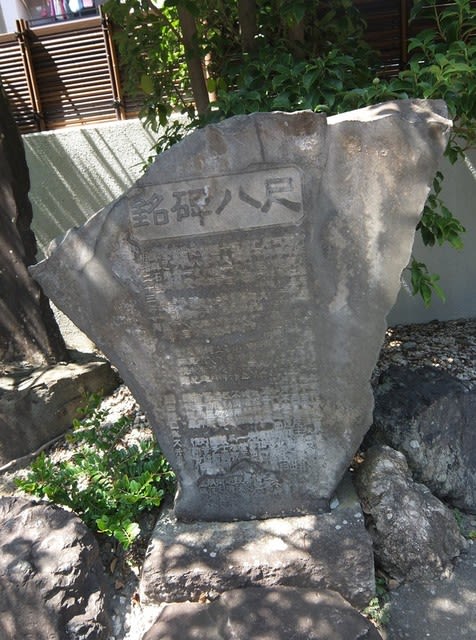

苗木づくりの舞台となった農事試験場園芸部は、その後園芸試験場に昇格。今では名も果樹研究所興津拠点と変わったが、構内にはそのときの薄寒桜が現存し、「ワシントンの桜誕生の地」の碑が建っている。

熊谷は初代場長恩田鉄弥(おんだてつや)の後を受け、大正12年(1923)に2代目場長に就任する。だが翌年には、関東大震災後の財政窮乏をみて自ら退職。 近くに別荘をもつ元老西園寺公望に乞われ、執事になった。執事就任後も園芸研究に心を配り、毎朝出勤前に試験場に立ち寄り、研修生に英語の講義をつづけたという。

国立国会図書館には、14歳から昭和44年(1969)の、亡くなる3日前までの熊谷の日記が所蔵されている。西園寺公にかかわる部分は、松本清張も引用している昭和史研究の一級資料だが、 試験場時代のそれも興味深いに違いない。清廉な生きざまを貫いた人であった。

(以上は公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会ホームページより抜粋。写真は野原博さん撮影)

実は最初に東京市が業者を通じて送った7年生の苗木2000本はアメリカの検疫で全部焼却されてしまった。線虫、カイガラムシ、コスカシバなどの害虫や病気が多くみられたためだが、植物検疫の知識に乏しかった当時の日本人が犯した大きな失敗であった。面目丸つぶれの尾崎市長は改めてクリーンな苗木の送付を決意する。そこで白羽の矢が立ったのが、静岡県興津町(現在の静岡県静岡市清水区興津中町485-6)にできたばかりの農事試験場園芸部であった。苗木づくりの重責を負わされたのは、主任技師の熊谷八十三であった。

今と違って、明治末期の園芸研究は内外の優良果樹を養成し、各地に配布することが大きな仕事だった。熊谷はその責任者で、この時代に地方に配布された果樹は、ほとんど彼の手をわずらわしている。だがそんな彼でも、国の名誉がかかる苗木づくりとなれば、話は別であった。まず台木には虫害の少ない兵庫県東野村(現在は伊丹市)の山桜が選ばれた。これを地元農家の協力を得て、挿し木で増殖。興津に移送し、荒川堤の染井吉野など数種を接ぎ木し、線虫発生のない土を選び、 植えつけた。1年間養成した後、12月末に掘り取り、ガス燻蒸の後、いったん仮植。翌春2年生になった苗木6000本を船便でアメリカに送った。

明治45年3月、苗木はワシントンに到着。ここで厳密な検疫検査を受けたが、〈不思議なほど病害虫の発生がない〉と判定され、見事にパスした。3月27日には大統領夫人臨席のもと、 ポトマック河畔で植樹式が挙行されている。今から100余年前の日米親善の桜は、同時に日本農業の技術力の高さを示す証(あかし)といってよいのだろう。

苗木づくりの舞台となった農事試験場園芸部は、その後園芸試験場に昇格。今では名も果樹研究所興津拠点と変わったが、構内にはそのときの薄寒桜が現存し、「ワシントンの桜誕生の地」の碑が建っている。

熊谷は初代場長恩田鉄弥(おんだてつや)の後を受け、大正12年(1923)に2代目場長に就任する。だが翌年には、関東大震災後の財政窮乏をみて自ら退職。 近くに別荘をもつ元老西園寺公望に乞われ、執事になった。執事就任後も園芸研究に心を配り、毎朝出勤前に試験場に立ち寄り、研修生に英語の講義をつづけたという。

国立国会図書館には、14歳から昭和44年(1969)の、亡くなる3日前までの熊谷の日記が所蔵されている。西園寺公にかかわる部分は、松本清張も引用している昭和史研究の一級資料だが、 試験場時代のそれも興味深いに違いない。清廉な生きざまを貫いた人であった。

(以上は公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会ホームページより抜粋。写真は野原博さん撮影)