秋葉山本宮秋葉神社(静岡県浜松市天竜区春野町領家841)は、東海随一の霊山との呼び声も名高い秋葉山を神体山と仰ぎ、創建は和銅2(西暦709)年と伝えられております。

中世には「秋葉大権現」と称して、その御神徳は国中に知れわたり、朝廷からは正一位の神階を賜り、著名な武将からも数多くの名刀が寄進されました。更に江戸時代には全国に秋葉講が結成され、街道は参詣者で賑わいました。今なお古式の祭儀がそのままに営まれ、全国津々浦々より崇敬されております。

以下はウイキペディアの記述に拠ります。

秋葉神社(あきはじんじゃ)は、赤石山脈の南端に位置する、標高866mの秋葉山の山頂付近にある神社。日本全国に存在する秋葉神社(神社本庁傘下だけで約400社)、秋葉大権現および秋葉寺のほとんどについて、その事実上の信仰の起源となった神社であり、もう一方の日本二社(総本廟)秋葉大権現の越後栃尾秋葉山『古来の根本』秋葉三尺坊大権現と並び、『今の根本』と言われる。

【創 建】

創建時期には諸説があるが、上古より神体山・霊山として仰がれて来た。社伝では和銅2年(709年)に初めて社殿が建立された。その伝承では山が鳴動し火が燃え上がったため、 元明天皇 より「あなたふと 秋葉の山にまし坐せる この日の本の 火防ぎの神」と御製を賜り、社殿を建立したという(秋葉山本宮秋葉神社由緒)。なお地元春野町では、浪小僧の伝説が伝えられる。その内容は社殿建立時に人手が不足し、藁で人形を作り祈ったところ、人形に魂が宿り一緒になって働いたため予定より早く完成した。感謝して川に流したところ浪の音で風雨の災害を知らせてくれるようになったというものである。

その後、仏教や修験道が入り、神仏習合の霊山として発達した。江戸時代に僧侶が編纂した「遠州秋葉山本地聖観世音三尺坊略縁起」などでは行基開山説が説かれ、大宝元年(701年)に寺を開いたとされる。

「秋葉」の名の由来は、大同年間に時の嵯峨天皇から賜った御製の中に「ゆく雲のいるべの空や遠つあふみ秋葉の山に色つく見えし」とあったことから秋葉山と呼ばれるようになったと社伝(修験の伝承)に謳われる一方「行基が秋に開山したことによる」、「焼畑に由来する」、「蝦蟇の背に秋葉の文字が浮かび上がった」(「遠州秋葉山本地聖観世音三尺坊略縁起」)などの異説もある。

【三尺坊】

平安時代初期、信濃国戸隠(現在の長野県長野市戸隠)の出身で、越後国栃尾(現在の新潟県長岡市)の蔵王権現(飯綱山信仰に由来する)などで修行した三尺坊(さんしゃくぼう)という修験者が秋葉山に至り、これを本山としたと伝えられる。しかし、

1. 三尺坊が活躍した時期(実際には鎌倉時代とも室町時代とも言われる)にも、出身地や足跡にも多くの異説がある。

2. 修験道は修験者が熊野、白山、戸隠、飯綱など各地の修験道場を行き来しながら発展しており、本山という概念は必ずしも無かった。

3. 江戸時代には秋葉寺以外にも、上述の蔵王権現や駿河国清水(現在の静岡県静岡市清水区)の秋葉山本坊峰本院などが「本山」を主張し、本末を争ったこれらの寺が寺社奉行の裁きを受けたとの記録も残されている。

4. 戦国時代より以前に成立した、秋葉大権現に関する史料がほとんど発見されていない。

よって現状では、祭神または本尊であった秋葉大権現・三尺坊の由来も「定かではない」という他はなく、今後の更なる史料の発掘および研究が待たれている。

【近世期】

戦国時代までは真言宗との関係が深かったが、徳川家康と関係のあった可睡斎の禅僧茂林光幡が戦乱で荒廃していた秋葉寺を曹洞宗の別当寺とし、以降徳川幕府による寺領の寄進など厚い庇護の下に、次第に発展を遂げてゆくこととなった。

秋葉山には禰宜・僧侶(曹洞宗)・修験(当山派)の三者が奉仕し、別当は僧侶が務めた。この頃山頂には本社と観音堂を中心に本坊・多宝塔など多くの建物が建ち並び、修験も十七坊(時代によって増減あり、三十六坊の時期もある)あったと伝えられる。

徳川綱吉の治世の頃から、秋葉大権現は神道、仏教および修験道が混淆(こんこう)した「火防(ひぶせ)の神」として日本全国で爆発的な信仰を集めるようになり、広く秋葉大権現という名が定着した。特に度重なる大火に見舞われた江戸には数多くの秋葉講が結成され、大勢の参詣者が秋葉大権現を目指すようになった。参詣者による賑わいはお伊勢参りにも匹敵するものであったと言われ、各地から秋葉大権現に通じる道は秋葉路(あきはみち)や秋葉街道と呼ばれて、信仰の証や道標として多くの常夜灯(秋葉灯篭)が建てられた。また、全国各地に神仏混淆の分社として多くの秋葉大権現や秋葉社が設けられた。

龍燈(龍頭)と呼ばれる祠を兼ねた特殊な常夜燈があり、そこが町内・講中の信仰の場となった。現在でも町内で神符を受けて常夜燈に祀る地域は多い。

【近代以降】

1868年(明治元年)に明治政府によって神仏分離令が、1872年(明治5年)には修験宗廃止令が強行され、秋葉山も神仏分離を行うこととなったが、秋葉権現が神仏いずれかという神学論争に加え、山内の修験派と僧派の対立もあり、その決着が容易につかなかった。明治5年に教部省は秋葉権現を三尺坊とは異なる鎮守と判断し、更に修験の家伝に基づき祭神名を火之迦具土大神(ひのかぐつちのおおかみ)であるとした。秋葉山を神道の秋葉大権現と仏教の秋葉寺に分離し、更に秋葉大権現を秋葉神社と改称した。翌1873年(明治6年)、秋葉寺は無住無檀という理由で廃寺となるが、これは当時の社寺に関する法令が適用された結果であり、秋葉寺が神仏分離で廃寺されたというのは正確ではない。

秋葉寺の廃寺に伴い、三尺坊は萬松山可睡斎(静岡県袋井市)に遷座、宝物什物も移管された。全国各地の分社もそれぞれの土地の事情で神仏分離令に従い、神社または寺として独立の道を歩むこととなった。明治6年に県社列格。

第二次世界大戦中の1943年(昭和18年)、山頂(上社、かみしゃ)が山麓から発生した山火事の類焼により本殿東側の山門を除く建物全てを焼失した。戦中戦後は再建も容易ではなく、山麓に下社を造営し祭祀を継続した。しかし、1986年(昭和61年)に現在の山上の社殿が再建され、相前後して山頂に通じる林道の整備も成ったため、ここに名実共に秋葉山本宮秋葉神社として再興を果たした。尚、戦後秋葉山本宮秋葉神社と改称したのは、社格制度がなくなる中、全国の秋葉神社の本宮であることを示すためである。 平成21年(2009年)御鎮座1300年を記念して本殿西側の神門を建立。

【天 狗】

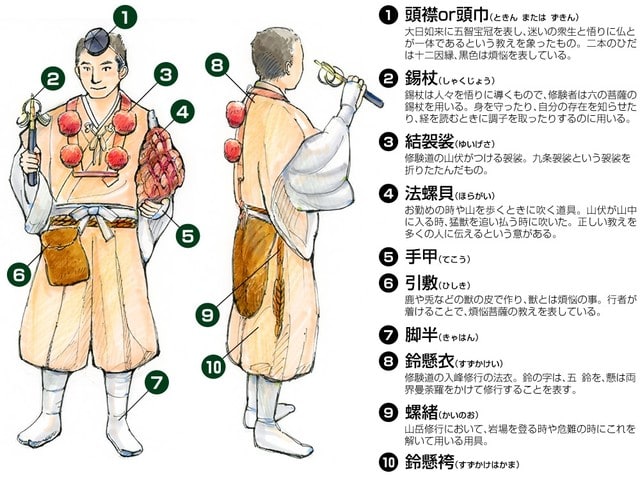

天狗(てんぐ)は、日本の民間信仰において伝承される神や妖怪ともいわれる伝説上の生き物。一般的に山伏の装束で、赤ら顔で鼻が高く、翼があり空中を飛翔するとされる。俗に人を魔道に導く魔物とされ、外法様ともいう。

静岡県大井川では、『諸国里人談』に、一名を「境鳥」といい、顔は人に似て正面に目があり、翼を広げるとその幅約6尺、人間と同じような容姿、大きさで、嘴を持つ「木の葉天狗」が伝えられており、夜更けに川面を飛び交い、魚を取っていたと記されている。

【修験道】

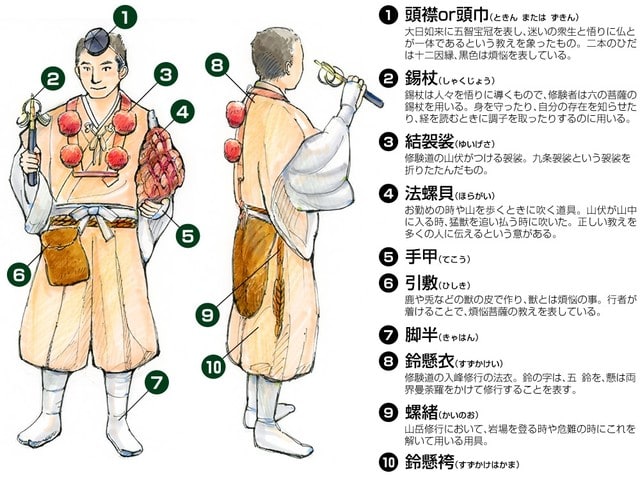

修験道(しゅげんどう)は、山へ籠もって厳しい修行を行うことにより、悟りを得ることを目的とする日本古来の山岳信仰が仏教に取り入れられた日本独特の宗教である。修験宗ともいう。修験道の実践者を修験者または山伏という。

修験道は、森羅万象に命や神霊が宿るとして神奈備(かむなび)や磐座(いわくら)を信仰の対象とした古神道に、それらを包括する山岳信仰と仏教が習合し、さらには密教などの要素も加味されて確立した宗教である。日本各地の霊山を修行の場とし、深山幽谷に分け入り厳しい修行を行うことによって功徳のしるしである「験力」を得て、衆生の救済を目指す実践的な宗教でもある。この山岳修行者のことを「修行して迷妄を払い、験徳を得る 修行して その徳を驗(あら)わす」ことから修験者、または山に伏して修行する姿から山伏と呼ぶ。修験とは「修行得験」または「実修実験」の略語とされる。

修験道は、飛鳥時代に役小角(役行者)が創始したとされるが、役小角は伝説的な人物なので開祖に関する史実は不詳である。役小角は終生を在家のまま通したとの伝承から、開祖の遺風に拠って在家主義を貫いている。

修験道は、鎌倉時代後期から南北朝時代には独自の立場を確立した。 江戸幕府は、慶長18年(1613年)に修験道法度を定め、真言宗系の当山派と、天台宗系の本山派のどちらかに属さねばならないことにした。

修験道とは柱源の境界を得ることを究極の目的とする宗教である。柱源の教えは難解であるため、初行者は密教を修めることで境界を高めることから修行を始める。柱源法は園城寺と醍醐寺のみが護持する。園城寺では柱源法流、醍醐寺では惠印法流として相承する。そのため修験寺はこの二寺の末寺となって本山派、当山派と呼ばれたのである。

柱源法は修験道の秘法で当道の秘法と呼ばれ、「柱源」の名称さえも秘されました。柱源法流は「峰中法流」とも称され、役行者が箕面の瀧窟に霊的なかたちで出現した龍樹菩薩から直接に授けられたものと伝えられています。

明治元年(1868年)の神仏分離令に続き、明治5年、修験禁止令が出され、修験道は禁止された。里山伏(末派修験)は強制的に還俗させられた。また廃仏毀釈により、修験道の信仰に関するものも破壊された。