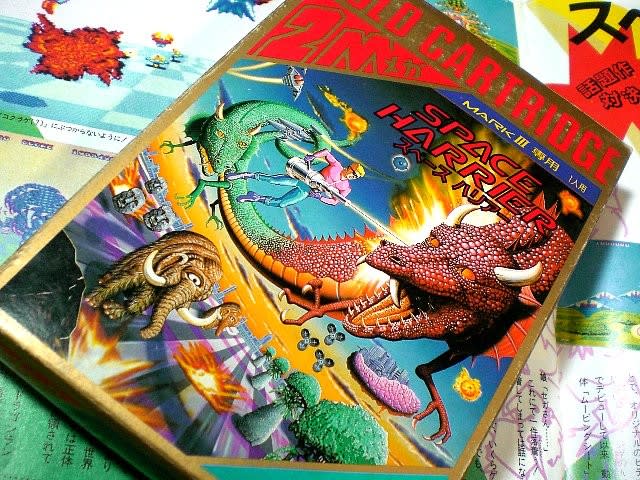

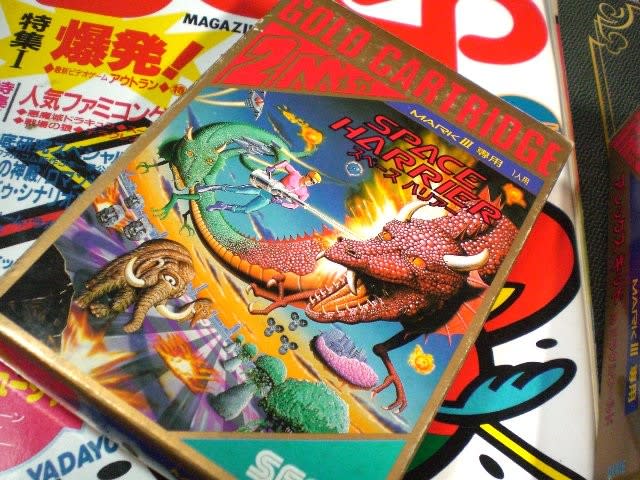

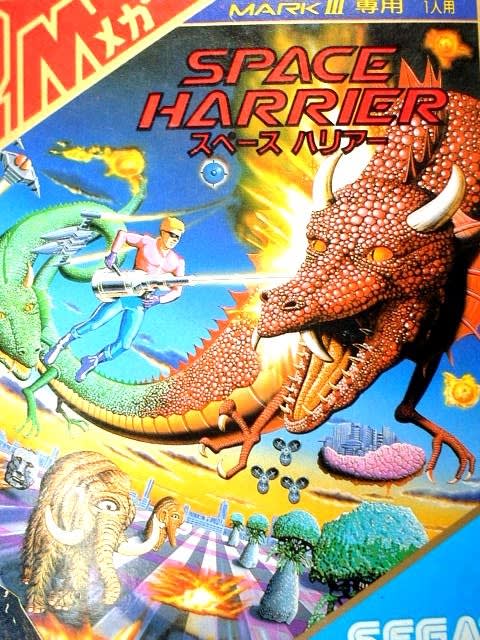

スペースハリアー(Space Harrier)は、ハングオンに続く体感ゲームの第2弾として1985年にセガより発売されました。開発者は、アウトラン、アフターバーナー、バーチャファイターの鈴木裕氏。家庭用への初移植SEGA・MARKⅢ版は、86年12月に発売されました。こちらの担当者は、ソニックの中裕司氏。

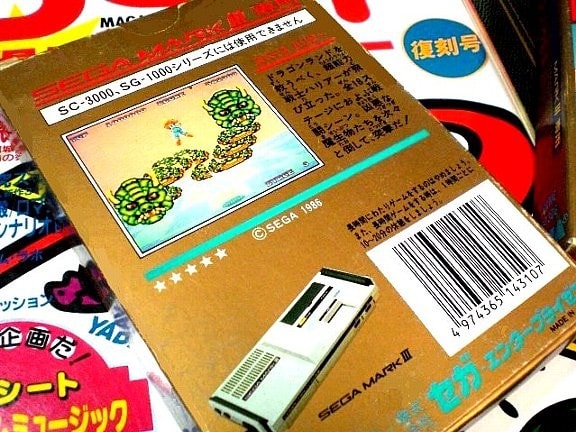

ゲームは、ドラゴンランドを救うために超能力戦士“ハリアー”を操作して、全18ステージの戦いに挑むというもの。まだゲームにポリゴンが使用される以前の作品のため、巨大なスプライトを高速で動かしたり、拡大や縮小を駆使して作られていました。この頃には極めて珍しかった左右に動く巨大な筐体とともに、体感ゲームというものを一般に知らしめた作品だったと思います。躍動感や疾走感のあるBGMも含めて、前作“ハングオン”の発売から4ヶ月後という短期間で発表されたとは思えない完成度を誇っていました。

超能力戦士“ハリアー”が、最初の企画段階では戦闘機だったというのは有名な話ですが、ハードの制約上の問題から自機が人間へと変更されています。それに伴って世界観も戦車が攻撃目標のフライトシミュレーター的な空間から、岩が宙に浮かぶ独特なファンタジー世界“ドラゴンランド”へと変更されました。このドラゴンランドの幻想的な世界感は、YESなどのジャケットで知られる画家、アートデザイナーであるロジャー・ディーン(Roger Dean)氏の世界を表現したいとのことで製作されたそうです。いくつかの偶然が重なって、あの幻想的な世界が生まれたということになります。

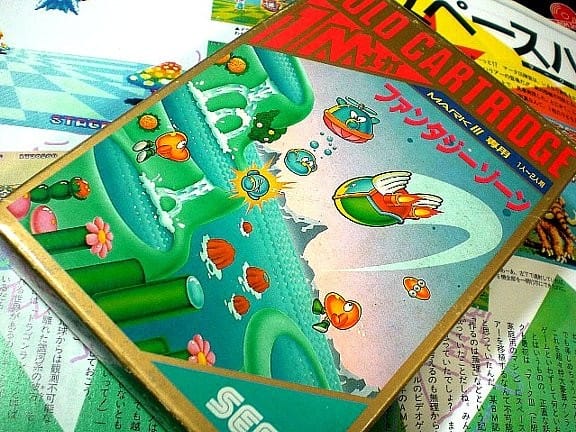

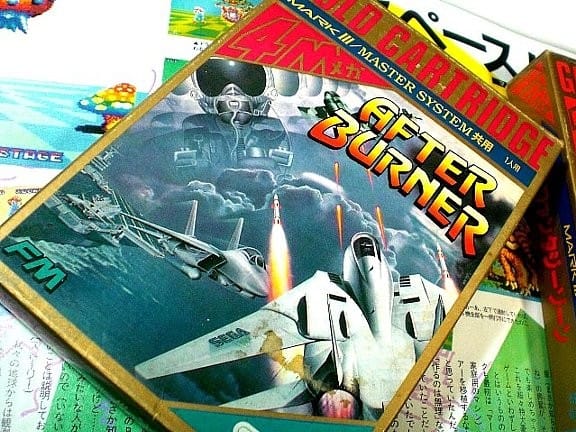

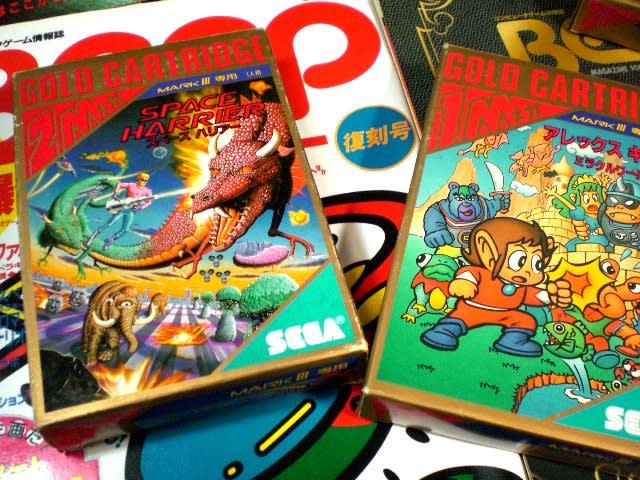

SEGA・MARKⅢ版は、2メガの大容量を誇り“ファンタジーゾーン”と共に、その頃売出し中だった新ハードSEGA・MARKⅢのキラーソフトと言えるものでした。当時これを遊びたくてMARKⅢ版を手に入れました。忘れてしまいましたが、当時これを購入後に初めて開けた時の興奮はどうだったのでしょうか。

個人的な思い出としては、初めてアーケードで遊んだのはデパートの屋上のゲームコーナーだったと思います。疾走するスピード感に圧倒され、凄いゲームだという印象でした。そのあと冬の寒い夜に、塾か何かの帰りに書店に寄った際、立ち読みしたPC誌(コンプティークかポプコムあたりだったと思う)でSEGA・MARKⅢ版の記事を見たときには衝撃が走りました。巨大なキャラが表示されている鮮明な静止画に、8ビット機でこれが動くとはありえないと思いました。当時、PC-88やMSXなどの(スクロールすら苦労する)8ビットPCで遊んでいましたので、余計に実感としてそう感じたのだと思います。SEGA・MARKⅢに、(8ビットを超えた)無限の可能性を感じて購入を決めたのでした。

ありえないはずの移植は、実際にはスプライトを使用せず背景に巨大キャラを書き込み動かすという方法を使って実現されていました。 SEGA・MARKⅢの性能というより、移植を担当した中裕司氏のプログラム技術と、アイデアの賜物だったようです。

実際SEGA・MARKⅢは、グラフィック機能などは、それまでのものより優れていたけれどCPUは従来のものと変わらないZ80を使用しており、ずば抜けたものとは言えませんでした。無限の可能性を秘めた8ビット機は、90年代前半まで16ビット機と互角に勝負できたPC-エンジンの方だったといえるのかもしれません。

アーケード版“スペースハリアー”の衝撃は、ゾルゲ市蔵氏『8ビット年代記』でも描かれています。この頃は、ゾルゲ氏がアニメ製作に熱中していた関係でゲームの話題は少なくなりアニメ製作編になっているのですが、そこに突然挿入するような形でスペースハリアーに受けた衝撃が描かれています。この頃のゲーム史からすると、ゼビウスに匹敵するインパクトを持っていたということなのでしょう。

その後PC-88やPC-6001mkII(6601)にスピードとゲーム性のみを再現する形で移植されたり、移植度の高かったX68000版が注目されたり、何故かタカラが発売したFC版、ゲームギア版、なかなか良く出来ていたPC-エンジン版と、移植の再現性という意味でも楽しませてくれました。32ビット次世代機セガサターンで、移植の再現度は完成を見たようですが、自分にとって“スペースハリアー”といえば、やはりSEGA・MARKⅢ版ということになるかなと思います。

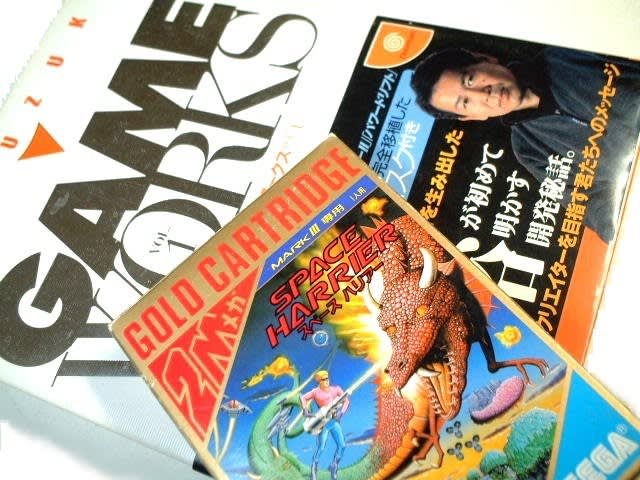

参考:Wiki スペースハリアーの項、鈴木裕ゲームワークス Vol.1/鈴木裕・アスペクト、8ビット年代記/ゾルゲ市蔵・マイクロマガジン社)、Beep復刻版/ソフトバンク、SEGAPOWER、International Arcade Museum

楽しみに読ませてもらってます。

wikiにもあります通りAMショーの発表までは戦闘機だったと書かれたありますよね。これは知ってましたが、「プロジェクト・バークレイ」http://youtu.be/gFKKnlQYE90

の鈴木さんの話聞いても単純にハリアーが戦闘機だったのを人間に変えただけかと思ってました。(マークⅢ版みたいに主役キャラだけ戦闘機かと思っていた。)もともと敵キャラもファンタジーではなく戦車だったんですか?そこら辺は知らなかったなぁ。

今度マークⅢハリアーネタするとき(いつになるのやら・・)リンクさせていただきますね。

戦車の話は“鈴木裕ゲームワークス Vol.1”の鈴木裕氏の記述より引っぱってきています。

文脈的には~戦闘機を人間に変えて、攻撃目標が戦車のままではおかしいので、合うようにファンタジー世界へと変えた~という感じですので、実際に戦車の世界がプログラムされていたというよりは、企画段階での話しだと思います。ただ上司は、戦闘機ハリアーをシミュレーションしたもとのプランがよいと譲らなかった~とも書かれてますので、元の企画は結構リアル路線だったのではと思われます。スペハリ開発秘話の1/3くらいは、この変更にまつわる話だったりします。

余談ですが、鈴木氏の自伝“鈴木裕ゲームワークス Vol.1”は、ドリキャス版のハングオン~パワードリフトまでの歴代体感ゲーム5本が収録されていますので、結構お勧めです。マークⅢハリアーネタを楽しみにしてます。

ゲームワークスは前から気になっていて確かアマゾンで中古あるので購入しようかと考えていたところです。シェンムー内の体感ゲームをやるにあたりどうもドリキャスのコントローラがしっくりこないのでそこら辺も躊躇していた部分です。スペハリに関して言えば前にブログで書きましたが、その前年くらいにセガから発売された擬似3Dゲーム「ズーム909」と似ている部分がありますが、このゲームとは関連性は全くないのかな?(スタッフが一緒だったとか。)もしそこら辺の文献が見つかったら教えてくださいね。

元の企画自体は、ハリアーの名前だけ残して全て変えてしまったとも鈴木氏は書かれてますので、鈴木氏の中にこの作品の存在があったという感じはします。ただゲームワークス内では、関連性に関しては触れられてないですね。