東京などの街では寒い一日だったようですが、天覧山は陽気溢れる心地よい一日でした。と言うのも、天覧山の岩場は山の南面にありますから、北風がいくら強く吹いても山で遮られるからなんです。太陽は一日中照っていましたから、ポカポカと穏やかなクライミング日和でした。

この日のHTさんの課題は2つ。トラバース岩往路の完成と鏡岩の安定的登攀。前回はいきなりトラバース岩で行なって、筋肉への急激な負荷が問題だと分かりましたから、最下部岩場10往復からスタート。前回、驚異的記録を出したので、この日からはタイムを取らないこととします。念のためにHTさんに「時間、計る?」と聞くと、「計らない」との答え。ただ、僕自身がまったく計らないのも寂しくて、「10往復でどれくらいかだけ計ろうよ」と言う始末。

2023年1月10日(火) 天覧山平日岩トレ№13

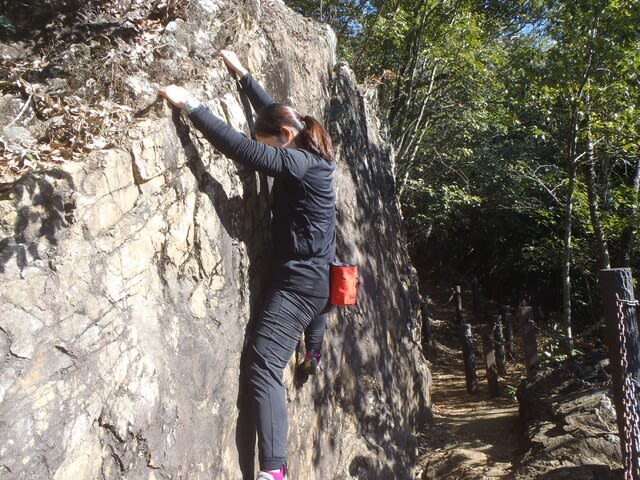

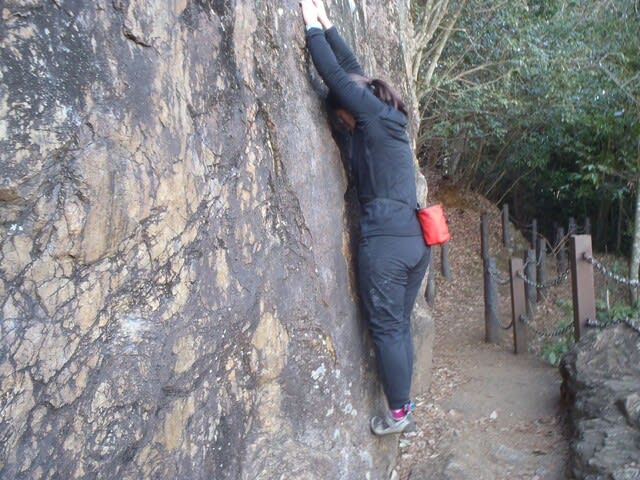

▲10:47。HTさん、のんびりとスタートしました。実にゆっくりした足運び、手さばき。でも、1往復目でも3分はかかっていません。意外に速い! 実にゆっくりと、進んでいるようなのに、速いんですね。

▲10:47。HTさん、のんびりとスタートしました。実にゆっくりした足運び、手さばき。でも、1往復目でも3分はかかっていません。意外に速い! 実にゆっくりと、進んでいるようなのに、速いんですね。

▲11:09。結果は24分54秒81、1往復平均およそ2分30秒ですね。理想的なウォーミングアップだと思います。

▲11:09。結果は24分54秒81、1往復平均およそ2分30秒ですね。理想的なウォーミングアップだと思います。

▲11:21。続いて、先日S藤さんに行なってもらった立ち込み課題をHTさんにもやってもらいました。HTさんは良いバランスで天覧山の幾つかのルートを登れていますから、この課題は問題なくクリアできると予想していました。ところが、思いのほか苦労しています。両手や片手では何とか出来るようになりましたが、2本指では困難です。1本指では出来ません。意外と脚だけの力で立ち込むというのは難しいのですね。「足で登る」とはよく言われる言葉ですが、脚の筋力が強いことも必要なんでしょうかね。他のメンバーにもやってみてもらおうかな、と思っています。

11時40分くらいだったでしょうか? トラバース岩へ上がって行きました。まずは僕が1往復。それからHTさんのトラバース片道(往路)完成へのトライが始まります。ムーブは全部できています。最初のころ関門だった4ヶ所も今では大丈夫です。でも、全部を繋げるとなると、少しのケアレスミスも許されません。

▲11:58。最初の数回のトライではケアレスミスを繰り返してしまいます。

▲11:58。最初の数回のトライではケアレスミスを繰り返してしまいます。

▲12:09。でも、12時9分にとうとう左から右へのトラバース片道(往路)が成功! 素晴らしい! そのまま余勢をかって、右から左への復路にもチャレンジしてもらいます。上手くいけば一挙にトラバース1往復成功です。しかし、やっぱり途中で落下。まだ復路のムーブも詳細は知りませんから、当然ですよね。

▲12:09。でも、12時9分にとうとう左から右へのトラバース片道(往路)が成功! 素晴らしい! そのまま余勢をかって、右から左への復路にもチャレンジしてもらいます。上手くいけば一挙にトラバース1往復成功です。しかし、やっぱり途中で落下。まだ復路のムーブも詳細は知りませんから、当然ですよね。

▲12:18。それからは復路のムーブを教えてあげます。ムーブ自体は往路が出来ていますから、マスターするのは比較的容易です。

▲12:18。それからは復路のムーブを教えてあげます。ムーブ自体は往路が出来ていますから、マスターするのは比較的容易です。

▲12:43。復路のの関門のひとつは、HTさんにとっての往路の第1関門だった最も高く上がっている箇所。スタンスの高さが1mはあります。ですから失敗して落下するのが怖いんですね。ここに来てから、さらに上部の大きなガバホールドを掴むのですが、その際に一方の手を離すのが怖いと言うんです。僕自身は怖いと感じたことがないので、理解しづらいのですが、少しでも落ちそうと感じていれば確かに怖いでしょうね。HTさんは一度ここで落下しました。僕が補助していますから、酷い落下にはなりません。一度落下して、HTさんはふんぎりが付いたようですね。それからは出来るようになりました。

▲12:43。復路のの関門のひとつは、HTさんにとっての往路の第1関門だった最も高く上がっている箇所。スタンスの高さが1mはあります。ですから失敗して落下するのが怖いんですね。ここに来てから、さらに上部の大きなガバホールドを掴むのですが、その際に一方の手を離すのが怖いと言うんです。僕自身は怖いと感じたことがないので、理解しづらいのですが、少しでも落ちそうと感じていれば確かに怖いでしょうね。HTさんは一度ここで落下しました。僕が補助していますから、酷い落下にはなりません。一度落下して、HTさんはふんぎりが付いたようですね。それからは出来るようになりました。

▲13:58。ここからが復路のパワー系ムーブの始まりです。復路の方が少しは楽ですね。

▲13:58。ここからが復路のパワー系ムーブの始まりです。復路の方が少しは楽ですね。

▲13:58。HTさんにとって関門となったのは2ヶ所。最初の関門はコーナーでの立ち込み。スタンスは20~30cmほどホールドは高さ1mほどの箇所で、両腕でぶら下がっている状態から立ち上がって高い2mほどの場所のホールドを掴むんです。静かにスタティックに立ち上がる方法と、ホールドで反動を付けて立ち上がる方法があります。反動を利用した方が容易なんですが、疲労が進んでいると、上手く2mの高さのホールドを掴めないことがあるんです。スタティックな方が足場の工夫が必要ですが、確実なんです。写真はそのコーナーで立ち込もうとしている直前ですね

▲13:58。HTさんにとって関門となったのは2ヶ所。最初の関門はコーナーでの立ち込み。スタンスは20~30cmほどホールドは高さ1mほどの箇所で、両腕でぶら下がっている状態から立ち上がって高い2mほどの場所のホールドを掴むんです。静かにスタティックに立ち上がる方法と、ホールドで反動を付けて立ち上がる方法があります。反動を利用した方が容易なんですが、疲労が進んでいると、上手く2mの高さのホールドを掴めないことがあるんです。スタティックな方が足場の工夫が必要ですが、確実なんです。写真はそのコーナーで立ち込もうとしている直前ですね

▲14:02。コーナーを立ち込んで、さらに少し上に行きます。この辺りは比較的容易です。ホールドがガバですから。

▲14:02。コーナーを立ち込んで、さらに少し上に行きます。この辺りは比較的容易です。ホールドがガバですから。

僕もHTさんの休息中に4往復しました。休み休みなら10往復も出来そうですが、30代の時のように10往復がウォーミングアップとはいきませんね。HTさんにはその域まで行って欲しいと思います。

▲14:57。途中、遅い昼食も食べました。筋肉の疲労を回復させるために長い休息も取りました。HTさんの頑張りには頭が下がりますね。休憩をして筋肉の回復をさせながらとは言え、トラバース岩に来て3時間もぶっ通しでトライし続けています。よく筋肉の持久力が続くもんだと感心します。

▲14:57。途中、遅い昼食も食べました。筋肉の疲労を回復させるために長い休息も取りました。HTさんの頑張りには頭が下がりますね。休憩をして筋肉の回復をさせながらとは言え、トラバース岩に来て3時間もぶっ通しでトライし続けています。よく筋肉の持久力が続くもんだと感心します。

▲15:01。僕も気楽に1往復。往路のパワー系ムーブの箇所ですね。

▲15:01。僕も気楽に1往復。往路のパワー系ムーブの箇所ですね。

▲15:01。パワー系ムーブの終了点、左手でアンダーホールドを掴んだところです。

▲15:01。パワー系ムーブの終了点、左手でアンダーホールドを掴んだところです。

▲15:13。さてさて、主役の登場。復路のパワー系ムーブがスタートする地点ですね。

▲15:13。さてさて、主役の登場。復路のパワー系ムーブがスタートする地点ですね。

▲15:16。ここもパワー系ムーブの箇所。何度も繰り返し練習していますね。

▲15:16。ここもパワー系ムーブの箇所。何度も繰り返し練習していますね。

▲15:40。青空が広がり、トラバース岩は本当に心地の良い暖かな岩場です。

▲15:40。青空が広がり、トラバース岩は本当に心地の良い暖かな岩場です。

4時となり、西日もかなり傾いて来ました。僕は「今日は復路の完成は無理かもしれないな」と思い始めていました。でも、HTさんはそうではありません。

▲16:06。復路にチャレンジし続けています。パワー系ムーブの箇所を落下せずに通過して来ました。

▲16:06。復路にチャレンジし続けています。パワー系ムーブの箇所を落下せずに通過して来ました。

▲16:08。すると、ついに16時8分、復路完成! 凄い! その後、1往復にもチャレンジしてみましたが、すでに1往復続く力は残っていませんでしたね。これで終了です。

▲16:08。すると、ついに16時8分、復路完成! 凄い! その後、1往復にもチャレンジしてみましたが、すでに1往復続く力は残っていませんでしたね。これで終了です。

▲16:10。獅子岩の天辺でストレッチするHTさん。達成感に満たされているんでしょうね。

▲16:10。獅子岩の天辺でストレッチするHTさん。達成感に満たされているんでしょうね。

▲16:32。もう終了したと思ったのに、まだやっているHTさんでした。

▲16:32。もう終了したと思ったのに、まだやっているHTさんでした。

トラバース岩の往路と復路をそれぞれ成功させました。次回はそれを繋げるだけです。必ず1往復できると思います。

▲16:35。この日の富士山は目出度い富士山ですね。

▲16:35。この日の富士山は目出度い富士山ですね。

この日はもうひとつの課題だった鏡岩の安定的登攀には時間を費やせませんでした。でも、充実した岩トレだったと思いますし、成果も大きかったですね。クライミングを継続すると、少しずつでも必ず前進することが嬉しいですね。一ヶ月前には出来るとは思えなかったことが出来るようになってしまいます。HTさんもW科さんもこのトラバース岩10往復が必ず出来るようになりますよ。これをウォーミングアップと位置付けるようになりますよ。

HTさんは翌朝早起きして、美ヶ原へ行きます。反省会は短く済ませなければなりません。で、『長門や』という居酒屋さんに入りました。それなりに食べたからでしょうね。『あきちゃん』よりも高くついてしまいました。時間は短かったのに。

▲10:39。N村さんの指導のもと、M澤さんとS藤さんに最下部岩場のトラバースをやってもらいます。お二人とも天覧山は初めてなんだそうです。

▲10:39。N村さんの指導のもと、M澤さんとS藤さんに最下部岩場のトラバースをやってもらいます。お二人とも天覧山は初めてなんだそうです。 ▲11:40。

▲11:40。 ▲11:45。N村さんもまた頑張っています。ここがスタート地点。

▲11:45。N村さんもまた頑張っています。ここがスタート地点。

▲11:50。身長もある二人なので、若干は使うホールドが僕とは違ったりするかもしれません。トラバースの核心部である左端を中心に練習しました。

▲11:50。身長もある二人なので、若干は使うホールドが僕とは違ったりするかもしれません。トラバースの核心部である左端を中心に練習しました。

▲12:03。N村さんが小ハングルートに取付いたようです。

▲12:03。N村さんが小ハングルートに取付いたようです。 ▲12:41。M澤さんも

▲12:41。M澤さんも ▲12:52。N村さん(右)は

▲12:52。N村さん(右)は ▲13:44。N村さんも3級のフェースを登っています。

▲13:44。N村さんも3級のフェースを登っています。 ▲14:21。小ハングの核心部にとりかかるN村さん。

▲14:21。小ハングの核心部にとりかかるN村さん。 ▲15:02。M澤さんは腕がパンプしていると言いながら、何とかザイルにぶら下がりながらではありますが、上まで抜けました。

▲15:02。M澤さんは腕がパンプしていると言いながら、何とかザイルにぶら下がりながらではありますが、上まで抜けました。

▲16:52。ロープの回収を終えたN村さんもトラバースに挑戦。腰をもう少し岩に近づけて欲しいですね。

▲16:52。ロープの回収を終えたN村さんもトラバースに挑戦。腰をもう少し岩に近づけて欲しいですね。 ▲10:01。この日も気温は低く、麓の池には

▲10:01。この日も気温は低く、麓の池には

▲11:18。これがラップタイムの記録です。

▲11:18。これがラップタイムの記録です。 ▲11:51。HTさんも最下部岩場に降りて来て、10往復トラバースにトライします。ここでまたまた

▲11:51。HTさんも最下部岩場に降りて来て、10往復トラバースにトライします。ここでまたまた ▲12:28。W科さんが良いバランスで鏡岩を登って行きます。

▲12:28。W科さんが良いバランスで鏡岩を登って行きます。

▲13:17。この写真のHTさんの位置から右足を一歩上げれば、上のW科さんと哲さんの写真と同じ位置になります。そうなると、鏡岩の解決が半分以上見えて来るのです。HTさんは1度はノーテンションで登れたことがありますが、まだ安定的にはクリアできていません。

▲13:17。この写真のHTさんの位置から右足を一歩上げれば、上のW科さんと哲さんの写真と同じ位置になります。そうなると、鏡岩の解決が半分以上見えて来るのです。HTさんは1度はノーテンションで登れたことがありますが、まだ安定的にはクリアできていません。 ▲13:29。鏡岩の左から写真を撮りました。W科さん確保で哲さんが登り終ったようですね。

▲13:29。鏡岩の左から写真を撮りました。W科さん確保で哲さんが登り終ったようですね。 ▲13:54。鏡岩前の広場に降りて来て、W科さんと哲さんも遅い昼食タイム。

▲13:54。鏡岩前の広場に降りて来て、W科さんと哲さんも遅い昼食タイム。 ▲15:08。HTさんはやっぱり鏡岩が気になって、再度チャレンジ!

▲15:08。HTさんはやっぱり鏡岩が気になって、再度チャレンジ! ▲15:24。W科さんは

▲15:24。W科さんは ▲15:29。

▲15:29。

▲16:06。

▲16:06。 ▲16:24。W科さんもトラバースにトライ。

▲16:24。W科さんもトラバースにトライ。

▲16:30。復路の最初の関門、パワー系ムーブの箇所です。

▲16:30。復路の最初の関門、パワー系ムーブの箇所です。 ▲16:30。ここも関門。コーナーの立ち込みです。写真の姿勢から左足を軸に立ち込み、左手で伸ばした位置にあるホールドを掴むんです。

▲16:30。ここも関門。コーナーの立ち込みです。写真の姿勢から左足を軸に立ち込み、左手で伸ばした位置にあるホールドを掴むんです。 ▲16:32。これからが復路最後の関門です。

▲16:32。これからが復路最後の関門です。

▲16:42。体を下げて、コーナーを回るHTさん。日没時間も近づいています。夕方のトライでは新しい成果を上げることは出来ませんでした。でも、この努力は必ず報われるはずです。

▲16:42。体を下げて、コーナーを回るHTさん。日没時間も近づいています。夕方のトライでは新しい成果を上げることは出来ませんでした。でも、この努力は必ず報われるはずです。 ▲9:57。天覧山の麓の公園の池に

▲9:57。天覧山の麓の公園の池に ▲10:14。獅子岩の上からは

▲10:14。獅子岩の上からは

▲11:06。またまた

▲11:06。またまた ▲11:34。W科さんが

▲11:34。W科さんが ▲11:45。でも、ほぼ完璧にトップロープのセットが出来ていました。

▲11:45。でも、ほぼ完璧にトップロープのセットが出来ていました。 ▲12:00。さっそく

▲12:00。さっそく ▲12:22。W科さんは

▲12:22。W科さんは ▲13:20。2本目は

▲13:20。2本目は ▲13:21。ただ、W科さんが使っているこの写真の右端のカンテは使わなくても登れることが分かりました。W科さんは腕が長くて遠いカンテにも届いてしまうんですね。彼女はなおも繰り返し登ります。

▲13:21。ただ、W科さんが使っているこの写真の右端のカンテは使わなくても登れることが分かりました。W科さんは腕が長くて遠いカンテにも届いてしまうんですね。彼女はなおも繰り返し登ります。 ▲13:41。フェースに取りかかる前の、バンドに手を掛け、登ろうとしています。

▲13:41。フェースに取りかかる前の、バンドに手を掛け、登ろうとしています。 ▲14:05。3つ目のルートは

▲14:05。3つ目のルートは ▲15:07。左端をスタートして、何度かは落下しましたが、右端まで辿り着きました。

▲15:07。左端をスタートして、何度かは落下しましたが、右端まで辿り着きました。 ▲15:28。この写真は復路ですね。右から左へ進んでいます。ここからコーナーまでがパワームーブの続くエリアです。

▲15:28。この写真は復路ですね。右から左へ進んでいます。ここからコーナーまでがパワームーブの続くエリアです。 ▲16:05。この写真もひとつ前の写真と同じ場所ですね。パワー系ムーブに入る瞬間ですね。

▲16:05。この写真もひとつ前の写真と同じ場所ですね。パワー系ムーブに入る瞬間ですね。 ▲10:40。さあて、HTさんのトラバースです。HTさんのトラバースは目覚ましく上達中です。

▲10:40。さあて、HTさんのトラバースです。HTさんのトラバースは目覚ましく上達中です。

▲11:00。今日はN村さんの記録に合わせて、HTさんもラップタイムを取ってみました。

▲11:00。今日はN村さんの記録に合わせて、HTさんもラップタイムを取ってみました。 ▲11:28。N村さんが

▲11:28。N村さんが ▲11:41。トップロープのセットには様々な状況があって、常に応用問題になります。これを短時間で完了できるようになるには、数多くの実践とイメージトレーニング等が必要です。蛇岩も鏡岩も完璧にセットできていましたから、今後も繰り返し実践することで次第にスピーディーに行なえるようになるでしょう。写真は

▲11:41。トップロープのセットには様々な状況があって、常に応用問題になります。これを短時間で完了できるようになるには、数多くの実践とイメージトレーニング等が必要です。蛇岩も鏡岩も完璧にセットできていましたから、今後も繰り返し実践することで次第にスピーディーに行なえるようになるでしょう。写真は ▲12:05。さ~て、

▲12:05。さ~て、

▲15:07。HTさんが

▲15:07。HTさんが ▲15:28。HTさんが膨らんだ岩

▲15:28。HTさんが膨らんだ岩 ▲16:25。N村さんは左半分は思いの外うまく出来ますね。コーナーを回るところから右半分を苦労しています。ここはパワー系の箇所ですから、本来はN村さん向きなんですが、あまりにも

▲16:25。N村さんは左半分は思いの外うまく出来ますね。コーナーを回るところから右半分を苦労しています。ここはパワー系の箇所ですから、本来はN村さん向きなんですが、あまりにも ▲16:42。仄かに赤らむ西空に

▲16:42。仄かに赤らむ西空に ▲16:46。HTさんは相変わらず第一関門の最も高く上がってから降りる箇所が苦手です。実際には出来ているのですが、恐怖感があって出来ないのです。僕が支えてやると出来るんです。僕が支えている手には何の負荷もかかっていません。ですから、僕の支えがなくても出来るはずなんです。恐怖感さえ乗り越えられれば。他の関門だった箇所はほぼ問題なくなりました。さすがに腕の持久力も減少して来て、長くは持ちません。次来た時には最初にトライしてみようかな、と思いました。指や腕が疲労してない時なら、片道トラバースも成功するんじゃないかと思います。

▲16:46。HTさんは相変わらず第一関門の最も高く上がってから降りる箇所が苦手です。実際には出来ているのですが、恐怖感があって出来ないのです。僕が支えてやると出来るんです。僕が支えている手には何の負荷もかかっていません。ですから、僕の支えがなくても出来るはずなんです。恐怖感さえ乗り越えられれば。他の関門だった箇所はほぼ問題なくなりました。さすがに腕の持久力も減少して来て、長くは持ちません。次来た時には最初にトライしてみようかな、と思いました。指や腕が疲労してない時なら、片道トラバースも成功するんじゃないかと思います。