④箱崎公園(旧箱崎小)

奥に見えるのが、区立箱崎小→都立日本橋高校→水天宮ピットの建物。

奥に見えるのが、区立箱崎小→都立日本橋高校→水天宮ピットの建物。 公園の西側から旧校舎を望む。公園は、首都高箱崎インターに近く、複雑に高速道路の橋脚があり、すぐ南には、IBMの高層ビルなどが建ち並ぶ地域にある。そうした喧噪を忘れさせる児童公園風の空間になっています。夜には、クリスマスツリーなどのイルミネーションが点灯するようです。

公園の西側から旧校舎を望む。公園は、首都高箱崎インターに近く、複雑に高速道路の橋脚があり、すぐ南には、IBMの高層ビルなどが建ち並ぶ地域にある。そうした喧噪を忘れさせる児童公園風の空間になっています。夜には、クリスマスツリーなどのイルミネーションが点灯するようです。 土曜日に訪れたせいか、家族連れがちらほら。平日の昼休みなどにはサラリーマンなどで賑わうような印象。

土曜日に訪れたせいか、家族連れがちらほら。平日の昼休みなどにはサラリーマンなどで賑わうような印象。 学校、公園を再整備したために、公園と校舎区域とは関連がなくなっているようだ。

学校、公園を再整備したために、公園と校舎区域とは関連がなくなっているようだ。 公園の一角にある「吉田松陰像」。

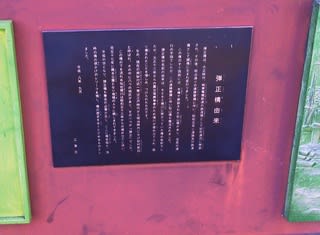

公園の一角にある「吉田松陰像」。説明板によると、

現在の水天宮ピットの場所が、旧東京市箱崎尋常小学校として使われていた昭和12年(1937)の末、当時6年生の児童であった岩井光子さんが病気で亡くなった。

光子さんは成績優秀なうえ、特に吉田松陰の生き方に深く感銘を受けており、亡くなる前に自分の貯金で、学校内に吉田松陰の銅像を立ててくれるよう両親に遺言を残した。

両親は生活が苦しい中でこの遺言を実現し、昭和13年(1938)3月22日に除幕式が盛大に催された。当時この話は教育美談として東京日日新聞に表彰され、時の文部大臣や東京市の関係者など多数が参列した。吉田松陰像は竹山蘭山が製作するとともに、話に感銘を受けた当時の海軍大将高橋三吉が台座の「松陰先生」の文字を揮毫した。

昭和19年(1944)4月、小学校は全自動が戦火を逃れるため疎開したのち廃校となったが、吉田松陰像は同じ場所で日本橋箱崎町の変遷を見守り続けてきた。

平成22年度に都立日本橋高校の移転と箱崎公園改修工事にあわせ、吉田松陰像をこれまで以上に町の方々に親しんでいただくため、この場所に移設することとなった。 平成23年(2011)3月

「水天宮ピット」正面玄関。

「水天宮ピット」正面玄関。この建物・校舎には、最近まで「日本橋高校」があった。そこには、興味深いいきさつがあるようです。

《都立日本橋高校の場合》

1940年1月12日 - 府立十七中学校設置認可(府立七中(現・墨田川高)内)

9月13日 - 敷地の決定(葛飾区亀有一丁目1765番地外58筆)

1942年1月31日 - 府立葛飾中学校と改称

10月1日 - 府立第二化学工業学校跡に移転(東京府東京市向島区寺島町三丁目106番地)

1943年7月1日 - 都制実施に伴い都立葛飾中学校と改称

1944年4月1日 - 旧日本橋区立箱崎小学校(旧校舎)に移転(東京都日本橋区箱崎町三丁目1番地)

1947年2月6日 - 都立日本橋中学校設立決定(中央区箱崎町三丁目1番地(従来の都立葛飾中学校内において))

4月1日 - 都立日本橋中学校開校(東京都立葛飾中学校の教職員・生徒及び卒業生を引き継ぐ)

5月24日 - 校章制定

1948年4月1日 - 都立日本橋新制高等学校と改称、夜間定時制課程を設置

1950年1月28日 - 都立日本橋高等学校と改称

2009年4月1日 - 東京都中央区日本橋箱崎町18-14墨田区八広・東京都立向島商業高等学校敷地内へ移転

《都立葛飾野高校の場合》

1940年1月12日 - 東京府立十七中学校として府立七中(現墨田川高校)内に設置。

1941年6月30日 - 敷地を現在地(葛飾区亀有1-1765)に決定。(※日付に違いあり。)

1942年1月31日 - 東京府立葛飾中学校と改称。(※「寺島」に移転の記述なし)

1943年7月1日 - 東京都立葛飾中学校と改称。

1948年4月1日 - 東京都立葛飾新制高等学校と改称。(※同じ校舎に「日本橋」と「葛飾野」が存在した?)

1949年2月7日 - 移転先の日本橋から新校舎に移転完了。この日を創立記念日とする。

1949年4月1日 - 東京都立葛飾高等学校と改称。

1950年1月28日 - 東京都立葛飾野高等学校と改称。

(どちらもそれぞれのHPによる)。

ということは、「府立十七中」は二つに分かれた、それとも最初から「二つ」あったということ?

「府立葛飾中」が日本橋への移転に伴って、地元の地名に基づいた名称「日本橋」になり、2年後、当初の建設予定地・葛飾区亀有に新校舎が完成、移転した時が「葛飾」、後「葛飾野」の創立記念日となっています。

その後、幾星霜を経て、「日本橋高校」が「葛飾野高校」と同じ、隅田川以東の下町地域に移転してきたことで、ようやく(再び)双子の「旧制府立十七中」になった、ということになります。

「日本橋高校」は、かつては「小転校」と言われ、小学校の校舎を転用していたために、狭隘な敷地でいろいろ教育活動に支障があった、それが墨田区内に移転したことで新たな学校づくりが進むことになりました。

震災復興校舎の特徴である正面入口の庇。

震災復興校舎の特徴である正面入口の庇。 東側と南側は、新しくタイルを貼ってあるが、西側の部分などはかつてのままの校舎・外形になっている。

東側と南側は、新しくタイルを貼ってあるが、西側の部分などはかつてのままの校舎・外形になっている。

現在、コの字型の校舎すべてが残っているわけではなく、西側にあった校舎はありません。

基本的には、台東区立東浅草小(旧待乳山小)や旧柳北小の外形と似ています。

「東浅草小」。しっかりした鉄筋造りで、築85年とは思えない現役校舎。

「東浅草小」。しっかりした鉄筋造りで、築85年とは思えない現役校舎。 「柳北小」。南側からの眺め。ここも再利用・活用されている。

「柳北小」。南側からの眺め。ここも再利用・活用されている。 すぐ北にある「箱崎湊橋通り」。「湊橋」は、「日本橋川」に架かる橋の名。

すぐ北にある「箱崎湊橋通り」。「湊橋」は、「日本橋川」に架かる橋の名。 首都高橋脚に囲まれながら、二階建ての民家や神社がある、昔ながらの一角。

首都高橋脚に囲まれながら、二階建ての民家や神社がある、昔ながらの一角。中央区内の復興小学校校舎の現状と今後の方策に関する資料の一部を以下に掲載します。

平成23年3月で 5校(明正小、阪本小、常盤小、城東小、泰明小)を残すのみとなっています。 校舎以外に転用された事例は、十思スクエア(旧十思小)、京華スクエア(旧京華小)、水天宮ピット(旧箱崎小→都立日本橋高校)の 3校があります。

・・・

復興小学校の価値として日本建築会からは以下3点が指摘されています。

(1)小学校教育に関する東京市の理想高さを示す建物としての価値

・大地震にも耐えうる「絶対耐火耐震」を目標とした構造計画としました。

・環境面および衛生の向上のために、蒸気式暖房設備や自動水洗便所を備えた最新の設備計画としました。

・緊急時における児童の避難も考慮し、廊下や階段の幅を従来より広くしました。

・採光通風を重視し窓の面積大きく、また室内換気考慮して天井を高くしました。特に明るさを必要とする図画教室や屋内体操場にはトップライトも設置しました。

・校舎の配置はコ字型平面を基本として、南向きの校庭は、土埃発散防止と水はけ改善するために、タールを主成分とした当時の新材料であった防塵舗装を採用しました。

(2)表現主義的な外観デザインによる建築の秀作としての価値

・既成の規範にとらわれず、建物の平面や造作の細部などに曲線をよく用い、建築物の・開口部にアーチ形を多用するなど、当時のヨーロッパで見られた新建築の流行に影響を受けた自由な造形が用いられました。表現主義建築とも呼ばれています。

・平面計画、架構形式、および各部の寸法には統一規格に倣っていますが、一方で外観のデザイン(建物の立面)についてはそれぞれ個性をもたせました。

(3)小公園の付設や避難拠点として位置づけにみられる都市計画的な価値

・都心部に建てる小学校地が狭隘であため、それを補うために小公園を隣接してつくり、かつ非常時の避難場所としても使えるようにしました。

・校舎と小公園が一体化し、周辺地域のアイデンティティをかたち作るランドマークとして、豊かな都市空間を形成しています。

(「第1回明正小学校改築準備協議会資料(平成23年3月18日)株式会社文化財保存計画協会 http:/www.city.chuo.lg.jp/kosodate/kyouikuiinkai/kyogikai/siryou2.pdf」より)

以上、震災復興小公園・小学校についての歴史的な価値についてまとめられていました。

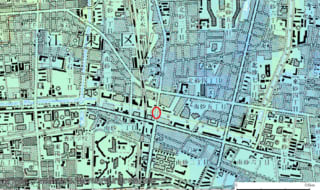

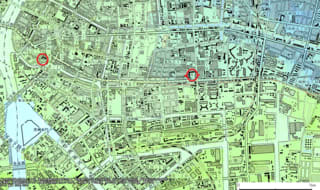

1870年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。「箱崎町三丁目」と記されている上あたりが旧箱崎小。左に「湊橋」。右下には「日本銀行」創業の地。

1870年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。「箱崎町三丁目」と記されている上あたりが旧箱崎小。左に「湊橋」。右下には「日本銀行」創業の地。 「日本銀行創業の地」の碑。永代橋西詰付近。

「日本銀行創業の地」の碑。永代橋西詰付近。碑面には 「創業時の本館」の図が彫られたプレートが取り付けられています。

碑文 日本銀行創業の地

明治十五年十月十日日本銀行はこの地で開業した

明治二十九年四月日本橋本石町の現在地に移転した

創業百周年を記念してこの碑を建てる

昭和五十七年十月

日本銀行総裁 前川春雄

学校開校時は午後4時までは学校の校庭として使用、その後、児童公園として開放される仕組み。墨田区内の一部の復興公園・小学校であったやり方。その代わり、校門の西側には、歩行者道路を挟んで、広く細長いスペース・公園がある。

学校開校時は午後4時までは学校の校庭として使用、その後、児童公園として開放される仕組み。墨田区内の一部の復興公園・小学校であったやり方。その代わり、校門の西側には、歩行者道路を挟んで、広く細長いスペース・公園がある。

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

1970年代のようす(「同」より)。中央が「久松小」。東側にある広い通りは「清洲橋通り」。

1970年代のようす(「同」より)。中央が「久松小」。東側にある広い通りは「清洲橋通り」。

現在の校舎。

現在の校舎。 校舎全景。

校舎全景。 公園東側。プールが隣り合っていて、細い通路。奥に運動場・児童公園が広がる。

公園東側。プールが隣り合っていて、細い通路。奥に運動場・児童公園が広がる。 西側。歩行者専用道路をはさんで、こちらにも「久松児童公園」が広がる。堀割を埋め立てて作られているので、広く細長い。

西側。歩行者専用道路をはさんで、こちらにも「久松児童公園」が広がる。堀割を埋め立てて作られているので、広く細長い。 併設の「久松幼稚園」側から南を望む。児童の帰りを待つ親子連れで公園は賑やか。

併設の「久松幼稚園」側から南を望む。児童の帰りを待つ親子連れで公園は賑やか。 右が小学校側。

右が小学校側。

左手の石碑。

左手の石碑。 「回向院」。

「回向院」。

時の鐘。日本橋石町に設置されていたこの鐘が鳴ると共に処刑が執行された、という。

時の鐘。日本橋石町に設置されていたこの鐘が鳴ると共に処刑が執行された、という。 大きな説明板。

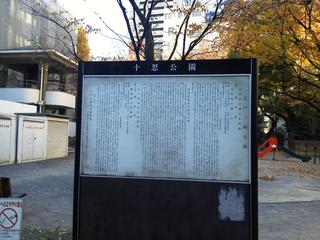

大きな説明板。 説明板付近から「時の鐘」方向を望む。喧噪のオフィス街から一歩入ったところ、小さいが静かな公園風景。

説明板付近から「時の鐘」方向を望む。喧噪のオフィス街から一歩入ったところ、小さいが静かな公園風景。 緑も多く、よく整備されている。

緑も多く、よく整備されている。 児童遊具はこじんまり。

児童遊具はこじんまり。

」HPより)

」HPより) 小学校として使用されていたころの建物。(「同」HPより)

小学校として使用されていたころの建物。(「同」HPより) 現在のようす。

現在のようす。 半円形の窓、円柱に注目。

半円形の窓、円柱に注目。 円柱を取り入れた外壁(西側)。

円柱を取り入れた外壁(西側)。 曲線にしてある建物の角。

曲線にしてある建物の角。 風合いのある側面。

風合いのある側面。 屋上縁のデザインも

屋上縁のデザインも 独特の校舎の造りとなっていた。

独特の校舎の造りとなっていた。

台東区立坂本小学校とは窓の形こそ異なるが、円柱を用いた外壁はよく似ている構造。

台東区立坂本小学校とは窓の形こそ異なるが、円柱を用いた外壁はよく似ている構造。

1970年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。左から「常盤」、「十思」、「久松」。久松小の右下にある広い公園は、関東大震災復興事業の一環としてつくられた「浜町公園」。隅田公園(台東区、墨田区)、錦糸公園(墨田区)とともに計画され、1929(昭和4)年に開園した。現在、公園内のレイアウトはかなり変わっている。

1970年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。左から「常盤」、「十思」、「久松」。久松小の右下にある広い公園は、関東大震災復興事業の一環としてつくられた「浜町公園」。隅田公園(台東区、墨田区)、錦糸公園(墨田区)とともに計画され、1929(昭和4)年に開園した。現在、公園内のレイアウトはかなり変わっている。 線路際の道と学校の建物にはさまれた小さな公園。藤棚はしっかりとあります。

線路際の道と学校の建物にはさまれた小さな公園。藤棚はしっかりとあります。 都内でも有数の歴史を持つ学校の1つ、今年で140周年。

都内でも有数の歴史を持つ学校の1つ、今年で140周年。

1880年代のようす。赤丸が、「常盤小学」(「同」より)。

1880年代のようす。赤丸が、「常盤小学」(「同」より)。

校庭正門。

校庭正門。 (「常盤小」HPより)

(「常盤小」HPより) 校舎南側面。窓の意匠に注目。

校舎南側面。窓の意匠に注目。 右奥が玄関。アーチに特徴がある。

右奥が玄関。アーチに特徴がある。 東側の校舎。

東側の校舎。

その東側壁面。

その東側壁面。 左奥が、体育館(講堂)。

左奥が、体育館(講堂)。 屋上の庇に注目。

屋上の庇に注目。 台東区立黒門小学校・校舎西側。同じようなデザインの窓。

台東区立黒門小学校・校舎西側。同じようなデザインの窓。

全盛期の都電路線図(「Wikipedia」より)。

全盛期の都電路線図(「Wikipedia」より)。 「越中島線・城東電軌こ線ガード」とある。

「越中島線・城東電軌こ線ガード」とある。 ガード。もともとは複線だったが、現在は単線で運行。この南側で「汽車製造会社東京製作所構内」への引き込み線があった。その東側には「小名木川(貨物)駅」。

ガード。もともとは複線だったが、現在は単線で運行。この南側で「汽車製造会社東京製作所構内」への引き込み線があった。その東側には「小名木川(貨物)駅」。 越中島方向から亀戸(新小岩)へ向かう貨物列車(気動車)。タイミングよく出会えました。

越中島方向から亀戸(新小岩)へ向かう貨物列車(気動車)。タイミングよく出会えました。 ガード上を通過する気動車。

ガード上を通過する気動車。 「明治通り」側から来た道を望む。正面がこ線ガード。

「明治通り」側から来た道を望む。正面がこ線ガード。 それまでの専用軌道から「明治通り」上の併用軌道となって、北上する。

それまでの専用軌道から「明治通り」上の併用軌道となって、北上する。 亀戸に向かう途中でみかけた案内図。そこには、小名木川・越中島貨物線の引き込み線(明治通りを越えて東南に向かう)が残っていました。赤丸の部分。今はまったく痕跡はなさそうです。

亀戸に向かう途中でみかけた案内図。そこには、小名木川・越中島貨物線の引き込み線(明治通りを越えて東南に向かう)が残っていました。赤丸の部分。今はまったく痕跡はなさそうです。 旧弾正橋モニュメント。

旧弾正橋モニュメント。

1917~24年(大正時代・関東大震災前)(以下、「今昔マップ」より)。「弾正」という地名が見える。上方に「境川」が流れている。

1917~24年(大正時代・関東大震災前)(以下、「今昔マップ」より)。「弾正」という地名が見える。上方に「境川」が流れている。 1927年~39年(昭和初期)。「境川」は埋め立てられ、道路となっている。城東電車(上の方に、「城東電気軌道」とある)の鉄橋が「弾正橋」。まだ「明治通り」がない頃。

1927年~39年(昭和初期)。「境川」は埋め立てられ、道路となっている。城東電車(上の方に、「城東電気軌道」とある)の鉄橋が「弾正橋」。まだ「明治通り」がない頃。 1965年~68年(昭和40年代)。「砂町運河」が「仙台堀川」となっている。その跡が、現在の「仙台堀川公園」。都電は、健在。

1965年~68年(昭和40年代)。「砂町運河」が「仙台堀川」となっている。その跡が、現在の「仙台堀川公園」。都電は、健在。 1992年~95年(昭和後期)。「仙台堀川」が公園として着々と整備中の頃。すでに都電の線路はない。

1992年~95年(昭和後期)。「仙台堀川」が公園として着々と整備中の頃。すでに都電の線路はない。 明治通りと清洲橋通り(旧境川)との交差点。

明治通りと清洲橋通り(旧境川)との交差点。

境川の変遷図。

境川の変遷図。 小名木川沿いに新しくできた石田波郷の句碑。「雪敷ける町より高し小名木川」(「砂町を愛した俳人 石田波郷生誕百年記念碑」)

小名木川沿いに新しくできた石田波郷の句碑。「雪敷ける町より高し小名木川」(「砂町を愛した俳人 石田波郷生誕百年記念碑」)

HPより。

HPより。 小名木川。中央奥が小名木川・越中島貨物線の鉄橋。

小名木川。中央奥が小名木川・越中島貨物線の鉄橋。

工場があった1965年ころのようす(「今昔マップ」より)。都電も健在でした。

工場があった1965年ころのようす(「今昔マップ」より)。都電も健在でした。

1970年のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。工場廃止後、都電も廃止され、広い敷地跡に公営住宅、公立学校の建設がかなり進んでいます。

1970年のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。工場廃止後、都電も廃止され、広い敷地跡に公営住宅、公立学校の建設がかなり進んでいます。 現在のようす(「今昔マップ」より)。

現在のようす(「今昔マップ」より)。 赤い線が都電跡の緑道公園。

赤い線が都電跡の緑道公園。 「東陽町」側公園入口。

「東陽町」側公園入口。 「永代橋通り」を望む。

「永代橋通り」を望む。 澄み切った冬晴れの空。地元の方々の手による管理も行き届いた、緑豊かな公園です。

澄み切った冬晴れの空。地元の方々の手による管理も行き届いた、緑豊かな公園です。

サラリーマン達も昼休み、紅葉の下で憩いのひととき。

サラリーマン達も昼休み、紅葉の下で憩いのひととき。 長州藩大砲鋳造所跡。

長州藩大砲鋳造所跡。  説明板。

説明板。 久々に不思議な絵のシールを見つけました。赤丸のところ。

久々に不思議な絵のシールを見つけました。赤丸のところ。 これ!

これ! 「尊皇攘夷の急先鋒だった長州藩。」とあります。赤丸が藩邸。長州の今のアベさん。「尊皇」はもちろん、攘「夷」とは反「中国」「韓国」「北朝鮮」ということに。

「尊皇攘夷の急先鋒だった長州藩。」とあります。赤丸が藩邸。長州の今のアベさん。「尊皇」はもちろん、攘「夷」とは反「中国」「韓国」「北朝鮮」ということに。

学校の校舎の一角。

学校の校舎の一角。 紅葉と落ち葉と快適な遊歩道。

紅葉と落ち葉と快適な遊歩道。 かつての線路跡をイメージしたカーブ(当時、北西の角はかなりの急カーブでした)とか停留所の雰囲気。

かつての線路跡をイメージしたカーブ(当時、北西の角はかなりの急カーブでした)とか停留所の雰囲気。 高層の公営住宅。

高層の公営住宅。

観客みんなを巻き込んでの演奏会。

観客みんなを巻き込んでの演奏会。 終幕近く、ニューヨーク・フィルの常任指揮者・音楽監督のズービン・メータメータを呼び、絶賛。

終幕近く、ニューヨーク・フィルの常任指揮者・音楽監督のズービン・メータメータを呼び、絶賛。

永代橋通りと高層ビルに囲まれた公園。

永代橋通りと高層ビルに囲まれた公園。 こぢんまりとしたテラス。立ち上がった男性の頭がつきそう。

こぢんまりとしたテラス。立ち上がった男性の頭がつきそう。 右奥が「東陽小学校」。

右奥が「東陽小学校」。 学校との関連は薄い。

学校との関連は薄い。 街中の公園としては貴重な存在か。

街中の公園としては貴重な存在か。 面白そうな多面の滑り台。子どもがたくさん群がっていました。

面白そうな多面の滑り台。子どもがたくさん群がっていました。 1920年代のようす(「今昔マップ」より)「臨海小」はあるが、「東陽小」付近は、海岸縁の木材貯蔵場所。「永代橋」通りはほとんど海岸線を通る道。

1920年代のようす(「今昔マップ」より)「臨海小」はあるが、「東陽小」付近は、海岸縁の木材貯蔵場所。「永代橋」通りはほとんど海岸線を通る道。 2000年代。ちなみに「臨海小」付近の標高は、1m、「東陽小」付近の標高は、-1m(「同」より)。

2000年代。ちなみに「臨海小」付近の標高は、1m、「東陽小」付近の標高は、-1m(「同」より)。 臨海公園にあったものと同じ、過去の洪水のときの水位。はるか見上げるほど。たしかに2mの差は大きい。

臨海公園にあったものと同じ、過去の洪水のときの水位。はるか見上げるほど。たしかに2mの差は大きい。

「木場公園」の北西方向。

「木場公園」の北西方向。 学校は、全面改築中。

学校は、全面改築中。 カーブした藤棚。ここにもありました。

カーブした藤棚。ここにもありました。 藤棚から小学校方向を望む。

藤棚から小学校方向を望む。 学校との境のフェンス。

学校との境のフェンス。 「扇橋小」は、110周年の歴史を持つ。

「扇橋小」は、110周年の歴史を持つ。 「小名木川」「大横川」「竪川」など運河に囲まれた水辺の街並み。

「小名木川」「大横川」「竪川」など運河に囲まれた水辺の街並み。 中央奥が、「扇橋閘門・ロックゲート」。

中央奥が、「扇橋閘門・ロックゲート」。

2年前に訪れたときのもの。

2年前に訪れたときのもの。

「清澄庭園」と清澄通りに挟まれた細長い商店の連なり。かつては総戸数48戸あった、という。

「清澄庭園」と清澄通りに挟まれた細長い商店の連なり。かつては総戸数48戸あった、という。 増築した建物。壁面に階段状の模様。

増築した建物。壁面に階段状の模様。 すでに「築85年」のレトロ建築です。

すでに「築85年」のレトロ建築です。 なかなか渋い!

なかなか渋い! この一画。いつまでこのまま残っているのか? それにしても、今も現役というのがすごい!

この一画。いつまでこのまま残っているのか? それにしても、今も現役というのがすごい!  旧富岡橋親柱(油堀川公園内)。首都高速9号線の真下。かつての「油掘川」に架かっていた橋。油堀川は、正式には十五間川という名前で、隅田川から富岡八幡宮の北側を通り、木場に至る川だった。

旧富岡橋親柱(油堀川公園内)。首都高速9号線の真下。かつての「油掘川」に架かっていた橋。油堀川は、正式には十五間川という名前で、隅田川から富岡八幡宮の北側を通り、木場に至る川だった。

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。○のところが、現在の「臨海公園」付近。

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。○のところが、現在の「臨海公園」付近。

1970年代のようす(「同」より)公園南の「大横川」に架かる橋が「越中島橋」。東南が越中島方面。隅田川河口の南西は、佃島方面。

1970年代のようす(「同」より)公園南の「大横川」に架かる橋が「越中島橋」。東南が越中島方面。隅田川河口の南西は、佃島方面。 臨海小の校庭拡張の影響か、内側にカーブしたかたちになっている。校庭とのフェンス。

臨海小の校庭拡張の影響か、内側にカーブしたかたちになっている。校庭とのフェンス。 この辺りも、学童急増地域なのだろうか?

この辺りも、学童急増地域なのだろうか? 藤棚。

藤棚。 ミニアスレチック。

ミニアスレチック。 過去の水害の潮位が記されている。目の位置に堤防の高さ。ところが、東陽公園では、はるか高くにその線が。

過去の水害の潮位が記されている。目の位置に堤防の高さ。ところが、東陽公園では、はるか高くにその線が。 「大横川」。

「大横川」。 橋から公園・学校を望む。川の左手に見える乗船場は、1998(平成10)年に運行終了した水上バス用のもので現在は廃止。

橋から公園・学校を望む。川の左手に見える乗船場は、1998(平成10)年に運行終了した水上バス用のもので現在は廃止。

通りをはさんで存在する。右が「深川小」。

通りをはさんで存在する。右が「深川小」。 公園と学校とは完全に隔絶している感じ。

公園と学校とは完全に隔絶している感じ。 広々とした中央広場。

広々とした中央広場。 藤棚のあるテラス。かつてのコンセプトが今も生きている(どこの公園もそうなのがスゴイ!)

藤棚のあるテラス。かつてのコンセプトが今も生きている(どこの公園もそうなのがスゴイ!)

紅葉が美しい。

紅葉が美しい。 商店街側の校門。

商店街側の校門。

のらくろがいたるところで、お出迎え。

のらくろがいたるところで、お出迎え。 アーケードが続き、道路は、一年中、花吹雪(模様)。

アーケードが続き、道路は、一年中、花吹雪(模様)。 「小名木川」。

「小名木川」。

ラジオ体操会場にもなっている。年中無休・江東区では初の会場だったらしい。

ラジオ体操会場にもなっている。年中無休・江東区では初の会場だったらしい。 藤棚をあしらったテラスはなかなか立派。

藤棚をあしらったテラスはなかなか立派。 藤の古木。

藤の古木。 公園側の通用門。公園とは、他の場所ではフェンスで仕切られている。

公園側の通用門。公園とは、他の場所ではフェンスで仕切られている。 小学校のフェンス脇には花壇があって、目を楽しませる工夫が。

小学校のフェンス脇には花壇があって、目を楽しませる工夫が。 震災復興校舎(「八名川小」HPより)

震災復興校舎(「八名川小」HPより) 校内にある旧「新大橋」の橋名板。

校内にある旧「新大橋」の橋名板。

「新大橋」橋桁。現在の「新大橋」は中央区日本橋浜町 と 江東区新大橋の間にあり、「新大橋通り」 が渡る橋。

「新大橋」橋桁。現在の「新大橋」は中央区日本橋浜町 と 江東区新大橋の間にあり、「新大橋通り」 が渡る橋。 新大橋西詰めにある大正12年に起こった関東大震災「避難記念碑」。碑文によれば、神の助けと人智により、隅田川に架かっていた橋の中で焼け落ちなかった「新大橋」上で九死に一生得たことを記念したもの、と。

新大橋西詰めにある大正12年に起こった関東大震災「避難記念碑」。碑文によれば、神の助けと人智により、隅田川に架かっていた橋の中で焼け落ちなかった「新大橋」上で九死に一生得たことを記念したもの、と。 見上げるほど大きな碑。

見上げるほど大きな碑。 「旧新大橋」(明治時代)。この図柄に見える「親柱」が東詰に残されています。

「旧新大橋」(明治時代)。この図柄に見える「親柱」が東詰に残されています。 絵の右側に描かれているもの。

絵の右側に描かれているもの。 装飾的にも趣のある柱です。

装飾的にも趣のある柱です。 「大はしあたけの夕立」(安藤広重作)のモニュメント。

「大はしあたけの夕立」(安藤広重作)のモニュメント。 「新大橋」の全景。

「新大橋」の全景。 下流の対岸。

下流の対岸。 テラスにある案内板。「新大橋」の木橋時代の絵が掲示されています。また、そこには「隅田川は最上流の北区・岩淵水門から中央区・浜離宮庭園まで延長23.5㎞」とも記されていました。

テラスにある案内板。「新大橋」の木橋時代の絵が掲示されています。また、そこには「隅田川は最上流の北区・岩淵水門から中央区・浜離宮庭園まで延長23.5㎞」とも記されていました。 「本所深川繪図」。赤丸が公園の位置。右(北)が「竪川」、左(南)が「小名木川」。二つの運河を結んでいたのが「六間堀」。

「本所深川繪図」。赤丸が公園の位置。右(北)が「竪川」、左(南)が「小名木川」。二つの運河を結んでいたのが「六間堀」。

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。「八名川」という地名と「六間堀」が描かれています。

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。「八名川」という地名と「六間堀」が描かれています。 その上流付近(「同」)。右からの流れが「五間堀」。カギ型の一部が現在も墨田区と江東区の区界として残っている。

その上流付近(「同」)。右からの流れが「五間堀」。カギ型の一部が現在も墨田区と江東区の区界として残っている。

1970年代のようす(「同」)六間堀は埋め立てられましたが、八名川小学校・公園脇の道路がその跡になっています。

1970年代のようす(「同」)六間堀は埋め立てられましたが、八名川小学校・公園脇の道路がその跡になっています。