JR「綾瀬」駅東方、高架線をくぐるあたりで古隅田川から分岐し、南下する用水路は葛飾区立青葉中学校の北側で、今度は西と南に分かれます。南に向かう用水路は、南東へ蛇行しながら、区立双葉中学校の東側を通って左折し、曳舟川方向に向かいます。もう一方は、南西に下って平和橋通りの脇を通り、京成電車「堀切菖蒲園」駅のホーム下をくぐって、「区立堀切菖蒲園」の北に。そして、綾瀬川に合流していました。今回は、綾瀬川合流点跡から堀切菖蒲園駅までの探索です。

「葛飾区立堀切菖蒲園」は、花菖蒲の名所として知られ、京成電車「堀切菖蒲園」駅の南西500mほど(徒歩約10分)のところにあります。貴重な江戸系花菖蒲を中心に、200種6000株の花菖蒲が植えられており、見ごろは、6月の中旬。その頃は訪れる人々でにぎわいます。その歩行者道路が今回の用水路跡。正門前の広い道ではなくて(この道も用水路跡ですが)、一本北側、マンションの小道がそれです。

向かい側が綾瀬川。かつては綾瀬川に流れ込んでいました。

向かい側が綾瀬川。かつては綾瀬川に流れ込んでいました。

綾瀬川合流点からの最初の橋。「中田橋」という橋名が残されています。ここから歩行者道。かつての用水路跡。

綾瀬川合流点からの最初の橋。「中田橋」という橋名が残されています。ここから歩行者道。かつての用水路跡。

水の流れこそありませんが、手入れの行き届いた植木が続く落ち着いた道。

水の流れこそありませんが、手入れの行き届いた植木が続く落ち着いた道。

その用水路跡の一本北側の広い道。この道は、明治時代末期に荒川放水路が開削される以前は、対岸の鐘淵から通じていた「古道」のようです。JR綾瀬駅の南東付近で日光街道・千住の宿から分岐した「水戸街道」と合流します。この道は隅田川の左岸(東側)を通って江戸市中に向かっていたと思われますが、現在では、まったく見当がつきません。荒川放水路の開削によって分断された道路や土地が多くありました(四股。木根(下)川。堀切・・・)。

その用水路跡の一本北側の広い道。この道は、明治時代末期に荒川放水路が開削される以前は、対岸の鐘淵から通じていた「古道」のようです。JR綾瀬駅の南東付近で日光街道・千住の宿から分岐した「水戸街道」と合流します。この道は隅田川の左岸(東側)を通って江戸市中に向かっていたと思われますが、現在では、まったく見当がつきません。荒川放水路の開削によって分断された道路や土地が多くありました(四股。木根(下)川。堀切・・・)。

明治13年の頃。かつての堀切橋(現在よりも南の地点の荒川に架かっていた)に通じる道につながって現在の中央通り・平和橋通りと続いていたようです。地図中「村」という字の左あたりが現在の荒川・綾瀬川の土手。地図の左下、北西から南東に斜めに続く水路(綾瀬川から中川へ通じていたもの)は荒川放水路の開削で消滅した(鐘ヶ淵付近で隅田川と合流していた綾瀬川も荒川と並行する水路に変更された)。

明治13年の頃。かつての堀切橋(現在よりも南の地点の荒川に架かっていた)に通じる道につながって現在の中央通り・平和橋通りと続いていたようです。地図中「村」という字の左あたりが現在の荒川・綾瀬川の土手。地図の左下、北西から南東に斜めに続く水路(綾瀬川から中川へ通じていたもの)は荒川放水路の開削で消滅した(鐘ヶ淵付近で隅田川と合流していた綾瀬川も荒川と並行する水路に変更された)。

住宅の裏を縫うようにして続く。

住宅の裏を縫うようにして続く。

唯一、短いですが、モニュメント風の流れがありました。

唯一、短いですが、モニュメント風の流れがありました。

「堀切菖蒲園」駅近く。人通りも多く、道幅も広くなっています。かつても広い水路でした。

「堀切菖蒲園」駅近く。人通りも多く、道幅も広くなっています。かつても広い水路でした。

道ばたに橋名が残されていました。「毛無池橋」。

道ばたに橋名が残されていました。「毛無池橋」。

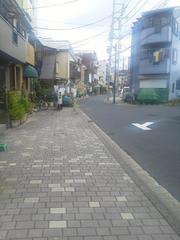

駅横の商店街。ここには小高い樹木があってかつての用水路の雰囲気が残っていました。ガード下から南を望む。

駅横の商店街。ここには小高い樹木があってかつての用水路の雰囲気が残っていました。ガード下から南を望む。

駅ホーム下の地下道。用水路跡。ここから綾瀬・小菅方向へ。

駅ホーム下の地下道。用水路跡。ここから綾瀬・小菅方向へ。

「葛飾区立堀切菖蒲園」は、花菖蒲の名所として知られ、京成電車「堀切菖蒲園」駅の南西500mほど(徒歩約10分)のところにあります。貴重な江戸系花菖蒲を中心に、200種6000株の花菖蒲が植えられており、見ごろは、6月の中旬。その頃は訪れる人々でにぎわいます。その歩行者道路が今回の用水路跡。正門前の広い道ではなくて(この道も用水路跡ですが)、一本北側、マンションの小道がそれです。

向かい側が綾瀬川。かつては綾瀬川に流れ込んでいました。

向かい側が綾瀬川。かつては綾瀬川に流れ込んでいました。 綾瀬川合流点からの最初の橋。「中田橋」という橋名が残されています。ここから歩行者道。かつての用水路跡。

綾瀬川合流点からの最初の橋。「中田橋」という橋名が残されています。ここから歩行者道。かつての用水路跡。 水の流れこそありませんが、手入れの行き届いた植木が続く落ち着いた道。

水の流れこそありませんが、手入れの行き届いた植木が続く落ち着いた道。 その用水路跡の一本北側の広い道。この道は、明治時代末期に荒川放水路が開削される以前は、対岸の鐘淵から通じていた「古道」のようです。JR綾瀬駅の南東付近で日光街道・千住の宿から分岐した「水戸街道」と合流します。この道は隅田川の左岸(東側)を通って江戸市中に向かっていたと思われますが、現在では、まったく見当がつきません。荒川放水路の開削によって分断された道路や土地が多くありました(四股。木根(下)川。堀切・・・)。

その用水路跡の一本北側の広い道。この道は、明治時代末期に荒川放水路が開削される以前は、対岸の鐘淵から通じていた「古道」のようです。JR綾瀬駅の南東付近で日光街道・千住の宿から分岐した「水戸街道」と合流します。この道は隅田川の左岸(東側)を通って江戸市中に向かっていたと思われますが、現在では、まったく見当がつきません。荒川放水路の開削によって分断された道路や土地が多くありました(四股。木根(下)川。堀切・・・)。 明治13年の頃。かつての堀切橋(現在よりも南の地点の荒川に架かっていた)に通じる道につながって現在の中央通り・平和橋通りと続いていたようです。地図中「村」という字の左あたりが現在の荒川・綾瀬川の土手。地図の左下、北西から南東に斜めに続く水路(綾瀬川から中川へ通じていたもの)は荒川放水路の開削で消滅した(鐘ヶ淵付近で隅田川と合流していた綾瀬川も荒川と並行する水路に変更された)。

明治13年の頃。かつての堀切橋(現在よりも南の地点の荒川に架かっていた)に通じる道につながって現在の中央通り・平和橋通りと続いていたようです。地図中「村」という字の左あたりが現在の荒川・綾瀬川の土手。地図の左下、北西から南東に斜めに続く水路(綾瀬川から中川へ通じていたもの)は荒川放水路の開削で消滅した(鐘ヶ淵付近で隅田川と合流していた綾瀬川も荒川と並行する水路に変更された)。 住宅の裏を縫うようにして続く。

住宅の裏を縫うようにして続く。 唯一、短いですが、モニュメント風の流れがありました。

唯一、短いですが、モニュメント風の流れがありました。 「堀切菖蒲園」駅近く。人通りも多く、道幅も広くなっています。かつても広い水路でした。

「堀切菖蒲園」駅近く。人通りも多く、道幅も広くなっています。かつても広い水路でした。 道ばたに橋名が残されていました。「毛無池橋」。

道ばたに橋名が残されていました。「毛無池橋」。 駅横の商店街。ここには小高い樹木があってかつての用水路の雰囲気が残っていました。ガード下から南を望む。

駅横の商店街。ここには小高い樹木があってかつての用水路の雰囲気が残っていました。ガード下から南を望む。 駅ホーム下の地下道。用水路跡。ここから綾瀬・小菅方向へ。

駅ホーム下の地下道。用水路跡。ここから綾瀬・小菅方向へ。

葛飾区役所の通りから立石駅方向への道。

葛飾区役所の通りから立石駅方向への道。 青戸方向から来た水道(すいどう)道に合流。このあたり、以前は石屋さんの土地になっていて、区役所へ行くのに少し迂回していました。

青戸方向から来た水道(すいどう)道に合流。このあたり、以前は石屋さんの土地になっていて、区役所へ行くのに少し迂回していました。 水道(すいどう)道に沿って。左側の歩道。このあたりは、かなりごみごみした街並み。京成線の高架工事とも関連して「再開発計画」が持ち上がっています。反対運動の幟などもちらほら。立石は古くから商店街など賑わったところ(「ハイボール」「酎ハイ」の発祥の地?)。街おこしのイベントがさかんに行われています。

水道(すいどう)道に沿って。左側の歩道。このあたりは、かなりごみごみした街並み。京成線の高架工事とも関連して「再開発計画」が持ち上がっています。反対運動の幟などもちらほら。立石は古くから商店街など賑わったところ(「ハイボール」「酎ハイ」の発祥の地?)。街おこしのイベントがさかんに行われています。 京成線の踏切付近から北側を望む。

京成線の踏切付近から北側を望む。 用水路は左に向かい、立石大通り方向へ。

用水路は左に向かい、立石大通り方向へ。 立石大通り(奥戸街道)際、「大道橋」跡。「大道橋」と記された柱が残っています。

立石大通り(奥戸街道)際、「大道橋」跡。「大道橋」と記された柱が残っています。 大通りを越えて進みます。

大通りを越えて進みます。 桜並木が続きます。

桜並木が続きます。 用水路跡は駐輪場になっています。その案内板に「古道橋」という記載がありました。

用水路跡は駐輪場になっています。その案内板に「古道橋」という記載がありました。 これがその橋があったところ。「立石大通り」は律令制時代からの「古道」。市川の国府台までほぼ一直線でつながっています。しかし、ここに「古道橋」という橋名があることは、この東西に続く道がもともとの「古道」? 残念ながら、西は渋江公園で遮られ、東は民家になってしまい、昔の古道(直線道路)だったかどうかは、不明でした。左の角は「菊島小児科医院」。

これがその橋があったところ。「立石大通り」は律令制時代からの「古道」。市川の国府台までほぼ一直線でつながっています。しかし、ここに「古道橋」という橋名があることは、この東西に続く道がもともとの「古道」? 残念ながら、西は渋江公園で遮られ、東は民家になってしまい、昔の古道(直線道路)だったかどうかは、不明でした。左の角は「菊島小児科医院」。 用水路跡の緑道はほぼ直線で木根川方向に続きます。

用水路跡の緑道はほぼ直線で木根川方向に続きます。 木根川方向から立石方向を望む。

木根川方向から立石方向を望む。 車が時々通りますが、両側を木に覆われた静かな道。途中には児童館や児童公園などがあります。

車が時々通りますが、両側を木に覆われた静かな道。途中には児童館や児童公園などがあります。 正面が綾瀬川。遠くに見えるのはスカイツリー。上は首都高の橋脚。このあたりは、高速道路の建設などで大変化し、元々の水路(跡)は確認できず。

正面が綾瀬川。遠くに見えるのはスカイツリー。上は首都高の橋脚。このあたりは、高速道路の建設などで大変化し、元々の水路(跡)は確認できず。

中川の土手。

中川の土手。 土手直下の墓地付近には古木が残っています。慈恵医大も大改装し、新装なった病院へ。また、土手下にあった東洋インキ、タングステン等の跡地には大きな高層マンションが建設中とこのあたりも大きく変わってきました。

土手直下の墓地付近には古木が残っています。慈恵医大も大改装し、新装なった病院へ。また、土手下にあった東洋インキ、タングステン等の跡地には大きな高層マンションが建設中とこのあたりも大きく変わってきました。 環七の交差点。ケヤキの古木。

環七の交差点。ケヤキの古木。 区立中青戸小の少し北側。東を望む。

区立中青戸小の少し北側。東を望む。 少し進むと、広い道路から左に入った細い道になります。

少し進むと、広い道路から左に入った細い道になります。 両側は植え込み。両側よりも少し低くなっていて、用水路だったことを物語っています。

両側は植え込み。両側よりも少し低くなっていて、用水路だったことを物語っています。 水戸街道・東京ガスの手前の空地。この空間が水路跡。

水戸街道・東京ガスの手前の空地。この空間が水路跡。 水戸街道を渡ったところ。水路は左に向かいます。もともとはほぼ直線で南西に向かっていました。水戸街道ができるときに水路が変更されたようです。

水戸街道を渡ったところ。水路は左に向かいます。もともとはほぼ直線で南西に向かっていました。水戸街道ができるときに水路が変更されたようです。 四ツ木火葬場の手前で、水路が二手になって一つは再び水戸街道方向、一方の水路はお花茶屋駅付近で曳舟川に合流します(こちらの方が幅も広く土手道になっていました)。正面・水戸街道の向こうには「ドンキ」。

四ツ木火葬場の手前で、水路が二手になって一つは再び水戸街道方向、一方の水路はお花茶屋駅付近で曳舟川に合流します(こちらの方が幅も広く土手道になっていました)。正面・水戸街道の向こうには「ドンキ」。 京成高架線をくぐったあたり。ここから区役所横の桜並木になります。

京成高架線をくぐったあたり。ここから区役所横の桜並木になります。 すっかり夏模様のサクラ。

すっかり夏模様のサクラ。 満開のサクラ(4月9日撮影)。区役所が建設された頃から水路も埋められて舗装道路となり、サクラの並木もできました。

満開のサクラ(4月9日撮影)。区役所が建設された頃から水路も埋められて舗装道路となり、サクラの並木もできました。 今年の春。

今年の春。 木漏れ日。沿道には滝もあって目にも耳にも涼しい道です。

木漏れ日。沿道には滝もあって目にも耳にも涼しい道です。

正面が水路跡。南北に葛西用水がながれています。現在は、葛西用水は緑豊かな親水公園となっています。「八か村落し」の方は、道路に沿った親水緑道。

正面が水路跡。南北に葛西用水がながれています。現在は、葛西用水は緑豊かな親水公園となっています。「八か村落し」の方は、道路に沿った親水緑道。 葛西用水を越えたすぐ西側にある案内プレート。

葛西用水を越えたすぐ西側にある案内プレート。 「碇伏越橋」。葛西用水との交差地点。葛西用水の下をくぐっていた。

「碇伏越橋」。葛西用水との交差地点。葛西用水の下をくぐっていた。 交差する葛西用水。復活事業で豊かに流れています。

交差する葛西用水。復活事業で豊かに流れています。 このあたりには、橋名にちなんでの「碇」をテーマにしたモニュメントが3つ、水路に沿って展示されています。

このあたりには、橋名にちなんでの「碇」をテーマにしたモニュメントが3つ、水路に沿って展示されています。 その一つ。「木猫」?これは「木錨」の間違いでは。

その一つ。「木猫」?これは「木錨」の間違いでは。 歩道の脇に細い水路が続きます。

歩道の脇に細い水路が続きます。  住宅街に沿った水路は、やや広め。流れもあって、落ち着いた散歩道です。

住宅街に沿った水路は、やや広め。流れもあって、落ち着いた散歩道です。 南側を望む。その先は、古隅田川につながっています。

南側を望む。その先は、古隅田川につながっています。 古隅田川跡から見た八か村落水路跡。

古隅田川跡から見た八か村落水路跡。 葛西用水の東側にある「八か村落親水緑道」の標識。

葛西用水の東側にある「八か村落親水緑道」の標識。  北上すると、路地のようになって、大谷田陸橋近くの環七にぶつかります。環七側から見た用水路(跡)。

北上すると、路地のようになって、大谷田陸橋近くの環七にぶつかります。環七側から見た用水路(跡)。 大谷田陸橋を越えたあたり。広い歩道になっています。

大谷田陸橋を越えたあたり。広い歩道になっています。 団地の東側の道路。「誕生」というモニュメント。

団地の東側の道路。「誕生」というモニュメント。 足立東高校前の道路。

足立東高校前の道路。 南側を望む。

南側を望む。 大谷田。この道がかつての水路跡? 北に向かいます。

大谷田。この道がかつての水路跡? 北に向かいます。 八百免公園。昔の屋敷風の四阿。

八百免公園。昔の屋敷風の四阿。 説明版。このあたりに「八か村落し水」がきていた、という。

説明版。このあたりに「八か村落し水」がきていた、という。 「佐野いこいの森」。屋敷の西側。

「佐野いこいの森」。屋敷の西側。 屋敷内の森の一部。日曜日と水曜日は一般開放されています。

屋敷内の森の一部。日曜日と水曜日は一般開放されています。 六ツ木地区。このあたりまで水路があり、西の方にも水路が分かれていました。

六ツ木地区。このあたりまで水路があり、西の方にも水路が分かれていました。

西に向かう道路に沿って流れていますが、現在は節水中のため、流れはないまま。

西に向かう道路に沿って流れていますが、現在は節水中のため、流れはないまま。 交差する道路をわたる手前にある「標識」。

交差する道路をわたる手前にある「標識」。 道路を渡ると細い流れが続いています。流れに沿って遊歩道も整備され、歩きやすい道が続きます。

道路を渡ると細い流れが続いています。流れに沿って遊歩道も整備され、歩きやすい道が続きます。 サルスベリ(百日紅)の花。街路樹として、花火のように青空に照り映えるサルスベリよりも、こういうふうに流れにさしかかるように咲く方がマッチしています。

サルスベリ(百日紅)の花。街路樹として、花火のように青空に照り映えるサルスベリよりも、こういうふうに流れにさしかかるように咲く方がマッチしています。 今日の終点の公園の流れ。

今日の終点の公園の流れ。 親水緑道は、もっと西へ向かっていきます。・・・

親水緑道は、もっと西へ向かっていきます。・・・ 蒲原方向からの水路(八か村落堀の一部)と本流の合流地点。

蒲原方向からの水路(八か村落堀の一部)と本流の合流地点。 区立蒲原中前の水路跡。かなり幅広い水路でした。

区立蒲原中前の水路跡。かなり幅広い水路でした。 公園の南に続く道。

公園の南に続く道。 東綾瀬公園からの道に出会います。

東綾瀬公園からの道に出会います。 木漏れ日の緑道がしばらく続きます。

木漏れ日の緑道がしばらく続きます。 東京メトロ・北綾瀬駅への高架線の下をくぐります。

東京メトロ・北綾瀬駅への高架線の下をくぐります。 大きな道路に架かっていた「綾北橋」。

大きな道路に架かっていた「綾北橋」。 ここまで来ると、町中になって道路脇のせせらぎも細くなってしまいます。

ここまで来ると、町中になって道路脇のせせらぎも細くなってしまいます。 このあたりで、古隅田川と合流する水路とまっすぐ綾瀬川方向に進む水路とが分かれていました。左が古隅田川跡の緑道公園。正面が綾瀬川方向。

このあたりで、古隅田川と合流する水路とまっすぐ綾瀬川方向に進む水路とが分かれていました。左が古隅田川跡の緑道公園。正面が綾瀬川方向。 公園の水路には水が流れていませんでした。正面が綾瀬駅方向。

公園の水路には水が流れていませんでした。正面が綾瀬駅方向。 水路跡を振り返る(東方向)。

水路跡を振り返る(東方向)。

京成上野線「お花茶屋駅」。懐かしい駅です。駅前の雰囲気(特に南側)は50年前とほとんど変わらず。

京成上野線「お花茶屋駅」。懐かしい駅です。駅前の雰囲気(特に南側)は50年前とほとんど変わらず。 まだ水路が残されているような雰囲気が。

まだ水路が残されているような雰囲気が。 「みどりの散歩道」脇。サルスベリ(百日紅)が咲き始めていました。

「みどりの散歩道」脇。サルスベリ(百日紅)が咲き始めていました。 歩行者と自転車が行き交う道。「みどりの散歩道」という標識もかすれ気味。

歩行者と自転車が行き交う道。「みどりの散歩道」という標識もかすれ気味。 途中見かけた現役の銭湯「末広湯」さん。

途中見かけた現役の銭湯「末広湯」さん。 葛飾区立四つ木中脇。かつてここが水路だったと思う人も少ないのでは。

葛飾区立四つ木中脇。かつてここが水路だったと思う人も少ないのでは。 合流点近くから北東側を望む。

合流点近くから北東側を望む。 綾瀬川との合流点。頭上は、首都高。

綾瀬川との合流点。頭上は、首都高。 すぐ脇にあった「六方排水場」。

すぐ脇にあった「六方排水場」。 ここに来て初めて見た水(排水)。

ここに来て初めて見た水(排水)。

常磐線の高架下。ここから南方向に水路は進みます。正面がその跡の道路。

常磐線の高架下。ここから南方向に水路は進みます。正面がその跡の道路。 しばらく行くと、信号機のある交差点。よく見ると、道路が盛り上がっています。交差する道路は、旧水戸街道。用水路の上を道路が渡っていた証拠。

しばらく行くと、信号機のある交差点。よく見ると、道路が盛り上がっています。交差する道路は、旧水戸街道。用水路の上を道路が渡っていた証拠。 反対側から見たもの。こういう様子は、運河の多かった深川付近でも見られます。

反対側から見たもの。こういう様子は、運河の多かった深川付近でも見られます。 左が旧水戸街道。この先が用水路との交差点。

左が旧水戸街道。この先が用水路との交差点。 交差点を過ぎると、水戸街道は右に曲がっていきます。この先が、通称「大曲り」。

交差点を過ぎると、水戸街道は右に曲がっていきます。この先が、通称「大曲り」。 青葉中西側。50年くらい前は、この用水路でアメリカザリガニなどがいた。ザリガニ取りは、割り箸の先の糸にスルメを付けて取った。今はどうするのでしょうか?

青葉中西側。50年くらい前は、この用水路でアメリカザリガニなどがいた。ザリガニ取りは、割り箸の先の糸にスルメを付けて取った。今はどうするのでしょうか? クチナシの花が植えられていい香りが。

クチナシの花が植えられていい香りが。

さらに南に進むと、自動車道路ではなく、こんな緑道がありました。

さらに南に進むと、自動車道路ではなく、こんな緑道がありました。 しばらくカーブが続き、かつての水路らしい面影があります。橋柱なども残されています。これは、道標の感じですが、判読不能。

しばらくカーブが続き、かつての水路らしい面影があります。橋柱なども残されています。これは、道標の感じですが、判読不能。 双葉中東側。このあたりでは、水路は左に右に直角方向で曲がっていきます。このあたりも、50年前の中学生には、危険を伴う格好の遊びどころ。

双葉中東側。このあたりでは、水路は左に右に直角方向で曲がっていきます。このあたりも、50年前の中学生には、危険を伴う格好の遊びどころ。 お花茶屋駅前の商店街を横切って東に進みます。

お花茶屋駅前の商店街を横切って東に進みます。 道幅が広くなって、自動車道は曲線を描いています。流れを模したものではないようです。かつての印象では、直線の水路でした。

道幅が広くなって、自動車道は曲線を描いています。流れを模したものではないようです。かつての印象では、直線の水路でした。 ここで、亀有方向から南下してきた水路と合流し、お花茶屋駅の脇を抜け、四つ木方面へ。

ここで、亀有方向から南下してきた水路と合流し、お花茶屋駅の脇を抜け、四つ木方面へ。 曳舟川親水公園側から見た水路跡(正面奥)。

曳舟川親水公園側から見た水路跡(正面奥)。

正面が荒川。この道がかつての水路跡と思われます。現在、千住旭町と柳原との境となっています。

正面が荒川。この道がかつての水路跡と思われます。現在、千住旭町と柳原との境となっています。 少し下ったところ。正面が荒川側。

少し下ったところ。正面が荒川側。 牛田駅方向から東北を望む。1947(昭和22)年撮影の航空写真(gooの地図)では、この通りが水路となっています。北の方から少し東に向きを変えて流れていました。少しカーブしているのが分かります。

牛田駅方向から東北を望む。1947(昭和22)年撮影の航空写真(gooの地図)では、この通りが水路となっています。北の方から少し東に向きを変えて流れていました。少しカーブしているのが分かります。 このあたりで、水路が二つに分かれていきます。一つは、そのまま関屋駅の東南側に、もう一つは、ほぼ南に下って隅田川につながります。

このあたりで、水路が二つに分かれていきます。一つは、そのまま関屋駅の東南側に、もう一つは、ほぼ南に下って隅田川につながります。

この道は行き止まり。かつては道路だったようで、白線などが残っています。

この道は行き止まり。かつては道路だったようで、白線などが残っています。 東武牛田駅上り線ホーム下。鉄橋として残っています。

東武牛田駅上り線ホーム下。鉄橋として残っています。 反対側。下り線ホーム下になります。

反対側。下り線ホーム下になります。 堀切橋をくぐっていきます。関屋駅方向を望む。この堀切橋よりもかつては今よりも南側に橋がありました(東武「堀切」駅近く)。ちなみに、荒川をはさんで東には京成電鉄の「堀切菖蒲園」駅があります。明治末期から大正にかけて人工河川としての荒川放水路ができる以前は、この辺り一帯、同じ葛飾区内としての地域でした。荒川が開削される前、柳原村は葛飾区に属していました。東武線の線路も今よりももっと東側に大きく曲がり、現在の荒川の真ん中辺りを通っていました。

堀切橋をくぐっていきます。関屋駅方向を望む。この堀切橋よりもかつては今よりも南側に橋がありました(東武「堀切」駅近く)。ちなみに、荒川をはさんで東には京成電鉄の「堀切菖蒲園」駅があります。明治末期から大正にかけて人工河川としての荒川放水路ができる以前は、この辺り一帯、同じ葛飾区内としての地域でした。荒川が開削される前、柳原村は葛飾区に属していました。東武線の線路も今よりももっと東側に大きく曲がり、現在の荒川の真ん中辺りを通っていました。 荒川と旧綾瀬川を結ぶ水門。正面が荒川。このあたりにかつての「堀切橋」がありました。

荒川と旧綾瀬川を結ぶ水門。正面が荒川。このあたりにかつての「堀切橋」がありました。 葛飾区側から望む。かつての堀切橋は、木製の橋でした。

葛飾区側から望む。かつての堀切橋は、木製の橋でした。 旧堀切橋への道路(葛飾区堀切)。

旧堀切橋への道路(葛飾区堀切)。 「足立共済病院」の前の道路は、かつての水路跡。左手手前が、病院。これがもともとの古隅田川跡。綾瀬川に合流し、さらに下流の鐘ヶ淵付近で隅田川に注いでいたと思われます。

「足立共済病院」の前の道路は、かつての水路跡。左手手前が、病院。これがもともとの古隅田川跡。綾瀬川に合流し、さらに下流の鐘ヶ淵付近で隅田川に注いでいたと思われます。 東武牛田駅改札口西側にある公園。「隅田川関屋の里」を再現したはめ絵がありました。富嶽三十六景の一つ。このあたりを水路が通っていました。

東武牛田駅改札口西側にある公園。「隅田川関屋の里」を再現したはめ絵がありました。富嶽三十六景の一つ。このあたりを水路が通っていました。 京成関屋駅ホームから見た、かつての水路跡。奥が隅田川方向。この辺は、工場地帯。隅田川を利用しての海運が盛んなところでした。

京成関屋駅ホームから見た、かつての水路跡。奥が隅田川方向。この辺は、工場地帯。隅田川を利用しての海運が盛んなところでした。 京成線のガードをくぐっていきます。

京成線のガードをくぐっていきます。 東京水辺ラインの船着き場があります。隅田川の上流を望む。

東京水辺ラインの船着き場があります。隅田川の上流を望む。 左側に巨大なモニュメント。

左側に巨大なモニュメント。

中央奥に見えるのは、常磐線。水路にせりだして遊歩道ができています。かつては、ただの濁った堀割のようでした。その後、水質改善事業が行われ、魚を放流したり、亀などを生息させたりと努力したようです。ずいぶんときれいな水になりました。そのせいでしょうか、「釣り禁止」の立て札がやけに目立つのが気になりました。

中央奥に見えるのは、常磐線。水路にせりだして遊歩道ができています。かつては、ただの濁った堀割のようでした。その後、水質改善事業が行われ、魚を放流したり、亀などを生息させたりと努力したようです。ずいぶんときれいな水になりました。そのせいでしょうか、「釣り禁止」の立て札がやけに目立つのが気になりました。 右手が拘置所側にある官舎。かつては、刑務所を囲む堀のように思っていましたが。世間とは隔絶した世界。以前は、刑務所の外側に高い壁が二重に設置されていた記憶が。拘置所も近代的な建物に変わってそれもなくなったのでしょうか。ここには、例のアサハラ(松本)が収容されています。

右手が拘置所側にある官舎。かつては、刑務所を囲む堀のように思っていましたが。世間とは隔絶した世界。以前は、刑務所の外側に高い壁が二重に設置されていた記憶が。拘置所も近代的な建物に変わってそれもなくなったのでしょうか。ここには、例のアサハラ(松本)が収容されています。 西のはじ。

西のはじ。 ここから水が流れ出ている。本来は逆で、ここから北千住方向に流れていたはず。現在は、綾瀬川の方に向かって流れています。

ここから水が流れ出ている。本来は逆で、ここから北千住方向に流れていたはず。現在は、綾瀬川の方に向かって流れています。 ここから「五反野親水公園」北西に向かっていきます。

ここから「五反野親水公園」北西に向かっていきます。 せせらぎ公園風。以前はただのどぶ川でした。

せせらぎ公園風。以前はただのどぶ川でした。 新しい伊藤谷橋から下流(水戸橋方向)を望む。以前は何の変哲もない橋でしたが、ずいぶんと立派になりました。

新しい伊藤谷橋から下流(水戸橋方向)を望む。以前は何の変哲もない橋でしたが、ずいぶんと立派になりました。

幅広い道路の中央に散策道が続いていきます。途中、四阿風の休憩所があります。

幅広い道路の中央に散策道が続いていきます。途中、四阿風の休憩所があります。 西側。けっこう大きな鯉が泳いでいます。

西側。けっこう大きな鯉が泳いでいます。 旧古隅田川跡。古い感じの護岸。 木製の遊歩道(川にせり出した)が続きます。

旧古隅田川跡。古い感じの護岸。 木製の遊歩道(川にせり出した)が続きます。

綾瀬川との合流点、足立区大六天排水場。

綾瀬川との合流点、足立区大六天排水場。 説明版。

説明版。 綾瀬川からの施設全景。

綾瀬川からの施設全景。 旧水戸橋は閉鎖。首都高が上を通っています。

旧水戸橋は閉鎖。首都高が上を通っています。 新しい「水戸橋」。上流を望む。なお「新水戸橋」が下流にあります。

新しい「水戸橋」。上流を望む。なお「新水戸橋」が下流にあります。

かつての流路を感じさせる道筋。

かつての流路を感じさせる道筋。 北三谷稲荷橋。道筋には、以前あった橋の名前が記されています。

北三谷稲荷橋。道筋には、以前あった橋の名前が記されています。 このあたりから細い流れが続きます。太古の川幅とは比較できませんが、親水公園風になっています。

このあたりから細い流れが続きます。太古の川幅とは比較できませんが、親水公園風になっています。 右が足立区、左が葛飾区。

右が足立区、左が葛飾区。 常磐線の手前。丁寧な案内板が設置されています。

常磐線の手前。丁寧な案内板が設置されています。 左が常磐線の高架橋。このあたりからは、線路の北側沿いになっていきます。

左が常磐線の高架橋。このあたりからは、線路の北側沿いになっていきます。 公園脇の案内板。古隅田川の歴史的な変遷が説明されています。

公園脇の案内板。古隅田川の歴史的な変遷が説明されています。 車道と歩道に段差がつけらています。昔の川に沿った土手道?

車道と歩道に段差がつけらています。昔の川に沿った土手道? 「宿添橋」何だか趣のある橋の名。

「宿添橋」何だか趣のある橋の名。 都立葛飾聾学校西の遊歩道。右が葛飾区、左が足立区。この先で、常磐線をくぐります。

都立葛飾聾学校西の遊歩道。右が葛飾区、左が足立区。この先で、常磐線をくぐります。 河添公園脇。先ほどと違って流れを感じさせる川幅になっていきます。

河添公園脇。先ほどと違って流れを感じさせる川幅になっていきます。 親水公園らしい雰囲気。流れも豊かです。

親水公園らしい雰囲気。流れも豊かです。

この付近が中川との合流点。葛飾区と足立区との区界になっている。

この付近が中川との合流点。葛飾区と足立区との区界になっている。 西側を望む。右が足立区、左が葛飾区。サイクリング・ジョギングロードもここを境に管理が葛飾区と足立区に分かれる。

西側を望む。右が足立区、左が葛飾区。サイクリング・ジョギングロードもここを境に管理が葛飾区と足立区に分かれる。 左手の空き地が、かつてあった足立区長門排水機場跡。

左手の空き地が、かつてあった足立区長門排水機場跡。 けっこう広い敷地のまま。

けっこう広い敷地のまま。 「アリオ亀有」(かつての日本製紙工場跡)付近から常磐線のガードをくぐり、古隅田川跡の遊歩道が北に向かって続いていく。右が足立区、左が葛飾区。

「アリオ亀有」(かつての日本製紙工場跡)付近から常磐線のガードをくぐり、古隅田川跡の遊歩道が北に向かって続いていく。右が足立区、左が葛飾区。 住宅地の中を西に向かって続いている。狭い路地をはさんで、足立区(右)と葛飾区(左)に分かれる。

住宅地の中を西に向かって続いている。狭い路地をはさんで、足立区(右)と葛飾区(左)に分かれる。 歩行者と自転車しか通れないため、安全。

歩行者と自転車しか通れないため、安全。 「環七」にぶつかる。ほぼ西に進む。

「環七」にぶつかる。ほぼ西に進む。 「環七」を渡ったところ。「亀有5丁目」バス停付近。

「環七」を渡ったところ。「亀有5丁目」バス停付近。 遊歩道は右の細い道だが、かつては川幅はもっと広かったはずで、このあたり、南北の細い道にはさまれて細長く建物が続く。かつての川幅を想像させるが・・・。

遊歩道は右の細い道だが、かつては川幅はもっと広かったはずで、このあたり、南北の細い道にはさまれて細長く建物が続く。かつての川幅を想像させるが・・・。 遊歩道も広くなったり、狭くなったりしながら進む。

遊歩道も広くなったり、狭くなったりしながら進む。 葛西用水との合流点。かつての流路を彷彿とさせるカーブ。

葛西用水との合流点。かつての流路を彷彿とさせるカーブ。 北三谷二号橋跡。西に向かってまだまだ続く。今回は、ここまで。

北三谷二号橋跡。西に向かってまだまだ続く。今回は、ここまで。 足立区東和銀座商店街。通称「アモール東和」。古隅田川を暗渠にした道路に沿った形をしているが、この商店街もかつての川筋ではなかったか。閉まっている店舗がぽつぽつと見られたのが残念。

足立区東和銀座商店街。通称「アモール東和」。古隅田川を暗渠にした道路に沿った形をしているが、この商店街もかつての川筋ではなかったか。閉まっている店舗がぽつぽつと見られたのが残念。 古隅田川跡。左が東和銀座商店街。

古隅田川跡。左が東和銀座商店街。

代田橋のホームをくぐり、南下した玉川上水はここでしばらく暗渠となります。横に横断する太い鉄管は、和田堀給水所からの導水路。

代田橋のホームをくぐり、南下した玉川上水はここでしばらく暗渠となります。横に横断する太い鉄管は、和田堀給水所からの導水路。 環七の手前から暗渠になって環七を横切る。環七を地下道でくぐり抜ける。配管が何本も通っていて、「頭上注意」の標識。珍しい体験ができる。

環七の手前から暗渠になって環七を横切る。環七を地下道でくぐり抜ける。配管が何本も通っていて、「頭上注意」の標識。珍しい体験ができる。 笹塚駅の近くまで水路をたどれる。この橋は、稲荷橋。ただ表面が削られて判読不可能。「昭和○年○月竣工」とある。ものの本によると昭和二年とか。橋の中央に一本柱が立っている。

笹塚駅の近くまで水路をたどれる。この橋は、稲荷橋。ただ表面が削られて判読不可能。「昭和○年○月竣工」とある。ものの本によると昭和二年とか。橋の中央に一本柱が立っている。 笹塚駅近く。けっこう深い堀状になっている。

笹塚駅近く。けっこう深い堀状になっている。 笹塚駅前。暗渠になっているが、この桜の古木が玉川上水沿いであることを示している。

笹塚駅前。暗渠になっているが、この桜の古木が玉川上水沿いであることを示している。 笹塚駅を過ぎると再び水面が姿を現す。このあたりは、少し堀が浅くなる。高低差を考慮しての絶妙な建設技術に感服。

笹塚駅を過ぎると再び水面が姿を現す。このあたりは、少し堀が浅くなる。高低差を考慮しての絶妙な建設技術に感服。 水面沿いに歩道がある。

水面沿いに歩道がある。 再び暗渠になって、新宿まで緑道に。遊具施設や広場などが設置されている。

再び暗渠になって、新宿まで緑道に。遊具施設や広場などが設置されている。 五條橋の手前。笹塚駅からの遊歩道の終点。

五條橋の手前。笹塚駅からの遊歩道の終点。 通りの向こうが「五條橋」。そこから新宿駅近くまで遊歩道が続く。

通りの向こうが「五條橋」。そこから新宿駅近くまで遊歩道が続く。

甲州街道は暗渠で通過し、ここから再び水の流れが見えます。上は、首都高。

甲州街道は暗渠で通過し、ここから再び水の流れが見えます。上は、首都高。 けっこう深く掘られた水路。枯葉がいっぱいです。桜の季節は、見事。深い渓谷のような雰囲気がすてきです。

けっこう深く掘られた水路。枯葉がいっぱいです。桜の季節は、見事。深い渓谷のような雰囲気がすてきです。 淀橋浄水場の機能が終了し、玉川上水も下流は廃止。まったく水が流れないまま、ゴミ捨て場のような惨状になってしまった。それを清流復活事業で再びかつての面影を取り戻します。

淀橋浄水場の機能が終了し、玉川上水も下流は廃止。まったく水が流れないまま、ゴミ捨て場のような惨状になってしまった。それを清流復活事業で再びかつての面影を取り戻します。 ただ散策路は流れに沿ってありますが、直接、水面に触れることのできるところは

ただ散策路は流れに沿ってありますが、直接、水面に触れることのできるところは ここからスタート。

ここからスタート。 こんな感じの道が続きます。

こんな感じの道が続きます。 唯一痕跡らしいもの。「相生橋」大正13年に建造、とありました。

唯一痕跡らしいもの。「相生橋」大正13年に建造、とありました。 消防学校脇。

消防学校脇。 甲州街道。モニュメントらしきもの。水路には水が流れていませんでした。この辺りは、地下には京王線。

甲州街道。モニュメントらしきもの。水路には水が流れていませんでした。この辺りは、地下には京王線。 富士急ハイランドのビル。屋上にはジェットコースター(のモニュメント)。ゴトゴトと電車の通過する音が響いてきます。

富士急ハイランドのビル。屋上にはジェットコースター(のモニュメント)。ゴトゴトと電車の通過する音が響いてきます。 明治神宮西参道。

明治神宮西参道。 遊歩道の途中で見かけたマンホール。そこには、東京都水道局のマークが。たしかに玉川上水の道。

遊歩道の途中で見かけたマンホール。そこには、東京都水道局のマークが。たしかに玉川上水の道。 笹塚駅近くにあった新宿中村屋の東京工場。

笹塚駅近くにあった新宿中村屋の東京工場。 最近、府中市内で見かけた曼珠沙華(ヒガンバナ)。黄色い花を咲かせていました。珍しく思って、パチリ。

最近、府中市内で見かけた曼珠沙華(ヒガンバナ)。黄色い花を咲かせていました。珍しく思って、パチリ。