少し風のある雨の中の探索でした。

「志免」駅へ向かう緑道(廃線跡)から公園方向を望む。

「志免」駅へ向かう緑道(廃線跡)から公園方向を望む。

上亀山駅跡公園のすぐ脇の街道。

上亀山駅跡公園のすぐ脇の街道。

趣のある店構えのお酒屋さん。全国の地酒・焼酎を扱っているみたいです。「きっと見つかるいいお酒」と看板に。

趣のある店構えのお酒屋さん。全国の地酒・焼酎を扱っているみたいです。「きっと見つかるいいお酒」と看板に。

緑道(線路跡)の脇にあったボイラー? 建物の裏庭にあった。何なのか説明板は、なし。

緑道(線路跡)の脇にあったボイラー? 建物の裏庭にあった。何なのか説明板は、なし。

右が緑道。頭上にはけっこう長く大きな藤棚。

右が緑道。頭上にはけっこう長く大きな藤棚。

国鉄用地の境界を示す標識。「工」の字がある。

国鉄用地の境界を示す標識。「工」の字がある。

同じ標識が二つ。歩いた範囲ではここだけにしか残っていないようだが。

同じ標識が二つ。歩いた範囲ではここだけにしか残っていないようだが。

側溝に沿って置かれていた(手前と奥)。

側溝に沿って置かれていた(手前と奥)。

境界線の標識では他には「志免町」が目に付くのみ。

境界線の標識では他には「志免町」が目に付くのみ。

左側に田畑が広がっている。その脇を走っていた「勝田線」。

左側に田畑が広がっている。その脇を走っていた「勝田線」。

「コブシ」の花。モクレン科の落葉広葉樹。早春に他の木々に先駆けて白い花を梢いっぱいに咲かせる。別名「田打ち桜」とも。

「コブシ」の花。モクレン科の落葉広葉樹。早春に他の木々に先駆けて白い花を梢いっぱいに咲かせる。別名「田打ち桜」とも。

春の訪れを感じさせる。

春の訪れを感じさせる。

小川を越える橋桁。鉄道のときのものが使用されているような。

小川を越える橋桁。鉄道のときのものが使用されているような。

道路を越えて進んでいく。この緑道は自転車や歩きでけっこう地元の人には利用されているようで、雨の日にもかかわらず、犬の散歩や買い物などでけっこう行き来があった。

道路を越えて進んでいく。この緑道は自転車や歩きでけっこう地元の人には利用されているようで、雨の日にもかかわらず、犬の散歩や買い物などでけっこう行き来があった。

「志免町」には現在、鉄道が通っていない。国鉄時代(JRになっても)、路面電車風にこまめに小駅を作り、沿線住民の便宜を図っていたら面白かったのに。

長めの橋。ここにもかつての橋脚の土台が使われているような。頑丈なコンクリート製。

長めの橋。ここにもかつての橋脚の土台が使われているような。頑丈なコンクリート製。

来た道を振り返る(上亀田駅方面)。

来た道を振り返る(上亀田駅方面)。

大きな幹線道路に出る手前。左手が緑道。

大きな幹線道路に出る手前。左手が緑道。

「志免」駅へ向かう緑道(廃線跡)から公園方向を望む。

「志免」駅へ向かう緑道(廃線跡)から公園方向を望む。 上亀山駅跡公園のすぐ脇の街道。

上亀山駅跡公園のすぐ脇の街道。 趣のある店構えのお酒屋さん。全国の地酒・焼酎を扱っているみたいです。「きっと見つかるいいお酒」と看板に。

趣のある店構えのお酒屋さん。全国の地酒・焼酎を扱っているみたいです。「きっと見つかるいいお酒」と看板に。 緑道(線路跡)の脇にあったボイラー? 建物の裏庭にあった。何なのか説明板は、なし。

緑道(線路跡)の脇にあったボイラー? 建物の裏庭にあった。何なのか説明板は、なし。 右が緑道。頭上にはけっこう長く大きな藤棚。

右が緑道。頭上にはけっこう長く大きな藤棚。 国鉄用地の境界を示す標識。「工」の字がある。

国鉄用地の境界を示す標識。「工」の字がある。 同じ標識が二つ。歩いた範囲ではここだけにしか残っていないようだが。

同じ標識が二つ。歩いた範囲ではここだけにしか残っていないようだが。 側溝に沿って置かれていた(手前と奥)。

側溝に沿って置かれていた(手前と奥)。 境界線の標識では他には「志免町」が目に付くのみ。

境界線の標識では他には「志免町」が目に付くのみ。 左側に田畑が広がっている。その脇を走っていた「勝田線」。

左側に田畑が広がっている。その脇を走っていた「勝田線」。 「コブシ」の花。モクレン科の落葉広葉樹。早春に他の木々に先駆けて白い花を梢いっぱいに咲かせる。別名「田打ち桜」とも。

「コブシ」の花。モクレン科の落葉広葉樹。早春に他の木々に先駆けて白い花を梢いっぱいに咲かせる。別名「田打ち桜」とも。 春の訪れを感じさせる。

春の訪れを感じさせる。 小川を越える橋桁。鉄道のときのものが使用されているような。

小川を越える橋桁。鉄道のときのものが使用されているような。 道路を越えて進んでいく。この緑道は自転車や歩きでけっこう地元の人には利用されているようで、雨の日にもかかわらず、犬の散歩や買い物などでけっこう行き来があった。

道路を越えて進んでいく。この緑道は自転車や歩きでけっこう地元の人には利用されているようで、雨の日にもかかわらず、犬の散歩や買い物などでけっこう行き来があった。「志免町」には現在、鉄道が通っていない。国鉄時代(JRになっても)、路面電車風にこまめに小駅を作り、沿線住民の便宜を図っていたら面白かったのに。

長めの橋。ここにもかつての橋脚の土台が使われているような。頑丈なコンクリート製。

長めの橋。ここにもかつての橋脚の土台が使われているような。頑丈なコンクリート製。 来た道を振り返る(上亀田駅方面)。

来た道を振り返る(上亀田駅方面)。 大きな幹線道路に出る手前。左手が緑道。

大きな幹線道路に出る手前。左手が緑道。

この橋を渡ると、「志免町」。

この橋を渡ると、「志免町」。 「志免緑道」入口から北西方向を望む。「吉塚」駅方向へ緑道(廃線跡)は伸びています。ここから吉塚駅からの線路跡はまだところどころに確認できるようだ。航空写真でも確認できそう。

「志免緑道」入口から北西方向を望む。「吉塚」駅方向へ緑道(廃線跡)は伸びています。ここから吉塚駅からの線路跡はまだところどころに確認できるようだ。航空写真でも確認できそう。 単線だったことが幅の狭さでも分かる。

単線だったことが幅の狭さでも分かる。 よく整備された緑道が続きます。

よく整備された緑道が続きます。 工場と住宅の間を抜けていきます。輸送量増強のための複線化、駅の拡幅などはなかなか難しかったのか?

工場と住宅の間を抜けていきます。輸送量増強のための複線化、駅の拡幅などはなかなか難しかったのか? 線路のすぐ脇を通るバス通り。地元住民の輸送手段としてはバスかマイカーというふうになっていったようだ。

線路のすぐ脇を通るバス通り。地元住民の輸送手段としてはバスかマイカーというふうになっていったようだ。 左がバス停広場。

左がバス停広場。 「志免町大字別府字出料」。

「志免町大字別府字出料」。 トンネルのようなモニュメント。線路際まで住宅が迫っています。

トンネルのようなモニュメント。線路際まで住宅が迫っています。 ところどころなくなっている柱もありますが、なかなかの迫力。

ところどころなくなっている柱もありますが、なかなかの迫力。 枕木を敷き詰めてあるところも。

枕木を敷き詰めてあるところも。 「上亀山駅跡公園」。周囲が住宅地の中にありました。広い楕円形の公園。その形がホームがあったことを偲ばせる。ただ、それらしい駅・鉄道の痕跡は見当たらず。

「上亀山駅跡公園」。周囲が住宅地の中にありました。広い楕円形の公園。その形がホームがあったことを偲ばせる。ただ、それらしい駅・鉄道の痕跡は見当たらず。 「御手洗」駅方向。

「御手洗」駅方向。

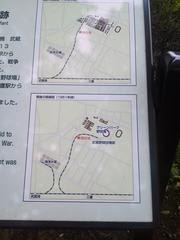

説明版。「その1」での説明内容とほぼ同じですが。(枕木を再活用しているのが、いい。)

説明版。「その1」での説明内容とほぼ同じですが。(枕木を再活用しているのが、いい。) 道路をまたいで線路が埋められている。

道路をまたいで線路が埋められている。 ほぼまっすぐな線路跡の緑道が続く。

ほぼまっすぐな線路跡の緑道が続く。 線路(跡)脇。草木に埋もれて「踏切事故者」の供養碑がひっそりと。花が手向けられてあった。

線路(跡)脇。草木に埋もれて「踏切事故者」の供養碑がひっそりと。花が手向けられてあった。 在りし日の「下河原線」のようす。のどかな田園風景が広がっています。

在りし日の「下河原線」のようす。のどかな田園風景が広がっています。 川べりを行く汽車。

川べりを行く汽車。 JR南武線の跨線橋。なだらかな坂が長く南に下っていく。このあたりは、鎌倉街道など歴史的な道筋があって、説明碑が立てられている。

JR南武線の跨線橋。なだらかな坂が長く南に下っていく。このあたりは、鎌倉街道など歴史的な道筋があって、説明碑が立てられている。 交差する鎌倉街道(坂を下りきったところ)から来た道を望む。

交差する鎌倉街道(坂を下りきったところ)から来た道を望む。 道ばたの草むらの中に、線路際などに見かける赤さびた柵。遺構?

道ばたの草むらの中に、線路際などに見かける赤さびた柵。遺構? 東京競馬場前方面との分岐。右が多摩川方向。中央高速の高架橋をくぐってから西南にカーブし、多摩川に向かう。左が競馬場方面。線路(跡)は、競馬場に向かって急カーブで東南に進む(約0.5㎞)。

東京競馬場前方面との分岐。右が多摩川方向。中央高速の高架橋をくぐってから西南にカーブし、多摩川に向かう。左が競馬場方面。線路(跡)は、競馬場に向かって急カーブで東南に進む(約0.5㎞)。 「しばまみち」という道しるべ。

「しばまみち」という道しるべ。 来た道を振り返る。

来た道を振り返る。 「電車ごっこ」と題されたブロンズ像。

「電車ごっこ」と題されたブロンズ像。 広々とした空間。終点の駅舎は、このあたりにあったのか。

広々とした空間。終点の駅舎は、このあたりにあったのか。 競馬場に向かう人びとは上に南武線が通る地下道を抜けて向かった。

競馬場に向かう人びとは上に南武線が通る地下道を抜けて向かった。 「川崎街道」という道しるべ。「府中街道」は「川崎街道」とも。競馬場の西側をかすめ、神奈川県川崎まで続く道。

「川崎街道」という道しるべ。「府中街道」は「川崎街道」とも。競馬場の西側をかすめ、神奈川県川崎まで続く道。 「東京競馬場」は中央左奥に広がっている。

「東京競馬場」は中央左奥に広がっている。

中央線沿いの南側の敷地。

中央線沿いの南側の敷地。 ぽつんと朽ちた枕木が一本横たわっていました。

ぽつんと朽ちた枕木が一本横たわっていました。 武蔵野線をはさんで東側のマンション。微妙な曲線を描いているのが、南西にカーズして向かう線路跡をうかがわせる。(西国分寺駅南の地点)

武蔵野線をはさんで東側のマンション。微妙な曲線を描いているのが、南西にカーズして向かう線路跡をうかがわせる。(西国分寺駅南の地点) 東芝の工場。引き込み線があってJRのオレンジ色の車両が見える。引き込み線は、もちろん、現役。

東芝の工場。引き込み線があってJRのオレンジ色の車両が見える。引き込み線は、もちろん、現役。 「府中刑務所」南西端。

「府中刑務所」南西端。 ここで、武蔵野線とはお別れ。

ここで、武蔵野線とはお別れ。  武蔵野線がトンネルに入り、ここから線路跡の道が始まる。中央の建物が線路跡になっている。

武蔵野線がトンネルに入り、ここから線路跡の道が始まる。中央の建物が線路跡になっている。 ここから本格的な「下河原線」跡の緑道。

ここから本格的な「下河原線」跡の緑道。 説明版。

説明版。 公園を南側から望む。直線のレールが延びている。

公園を南側から望む。直線のレールが延びている。 「京王線」のガードをくぐる。サザンカが道に沿って植えられ、紅い花が今を盛りに。

「京王線」のガードをくぐる。サザンカが道に沿って植えられ、紅い花が今を盛りに。 足下には枕木が柵として再活用されている。

足下には枕木が柵として再活用されている。

別の角度からのもの。戦後は生活汚水で汚れた川でしたが、現在は、「一之江境川親水公園」として区民の憩いの場として親しまれています。

別の角度からのもの。戦後は生活汚水で汚れた川でしたが、現在は、「一之江境川親水公園」として区民の憩いの場として親しまれています。 区民・地域の熱い思いが込められているようです。

区民・地域の熱い思いが込められているようです。 東側を望む。

東側を望む。 上がトロリーバス。下が城東電車。

上がトロリーバス。下が城東電車。 ケース越しに親水公園側から今井街道側を望む。

ケース越しに親水公園側から今井街道側を望む。 今井街道の歩道上のモニュメント(トロリーバス)。

今井街道の歩道上のモニュメント(トロリーバス)。 同じく城東電車の絵柄のはめこみ。「マッチ箱電車」という愛称? 大正14年から昭和27年と記されています。

同じく城東電車の絵柄のはめこみ。「マッチ箱電車」という愛称? 大正14年から昭和27年と記されています。 江戸川線の東小松川駅(終点)は、荒川に突き当たる場所にあって、現在の首都高の橋脚下辺りになります。このあたりの一画が終点。当時は大きな敷地になっていました。今は工場、住宅地に。

江戸川線の東小松川駅(終点)は、荒川に突き当たる場所にあって、現在の首都高の橋脚下辺りになります。このあたりの一画が終点。当時は大きな敷地になっていました。今は工場、住宅地に。 お寺の塀沿いの道。

お寺の塀沿いの道。 細長い敷地の児童公園。

細長い敷地の児童公園。 「環七」近くの細い直線道路。

「環七」近くの細い直線道路。 今井街道。「環七」方向を望む。

今井街道。「環七」方向を望む。 今井街道。小松川橋方向を望む。

今井街道。小松川橋方向を望む。 今井街道から南を望む。正面の建物あたりに線路があった、と思われます。

今井街道から南を望む。正面の建物あたりに線路があった、と思われます。 都営新宿線・一之江駅付近。

都営新宿線・一之江駅付近。

足立市場の北東。道路をはさんで「緑道」が始まり、北に向かって進みます。

足立市場の北東。道路をはさんで「緑道」が始まり、北に向かって進みます。 古びた鉄柵。鉄道敷地の境界線に用いられます。その当時のままなのか断続的に続きます。

古びた鉄柵。鉄道敷地の境界線に用いられます。その当時のままなのか断続的に続きます。 町工場や家の裏側に沿って進みます。単線ですが、途中複線になっていた箇所もあったと思われます。

町工場や家の裏側に沿って進みます。単線ですが、途中複線になっていた箇所もあったと思われます。 線路の土台のコンクリートが残っています。このあたりは複線?

線路の土台のコンクリートが残っています。このあたりは複線? 北側の駐車場から撮りました。正面奥がその土台。左側が緑道。

北側の駐車場から撮りました。正面奥がその土台。左側が緑道。 草むらの中に鉄道標識が横に倒されたまま残されていました。鉄道標識にはうといので、何なのか? 四角い柱、斜めに切られた部分に「4」という数字が記されています。

草むらの中に鉄道標識が横に倒されたまま残されていました。鉄道標識にはうといので、何なのか? 四角い柱、斜めに切られた部分に「4」という数字が記されています。 「墨堤通り」の歩道橋の一部に複線だった頃の橋桁の跡?

「墨堤通り」の歩道橋の一部に複線だった頃の橋桁の跡? 歩道橋の脇にある旧家の冠木門。

歩道橋の脇にある旧家の冠木門。 左がJRの線路、右は住宅の塀。現在の線路に沿って細く長く続きます。

左がJRの線路、右は住宅の塀。現在の線路に沿って細く長く続きます。 この先で、合流していたと思われます。

この先で、合流していたと思われます。 JRの高架線の脇には線路に沿ってしばらく細長い家屋が縦に並んで建っていて、右側の建物とは向きが異なっています。もしかしたらかつての線路跡に建てられた建物。

JRの高架線の脇には線路に沿ってしばらく細長い家屋が縦に並んで建っていて、右側の建物とは向きが異なっています。もしかしたらかつての線路跡に建てられた建物。

帰りの電車。出発して右に左にカーブを繰り返し、スピードを出し始め、あっという間の通過ですが、ホームがはっきりと見えました。明かりが灯されて黄色の柱、壁も見えたような・・・。

帰りの電車。出発して右に左にカーブを繰り返し、スピードを出し始め、あっという間の通過ですが、ホームがはっきりと見えました。明かりが灯されて黄色の柱、壁も見えたような・・・。 ひっそりとした佇まい。気がつかない通行人も・・・。屋上の部分の彫り物も、西洋風。

ひっそりとした佇まい。気がつかない通行人も・・・。屋上の部分の彫り物も、西洋風。 博物館側の出口。

博物館側の出口。 動物園側の出口。

動物園側の出口。 東京都美術館本館の建物と道路を隔てた場所にある。現在何に使われているか不明。出入り口、窓はすべて封鎖されている。

東京都美術館本館の建物と道路を隔てた場所にある。現在何に使われているか不明。出入り口、窓はすべて封鎖されている。 旧駅舎壁面のプレート。

旧駅舎壁面のプレート。 京成電車。かつて走っていた電車の色調。今も4両編成。

京成電車。かつて走っていた電車の色調。今も4両編成。

意外に狭い敷地。掲示されていた写真。

意外に狭い敷地。掲示されていた写真。 その先あたりから見えるスカイツリー。新時代の超高層の塔。634㍍の中心柱の構想は、五重塔の柱と同じ考えだとか。

その先あたりから見えるスカイツリー。新時代の超高層の塔。634㍍の中心柱の構想は、五重塔の柱と同じ考えだとか。 京成電車がJR線を越えて上野の山のトンネルに入っていく。これから終点・京成上野駅までは地下線となる。

京成電車がJR線を越えて上野の山のトンネルに入っていく。これから終点・京成上野駅までは地下線となる。 トンネルの上は、すぐそばから民家が建ち並んでいる。

トンネルの上は、すぐそばから民家が建ち並んでいる。 寛永寺坂駅跡。右手は言問通りに面している。駅舎がそのまま保存されている。

寛永寺坂駅跡。右手は言問通りに面している。駅舎がそのまま保存されている。 「国旗掲揚塔」跡。コンクリートの土台部分が残っている。それによれば、紀元2600年・昭和16年12月8日(時あたかも、真珠湾攻撃の日)に建立となっている。まさにそこにも記されているように「国威発揚」の時代であった。

「国旗掲揚塔」跡。コンクリートの土台部分が残っている。それによれば、紀元2600年・昭和16年12月8日(時あたかも、真珠湾攻撃の日)に建立となっている。まさにそこにも記されているように「国威発揚」の時代であった。

右側の道路が旧線路跡?このあたりで現在の線路と合流している。

右側の道路が旧線路跡?このあたりで現在の線路と合流している。 右手の直線道路が線路跡?

右手の直線道路が線路跡? 右が現在使われている線路。電化されている。複線化のための橋脚が残されている。

右が現在使われている線路。電化されている。複線化のための橋脚が残されている。  対岸の金町(高砂)側を望む。

対岸の金町(高砂)側を望む。 新小岩側。白く塗られてかなり頑丈な橋脚の土台。

新小岩側。白く塗られてかなり頑丈な橋脚の土台。 土手から見たところ。雑草の陰に隠れているような。

土手から見たところ。雑草の陰に隠れているような。 新小岩側は国鉄用地。

新小岩側は国鉄用地。 この貨物線。新小岩~亀戸~越中島と支線(非電化)が伸びている。「越中島貨物駅常備」と記された貨物車。

この貨物線。新小岩~亀戸~越中島と支線(非電化)が伸びている。「越中島貨物駅常備」と記された貨物車。 現役で活躍中。

現役で活躍中。

土岐市駅。駄知線のホームはなく、駐車場になっていました。

土岐市駅。駄知線のホームはなく、駐車場になっていました。 線路跡から土岐市駅方向を望む。

線路跡から土岐市駅方向を望む。 中央線から離れて左の方に向かっていきます。

中央線から離れて左の方に向かっていきます。 線路跡は歩行者専用道路となっています。奥の歩道橋はかつて踏切だったところ。

線路跡は歩行者専用道路となっています。奥の歩道橋はかつて踏切だったところ。 橋のふもとにある古い建物。

橋のふもとにある古い建物。 駄知駅跡。広い敷地がかつての陶器製品積み出しなどの賑わいを彷彿させる。奥の建物は、かつての車庫で、今もバスの車庫として使われている。その車庫の中には、線路が残っていました。

駄知駅跡。広い敷地がかつての陶器製品積み出しなどの賑わいを彷彿させる。奥の建物は、かつての車庫で、今もバスの車庫として使われている。その車庫の中には、線路が残っていました。 駅の全景。

駅の全景。 線路側にあったと思われる看板用の鉄骨の枠組み。

線路側にあったと思われる看板用の鉄骨の枠組み。 駄知駅はスイッチバック方式になっていた。この写真は、遊歩道(線路跡)と道路の交差点(踏切)に掲示されていたものです。

駄知駅はスイッチバック方式になっていた。この写真は、遊歩道(線路跡)と道路の交差点(踏切)に掲示されていたものです。 東駄知駅方向に進んだ線路跡。左手の窯工場からもう使われなくなった煙突が見えます。

東駄知駅方向に進んだ線路跡。左手の窯工場からもう使われなくなった煙突が見えます。 東駄知駅への線路跡。工場の敷地内でした。駅は、バスロータリーになっていますが、時刻表では、1時間に1本くらいしかバスも発着していませんでした。

東駄知駅への線路跡。工場の敷地内でした。駅は、バスロータリーになっていますが、時刻表では、1時間に1本くらいしかバスも発着していませんでした。

このあたりがクラントハイツへの分岐線になっていたところ。

このあたりがクラントハイツへの分岐線になっていたところ。 かつてのこの付近の雰囲気、畑が残されています。

かつてのこの付近の雰囲気、畑が残されています。 田柄川。緑道になっています。この少し北側に啓志線が走っていました。

田柄川。緑道になっています。この少し北側に啓志線が走っていました。 どういうわけか、恐竜(かわいい?場に添わない?)のモニュメント。

どういうわけか、恐竜(かわいい?場に添わない?)のモニュメント。 この直線が線路跡? 古い航空写真と見比べると、何となくそんな感じですが。

この直線が線路跡? 古い航空写真と見比べると、何となくそんな感じですが。 反対側から。まったく痕跡がないのが残念です。

反対側から。まったく痕跡がないのが残念です。 かつて、ほとんどが農地でした。旧家でしょうか、古い木々が生い茂っていて、昔を彷彿とさせるたたずまいです。

かつて、ほとんどが農地でした。旧家でしょうか、古い木々が生い茂っていて、昔を彷彿とさせるたたずまいです。 光が丘駅。直線に広い道が北に向かっています。滑走路があったところ。

光が丘駅。直線に広い道が北に向かっています。滑走路があったところ。 公園へのプロムナード。子供連れや若者の姿が目立ちます。

公園へのプロムナード。子供連れや若者の姿が目立ちます。

玉川上水に架かっていた鉄橋の橋桁の一部。

玉川上水に架かっていた鉄橋の橋桁の一部。 玉川上水を越えて「グリーンパーク遊歩道」となります。

玉川上水を越えて「グリーンパーク遊歩道」となります。 当時の鉄道敷地内を示す鉄製のフェンス(貨物線などによくあります)。道の両側に点々と残されています。宅地との仕切りにも利用されています。

当時の鉄道敷地内を示す鉄製のフェンス(貨物線などによくあります)。道の両側に点々と残されています。宅地との仕切りにも利用されています。 境界線となっています。

境界線となっています。

国鉄(JR)の敷地であることを示す境界。

国鉄(JR)の敷地であることを示す境界。 標識に沿ってフェンスが続いていることで、国鉄(JR)の線路跡であることが分かります。

標識に沿ってフェンスが続いていることで、国鉄(JR)の線路跡であることが分かります。 遊歩道の途中にあった「説明板」

遊歩道の途中にあった「説明板」 この前出かけた「境浄水場」への引き込み線(跡)との関連が説明されていました。

この前出かけた「境浄水場」への引き込み線(跡)との関連が説明されていました。

下り線のホーム跡。

下り線のホーム跡。 上り線のホーム跡。東側の奥(かつての駅舎のあたり)には、現在、変電所がある。

上り線のホーム跡。東側の奥(かつての駅舎のあたり)には、現在、変電所がある。 変電所側から見たもの。

変電所側から見たもの。 変電所。このあたりに改札口(橋上の駅舎だった)に向かう階段があったはず。通学生は、この道を右(北)に学校に向かった。

変電所。このあたりに改札口(橋上の駅舎だった)に向かう階段があったはず。通学生は、この道を右(北)に学校に向かった。 下井草駅南にあった旧家の庭。かなり大きな農家。郵便局の方まで敷地だったそうだ。鬱蒼とした木々に覆われている。

下井草駅南にあった旧家の庭。かなり大きな農家。郵便局の方まで敷地だったそうだ。鬱蒼とした木々に覆われている。 道路に半分はみ出した古木。

道路に半分はみ出した古木。

右側の本線から分岐して、左手奥にカーブしていきます。現在は、工事事務所の建物があるあたり。道路は線路に沿った道。

右側の本線から分岐して、左手奥にカーブしていきます。現在は、工事事務所の建物があるあたり。道路は線路に沿った道。 道路の右側には、JR用地を示す標識が続いている。

道路の右側には、JR用地を示す標識が続いている。 しばらく進むと本格的な緑道に。途中の小さな公園。このモニュメントは?滑り台が一つ。

しばらく進むと本格的な緑道に。途中の小さな公園。このモニュメントは?滑り台が一つ。 静かな住宅地の中を進みます。

静かな住宅地の中を進みます。 公園の名前はあっても、かつてここに線路が敷かれていたというような説明はどこにもありません。

公園の名前はあっても、かつてここに線路が敷かれていたというような説明はどこにもありません。 アジサイの花。

アジサイの花。 玉川上水の架かる橋「大橋」。

玉川上水の架かる橋「大橋」。 玉川上水に架かっていた線路橋の痕跡(土台)。

玉川上水に架かっていた線路橋の痕跡(土台)。 対岸から。

対岸から。 野いちごが一つ赤い実をつけていました。

野いちごが一つ赤い実をつけていました。 引き込み線は浄水場の中に入って行きました。

引き込み線は浄水場の中に入って行きました。 浄水場のようす(フェンス越し)。

浄水場のようす(フェンス越し)。 境浄水場正門。

境浄水場正門。 玉川上水に架かる「桜橋」の橋のたもとに国木田独歩の碑があります。武蔵野を愛した独歩の文中に登場する橋。

玉川上水に架かる「桜橋」の橋のたもとに国木田独歩の碑があります。武蔵野を愛した独歩の文中に登場する橋。 碑の表面がかすれているのが残念。「桜橋」という橋名が出てきます。

碑の表面がかすれているのが残念。「桜橋」という橋名が出てきます。

吉沢橋上の説明板

吉沢橋上の説明板 吉沢橋を渡って砧本村に続く線路跡(道路)

吉沢橋を渡って砧本村に続く線路跡(道路) 歩行者道路となっている線路跡

歩行者道路となっている線路跡 緩やかなカーブが線路を彷彿させる。

緩やかなカーブが線路を彷彿させる。 二子玉川駅ホーム。田園都市線と大井町線の合流駅。たくさんの乗降客がいます。

二子玉川駅ホーム。田園都市線と大井町線の合流駅。たくさんの乗降客がいます。 ホーム上からの野川(右)と多摩川(左)

ホーム上からの野川(右)と多摩川(左) 吉沢橋からの野川。中央奥が二子玉川駅方向。

吉沢橋からの野川。中央奥が二子玉川駅方向。 野川。清流に大型の鳥が一羽。

野川。清流に大型の鳥が一羽。