平成18年に60歳を迎える。六十と縦に書くと傘に鍋蓋(亠)を載せた形である。で、「かさぶた(六十)日録」

かさぶた日録

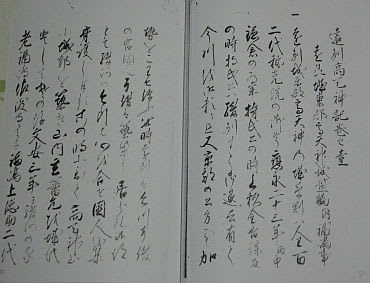

「遠州高天神記」解読にあたって

一ヶ月ほど要したが、「塵摘問答」の解読もようやく終わった。難解な本で、注だらけになってしまったが、理解いただけたであろうか。版を重ねた本だというから、江戸時代の人々の理解力は侮れない。

次は少し楽なものをと思い、「遠州高天神記」という本を選んだ。戦国大名の先駆けで、駿河、遠江に絶大な力を持っていた今川氏は、義元が桶狭間の戦いに敗れて、急速に力を失っていた。その空白を埋めるように、東から武田信玄、西から徳川家康が侵出してきて、大井川を境に西を徳川、東を武田に二分するという密約を両者は結んで、旧今川領を分けあった。

とはいっても、戦国の世では、領界がそのままで済むはずはない。そんな中、「高天神を制するものは遠州を制す」といわれた高天神城は、難攻不落の山城で、武田と徳川は高天神城を巡って、取ったり取られたりの攻防を続けた。「遠州高天神記」はその攻防を記した物語りである。

「遠州高天神記」は誰の手によって記されたのか、勉強不足で判らないが、人の手によって次々に書き写されて、現代に伝わっている本である。自分が読む本は、嘉永三年(1850)に書き写されたものである。原文には巻分けは無かったようだが、嘉永三年版は四巻に分かれている。その内、第二巻が手に入らなかった。それとは別に、明治二十五年に書き写したものがあったので、第二巻にあたる部分は、明治二十五年版から解読しようと考えている。

「遠州高天神記」を読み進める上で、嘉永三年版の解読が難しい部分は、明治二十五年版でチェックしている。ところが、明治二十五年版は、どうやら文明開化の明治の感覚で、原文をかなり手直ししていることが分かった。第一に、平仮名部分を片仮名表記に替えている。第二に、古い言い回しを新時代の表現に変えている。第三に、その後に判った事実を補うように原文に加えている。第四に、明らかに転記ミス、解読ミスも散見される。結果、原文が持っている、江戸時代初期の戦記物としての味を損なっているように思えた。

そこで、解読に当っては、嘉永三年版を元にしたわけである。戦後の全ては戦前の全てを否定する所から始まった。それと同様に、明治の全ては、江戸時代の全てを否定する所から始まっている。その中には廃仏毀釈などのように、とんでもない暴挙もあった。その数々が150年も経った現代、ようやく検証が進められるようになった。だから、戦後に改めたすべてが、検証されるようになるには、まだ100年ほどの時間がかかるであろう。

話が横道にそれた。「遠州高天神記」である。遠州高天神城(跡)は掛川市土方(ひじかた)にある、標高132メートルの高天神山の尾根に造られた山城である。100メートルほどの標高差ではあるが、周囲は急峻な崖で、それを登って攻めるのは相当難しい。難攻不落の城と云われた由縁である。

それでは、明日から「遠州高天神記」の解読を始める。

コメント ( 1 ) | Trackback ( 0 )

| « 塵摘問答 2... | 遠州高天神記 ... » |

| コメント(10/1 コメント投稿終了予定) |

|

| コメントを投稿する |