メインテキスツ:内田良氏の各種のネット記事

「教員は忙しい」と言うと、「何がそんなに忙しいんだ?」とよく問われた。今も問われるだろう。問われてみると、これはなかなか難問であるような気がしてくる。なぜ難問か。個人的な事情はある。私は高校教諭だが、本当に、アブないくらい忙しいのは小中の教師だ。また高校教諭としての私自身は、還暦を過ぎて再任用という立場になった今は、そんなに忙しくない。こういう立場の私が言っても、実感は伴っていないから、あまり迫力も説得力もないのは仕方ない。

しかし、以前のことを思い出し、また現に学校のありさまを毎日見ている者として言える、もっと普遍的で根本的な問題もある。これをできるだけ、他の職業・立場の人にもわかりやすく説明してみよう。今多忙の真っただ中にいる人々は、こんな文章を綴る時間もないことだし。どれだけ伝わるかはわからないが、35年以上学校にいた者の義務のようにも感じるので。

教員は忙しい。もうけっこう普通に言われるようになった。しかし、世間の常識にまではなっていない。まず、現状を端的に示す指標を挙げよう。

(1)今年9月27日に公表された文科省の「教員勤務実態調査(平成 28 年度)集計 【確定】値 】」中の「教員の1週間当たりの学内勤務時間(持ち帰り時間、及び土日の出勤分は含まない。)」によると、教諭の平均週当たり勤務時間は小学校で57時間29分、中学校では63時間20分。公立学校の勤務時間は1日7時間45分、1週38時間45分だが、労災の認定に使われる法定労働時間1日8時間、週40時間を基にしても、中学校教諭は23時間20分の超過勤務をしていることになる。

過労死の認定基準として使われる月80時間の超過勤務時間は、月4週間と考えるから週に20時間、中学校教師は平均でこの数値を軽く超えている、ということである。月にすると93時間20分。「働き方改革関連法案」の時に争点になった「繁忙期」の限度月100時間(1日につき5時間の超過勤務)に近い。

というか、上の数値は平均なのだから、中には月100時間を超える超過勤務を、何か月もこなしている人はたくさんいる。「いつ過労死してもおかしくないんだが、ちゃんとそう認定されるかな」なんて軽口を叩く元気があるうちはまだいい、という感じで。もちろんそういう人は小学校にも、高校にもいるし、副校長・教頭という中間管理職は、小中双方とも週当たり勤務時間で63時間を超えている。しかもどの場合にも、持ち帰ってやる仕事の分や休日分は含まれていない。

またこの調査をした対象期間は10~11月なので、「教師には夏休みがあるはず、その時期は、休みではないにしても、何しろ通常の授業はないのだから、もっとずっと暇なんだろう」と思う向きもあるかと思う。しかし、そんなこともない。

少し古い資料になるが、平成18年(2006)度で、教師の8月の勤務時間は、確かに他の月よりは短いが、それでも8時間を超えている(内田良「夏休みも残業 教員の働き方における「閑散期」という危うい想定」)。そして後の9月~翌7月の間は、過労死ラインとして厚労省も認める「1カ月100時間超または2~6カ月の月平均80時間超の勤務外労働」を軽く超えて働いているのだ。

さらに特筆すべきなのは、前回の調査時平成18年度に比べて、小・中、校長・教頭(副校長)・教諭のすべての立場で、勤務時間が増えていることだろう。ここでも中学校教諭が週当たり5時間14分増、つまり1日1時間強の増加、とダントツの増え方をしている。

この10年の、マスコミを賑した、というよりは他にネタがないときには穴埋めとしては重宝に使われた教員バッシングやら、平成12年の東京都を皮切りに暫時全国で実施されるようになった教員評価の成果(!?)をここに見ることができるかも知れない。しかしそれも含めて、もともと学校というところは、仕事を減らすのが難しいところなのだ。それこそ問題の根幹なので、後述する。

【ここへきて不安になってきたので、付け加える。教師はいくら働いても、残業手当がつかないことはご存知ですか? 昭和46年制定のいわゆる給特法によって、「教員の勤務態様の特殊性をふまえて」、公立学校の教員については、時間外勤務手当や休日勤務手当を支給しない代わりに、地方公務員の給料月額の4パーセントを教職調整額として支給する、と定められているからだ。

これは不合理ではないか、一律4%の増額はやめて、他の公務員のように、時間外勤務手当、いわゆる残業手当を払うべきではないか、という議論も、平成19年度の中央教育審議会答申「今後の教員給与の在り方について」がまとめられた時などにはあった。しかし、上のような状況でそんなことをしたら、全国総額で年額兆に達する金額が必要になることが察せられて、すぐに沙汰止みになった。

つまり、大雑把には、小中高の教員約100万人が、平均で1人当たり年100万円分の残業を無給でやっている、ということである。と、すると、大した金額ではない、むしろ安いくらいだ、と私は思うが、そう思う人は世間にはそう多くない。

現在のところは、上述の教員評価に依って、上位の教員の昇給率や勤勉手当(ボーナス)を増やし、下位の教員のを減らす、というような措置が東京都や大阪府などで実施されているのがせいぜいである。】

(2)教員と他の労働者の比較は簡単にはできない。「月100時間以上の残業なんて当たり前だ」という業界・業種もあるだろう。しかし、それが世の勤労者一般的な姿であるとしたら、それこそ喫緊に改革すべき事態だということになる。が、教師以外のサラリーマ一般は、幸いにして、そういうことはないようだ。

本年の7月10日、総務省統計局が「我が国における勤務時間インターバルの状況-ホワイトカラー労働者について-(社会生活基本調査の結果から)」という調査研究結果を公表している。【この場合のインターバルとは、ひと続きの勤務時間から次の勤務時間の「間」を意味する。勤め人にとっての、睡眠を含めた余暇・休息時間全体のこと。1時間の休憩時間を挟む9時から18時までの8時間勤務なら、就業終了時刻の18時から翌日の就業開始時刻の9時までの15時間が勤務間インターバルとなる。】その冒頭近くの「要約」にはこうある。

平成28年の勤務間インターバルの状況

・「14時間以上15時間未満」の人が21.7%と最も多い

・「11時間未満」の人は10.4%

・「教員」では「11時間未満」の人が26.3%と多く,ホワイトカラー労働者全体の約2.5倍の割合

5年前と比較した勤務間インターバルの状況

・「11時間未満」の割合は0.4ポイント上昇

・「教員」では「11時間未満」の割合が8.1ポイント上昇

これを言い換えると、教師(とはどの範囲かはわからないが、義務教育年限中の教師は確実に入っているだろう)は4人に1人の割合で1日に13時間以上(8時間+5時間)勤務していることになり、それは割合からして他のホワイトカラーの2.5倍になっているし、また近年急速に増加している。「教員は他のサラリーマンに比べたらヒマだ」とは到底言えないことは明らかであろう。

(3)「教師は、学校にいることはいても、実は仕事をしていないんじゃないの」とまで言う人もいる。ここまで言われるのも教員という仕事の特質かも知れず、また、なんとしても「教師はちゃんとやっていない」と思いたい人もいて、その場合にはどんな説得の言葉も役に立たない。それは承知のうえで、反証は挙げておこう。

昨年の3月26日、内田良が『Yahooニュース 個人』に「「休憩できない教師」の一日」という記事を書いている。実は、これを読んで私もやっと思い出したのだが、6時間以上8時間未満の労働時間なら、中途に最短45分の休憩時間を入れなくてはならないことは、労働基準法に明記されている。公立学校の勤務時間が7時間45分になっているのは、中途に1時間も休憩を与えたくないから、というのも理由の一つだろう。

【労働基準法第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。(後略)

3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。】

高等学校では、この45分はいわゆる昼休みが充てられている。と言っても、この時間、生徒が喫煙その他の悪さをしないように、週に一度ぐらいの巡回当番が義務付けられている学校も多い。

それくらいは何でもない、と私ともあろう者が思わず考えてしまいそうになるのは、小中の教員で、学級担任となったら、この時間は給食指導、つまり教室で児童生徒といっしょに給食を食べる時間なのだ。これも、「子どもと一緒にご飯を食うなんての、仕事じゃねえよ」と言う人がいそうだ。30人のぐらいの子どもにおとなしくご飯を食べさせるのは、「おとなしく食べさせる」が義務化されている以上仕事なのであり、しかも場合によってはけっこうむずかしい仕事だ、と言っても理解も想像もしようとしない人は、もうこれ以上読まないでください。

小中学校ではもちろん仕事だとされている。しかし、そうすると、休憩時間はどうなる? 授業の後の、いわゆる放課後の、3~4時代に充てられることが多いようだ。終業時間は5時前後なのだから、中途休憩にしては後に寄りすぎているきらいがあるが、そんなことより、ほとんどの場合、この休憩時間に休憩している教員はいない。有名無実と言いたいところだが、そもそもこの「休憩時間」の存在を知らない教員も多く、そうなると「有名」ですらない。ごく普通に、部活動やら、下校指導(児童生徒が安全に帰るように、時には学校外で、見守る)、宿題の点検などの仕事をする。即ち、法律違反の状態が、ごく一部ではなく、大半の公立小中学校の現状なのである。

内田によると、事態はさらにもっと深刻で、昼食は5分か10分で済ませ、トイレへ行く時間も満足に取れない教員も決して珍しくはないそうだ。

彼の別の記事「教員の残業 文科省「自発的なもの」 過労死事案から教員特有の厳しい労働状況を明らかにする」に、一昨年度、富山県の中学教師がくも膜下出血で亡くなった事件が出ている。この人が特別に過剰な仕事を抱えていたわけではない、と同僚の教師たちは言っているそうだ。「教員の過労死については、公立校に関して10年間の認定者数が63名であること(4/21 毎日新聞)が、今年4月に明らかになったばかりである。それ以外には、過労死の実態はほとんどわかっていない」。過労死の認定にはいくつかの基準があり、例えば長年の持病があったりすると認められなくなったりする。この63人以外にも、学校の仕事の忙しさが主因で亡くなった人は、たぶん少なからずいるだろう。

するとどうなるか。何より、教員志望者が減る。「公立小学校の教員採用試験の倍率は2000年度は12.5倍で、2017年度は3.5倍に激減。一般に倍率が3倍を切ると合格者の質が担保できないといわれているという」(『週刊ポスト」本年8月10日号)。それは、こんな過酷な労働環境に好んで飛び込む人なんて、そんなにはいないだろうとたやすく予想される。他に職が見つかる気の利いた人から逃げ、残るのは私のような気の利かない者だけになることだって、十分にあり得る。公立学校に(実は私立でも、ブラック企業化しているところがたくさんあるようだ)子どもを進学させる予定の親御さんにとって、それは困ったことではありませんか?

さて、それでは教師はなぜそんなに忙しいのかを考察することで、問題解決のヒントだけでもつかむのが今回の眼目だったのだが、また悪い癖で、その部分はだいぶ長くなりそうなので、それは次回に回すことにします。

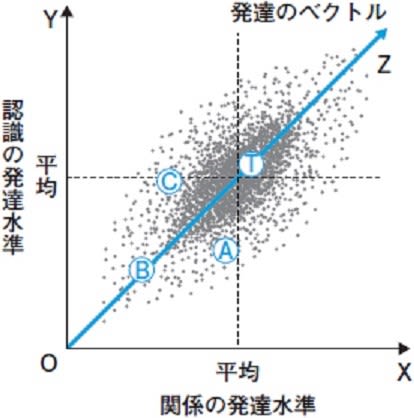

(本書P.169)

(本書P.169)