メインテキスト:滝川一廣『学校へ行く意味・休む意味 不登校ってなんだろう?』(日本図書センター平成24年)

サブテキスト:竹内洋『[増補版]立身出世主義 近代日本のロマンと欲望』(世界思想社平成17年)

日本で学校ができてから日も浅い、明治10年ぐらいまでの期間には、兵役といい学校といい、特にこの時期人口の八割近くを占めていた農民にとって、国家なるものが貴重な働き手を取り上げるために作った怪しい手段のように見えた(部分的には、事実そうであった)。そこで、各地で血税一揆(徴兵と就学双方への反発が、しばしばないまぜになっていた)も起きたが、やがてそれも収まると、学校は、軍隊よりは庶民に身近で、新時代に直接繋がる通路として、神聖な場所とさえ感じられることもあったようだ。

それに、学制序文が高らかに歌い上げた「身を立て」るための手段としての学校も、まんざら嘘ではなかった。

小泉八雲ことラフカディオ・ハーンは、教育勅語が出た明治23年、松江の尋常中学校に英語教師として赴任した。ここで特に愛した生徒の一人に、横木徳三郎がいる。大工の倅で、旧制中学に進学するほどの経済的なゆとりはないのだが、小学校の時から成績抜群であったので、地元の素封家がその才を惜しみ、学費を援助してくれたのだった。中学でも学年トップ、だけでなく、自分が正しいと信じたことは一人でも貫き通す強い真っ直ぐな性格で、全校の誇りとさえ感じられていたという。

しかし、彼は在学中病に倒れた。「勉強のし過ぎだ」と医者は言った。やがて長い昏睡状態に陥る。時折目が覚めたとき、家人や両親が何かしたいことがあるかと尋ねると、ある晩横木は「ああ、わしは学校(がっこ)へ行きたいがなあ。学校が見たての」と言った。外は寒いし、月もない暗い夜だから無理だと皆が言っても、「もいっぺん学校が見たての。いま見ての」ときかない。とうとう爺やの房市に背負われて、父親にも付き添われて、学校を見に行くことになった。

大きな濃い灰青色の校舎は真夜中はほとんど真黒である。だが横木の目にはしかと見える。横木は自分の教室の窓をじっと見つめる。屋根のついた通用口を見る。仕合わせな過去四年間、あの通用口の下駄箱で下駄を上履きの草履にはきかえたものだ。小使いさんが寝ている部屋。そして星空を背景に立つ小さな塔にさがっている鐘。

そうした校舎の黒いシルエットをゆっくり見まわした後、横木はつぶやいた。

「こげしちょうと、なんにもかにも思い出せーわ。わし忘れちょったわ。そーほど病気がひどかったんだわなあ。なんにもかんにも思いだせーわ。……房市、おまえは親切だなあ。わしは学校がもういっぺん見られて、ほんにうれしわ」(平川祐弘訳「英語教師の日記から」『明治日本の面影』講談社学術文庫所収)。

学校をナメてはいけない。夭折が惜しまれる島根の優秀な青年の心に、これほどの憧憬をかきたてる場合もあったのだから。まあ、そういう感情はこの後どんどん薄れていったのは事実で、残念なところであるが。

ところで、この横木徳三郎が無事成人したら、何かの分野で日本という国家そのものを支える人材となったろうか。その可能性は高い。彼の同級生としてハーンが名を挙げている生徒のうちの何人かは、卒業後旧制高校から帝大へと進み、現にそうなっている。ただそれも、大部分は裕福な家の子であって、横木のように家柄や財産には関係なく、才能にパトロンがついて、ということは、ハーンはそういう例は日本には多いのだと注記しているが、全体の中ではやはりごく少数であったろう。

それは当り前の話ではある。そして、これまた当り前だが、少数であればこそ、学校によって「身を立てる」糸口をつかんだ人間にとってこそ、学校のありがたさはいや増す。ロミオが言う生徒(schoolboy)とは真逆に、学校がまるで恋人のように慕わしくてたまらなくなるほどに。

「近代という縊路 その7」で取り挙げた本郷源三郎も、横木より少し年長の、彼の同類である。軍人という今ではない職業であるために少しわかりづらくなっているが、貧農の家出身で、地元の人々の援助を得て、陸軍幼年学校から士官学校へと進み、若くして将校となることができた。士官学校と言えば、後出する二葉亭四迷が三度も受験したことでも知られる、旧制高校にも劣らぬエリート校である。彼は学校そのものではないにしても、このような出世をもたらした時代に心から感謝し、満足して、旅順の激闘で死んでいく。このような人物も確かにいた。

さらにこの類の人物となると、日本人の多くが野口英世の名を思い浮かべるのではないだろうか。何しろ、千円札に肖像画が使われるほどの有名人だ。

しかし、彼は苦学力行の士には違いないが、学校との関係は微妙である。なるほど、猪苗代高等小学校の小林榮釧導に才能を見いだされ、貧農なのに学問を続けるように勧められはしたものの、正規の学校教育は高等小学校止まりである。彼にもパトロン的な人々はいたが、中学校へ進む援助はしてくれなかったようだ。これはあるいは、横木徳三郎の松山や、本郷源三郎の熊本などとの、土地柄による学校への意識の違いもあったのかも知れない。高等小学校在学時に、小林を初め有志が集めた金で、幼い頃の火傷で不自由になっていた左手の手術を受けることはできたのだから。

その後野口は、手の手術をしてくれた会津若松の渡邊鼎の医院に書生として住み込み、ほとんど独学で医学を修め、やはり資金面での援助を受けながら、たいへんな難関とされていた医師試験に合格する。しかし、不自由な左手を患者の目に曝すことを厭う気持ちから開業医は断念、北里柴三郎の伝染病研究所や横浜港検疫所に勤めながら研究者をめざす。それでも、帝大出でない以上日本で認められるのは至難であることはわかっていたので、単身渡米したのである。

以上の経歴と人物像については、私は渡辺淳一「遠き落日」に書いてあることしか知らない。その限りの知識で言うと、彼には火傷の他に、貧困層出身の人にありがちな浪費癖もあって、自分自身も援助者も苦しんだ。それら、幼少期からの深いコンプレックスをバネにして、自分の道を切り開いた、と簡単に言うのが憚られるほど、並外れた人物だと言う他はない。コンプレックスをもたらしたものの一つに、学歴もある。普通の意味で彼が身体障害や生家の貧窮に感謝するいわれはないように、学校に感謝しなくてはならない筋合いはない。

野口英世については、もう一つ気になることがある。幼い頃の彼が、家計を助けるために、田んぼで泥鰌を取ったという伝説は有名で、私が読んだ子ども向けの伝記にも確かそう書いてあった。それは野口の生前からあった話で、後年彼自身によって否定されていると、渡辺の前掲書にあった。野口の母シカは、自分の不注意で英世(幼い頃の名は清作)に一生治らない怪我をさせたとの思いもあって、彼には一切野良仕事はさせず、勉学だけをさせたようだ。「おめえは百姓は無理だから、頭でなんとかしろ」と。当時の農家では珍しいことだったろう。英世には姉と弟がいるが、彼らはごく幼いころから田畑の仕事の手伝いをさせられている。

こういう話になると、日本人にはあまりウケないようだ。ガリ勉というのは、今も昔も軽蔑の意味で使われる。親の目から見ると、「よい子」の理想像というと、言うことをよく聞いて、特に、農家でなくても家事労働がたいへんだった昔なら、家の手伝いもすすんでやるような者だろう。

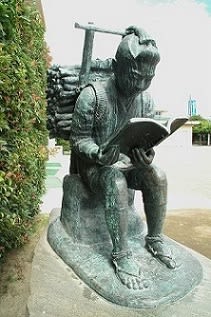

野口と並んで戦前に子どもの理想像とされたもう一人で、本書にも取り上げられている二宮金次郎(本当は金治郎が正しいらしい)の像を見れば、そのことはよく納得される。

彼もまた、学校のおかげで成り上がった人物ではない。そもそも明治以前の人ではあるし、その当時でも寺子屋にも行っていない独学者、ということになっている。あの像の金次郎少年が薪だか柴だかを背負いながら読んでいる本は儒学の四書の一つ「大学」なのだそうで、論語の素読も習ったことのない子どもに本当に読めたのかなあ、と思うのだが、ともかくイメージではそうだ。

この人についても、富田高慶「報徳記」に基づいて書かれた内村鑑三「代表的日本人」に入っている二宮尊徳伝しか知らない。それによると、幼くして両親を亡くした金次郎は、伯父に引き取られ、家事や野良仕事に使われながら、夜遅くまで勉強した。伯父は、灯りのために余分な油を使われるのを厭って、それを禁じた。金次郎はもっともなことに思い、わずかな自由時間に自分でアブラナを栽培し、菜種油を採って、それで勉強した。それをも伯父は、自分の養っている者が家計の役にも立たぬ余計なことをするのは不都合であるとして、禁じた。金次郎はこれももっともだと思って、山へ薪取りや柴刈りへ行き来する道すがら、本を読むことにした。それがあの像の由来であるそうだ。

これが全国に広まった事情については、滝川の本にも記されている。大正12(1924)年、現在の愛知県豊橋市内のある小学校に、地元出身の名士が寄贈したのが始まり。それから自分たちの学校にも二宮金次郎像を建立しようというブームが広がり、各地で保護者や卒業生や地元の有志が金を出し合って作ったものだと言う。

教育勅語が上から下しおかれた学校の聖性のシンボルだとすれば、二宮金次郎像は下から押し上げられたそれだ、と滝川が言うのは正しい。しかし、「そこ(金次郎像)には学校というもの、勉学というものへ、ひとびとがたくした強い夢と願いがあったにちがいありません」(P.102)というのはどうだろうか。

細かいことにこだわるようだが、二宮金次郎が理想化されたのは、ただ本を読んだからではなく、苦しい生活の中で、家族を助けることを第一として、その上でしかし勉学も怠らなかった点にあるのだろう。勉学もやるのはよいが、もっと大事なことがある、と多くの日本人は自然に感じている。少なくとも、感じたがっている。戦前世界的な有名人となった野口英世の伝記に、家計を助けるエピソードを創造する必要が感じられるほどに。

ところで、これまで「勉強」という言葉を意識的に避けてきたのはおわかりだろうか。竹内洋によると、この言葉が学問をすることの意味で使われるようになったのは、比較的近年のことであるらしい。字面からしても、「強いて勉める」ということだから、江戸時代には刻苦精励の意味だった。そこから転じたものとしても、「勉強しまっせ」とTVで大阪商人に扮した芸人が言う、「できるだけ安売りする」の意味の方が用例は古いそうだ。これが学校の、生徒について言われるようになった転用には、ある国民心理が作用していると思う。

一心に学問に打ち込むのもまた、刻苦精励の徳目に違うわけではない。しかし、ビジュアル的に、生活のための苦労を背負いながら、なんとか時間を見つけて勉強もする、というほうが絵になるし、勉学そのものの価値も高まるようにもなんとなく感じられる。そこで二宮金次郎像は、全国の小学校に抵抗なく受け入れられた。しかし、逆に、勉学そのものの、あるいは学校そのものの価値がすんなりと国民の間で受け入れられたかと言えば、少し違うだろう。

むしろ一般国民が、学問知識を教えるだけでなく、家庭でもすぐに使える道徳を子どもに植え付けることを、当然のこととして学校に要求した、それが二宮金次郎像の意味なのである。この「当然」は、子どもは否応なく学校にやらねばならぬとされているのだから、多くの庶民にとってはわけのわからぬ学問なんてものの他に、多少は親の役に立つことを教えてくれてもいいはずだ、という思いから生じる。

金次郎の伯父が言ったような、読書そのものは役に立たない、という感覚は、明治期になっても、現在でも、ちゃんと残っている。そんなことないだろう、それによって立身出世ができるなら、というわけだが、すると、立身出世できなければ学問に意味はないことになる。

「フム学問々々とお言ひだけれども、立身出世すればこそ学問だ。居所(いど)立所(たちど)に迷惑(まごつ)くやうじやア、些(ちっ)とばかし書物(ほん)が読めたッてねつから難有味(ありがたみ)がない」

これは明治20年に発表された、我が国近代文学の嚆矢「浮雲」(第一篇)中のセリフである。

この作の主人公内海文三は、秀才ではあるが、旧制中学-旧制高校-帝国大学というエリートコースを歩んだ男ではない。旧幕臣の倅で、父母はたいへんな苦労をして幼い彼に学問をさせた。つまり、ちゃんと尋常小学校に行かせ、帰ってからは塾にも通わせた。父の死後は、叔父を頼って上京、あるとき、某学校で給費生を募集していることを知り、受験して見事に合格。当時の学生=書生と言えば、「放蕩と懶惰とを経緯(たてぬき)の糸にして織上たおぼッちやま方」であるのが普通なのに、その中にあって「寸陰を惜んでの刻苦勉強(二葉亭はもう「勉強」の文字を使っている)」して卒業した。さてしかし、勤め先は容易に見つからない。半年後にようやく知人の紹介で「某省の准判任御用係」となることができた。

いざ出仕してみると、「アア曾て身の油に根気の心を浸し、眠い眼を睡(ね)づして得た学力(がくりき)を、こんなはかない馬鹿気た事に使ふのかと、思へば悲しく情なく、我になくホット太息(といき)を吐(つ)いて、暫らくは唯茫然(ぼうぜん)としてつまらぬ者でゐた」。それでも、給金が貰えれば、国に一人残してきた母に仕送りもできるし、叔父夫婦へも世話になった分の金を少しづつ返せるので、真面目に実直に勤め上げるつもりでいた。それが明治18年の官制改革で、人員整理のため、あっさり馘になってしまう。

それというのも、文三が真面目なだけで、世間を渡る上での才覚がまるで欠けているからだ、と叔母のお政には責められる。たぶんそうなのだろうが、文三は学問はちゃんとやった自負心から、例えば課長の家へしばしば行ってご機嫌をうかがい、かしこまって御用足しにも励む、というようなことはみっともないし卑劣にも感じられてできない。こうなると、勉強は彼の立ち居どころを狭くする役にしかたたないことになる。

お政は根っからの江戸の町人で、もともと「学問などといふ正坐(かしこま)ッた事は虫が好かぬ」たちである。しかし、新時代の流行にかぶれた娘が英語を勉強したがるのは、やむを得ずに許している。学問はこの頃から、お飾りの、「習い事」としての需要はあったということだ。それ以上には、どれくらい期待できたものだろう。帝大出のエリートであっても、明治二十年代にはもう数が増えすぎていて、いわば供給過剰状態になっており、役所勤めをすれば文三同様下級官吏からスタートするしかない状態になったことも竹内の本に書かれている。

では、「身を立てる」手段としての学問と学校は、ウソと考えた方がいいのか? たぶんそうだ。いや、多くの人間が学校に期待を持って、来るようになったからこそ、それはウソになってしまったのだ。それでも、子どもができたら、学校につきあわねばならないのだろうか? それしかないようだ。子どもが居る場所として公式に認められているのは学校だけなのだから。やっかいな話だ。

そこからくる不満が、「学校は勉強以外の、大切なことも教えるべきだ」という要求になって、明治時代から現在まで連綿として続いている。その「大切なこと」とはなんなのか? 現代では、「刻苦精励/勉励/勉強」は、少しダサく感じられる。他に何かないのか? 全国民を納得させられるほどのものは容易には見つからない。しかし、もう長い間の習慣になっているから、要求だけは続く。「教師は『大切なこと』を当然知っているはずだから、子どもにちゃんと教えて、我々にも納得させてくれ」という形の要求になって。

サブテキスト:竹内洋『[増補版]立身出世主義 近代日本のロマンと欲望』(世界思想社平成17年)

日本で学校ができてから日も浅い、明治10年ぐらいまでの期間には、兵役といい学校といい、特にこの時期人口の八割近くを占めていた農民にとって、国家なるものが貴重な働き手を取り上げるために作った怪しい手段のように見えた(部分的には、事実そうであった)。そこで、各地で血税一揆(徴兵と就学双方への反発が、しばしばないまぜになっていた)も起きたが、やがてそれも収まると、学校は、軍隊よりは庶民に身近で、新時代に直接繋がる通路として、神聖な場所とさえ感じられることもあったようだ。

それに、学制序文が高らかに歌い上げた「身を立て」るための手段としての学校も、まんざら嘘ではなかった。

小泉八雲ことラフカディオ・ハーンは、教育勅語が出た明治23年、松江の尋常中学校に英語教師として赴任した。ここで特に愛した生徒の一人に、横木徳三郎がいる。大工の倅で、旧制中学に進学するほどの経済的なゆとりはないのだが、小学校の時から成績抜群であったので、地元の素封家がその才を惜しみ、学費を援助してくれたのだった。中学でも学年トップ、だけでなく、自分が正しいと信じたことは一人でも貫き通す強い真っ直ぐな性格で、全校の誇りとさえ感じられていたという。

しかし、彼は在学中病に倒れた。「勉強のし過ぎだ」と医者は言った。やがて長い昏睡状態に陥る。時折目が覚めたとき、家人や両親が何かしたいことがあるかと尋ねると、ある晩横木は「ああ、わしは学校(がっこ)へ行きたいがなあ。学校が見たての」と言った。外は寒いし、月もない暗い夜だから無理だと皆が言っても、「もいっぺん学校が見たての。いま見ての」ときかない。とうとう爺やの房市に背負われて、父親にも付き添われて、学校を見に行くことになった。

大きな濃い灰青色の校舎は真夜中はほとんど真黒である。だが横木の目にはしかと見える。横木は自分の教室の窓をじっと見つめる。屋根のついた通用口を見る。仕合わせな過去四年間、あの通用口の下駄箱で下駄を上履きの草履にはきかえたものだ。小使いさんが寝ている部屋。そして星空を背景に立つ小さな塔にさがっている鐘。

そうした校舎の黒いシルエットをゆっくり見まわした後、横木はつぶやいた。

「こげしちょうと、なんにもかにも思い出せーわ。わし忘れちょったわ。そーほど病気がひどかったんだわなあ。なんにもかんにも思いだせーわ。……房市、おまえは親切だなあ。わしは学校がもういっぺん見られて、ほんにうれしわ」(平川祐弘訳「英語教師の日記から」『明治日本の面影』講談社学術文庫所収)。

学校をナメてはいけない。夭折が惜しまれる島根の優秀な青年の心に、これほどの憧憬をかきたてる場合もあったのだから。まあ、そういう感情はこの後どんどん薄れていったのは事実で、残念なところであるが。

ところで、この横木徳三郎が無事成人したら、何かの分野で日本という国家そのものを支える人材となったろうか。その可能性は高い。彼の同級生としてハーンが名を挙げている生徒のうちの何人かは、卒業後旧制高校から帝大へと進み、現にそうなっている。ただそれも、大部分は裕福な家の子であって、横木のように家柄や財産には関係なく、才能にパトロンがついて、ということは、ハーンはそういう例は日本には多いのだと注記しているが、全体の中ではやはりごく少数であったろう。

それは当り前の話ではある。そして、これまた当り前だが、少数であればこそ、学校によって「身を立てる」糸口をつかんだ人間にとってこそ、学校のありがたさはいや増す。ロミオが言う生徒(schoolboy)とは真逆に、学校がまるで恋人のように慕わしくてたまらなくなるほどに。

「近代という縊路 その7」で取り挙げた本郷源三郎も、横木より少し年長の、彼の同類である。軍人という今ではない職業であるために少しわかりづらくなっているが、貧農の家出身で、地元の人々の援助を得て、陸軍幼年学校から士官学校へと進み、若くして将校となることができた。士官学校と言えば、後出する二葉亭四迷が三度も受験したことでも知られる、旧制高校にも劣らぬエリート校である。彼は学校そのものではないにしても、このような出世をもたらした時代に心から感謝し、満足して、旅順の激闘で死んでいく。このような人物も確かにいた。

さらにこの類の人物となると、日本人の多くが野口英世の名を思い浮かべるのではないだろうか。何しろ、千円札に肖像画が使われるほどの有名人だ。

しかし、彼は苦学力行の士には違いないが、学校との関係は微妙である。なるほど、猪苗代高等小学校の小林榮釧導に才能を見いだされ、貧農なのに学問を続けるように勧められはしたものの、正規の学校教育は高等小学校止まりである。彼にもパトロン的な人々はいたが、中学校へ進む援助はしてくれなかったようだ。これはあるいは、横木徳三郎の松山や、本郷源三郎の熊本などとの、土地柄による学校への意識の違いもあったのかも知れない。高等小学校在学時に、小林を初め有志が集めた金で、幼い頃の火傷で不自由になっていた左手の手術を受けることはできたのだから。

その後野口は、手の手術をしてくれた会津若松の渡邊鼎の医院に書生として住み込み、ほとんど独学で医学を修め、やはり資金面での援助を受けながら、たいへんな難関とされていた医師試験に合格する。しかし、不自由な左手を患者の目に曝すことを厭う気持ちから開業医は断念、北里柴三郎の伝染病研究所や横浜港検疫所に勤めながら研究者をめざす。それでも、帝大出でない以上日本で認められるのは至難であることはわかっていたので、単身渡米したのである。

以上の経歴と人物像については、私は渡辺淳一「遠き落日」に書いてあることしか知らない。その限りの知識で言うと、彼には火傷の他に、貧困層出身の人にありがちな浪費癖もあって、自分自身も援助者も苦しんだ。それら、幼少期からの深いコンプレックスをバネにして、自分の道を切り開いた、と簡単に言うのが憚られるほど、並外れた人物だと言う他はない。コンプレックスをもたらしたものの一つに、学歴もある。普通の意味で彼が身体障害や生家の貧窮に感謝するいわれはないように、学校に感謝しなくてはならない筋合いはない。

野口英世については、もう一つ気になることがある。幼い頃の彼が、家計を助けるために、田んぼで泥鰌を取ったという伝説は有名で、私が読んだ子ども向けの伝記にも確かそう書いてあった。それは野口の生前からあった話で、後年彼自身によって否定されていると、渡辺の前掲書にあった。野口の母シカは、自分の不注意で英世(幼い頃の名は清作)に一生治らない怪我をさせたとの思いもあって、彼には一切野良仕事はさせず、勉学だけをさせたようだ。「おめえは百姓は無理だから、頭でなんとかしろ」と。当時の農家では珍しいことだったろう。英世には姉と弟がいるが、彼らはごく幼いころから田畑の仕事の手伝いをさせられている。

こういう話になると、日本人にはあまりウケないようだ。ガリ勉というのは、今も昔も軽蔑の意味で使われる。親の目から見ると、「よい子」の理想像というと、言うことをよく聞いて、特に、農家でなくても家事労働がたいへんだった昔なら、家の手伝いもすすんでやるような者だろう。

野口と並んで戦前に子どもの理想像とされたもう一人で、本書にも取り上げられている二宮金次郎(本当は金治郎が正しいらしい)の像を見れば、そのことはよく納得される。

彼もまた、学校のおかげで成り上がった人物ではない。そもそも明治以前の人ではあるし、その当時でも寺子屋にも行っていない独学者、ということになっている。あの像の金次郎少年が薪だか柴だかを背負いながら読んでいる本は儒学の四書の一つ「大学」なのだそうで、論語の素読も習ったことのない子どもに本当に読めたのかなあ、と思うのだが、ともかくイメージではそうだ。

この人についても、富田高慶「報徳記」に基づいて書かれた内村鑑三「代表的日本人」に入っている二宮尊徳伝しか知らない。それによると、幼くして両親を亡くした金次郎は、伯父に引き取られ、家事や野良仕事に使われながら、夜遅くまで勉強した。伯父は、灯りのために余分な油を使われるのを厭って、それを禁じた。金次郎はもっともなことに思い、わずかな自由時間に自分でアブラナを栽培し、菜種油を採って、それで勉強した。それをも伯父は、自分の養っている者が家計の役にも立たぬ余計なことをするのは不都合であるとして、禁じた。金次郎はこれももっともだと思って、山へ薪取りや柴刈りへ行き来する道すがら、本を読むことにした。それがあの像の由来であるそうだ。

これが全国に広まった事情については、滝川の本にも記されている。大正12(1924)年、現在の愛知県豊橋市内のある小学校に、地元出身の名士が寄贈したのが始まり。それから自分たちの学校にも二宮金次郎像を建立しようというブームが広がり、各地で保護者や卒業生や地元の有志が金を出し合って作ったものだと言う。

教育勅語が上から下しおかれた学校の聖性のシンボルだとすれば、二宮金次郎像は下から押し上げられたそれだ、と滝川が言うのは正しい。しかし、「そこ(金次郎像)には学校というもの、勉学というものへ、ひとびとがたくした強い夢と願いがあったにちがいありません」(P.102)というのはどうだろうか。

細かいことにこだわるようだが、二宮金次郎が理想化されたのは、ただ本を読んだからではなく、苦しい生活の中で、家族を助けることを第一として、その上でしかし勉学も怠らなかった点にあるのだろう。勉学もやるのはよいが、もっと大事なことがある、と多くの日本人は自然に感じている。少なくとも、感じたがっている。戦前世界的な有名人となった野口英世の伝記に、家計を助けるエピソードを創造する必要が感じられるほどに。

ところで、これまで「勉強」という言葉を意識的に避けてきたのはおわかりだろうか。竹内洋によると、この言葉が学問をすることの意味で使われるようになったのは、比較的近年のことであるらしい。字面からしても、「強いて勉める」ということだから、江戸時代には刻苦精励の意味だった。そこから転じたものとしても、「勉強しまっせ」とTVで大阪商人に扮した芸人が言う、「できるだけ安売りする」の意味の方が用例は古いそうだ。これが学校の、生徒について言われるようになった転用には、ある国民心理が作用していると思う。

一心に学問に打ち込むのもまた、刻苦精励の徳目に違うわけではない。しかし、ビジュアル的に、生活のための苦労を背負いながら、なんとか時間を見つけて勉強もする、というほうが絵になるし、勉学そのものの価値も高まるようにもなんとなく感じられる。そこで二宮金次郎像は、全国の小学校に抵抗なく受け入れられた。しかし、逆に、勉学そのものの、あるいは学校そのものの価値がすんなりと国民の間で受け入れられたかと言えば、少し違うだろう。

むしろ一般国民が、学問知識を教えるだけでなく、家庭でもすぐに使える道徳を子どもに植え付けることを、当然のこととして学校に要求した、それが二宮金次郎像の意味なのである。この「当然」は、子どもは否応なく学校にやらねばならぬとされているのだから、多くの庶民にとってはわけのわからぬ学問なんてものの他に、多少は親の役に立つことを教えてくれてもいいはずだ、という思いから生じる。

金次郎の伯父が言ったような、読書そのものは役に立たない、という感覚は、明治期になっても、現在でも、ちゃんと残っている。そんなことないだろう、それによって立身出世ができるなら、というわけだが、すると、立身出世できなければ学問に意味はないことになる。

「フム学問々々とお言ひだけれども、立身出世すればこそ学問だ。居所(いど)立所(たちど)に迷惑(まごつ)くやうじやア、些(ちっ)とばかし書物(ほん)が読めたッてねつから難有味(ありがたみ)がない」

これは明治20年に発表された、我が国近代文学の嚆矢「浮雲」(第一篇)中のセリフである。

この作の主人公内海文三は、秀才ではあるが、旧制中学-旧制高校-帝国大学というエリートコースを歩んだ男ではない。旧幕臣の倅で、父母はたいへんな苦労をして幼い彼に学問をさせた。つまり、ちゃんと尋常小学校に行かせ、帰ってからは塾にも通わせた。父の死後は、叔父を頼って上京、あるとき、某学校で給費生を募集していることを知り、受験して見事に合格。当時の学生=書生と言えば、「放蕩と懶惰とを経緯(たてぬき)の糸にして織上たおぼッちやま方」であるのが普通なのに、その中にあって「寸陰を惜んでの刻苦勉強(二葉亭はもう「勉強」の文字を使っている)」して卒業した。さてしかし、勤め先は容易に見つからない。半年後にようやく知人の紹介で「某省の准判任御用係」となることができた。

いざ出仕してみると、「アア曾て身の油に根気の心を浸し、眠い眼を睡(ね)づして得た学力(がくりき)を、こんなはかない馬鹿気た事に使ふのかと、思へば悲しく情なく、我になくホット太息(といき)を吐(つ)いて、暫らくは唯茫然(ぼうぜん)としてつまらぬ者でゐた」。それでも、給金が貰えれば、国に一人残してきた母に仕送りもできるし、叔父夫婦へも世話になった分の金を少しづつ返せるので、真面目に実直に勤め上げるつもりでいた。それが明治18年の官制改革で、人員整理のため、あっさり馘になってしまう。

それというのも、文三が真面目なだけで、世間を渡る上での才覚がまるで欠けているからだ、と叔母のお政には責められる。たぶんそうなのだろうが、文三は学問はちゃんとやった自負心から、例えば課長の家へしばしば行ってご機嫌をうかがい、かしこまって御用足しにも励む、というようなことはみっともないし卑劣にも感じられてできない。こうなると、勉強は彼の立ち居どころを狭くする役にしかたたないことになる。

お政は根っからの江戸の町人で、もともと「学問などといふ正坐(かしこま)ッた事は虫が好かぬ」たちである。しかし、新時代の流行にかぶれた娘が英語を勉強したがるのは、やむを得ずに許している。学問はこの頃から、お飾りの、「習い事」としての需要はあったということだ。それ以上には、どれくらい期待できたものだろう。帝大出のエリートであっても、明治二十年代にはもう数が増えすぎていて、いわば供給過剰状態になっており、役所勤めをすれば文三同様下級官吏からスタートするしかない状態になったことも竹内の本に書かれている。

では、「身を立てる」手段としての学問と学校は、ウソと考えた方がいいのか? たぶんそうだ。いや、多くの人間が学校に期待を持って、来るようになったからこそ、それはウソになってしまったのだ。それでも、子どもができたら、学校につきあわねばならないのだろうか? それしかないようだ。子どもが居る場所として公式に認められているのは学校だけなのだから。やっかいな話だ。

そこからくる不満が、「学校は勉強以外の、大切なことも教えるべきだ」という要求になって、明治時代から現在まで連綿として続いている。その「大切なこと」とはなんなのか? 現代では、「刻苦精励/勉励/勉強」は、少しダサく感じられる。他に何かないのか? 全国民を納得させられるほどのものは容易には見つからない。しかし、もう長い間の習慣になっているから、要求だけは続く。「教師は『大切なこと』を当然知っているはずだから、子どもにちゃんと教えて、我々にも納得させてくれ」という形の要求になって。