4年の国語に、「春の楽しみ」という教材がある。

このあと、同様に「夏」「秋」「冬」とあるのだろう。

この教材を見たときに、私にはその意図が分からなかった。

ともかく、春の言葉を子どもたちに考えさせれば良いのだろうと感じたが、それがどういうメリットがあるのか分からなかった。

また、教科書に載っている春の言葉や詩が、それぞればらばらで、どう結びつけるのかも分からなかった。

初任者の授業を見せてもらって、この教材の意味や可能性に気づくことができた。

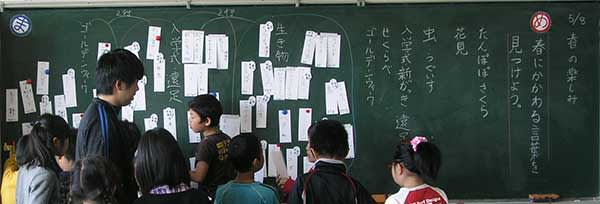

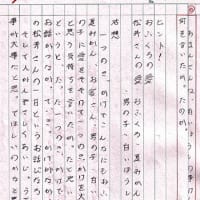

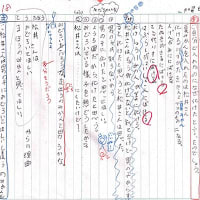

授業は「春」から、連想する言葉を言いましょう。という発問で始まった。

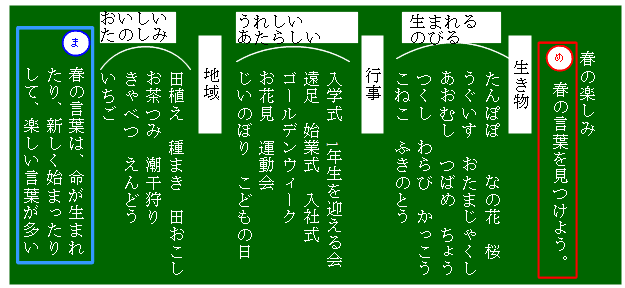

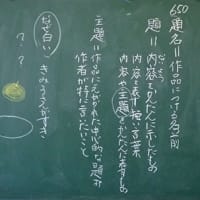

それを、こんなふうに、整理しながら板書していった。

そして、その中か3つの柱を選び出し、さらに言葉集めをしていった。

この展開がとても参考になった。

私ならどうするか?

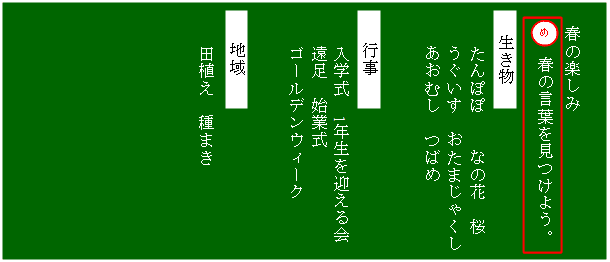

おそらく、この板書をもう少し類型化するだろう。

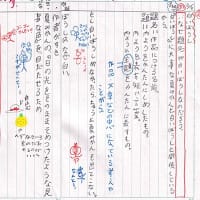

これをこんなふうにしたらどうだろう?

まず、子どもたちからでた春に関する言葉を、類型化して書く

次に、「どうして、分けて書いているか?」を問い、それぞれに小見出しをつけさせる。

例えば、「たんぽぽ うぐいす」は生き物としてひとまとまりにくくれるだろう。

小見出しがついたら、さらにそれに合う言葉を書き足していく。

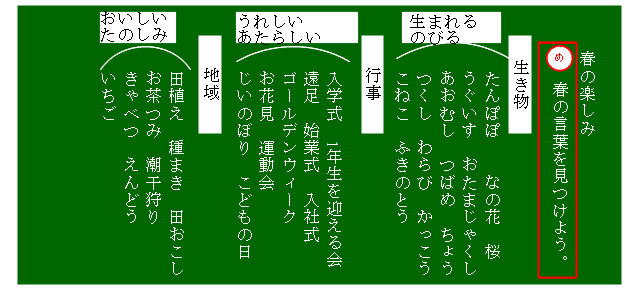

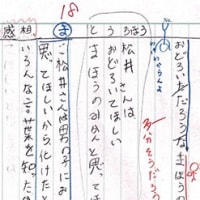

こうやって、たくさんの言葉集めができたら、それぞれ小柱ごとに、共通するイメージを出し合う。

例えば、生き物は「生まれる」「成長する」「現れる」なんてイメージが出てきそうだ。

こうした、イメージにはある程度の共通点がある。

それを話し合うことで、それまで漠然としか分からなかった「春」のイメージができてくる。

子どもたちを見ていて、気になることは語彙数の少なさだ。

語彙は一朝一夕には身につけさせることができない。

普段から、意識的に言葉に触れさせ、語彙を増やしていきたい。

また、せっかく身につけた言葉の意味を正確に理解するように、こうした活動を通してその言葉の意味やイメージを習得させていく作業もとても意義のあることだと思う。

初任研から、そんな示唆をもらうことができた。大変勉強になった。

| 第32回 | 2013年5月18日 | 土 | 9:00 | 12:00 | 天竜壬生ホール | 第2会議室 |

| 第32回 | 2013年6月8日 | 土 | 9:00 | 12:00 | 天竜壬生ホール | 第2会議室 |

多くの先生方にこのブログを見てほしいですね、何といっても現在の教材であり、授業展開の参考になります。板書や図なども掲載されており、大変わかりやすいです。遠慮なく初任者に教えてあげましょう。

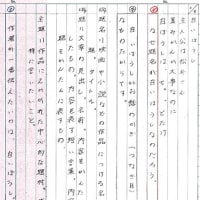

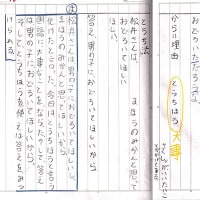

上位概念の言葉で、「見出しを作る」。

下位概念の中の、「種差」に広がりをもたせる。

さらに、感情面からイメージを広げようとする。

語彙に広がりを持たせようと、一つ一つを

大切に扱っている。

このページを、このように扱うとは知りませんでした。

素晴らしいです。また一つ学びました。