5月の授業研究の会は、「幸野先生」来てくれた。

そこで、かねてから課題だった、「説明文の学び方」を徹底的に議論した。

すごい収穫があった。

前回も幸野先生が見えたとき問題作りを教授してもらった。

今回は更にその問題作りについて理解が進んだように思う。

教材を研究して、取り上げたい言葉や内容が浮き彫りになった。

また、問題作りをして、子どもたちにイメージをはっきり持たせる大切さも分かった。

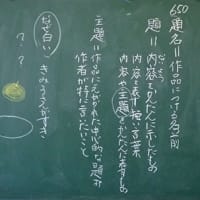

この日一番問題になったのは、

説明文の2つの学びを、どう両立させるかということだった。

1つの学びは、説明文の構造を知る、説明文の読み方を身につける学習だ。

説明文は、最初と最後の部分に、問いと答えがあり、その間にそれを証明する段落が挟まっている。

それらの関係が分かるためには、構造を図に表せるようにしっかり把握することが大事だ。

2つめの学びは、子どもたちの「変だ」「おかしい」から問題を作り、内容や作者の心情をさぐる学習だ。

私としては、この「2つの学びの両立法」 をどうしても知りたくて、何度もしつこくそれをどうしたらいいのかを皆さんに聞いてみた。

そして私なりに納得することができた。

今度、説明文を教えるとき、早速試してみたいという思いが強い。

今回、参加された先生方は、みなそう思ったのではないだろうか?

最初に、題名読みをする。

ありはどんな生き物か? 行列って何か?

【蟻】

クロヤマアリ・クロオオアリなど、アリ科の昆虫の総称。体長五~一〇ミリメートル。体色は黒または赤褐色で、胸部と腹部の間がくびれる。一匹の女王アリを中心に少数の雄アリと多数の働きアリが地中や樹木に巣を作り、集団生活を営む。◇働き者のたとえに使う。「─のように勤勉だ」

【行列】

①多くの人が順序よく並ぶこと。また、その列。「─のできる店」

行列って目的がなければできない。

「ありの行列」という題名から、ありが何かしらの目的を持って順序よく並んでいることを説明していることが分かる。

この教材の一つ前に「イルカのねむりかた」という教材がある。

子どもたちは、この教材で、説明文には段落があること、

「はじめ=問い」の部分 「中は調べた部分」 「終わり=結論」という構造になっていること、を学んでいる。

これに沿って学習を進める。

はじめの部分を探す。

はじめの部分には「問い」がある。

先頭の段落に近いところがあるので、1の段落から調べていく。

1の段落を4つに分け、どこに問いの文があるか探させる。

次にどこから終わりかを調べる。

「このように」「からです」を見つけて、9段落がまとまりと知る。

①九の段落があるけど、いくつに分けれる?

②3つに分かれるよ。 (1がだめなら)

③はじめ、中、終わりだね。(2でもだめなら)

選択させないと一部の子どもだけの授業になる。

か①《疑問を表す語に直接、または特定の語を介して付いて》不定を表す。不確かで、はっきりそれと特定できない

かがないと、質問にならないことを教えてある。

「なぜ」も「問い」の文を見つける言葉。これらは、単文作りをして、理解+身につけるように。

【なぜ】

[類語分類]関係/理由

原因・理由について疑いを表す語。どうして。どういうわけで。なにゆえ。「─行かないの」「答えないのは─だ」

二段落はさらっと、学者を押さえる。この=ウイルソン

がく‐しゃ【学者】?名?①専門家として学問研究に携わっている人。

次のような実験。次=?

実験①理論や仮説で考えられることが正しいかどうか、条件を設定して試してみること。「─室」

次の実験はいくつある?

はじめに 次に と探していく。

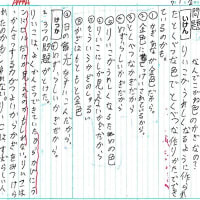

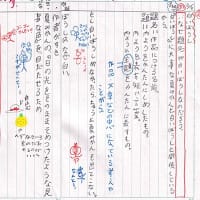

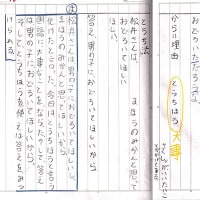

子どもたちは問題の作り方を知っている?(ゆ)

行列って何?

いつ行列ができたの

どこで行列ができたの?

だれが行列をみつけたの

子供の作った問題じゃないと、(教師主導だと)子どもたちは、僕の問題じゃないとお客様になる。

子どもの素の疑問から授業をする。

説明文の場合、名詞を大事に扱う。そこで子どもがどういう問題を作っていくのか。

説明文は名詞

物語は、助詞や助動詞に感情が込められている。

説明文は、言葉言葉に引っかかっていく。

問題が作れるようになれば、あとは褒めていく。

戸田先生は二ヶ月徹底して白い帽子をやる。徹底して問題作りを行う。

文学的ならなぜ、どうしてが大事。

説明文は、なぜどうしては最後。

なぜどうしてを解決するために、言葉

変だ、おかしいに引っかからないと、まんべんなく攻めていくと時間がなくなる。

3段落に不思議なことにが出てくる。

不思議で問題できない?

不思議って何?(全員できる問題。)

それ以外に不思議で問題できない。

いつ不思議なことがおこったの。

なぜ不思議なの。いいね。今の聞いてどう思う?

不思議で例文できない?

・・・・・不思議だ。すごいね、どう思う?(よことつなげる)

何人かやった後、辞書を引く。

【不思議】

―な/―に 〔「思議すべからず」、つまり、通念では理会出来ない、の意〕

(一)今までの科学(知識)では十分に説明し切れない点が残って、出来れば解明したいと考えられる△こと(様子)。

その次に「不思議」を文章にもどしていく。

物語だと最初の感想から、変だ、おかしいから大問題ができるが説明文はどうするのか?

ありはよくものが見えません。とかいてある。しかし行列がなんでできるの?

変だ、おかしいがあって、そこを中心に行わないと莫大な時間がかかる。中心になるところを押さえると、イメージがかわる。

すると、たくさんのありが出てくるのが「変」

見つけるの裏は、探すが対になっている。

何か探すという目的があって、見つけるがある。

その人が求めているものを見つけ出したいと、目的をもってでていった。

ありたちが目的を共有している。そういう隠れた文がある。

みんなで3の段落から問題をつくろう。

どうして砂糖をみつけたか・?

どうして同じ道を通ったか?

問題がでたら、子どもたちに問題を整理分類させ、できれば主語をそろえておいて、ABC

どのグループの問題からやれば、一番早く解決できそうかな?これもこれも関わる。できなければどれでもいいんだよ。

選択した問題は子どもたちの問題だから解決したくなる。

それぞれの子どもが、それぞれのレベルで問題にとりついてはどか。自分なりに、文を図に表していく。すると、その子なりにとらえさせる。ノートをつくる。やりとりの中で深め豊かになっていく。図式化。

ねらいをどこに置くのか。文章構成と言っている。はじめ、中、終わり、その文章構成の妙を知る。

自分なりのとらえ方。まず自分なりのとらえ方を持たせる。

文章構成と、読み取りのミックスの仕方。

昔の教え方だと、始め、中、終わり 一つ一つ要約し、そのつながりを考える。

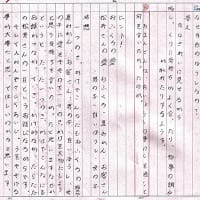

3段落は、

①見つけたありがもどる、

②みんなで行く、そのとき道から外れていない

何で迷わないの?

子どもたちはさらっと読むと、「本当は迷うはずなのに」「おかしい」だから調べる、に気付かない。

行列の意味=目的(を知っていると)があると、道から外れない。

連れて行くと?

連れて行っているの?

においがあれば、連れて行かなくてもいけるよ。

他のありたちが見つけたのは、ありでなく、におい。

さがしたのは、砂糖でなく、道(におい)」行動フェロモン。

本能。においの濃い方へ行かざるをえない。

ありは常にフェロモンを出しているわけでない。

見つけないとフェロモンはでない。

特別な液とあるから・・・・・・・・・・・・・・・「特別でない液もあるの?」

ありの通る道って、どんな道?

道でないところと、見分けが付くの?見た目の違いはない?

3の大問題「どうして、行列ははじめのありの道筋から外れていないのか?」

①

②

③

あれっ、3段落からは答えが見つからない。答えはもっと後ろの段落にある。

これでは、この大問題では授業ができない。

学者の研究の手順を追っているの「大問題」はそぐわない。

3の段落の中で「問題」を作り解決していく。

イメージを膨らませるための問題。を説いていく。

○○って何?というイメージを作る問題を作っていく。

高学年だと、まとめの「段落」から、この答えは「どこにある」と戻っていく。

学者の気づきの手順を後追いする。

三の段落の言葉と言葉の関係で想像して答えを出せる問題。

学者がどう考えたのかを「ふくらめる」学習。

ありの巣と砂糖の位置の「図」を考えさせる。

障害物があり、ものが見えないのに行けるって変だ。

見つけたありが先頭でなければ行けないのか?

すると=引き続いて起こる

3の段落の学習をして、まとめを書くとするとどう書くのか?

「はじめのありが巣に帰った後、他のありが砂糖にたどり着いたのが不思議。よく見えないのにからです。砂糖が見えていないのに。」

だったら、そのまとめを書かせるための「めあて」はどんな目当てにしたらいいのか?

不思議なことは何。なぜ外れないの?

ウイルソンの実験の様子を読み取ろう。

なぜ、ウイルソンはこんな実験をしたかったのか?

行列できるまでのあり方を知りたかった。

帰ったときの道筋が行列になった。

1回ありが来てから行列ができた。

アリの行列ができる手順を知りたかった。

4の段落だと、どうして石をおきたかったのか?

ありが主人公の勉強もできるし、ウイルソンが主人公の勉強もできる。

ここで、内容の議論から、冒頭の

説明文の2つの学びを、どう両立させるかについて話し合った。

大問題を作っても、説明文の構造上その答えは最後の方の段落にしか書かれていない。

かといって、段落の組み立て、順序のみを学習していくのは、子どもたちが学びに必然性を感じず受け身になる。

そこで、まず「小問題」を作りながら、それぞれの重要な段落ごとに子どもたちの上辺だけの読みを揺さぶっていく。

作者の書いている事実の行間を見つけ、イメージ化させていく。

一通りその作業が終わると、こんなに膨大な事実を作者は上手に私たちに伝えられるのは、どんな文章上の工夫があるのか。

そんな問いかけをきっかけに、最後に文章構造を考えるとよい。

どこに、どんな順序で、何が書かれているかがはっきりすれば、構造は自ずと見えてくる。

おおむねそのような結論になった。

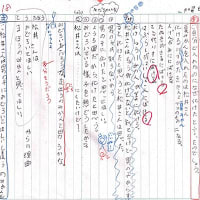

さて、トルトリさんがこの3の段落で研究授業をする。

その指導案のことが私は気になっていた。

トルトリさんは、この段落はありのことが書いてあるから、ありのことを調べまとめると考えている。

私は、そこがちょっと腑に落ちない。

それで調べてみた。

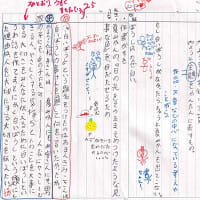

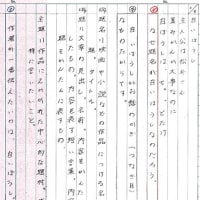

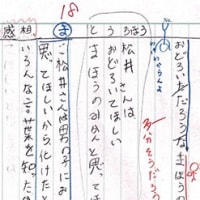

1の段落には、「ウイルソン」はでてこない。ありに対する問題が提示されている。「ありの行列」が主語になっている。

2の段落では「ウイルソン」を、他者が紹介している。

5・6・7はウイルソンが主語となっている。

8・9段落はウイルソンから離れて、ありの習性をまとめている。(1段落に対応している)「あり」「ありの行列」が主語になっている。

では、3・4は、さっと見ると「ありが主語」のようにみえる。

しかし、こうして色分けをしてみると、じつは「ウイルソンが主語」になっている。

赤線の部分が「ウイルソンが主語」青い部分は「ありが主語」になっている。

しかし注意して見ると、青い部分も「ウイルソンが主語」のように思える。

ウイルソンは、青い部分の事実に気づいた。という一文が隠れているのだ。

この教材を主語を中心に読んでみると、説明文の構造が分かる。

1段落 アリの行列 =はじめの部分

2~7段落(ウイルソン) =中の部分

89段落「アリの行列(あり)」 =終わりの部分

となっていることが分かる。

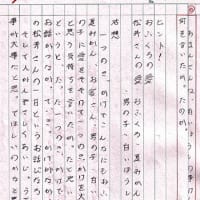

③の段落のめあては、ウイルソンを主語にしてはどうかと思った。

めあて=「ウイルソンは砂糖をひとつまみおいて何が分かったか調べよう」

まとめ=「ウイルソンは、見つけたありが戻ったとおりに砂糖まで行列を作ることが分かった。そして、それが不思議なのでもっと調べてみたいと思った。」

このめあてと、まとめの間に、たくさんの問題作りを行うことで、この段落のありの動き、ありの巣と砂糖の位置などが細かく図解(説明)できるようになる。

そんな授業プランが立てられそうだと思ったのだ。

| 第33回 | 2013年6月8日 | 土 | 9:00 | 12:00 | 天竜壬生ホール | 第2会議室 |

| 第34回 | 2013年7月13日 | 土 | 9:00 | 12:00 | 天竜壬生ホール | 第2会議室 |