12日(火)。昨日、サントリーホールでコンサートを聴くついでに、6月の「サントリーホール チェンバーミュージック・ガーデン」のチケットを引き取ってきました

あらかじめ「サントリーホール・メンバーズ・クラブ(登録料・会費無料)」に入会すると、一般発売よりも早く、しかも安くチケットが買える特典があることが分かりました 早速ホームページから登録して、パソコン上で希望の公演を選んで座席を指定し、コンビニで料金を支払い、サントリーホール・チケットセンターで直接チケットを受け取りました

早速ホームページから登録して、パソコン上で希望の公演を選んで座席を指定し、コンビニで料金を支払い、サントリーホール・チケットセンターで直接チケットを受け取りました コンビニでは機械から入力するのですが、最初は要領がよく分からず戸惑いましたが、画面の表示通り落ち着いてトライしたら出来るようになりました

コンビニでは機械から入力するのですが、最初は要領がよく分からず戸惑いましたが、画面の表示通り落ち着いてトライしたら出来るようになりました ただし9件もあるので時間がかかりました。会員は2月22日まで先行して購入できます。一般発売は2月23日(土)午前10時からですが、会場の「ブルーローズ」(小ホール)は400席前後ですから、公演によっては先行発売でソルド・アウトになっているケースもあるかもしれません

ただし9件もあるので時間がかかりました。会員は2月22日まで先行して購入できます。一般発売は2月23日(土)午前10時からですが、会場の「ブルーローズ」(小ホール)は400席前後ですから、公演によっては先行発売でソルド・アウトになっているケースもあるかもしれません

「サントリーホール・チェンバーミュージック・ガーデン」は毎年6月にサントリーホールの「ブルーローズ」を会場に、内外のアーティストを集めて室内楽を演奏するイベントです 毎年ベートーヴェンの弦楽四重奏全曲演奏会があり、このイベントの”名物”になっているのですが、今年は「ボロメーオ・ストリング・クァルテット」がMacBookの電子楽譜を見ながら演奏するとのことです。進んでますねぇ

毎年ベートーヴェンの弦楽四重奏全曲演奏会があり、このイベントの”名物”になっているのですが、今年は「ボロメーオ・ストリング・クァルテット」がMacBookの電子楽譜を見ながら演奏するとのことです。進んでますねぇ

6月1日から16日までの間に21公演が挙行されますが、このうち次の9公演のチケットを押さえました

①1日 オープニング・コンサート フォーレ「チェロ・ソナタ」、ラヴェル「ピアノ三重奏曲」ほか。堤剛(Vc)、クレール・デゼール(P)ほか。

②6日 ベートーヴェン「弦楽四重奏曲第10番、第11番、第12番」。ボロメーオ・クァルテット。

③8日 フランク「ピアノ五重奏曲」。鈴木理恵子(Vn)、若林顕(P)ほか。

④12日 2時 カルミナ・クァルテット・室内楽公開マスタークラス

⑤ 〃 7時 ドヴォルザーク「ピアノ五重奏曲第2番」。カルミナ・クァルテット、若林顕。

⑥13日 ベートーヴェン「大フーガ、弦楽四重奏曲第16番、第13番」。ボロメーオ・クァルテット。

⑦14日 モーツアルト「ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲K.364」。渡辺玲子(Vn)、川本嘉子(Va)ほか。

⑧15日 ベートーヴェン「弦楽四重奏曲第13番(大フーガ付)、第14番、第15番」。ボロメーオ・クァルテット。

⑨16日 フィナーレ・コンサート ブラームス「ピアノ五重奏曲ヘ短調」ほか。クレメンス・ハーゲン(Vc)、小山実稚恵(P)、クァルテット・エクセルシオ、ボロメーオ・クァルテットほか。

本当は2日のベートーヴェン「弦楽四重奏曲第1番~第6番」と9日の同「第7番~9番(ラズモフスキー第1~3番)」も聴きたかったのですが、すでにコンサートの予定が入っているので諦めました

6月第2週は以上の日程に加え、チョン・キョンファの「ヴァイオリン・リサイタル」やアファナシエフの「ピアノ・リサイタル」等もあるので、ほぼ毎日コンサートに通うことになります これを含めて6月はコンサートに20回行くことになり、もう限界に近いと思っています

これを含めて6月はコンサートに20回行くことになり、もう限界に近いと思っています 身体もたないカモ

身体もたないカモ

閑話休題

閑話休題

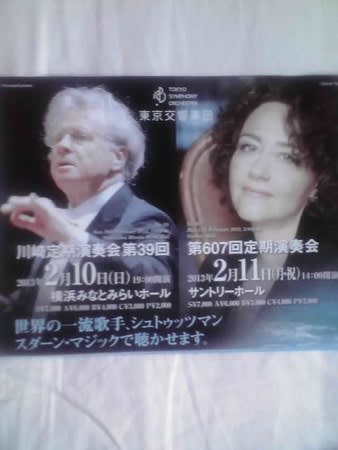

昨日、サントリーホールで東京交響楽団の第607回定期演奏会を聴きました プログラムは①マーラー「亡き子をしのぶ歌」、②フォーレ「組曲:ペレアスとメリザンド」、③ドビュッシー「交響詩:海」です。指揮は東響音楽監督ユベール・スダーン、①の独唱はナタリー・シュトゥッツマンです

プログラムは①マーラー「亡き子をしのぶ歌」、②フォーレ「組曲:ペレアスとメリザンド」、③ドビュッシー「交響詩:海」です。指揮は東響音楽監督ユベール・スダーン、①の独唱はナタリー・シュトゥッツマンです

マーラーの「亡き子をしのぶ歌」はドイツの詩人フリードリヒ・リュッケルト(1788-1866)の詩が元になっています 彼は1833年、短期間のうちに2人の子供を亡くしており、その時に書いた詩です

彼は1833年、短期間のうちに2人の子供を亡くしており、その時に書いた詩です

第1曲「太陽がかくも鮮やかに昇ろうとする」、第2曲「いまならわかる それほどに冥き炎を」、第3曲「きみのお母さんが」、第4曲「ふと思う あの子たちはちょっと出かけただけ」の4曲から成り立っていますが、マーラーは「この5つの歌曲は連続性が保たれなくてはならない」と指示しています

ナタリー・シュトゥッツマンが黒のシックなドレスを身にまといスダーンとともに登場します 彼女を生で聴いたのは20年以上前のことだったと思います。東京文化会館でシューマンの歌曲集を聴きました

彼女を生で聴いたのは20年以上前のことだったと思います。東京文化会館でシューマンの歌曲集を聴きました あの時は彼女も若く溌剌としていました。時を経て目の前に見る彼女はすっかり老けて、もとい、すっかり貫録が出て、これまでの人生の遍歴が顔に刻まれていました

あの時は彼女も若く溌剌としていました。時を経て目の前に見る彼女はすっかり老けて、もとい、すっかり貫録が出て、これまでの人生の遍歴が顔に刻まれていました しかし、その歌声は深みのあるしっとりとしたもので、その輝きは20年以上経ってもまったく衰えていませんでした

しかし、その歌声は深みのあるしっとりとしたもので、その輝きは20年以上経ってもまったく衰えていませんでした

それにつけても、いつも思うのはコンサートのチラシやプログラムで使う顔写真のことです 若い時は良いのですが、ベテランの場合「いったいこれは何十年前の写真だ

若い時は良いのですが、ベテランの場合「いったいこれは何十年前の写真だ 」と言いたくなるケースが少なくありません

」と言いたくなるケースが少なくありません 中には「これは別人28号だ

中には「これは別人28号だ 」、「これって詐欺じゃないのか

」、「これって詐欺じゃないのか 」と言いたくなるような写真もあります。われわれは演奏家の顔を見に行くわけではなく、演奏や歌声を聴きに行くわけですから、いま現在の写真を使ったっていいじゃないか

」と言いたくなるような写真もあります。われわれは演奏家の顔を見に行くわけではなく、演奏や歌声を聴きに行くわけですから、いま現在の写真を使ったっていいじゃないか と思うのですが、どうでしょうか

と思うのですが、どうでしょうか

さて、第4曲「ふと思う あの子たちはちょっと出かけただけだ」を聴いて、マーラーのことを思いました 原作者リュッケルトと同様、アルマと結婚した1902年、この歌曲集を作曲中に長女マリア・アンナを授かったものの、1907年にマリアは天に召されてしまいます

原作者リュッケルトと同様、アルマと結婚した1902年、この歌曲集を作曲中に長女マリア・アンナを授かったものの、1907年にマリアは天に召されてしまいます マーラーの悲しみはどれほどだったでしょうか

マーラーの悲しみはどれほどだったでしょうか 歌詞の冒頭にあるように「あの子たちはちょっと出かけただけ。すぐに家に帰ってくるのだ」と思いたかったことでしょう

歌詞の冒頭にあるように「あの子たちはちょっと出かけただけ。すぐに家に帰ってくるのだ」と思いたかったことでしょう

休憩後の1曲目フォーレ「ペレアスとメリザンド」はベルギーの劇作家メーテルリンクの戯曲をもとにフォーレが作曲したものです 第1曲「前奏曲」で、スダーンは弦に情感豊かに歌わせていました

第1曲「前奏曲」で、スダーンは弦に情感豊かに歌わせていました 第2楽章「糸を紡ぐ女」ではオーボエがよく歌っていました

第2楽章「糸を紡ぐ女」ではオーボエがよく歌っていました 第3曲「シシリエンヌ」は単独で演奏される有名な曲ですが、スダーンはフルートの鮮やかな演奏を中心にやや早めのテンポで音楽を進めました

第3曲「シシリエンヌ」は単独で演奏される有名な曲ですが、スダーンはフルートの鮮やかな演奏を中心にやや早めのテンポで音楽を進めました そして第4曲「メリザンドの死」で静かに曲を閉じました。フランス情緒あふれる演奏でした

そして第4曲「メリザンドの死」で静かに曲を閉じました。フランス情緒あふれる演奏でした

フォーレが終わると、第1ヴァイオリンの面々が舞台袖に引き上げます。次の曲の演奏に備えて管楽器も弦楽器も増やすようです 見ていると、たしかにかなりの数の演奏者が追加されましたが、第1ヴァイオリンが一時的に引き上げる必要は全くなかったのではないかと思うほど、関係ないところでの”追加変更”でした

見ていると、たしかにかなりの数の演奏者が追加されましたが、第1ヴァイオリンが一時的に引き上げる必要は全くなかったのではないかと思うほど、関係ないところでの”追加変更”でした いったいどういう意味があったのでしょうか。関係者に聞いてみたいものです

いったいどういう意味があったのでしょうか。関係者に聞いてみたいものです

最後のドビュッシーの交響詩「海」は、”3つの交響的素描”という副題がついています。第1曲「海の夜明けから真昼まで」、第2曲「波の戯れ」、第3曲「風と海の対話」から成り立っていますが、ひとつの場所に留まらない水=波の動きが色彩感豊かに管弦楽で表現されます この曲が1905年にデュラン社から出版された時、初版のスコアの表紙には、葛飾北斎の浮世絵「富嶽三十六景」の「神奈川沖波裏」が用いられていたことは良く知られています

この曲が1905年にデュラン社から出版された時、初版のスコアの表紙には、葛飾北斎の浮世絵「富嶽三十六景」の「神奈川沖波裏」が用いられていたことは良く知られています 作曲当時、パリで流行していた東洋趣味やジャポニズムの影響でした

作曲当時、パリで流行していた東洋趣味やジャポニズムの影響でした

スダーンの指揮のもと、東響は白いキャンバスにカラフルな絵巻を描きだしました

何度か舞台に呼び出されたスダーンが、聴衆の拍手を制し、英語で何かを言いました よく聞き取れないのですが、「200年前」、「マティルデ」という言葉から、今年生誕200年のワーグナーの曲を演奏するのだろうと見当をつけました

よく聞き取れないのですが、「200年前」、「マティルデ」という言葉から、今年生誕200年のワーグナーの曲を演奏するのだろうと見当をつけました ヴェーゼンドンクはワーグナーの庇護者でしたが、ワーグナーは彼の妻マティルデと情事を重ねる関係にありました

ヴェーゼンドンクはワーグナーの庇護者でしたが、ワーグナーは彼の妻マティルデと情事を重ねる関係にありました 後でロビーの掲示で確認すると、ワーグナーの「ヴェーゼンドンクの歌」より”夢”でした。オーケストラだけで演奏されましたが、とても美しい音楽でした

後でロビーの掲示で確認すると、ワーグナーの「ヴェーゼンドンクの歌」より”夢”でした。オーケストラだけで演奏されましたが、とても美しい音楽でした 私生活面ではどーしようもない女たらしでも、芸術面ではどーしようもなく美しい音楽を書くものですね

私生活面ではどーしようもない女たらしでも、芸術面ではどーしようもなく美しい音楽を書くものですね

その後、拍手の中、スダーンが一人のヴァイオリン奏者のところに行き、声を掛けて握手をしました 髪の毛に白いものが混じっていたので、定年を迎える女性だったのでしょう

髪の毛に白いものが混じっていたので、定年を迎える女性だったのでしょう さすがは音楽監督

さすがは音楽監督 東響のイメージアップにしっかり貢献してます

東響のイメージアップにしっかり貢献してます 強いて言えば花束があると完ぺきでしたね

強いて言えば花束があると完ぺきでしたね

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます