24日(月)。昨日の日経朝刊「The STYLE」のコラムに、芥川賞受賞作家・平野啓一郎氏の「追体験の旅」と題するエッセイが載っていました その中で平野氏は「取材旅行は一人で行う

その中で平野氏は「取材旅行は一人で行う 取材中は、自分が作中人物になったような気で、舞台となる土地の風景に目を凝らし、音に耳を澄ましているので、独り静かに考えたいのである

取材中は、自分が作中人物になったような気で、舞台となる土地の風景に目を凝らし、音に耳を澄ましているので、独り静かに考えたいのである 」と語っています。そして、「これまでの取材旅行で一番思い出深いのは24歳の時に『葬送』のために赴いた、フランスからイギリスにかけての旅かもしれない

」と語っています。そして、「これまでの取材旅行で一番思い出深いのは24歳の時に『葬送』のために赴いた、フランスからイギリスにかけての旅かもしれない 」と回顧しています

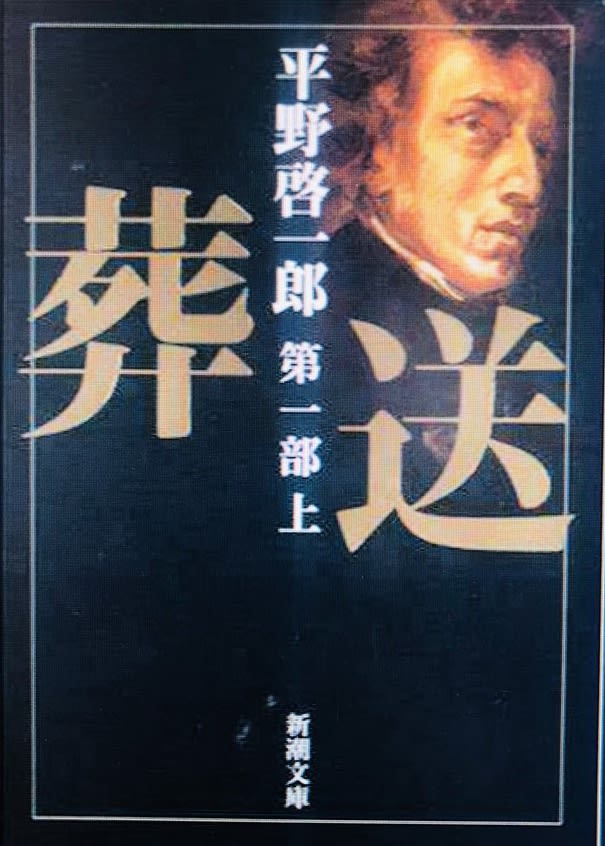

」と回顧しています 『葬送』は19世紀半ばのフランスを舞台にショパンと画家ドラクロワの友情を中心にジョルジュ・サンドとの交流を交えながら、2月革命前後のブルジョワの精神史を親密な取材と時代考証に基づいて描いた大作(第1部:553ページ、第2部:713ページ:2002年刊)です

『葬送』は19世紀半ばのフランスを舞台にショパンと画家ドラクロワの友情を中心にジョルジュ・サンドとの交流を交えながら、2月革命前後のブルジョワの精神史を親密な取材と時代考証に基づいて描いた大作(第1部:553ページ、第2部:713ページ:2002年刊)です 私も分厚い単行本を時間をかけて読了し、深い感銘を受けました

私も分厚い単行本を時間をかけて読了し、深い感銘を受けました

2000年代前半の頃だったと思いますが、新聞関係団体に勤務していたときに、仕事の関係で平野氏とメールのやり取りをする機会がありました 「活字文化をどう守るか」というようなテーマのパネルディスカッションのパネラーの一人として平野氏に出演を依頼した時です

「活字文化をどう守るか」というようなテーマのパネルディスカッションのパネラーの一人として平野氏に出演を依頼した時です 仕事の連絡文の後に、『葬送』を読んだ感想、特にパリの街並みの詳細な記述に驚いた旨を書いて送信したところ、平野氏から「あの頃は、部屋の壁や天井にパリの街並みの地図を貼って、実際に歩いて見てきた街並みを思い浮かべながら小説を執筆していた」と返信がありました

仕事の連絡文の後に、『葬送』を読んだ感想、特にパリの街並みの詳細な記述に驚いた旨を書いて送信したところ、平野氏から「あの頃は、部屋の壁や天井にパリの街並みの地図を貼って、実際に歩いて見てきた街並みを思い浮かべながら小説を執筆していた」と返信がありました それを見て、あの細部にわたる街並みの描写は、平野氏の緻密な取材と不断の努力によって可能になったのだな、と深い感銘を覚えました

それを見て、あの細部にわたる街並みの描写は、平野氏の緻密な取材と不断の努力によって可能になったのだな、と深い感銘を覚えました 今となっては懐かしい思い出です

今となっては懐かしい思い出です

ということで、わが家に来てから今日で3723日目を迎え、トランプ米大統領は21日、米ボーイング社が米空軍の次世代戦闘機を製造すると発表したが、トランプ氏は自身が第47代大統領であることから「F47」と命名した というニュースを見て感想を述べるモコタロです

トランプは何としてもレガシーを後世に残したいんだな 最終目的はノーベル平和賞かよ?

昨日、東京オペラシティコンサートホールで読売日響「第275回 日曜マチネーシリーズ」を聴きました 元々私はマチネー会員ではないのですが、3月度の定期演奏会と名曲シリーズが同一曲目(ベルク「ヴォツェック」)だったので、15日(土)の名曲シリーズを昨日の日曜マチネーに振り替えたのです

元々私はマチネー会員ではないのですが、3月度の定期演奏会と名曲シリーズが同一曲目(ベルク「ヴォツェック」)だったので、15日(土)の名曲シリーズを昨日の日曜マチネーに振り替えたのです と、そこまでは良かったのですが、またやっちまいました

と、そこまでは良かったのですが、またやっちまいました いつものようにサントリーホールに向かっていて、最寄り駅の地下鉄南北線「六本木一丁目」に着いたところで、会場を間違えていることに気が付きました

いつものようにサントリーホールに向かっていて、最寄り駅の地下鉄南北線「六本木一丁目」に着いたところで、会場を間違えていることに気が付きました 慌ててヤフーの「路線情報」で六本木一丁目から初台までの最短時間のルートを調べたところ、南北線で市ヶ谷まで戻って、都営新宿線に乗り換えるのがベストであることが分かりました

慌ててヤフーの「路線情報」で六本木一丁目から初台までの最短時間のルートを調べたところ、南北線で市ヶ谷まで戻って、都営新宿線に乗り換えるのがベストであることが分かりました この日は、いつもより早めに家を出たことが幸いして、初台の「東京オペラシティコンサートホール」に着いたのは開演15分前の13時45分でした

この日は、いつもより早めに家を出たことが幸いして、初台の「東京オペラシティコンサートホール」に着いたのは開演15分前の13時45分でした 今回は事なきを得たので良かったのですが、それにしてもどうして同じ失敗を繰り返すんだろうか、と自分でも呆れてしまいます

今回は事なきを得たので良かったのですが、それにしてもどうして同じ失敗を繰り返すんだろうか、と自分でも呆れてしまいます 私の場合「読売日響 = サントリーホール」が頭に刷り込まれてしまっているようです

私の場合「読売日響 = サントリーホール」が頭に刷り込まれてしまっているようです そこがコンサート会場を渡り歩く渡世人の辛いところでございます・・・ って、あんたフーテンの

そこがコンサート会場を渡り歩く渡世人の辛いところでございます・・・ って、あんたフーテンの  かよ

かよ

さて、当日のプログラムは①一柳慧「オーケストラのための『共存』」、②ソッリマ「多様なる大地」、③同「チェロよ、歌え!」、④ベートーヴェン「交響曲第7番 イ長調 作品92」です 演奏は②③のチェロ独奏= ジョヴァンニ・ソッリマ、③のチェロ独奏=遠藤真理、指揮=鈴木優人です

演奏は②③のチェロ独奏= ジョヴァンニ・ソッリマ、③のチェロ独奏=遠藤真理、指揮=鈴木優人です

振り替え後の自席は1階19列28番、右ブロック右から5番目の、通路から一番奥まった苦手な席です 会場は9割以上埋まっていると思われます

会場は9割以上埋まっていると思われます 私がオペラシティで読響を聴くのは、多分初めてです

私がオペラシティで読響を聴くのは、多分初めてです

オケは14型で 左奥にコントラバス、前に左から第1ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、第2ヴァイオリンという対抗配置 コンマスは特別客演コンサートマスターの日下紗矢子、隣は戸原直というダブル・トップ態勢を敷きます

コンマスは特別客演コンサートマスターの日下紗矢子、隣は戸原直というダブル・トップ態勢を敷きます

1曲目は一柳慧「オーケストラのための『共存』」です この曲は一柳慧(1933-2022)が大阪市の「国際花と緑の博覧会 記念協会」の主宰する「コスモス国際賞」の祝典曲として1997年に作曲した作品です

この曲は一柳慧(1933-2022)が大阪市の「国際花と緑の博覧会 記念協会」の主宰する「コスモス国際賞」の祝典曲として1997年に作曲した作品です

鈴木の指揮で演奏に入ります 曲は全体で6分程度の短い作品ですが、中盤でのソロ・ヴィオラの柳瀬省太の演奏が素晴らしかったです

曲は全体で6分程度の短い作品ですが、中盤でのソロ・ヴィオラの柳瀬省太の演奏が素晴らしかったです

2曲目はソッリマ「多様なる大地」です この曲はジョヴァンニ・ソッリマ(1962~)が2015年に作曲した単一楽章のチェロと管弦楽のための作品です

この曲はジョヴァンニ・ソッリマ(1962~)が2015年に作曲した単一楽章のチェロと管弦楽のための作品です 全体の構成は「テーマの提示 ⇒ いくつかの変奏 ⇒ テーマの回想」となっています

全体の構成は「テーマの提示 ⇒ いくつかの変奏 ⇒ テーマの回想」となっています

ソッリマはシチリア島のパレルモ生まれ パレルモ音楽院でチェロを学び、ザルツブルク・モーツアルテウム、シュトゥットガルト音楽大学で研鑽を積む

パレルモ音楽院でチェロを学び、ザルツブルク・モーツアルテウム、シュトゥットガルト音楽大学で研鑽を積む 以後、作曲と演奏の両面で世界的に活躍する

以後、作曲と演奏の両面で世界的に活躍する

弦楽器は10型に縮小します 初めて聴く曲ですが、極めて独創的な作品でした

初めて聴く曲ですが、極めて独創的な作品でした ソッリマは超絶技巧でチェロを弾きますが、途中で口を大きく開けて演奏したり、弓(の馬の毛)を手掴みして弦を弾いたり、そうかと思うと美しいメロディーを朗々と弾いたりと、自分の作品だけに自由自在に弾きこなします

ソッリマは超絶技巧でチェロを弾きますが、途中で口を大きく開けて演奏したり、弓(の馬の毛)を手掴みして弦を弾いたり、そうかと思うと美しいメロディーを朗々と弾いたりと、自分の作品だけに自由自在に弾きこなします そのうち、オーケストラの中からハミングの合唱が聴こえてきました

そのうち、オーケストラの中からハミングの合唱が聴こえてきました 楽員がハミングしているのですが、突然 鈴木が客席の方に振り返って「皆さんもハミングで参加してください」と言わんばかりに合図し、ソッリマも立ち上がり弓を振り上げて「さあ、ご一緒に」というポーズをとります

楽員がハミングしているのですが、突然 鈴木が客席の方に振り返って「皆さんもハミングで参加してください」と言わんばかりに合図し、ソッリマも立ち上がり弓を振り上げて「さあ、ご一緒に」というポーズをとります いわゆる”聴衆参加型”演奏への誘いに乗せられて、周囲の人はハミングしていました

いわゆる”聴衆参加型”演奏への誘いに乗せられて、周囲の人はハミングしていました すると、今度は突然ソッリマが突然立ち上がり、速足で舞台袖に引っ込んでしまいました

すると、今度は突然ソッリマが突然立ち上がり、速足で舞台袖に引っ込んでしまいました 急にトイレ

急にトイレ  に行きたくなったか・・・と心配しましたが、主役不在の中、オーケストラが「シナリオ通りですよ

に行きたくなったか・・・と心配しましたが、主役不在の中、オーケストラが「シナリオ通りですよ 」と言わんばかりにアグレッシブな演奏を繰り広げます

」と言わんばかりにアグレッシブな演奏を繰り広げます やがて、ソッリマがラッパ付きのヘンテコリンな楽器(?)を携えて再登場し、弓でガシガシと弾いてフィナーレに突入しました

やがて、ソッリマがラッパ付きのヘンテコリンな楽器(?)を携えて再登場し、弓でガシガシと弾いてフィナーレに突入しました

会場は拍手とブラボーの嵐で、やんややんやの喝さいです つくづくソッリマはエンターテイナーだな、と思いました

つくづくソッリマはエンターテイナーだな、と思いました

3曲目はソッリマ「チェロよ、歌え!」です この曲は2つのチェロと弦楽合奏のための単一楽章の作品です

この曲は2つのチェロと弦楽合奏のための単一楽章の作品です タイトルは、ソッリマのザルツブルク時代の師アントニオ・ヤニグロの言葉から取られました

タイトルは、ソッリマのザルツブルク時代の師アントニオ・ヤニグロの言葉から取られました

遠藤真理は東京藝大を首席で卒業。モーツアルテウム音楽大学修士課程を最高点で修了 日本音楽コンクール優勝。2017年から読響ソロ・チェロを務める

日本音楽コンクール優勝。2017年から読響ソロ・チェロを務める

弦楽器が6型に縮小します ソッリマとエレガントな衣装の遠藤真理がステージ中央にスタンバイし、演奏に入ります

ソッリマとエレガントな衣装の遠藤真理がステージ中央にスタンバイし、演奏に入ります 2つのチェロの対話が美しく、とても素晴らしい演奏でした

2つのチェロの対話が美しく、とても素晴らしい演奏でした

満場の拍手とブラボーに応え、二人はアンコールに坂本龍一「『ラストエンペラー』のテーマ」を演奏 鳴りやまない拍手にレオーネ・レオ―二「我は燃ゆと君に告げり」を鮮やかに演奏(短い曲なのであっと言う間に終わった

鳴りやまない拍手にレオーネ・レオ―二「我は燃ゆと君に告げり」を鮮やかに演奏(短い曲なのであっと言う間に終わった )、再び大きな拍手に包まれました

)、再び大きな拍手に包まれました

プログラム後半はベートーヴェン「交響曲第7番 イ長調 作品92」です この曲はルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770-1827)が1811年から翌12年にかけて「交響曲第8番」と並行して作曲、1813年12月8日にウィーンで初演されました

この曲はルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン(1770-1827)が1811年から翌12年にかけて「交響曲第8番」と並行して作曲、1813年12月8日にウィーンで初演されました 第1楽章「ポーコ・マエストーソ ~ ヴィヴァーチェ」、第2楽章「アレグレット」、第3楽章「プレスト」、第4楽章「アレグロ・コン・ブリオ」の4楽章から成ります

第1楽章「ポーコ・マエストーソ ~ ヴィヴァーチェ」、第2楽章「アレグレット」、第3楽章「プレスト」、第4楽章「アレグロ・コン・ブリオ」の4楽章から成ります

弦楽器は16型に戻り、鈴木の指揮で第1楽章に入ります 金子亜未のオーボエ、倉田優のフルートがよく歌います

金子亜未のオーボエ、倉田優のフルートがよく歌います この楽章を聴くと「のだめカンタービレ」を思い出します

この楽章を聴くと「のだめカンタービレ」を思い出します 第2楽章の葬送行進曲を演奏する弦楽奏者の弓使いを見ていて、はたと気が付きました

第2楽章の葬送行進曲を演奏する弦楽奏者の弓使いを見ていて、はたと気が付きました ヴィブラートをかけないノン・ヴィブラートによるピリオド奏法で演奏しています

ヴィブラートをかけないノン・ヴィブラートによるピリオド奏法で演奏しています これはピリオド奏法を基本とする「バッハ・コレギウム・ジャパン」首席指揮者・鈴木優人ならではの指示です

これはピリオド奏法を基本とする「バッハ・コレギウム・ジャパン」首席指揮者・鈴木優人ならではの指示です 高速演奏による第3楽章のスケルツォからアタッカ気味に入った第4楽章では、固いマレットで打ち込まれるティンパニの心地よいリズムに乗って弦楽器がアグレッシブな演奏を展開します

高速演奏による第3楽章のスケルツォからアタッカ気味に入った第4楽章では、固いマレットで打ち込まれるティンパニの心地よいリズムに乗って弦楽器がアグレッシブな演奏を展開します 鈴木のバランス感覚は素晴らしく、チェロとコントラバスによる低弦のうねりがよく効いています

鈴木のバランス感覚は素晴らしく、チェロとコントラバスによる低弦のうねりがよく効いています ワーグナーの言う「舞踏の聖化」とはこの楽章のことだと思わせます

ワーグナーの言う「舞踏の聖化」とはこの楽章のことだと思わせます オーケストラの総力を挙げてのフィナーレは圧巻でした

オーケストラの総力を挙げてのフィナーレは圧巻でした

満場の拍手とブラボーが繰り返される中、カーテンコールが繰り返されました これをもって、今年度の読響の定期演奏会も終了です

これをもって、今年度の読響の定期演奏会も終了です 新年度に期待します

新年度に期待します

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます