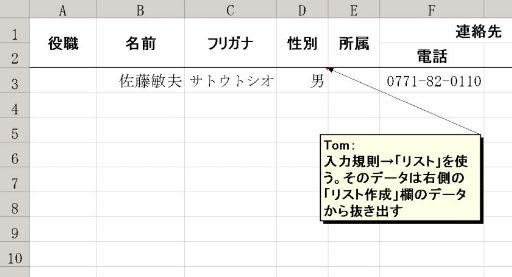

随分前から、待望久しいY一さんがようやくサークルを訪ねてきてくれはった。

この後は一日も、はようメンバー入りを願いたいもんです

何しろ、僕にしろYひろさんにせよYローちゃんにせよ

もうちょっと「オットコマエ」が、必要かなって思てるとこですんで・・・・

ところで帰り際にちょこっと、「エクセル」の印刷時に

セル枠やら、列・行までが印刷されてカナンみたいにいわはったところ

わが、サークルの美女軍団 (いろいろな見方があるのではありますが・・・

(いろいろな見方があるのではありますが・・・ )

)

に、「んなこと、ないやろ?」と突っつかれてはったのを

時間がなくて、お救い出来なったことが、悔やまれました。

どちらにも言い分があるし、どちらも間違ってるわけではありません。

Y一さんも十分に自覚されていたようですが、何かの設定を

さわられたとしたら、EXCEL2007の「ページ設定」のところかと想像されます。

(※サークルの人たちはほとんどがEXCEL2003ですのでかなり違っています。)

それは、下の写真にあるような次のような箇所を確認してください。

Excel2007は、2003までのバージョンと画面に大きな違いがあるんですが

メニューバーに当たる部分の「枠線」というところのオプションで

「印刷」にまでチェックが入っているのかも知れません。

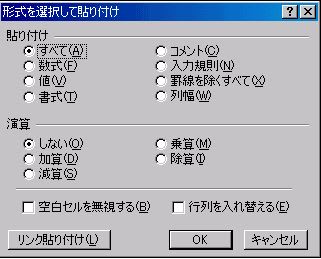

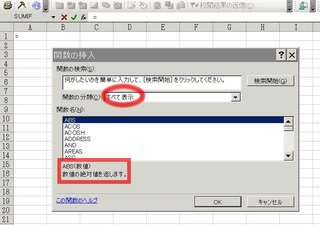

ついでにページ設定のシートオプションで、写真の赤丸の箇所をクリックすると

「ページ設定」のダイヤログが現れるので

この中の「シート」というタブを開くと上の図のようなダイヤログになります。

このうち、「枠線」「行列番号」のところにチェックが入っているようなら

これを外しておくと、セルごとの枠も行や列の番号も印刷されません。

エクセルでいう枠線とは、一つ一つのセルの外枠のことを意味しています。

通常は、枠線も行や列番号は、画面上では表示されても

それを印刷するということは、珍しいことです。多分いろいろとさわっている内に

チェックが入ったのやろと思います。枠線が不要なら、チェックを外してください。

「美女軍団」が、おっしゃっていた「そんなモンは印刷されたことない」というのは

エクセルの初期設定で、枠線も行や列番号を印刷しない設定に

なっているためで、滅多にこの部分を設定し直すことなどないからです。

が、しかし言い換えれば必要な時には、設定を変えることによって印刷が可能なのです。

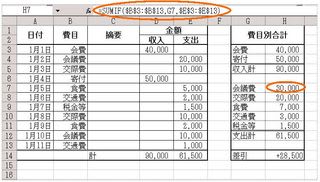

サークルのほとんどの方がExcel2003 ですので

「ファイル」→「ページ設定」→「シート」と進むと下の写真のようになりますので

中程にある「印刷」という項目欄の「枠線」「行列番号」に

チェックを入れれば、Y一さんが体験された

枠線や行や列番号まで表示されたシートが印刷されるようになるのです。

遅くなりましたが、参考になれば幸いです。

あっ!せやせやゆうの忘れてた。

印刷のオプションを理解するんもエエンやけど

印刷する前に「印刷プレビュー」で確認する習慣づけが

何よりですよ・・・誰やったところで、失敗は付きもんやさかいにね

Vector :

Vector :