正月早々の課題?は結構「イケズ」に感じた人もおっちゃったやろと思います

「そんなん忘れたわ」という人も・・・・

2009年の出だしから、イケズしてたらあかんしちょっとだけ

エクセルの表作りのヒントっていうか「おさらい」しときますんで

参考にしてください

1.まず覚えとかなあかんのが「セルの結合」ボタンです。

隣り合ういくつかのセルを一つのセルに結合出来ます。

これは「書式設定バー」の中にありますので、下の図を見て確認しておいてください。

もしも、「そんなんないで・・」っていう人は、エクセルのメニューの

「表示」→「ツールバー」→「書式設定」のチェックが外れていると思うので

そこんとこをチェックしときます。

2.数式を組み込まないような単純な表を作るのであれば

全体のレイアウトがしやすい「方眼紙」のような状態にシートの

設定をすると作りやすい気がします。

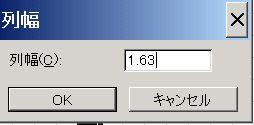

シートを方眼にするには、シートのセル枠の左角(行列の交わるところ)

下の図のナンも書いてない角をクリックすると「シート全体」を範囲指定した

ことになります。・・・そのあとで今度はメニューの「書式」→「列」→「幅」と進みます。

すると、下のような列幅のダイヤログが現れてくるんで、列幅を

半角で「1.63」と入力します

これで、方眼紙のようなシートができあがります。

3.いよいよ表作りです・・・表作りの枠については、

一番最初の枠を作っておいてそれをコピーするというのが実務的です

早速やってみましょう

シートの適当な場所で、適当な分だけをドラッグして範囲を指定します。

その次にさっきの「セルの結合」ボタンを押します・・・するといくつかのセルが

一つに結合されます・・・・「ケツゴー」した・・・深い意味はありませんけど・・・

それが出来たら下の図のように隣の枠も同じように作っておきましょう

すると一番基本になる表の中の一番上の一列の枠ができあがります

そこで、この出来上がった最初の枠全体を端からドラッグして「範囲を指定」し

マウスのカーソルを範囲指定した全体の右下角に持って行くと

下の図のように「黒十字」にカーソルが変化するんで、そのまま下の方向に

作りたい枠の分だけ「ドラッグ」します

これで下の図のように表の骨格が完成するんで

あとは、セルに「値」や「文字」を入れ

セルに罫線を入れて表を作り上げていってください

・・・でけへん・・・とハナからいわんと、アタマの正月は今日で終わりにして

ちょっとは目覚めさせましょかいな・・・

は味わえません

は味わえません 。

。

になるかも知れませんが

になるかも知れませんが 」っていう人に

」っていう人に

も続き、これからは日が長なる一方で

も続き、これからは日が長なる一方で

、「数式バー」をクリックしてチェックを入れるようにしてください。

、「数式バー」をクリックしてチェックを入れるようにしてください。

てなセリフが口をつくのは

てなセリフが口をつくのは