(3)渋民尋常小学校(現・渋民小学校) の歌碑 昭和58年3月建立(『一握の砂』より) 啄木5歳

渋民小学校の啄木歌碑

その昔

小学校の柾屋根に我が投げし鞠

にかなりけむ

啄 木

明治24年5月2日、啄木は学齢より1年早く渋民尋常小学校に入学し、明治28年3月に卒業しました。啄木が学んだ学校は愛宕神社の傍にありましたが、現在は盛岡市立渋民小学校となりの渋民公園に隣接する地に移されています。なお、旧校舎は、啄木にゆかりのある校舎であることもあり、昭和42年、啄木記念館敷地内に移築されました。

(3)渋民尋常小学校(現・渋民小学校) の歌碑 昭和58年3月建立(『一握の砂』より) 啄木5歳

渋民小学校の啄木歌碑

その昔

小学校の柾屋根に我が投げし鞠

にかなりけむ

啄 木

明治24年5月2日、啄木は学齢より1年早く渋民尋常小学校に入学し、明治28年3月に卒業しました。啄木が学んだ学校は愛宕神社の傍にありましたが、現在は盛岡市立渋民小学校となりの渋民公園に隣接する地に移されています。なお、旧校舎は、啄木にゆかりのある校舎であることもあり、昭和42年、啄木記念館敷地内に移築されました。

(2)宝徳寺の歌碑(盛岡市渋民) 昭和36年4月建立(『悲しき玩具』より) 啄木1歳

ふるさとの寺の畔の 啄木

ひばの木の

いただきに来て啼きし閑古鳥!

明治20年3月、父の転任に伴い、家族は常光寺から渋民村の宝徳寺に移りました。啄木は明治37年、詩集刊行のため上京する18歳までを宝徳寺で暮らしており、啄木にとっての家はこの寺だといえるでしょう。この歌碑は啄木50回忌にあたり建立されました。宝徳寺の裏庭には池があり、白蘋の池と呼ばれており、啄木が中学時代に用いた「白蘋」のペンネームは、この池の名前に由来しています。

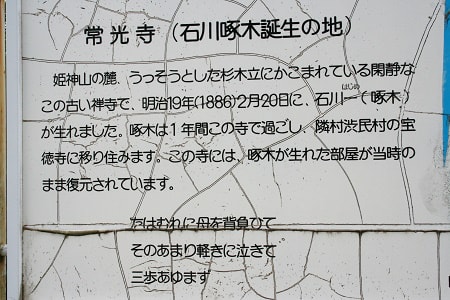

(1)常光寺の案内板の歌(盛岡市日戸) 『一握の砂』 より 啄木生誕

たはむれに母を背負ひて

そのあまり軽きに泣きて

三歩あゆまず

明治19年2月20日、啄木は岩手県日戸村の常光寺の長男として生まれ、一(はじめ)と名付けられました。父一禎は同寺の住職、母カツは一禎の師僧葛原対月の妹です。啄木には二人の姉がおりました。啄木は、父が隣村の渋民村の宝徳寺に移るまでの1年間を常光寺で過ごしています。常光寺では啄木が生まれた部屋を当時のままに復元保存しています。常光寺までは「いわて銀河鉄道」渋民駅から10kmほどあります。

今朝起きたら雪が5㎝ほど積もっていました。今年(2017)はじめての積雪です。盛岡は例年雪の量は少なく、路上の車の走る部分の雪は除雪されますが、気温が低いので除雪された雪がそのまま積もった状態で残り、歩道のない道は歩行者は大変です。

(2017.11.21 盛岡の初積雪)

今朝の新聞に、石川啄木が小樽日報に書いた歌として、初雪の歌が載っていました。

かの年のかの新聞の

初雪の記事を書きしは

我なれしかな

(一握の砂「忘れがたき人人)

小樽の町は懐かしく思いだされます。街全体が啄木の歌で埋めつくされています。盛岡の街にある歌碑は22基ですが、小樽の街には25基もの歌碑があります。 (盛岡市には、市街地の22基の他に、盛岡駅から10kmほど離れた岩山に11基、松園寺に15基ありますし、啄木が生まれた渋民地区には26基の歌碑があります)

盛岡市「岩山の啄木歌碑」

ふるさとの山に向ひて

言うことなし

ふるさとの山はありがたきかな

啄木

私も全国の啄木歌碑をたずね「啄木歌碑めぐり」としてまとめ、印刷してもらいました。掲載した歌碑のある都・市・町の図書館に寄贈させてもらい、小樽、函館、秦野、福岡市等の図書館や、岩手県内の図書館では整理がついたようで見ることが出来そうです。150基の歌碑等が載っています。次回からはここでも、そのまま、載せていこうと思います。

今年(2017)もわすれることなく盛岡の「高松の池」に白鳥が飛来しました。今朝(10/19)高松の池に行きましたら十数羽の白鳥が泳いでいました。昨日からきているようです。多くの白鳥ファンがカメラを持って撮影していました。

高松の池の白鳥(2017.10.19)

高松の池の白鳥(2017.10.19)

高松の池の白鳥(2017.10.19)

高松の池の白鳥(2017.10.19)

今朝は曇りで岩手山は見えませんでした。岩手山の初冠雪は10/5日でしたが、その後雪は消えております。

岩手山(2017.10.16)

岩手山(2017.10.16)

************************************************

啄木の歌

み心の深さを知らず千斤の鉄の錘をつと投げて見る

明星 明治41年7月号 石破集(32首、その26)

署名 石川啄木

********************************************

盛岡秋祭り・盛岡八幡宮例大祭りが9月14日から16日までの3日間開かれました。今年の山車は8台でした。

最終日の16日は盛岡八幡宮境内で流鏑馬が奉納され、人馬一体の妙技に歓声が上がりました。

400mの馬場を馬を走らせ、3か所の的を狙って、的を射抜きます。的にあたった快音が響くと大きな歓声と拍手が送られます。3つの的全てを当てると特に大きな歓声です。秋祭りが終わると盛岡は寒さが訪れます。

阿寒湖畔に啄木歌碑があります。この歌碑は比較的早い時期に建立され「昭和26年9月10日、阿寒湖畔民一同」と碑陰に記されています。

阿寒湖畔の歌碑

啄木のよめる釧路のう多

神のごと遠くす可多を阿ら者世る

阿寒のやまの雪能の希本の

京助

「神のごと 遠く姿をあらわせる 阿寒の山の雪のあけぼの」 。啄木が 釧路を離れる明治41年4月5日の日記には 「雄阿寒

雌阿寒の両山、朝日に映えた雪の姿も長く忘られぬであろう。知人岬の灯台も程なくして水平線上に没した。」と阿寒の山

のすばらしさを書いております。

歌碑は阿寒湖畔のボッケの近くにありますが、観光客の皆さんはボッケまでは行きますが、歌碑はボッケからちょっとかげ

のところにあり、歌碑の案内板がないので、立ち寄ってくれる人は少ないようです。

ボッケ説明板

ボッケ説明板

泥火山

釧路から阿寒湖までは路線バス、観光バスが運行されています。観光バスは国立公園の摩周湖、硫黄山、屈斜路湖に

立ち寄り釧路湿原を通り、2時間ほどで着きます。帰りは釧路空港経由で釧路市内に戻ります。

釧路市では旧釧路川沿いの地区と寺などが並ぶ米町周辺を結んで「昔と今が交差する街並み」として南大通りの歩道に沿って平成5年から6年にかけて、啄木歌碑を4基を建立しました。歌は釧路新聞『釧路詞壇』から2首、『一握の砂』から2首を選んでいます。

釧路市南大通二丁目の啄木歌碑

碑の上部には「くしろ歴史の散歩道」と「←米町公園━舞橋→」、「南大通」と記されており、その下部に啄木の歌が刻まれています。

釧路市南大通二丁目の啄木歌碑

北の海 啄木

鯨追ふ子等大いなる

流氷来るを見ては喜ぶ

(釧路新聞『釧路詞壇』より)

釧路市南大通四丁目の啄木歌碑

わが室に女泣きしを

小説のなかの事かと

おもひ出づる日 啄木

(『一握の砂』より)

釧路市南大通六丁目の啄木歌碑

山に居て 啄木

海の彼方の潮騒を

聞くとしもなく君を思ひぬ

(釧路新聞『釧路詞壇』より)

釧路市南大通八丁目の啄木歌碑

三味線(さみせん)の絃のきれしを

火事のごと騒ぐ子ありき

大雪の夜に 啄木

(『一握の砂』より)

盛岡の夏まつり ”盛岡さんさ踊り” は昨日4日で終了しました。踊りが始まる前に ”ミスさんさ” の皆さんが盛岡駅に来てPRしていました。

平成29年度盛岡の夏祭り” 「盛岡さんさ踊り」の ”ミスさんさ” の皆さん

釧路発祥の地ともいわれる釧路市米町、釧路市は「ふるさとふれあい街並み事業」として、米町周辺の史跡等を整備すると共に平成2年から4年にかけて啄木歌碑を10基を建立しました。

1.米町1丁目の啄木歌碑

米町1丁目の啄木歌碑(『一握の砂』より)

出しぬけの

女の笑ひ

身に沁みき

厨に酒の

凍る真夜中

啄 木

2.米町2丁目の啄木歌碑

米町2丁目の啄木歌碑(『釧路詩壇』より)

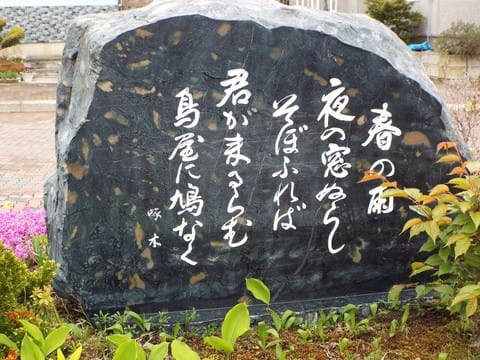

春の雨

夜の窓ぬらし

そばふれば

君が来るらむ

鳥屋に鳩なく

啄 木

3.米町3丁目の啄木歌碑

米町3丁目の啄木歌碑(『一握の砂』より)

顔とこゑ

それのみ昔に変らざる

友にも会ひき

國の果にて

啄 木

米町3丁目の啄木歌碑(『一握の砂』より)

酒のめば

悲しみ一時に

湧き来るを

寝て夢みぬを

うれしとは

せし

啄 木

4.米町4丁目の啄木歌碑

米町4丁目の啄木歌碑(『一握の砂』より)

さらさらと

氷の屑が波に鳴る

磯の月夜のゆきかへりかな

啄木

米町4丁目の啄木歌碑 (『釧路詩壇』より)

花の下

たもとほる子は行きずりの

袖の香りに物言はせけり

啄木

5.浦見8丁目の啄木歌碑

浦見8丁目の啄木歌碑(『一握の砂』より)

よりそひて

深夜の雪の中に立つ

女の右手のあたゝかさかな

啄木

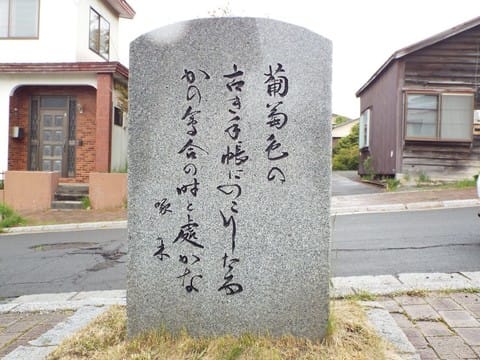

浦見8丁目の啄木歌碑(『一握の砂』より)

葡萄色(えびいろ)の

古き手帳にのこりたる

かの會合の時と處かな

啄 木

浦見8丁目の啄木歌(『一握の砂』より)

波もなき二月の湾に

白塗の

外国船が低く浮かべり

啄木

6.南大通7丁目の啄木歌碑

南大通7丁目の啄木歌碑(『釧路詩壇』より)

西の空

雲間を染めて

赤々と

氷れる海に

日は落ちに

けり

啄木

以上釧路市が「ふるさとふれあい街並み事業」として建立した啄木歌碑は10基あります。

啄木は明治41年1月21日釧路に着き、関さんのお宅に下宿することにしました。釧路市は昭和58年、啄木が釧路にしるした76日間の足跡をたどる「石川啄木文学コース」を設置し、啄木ゆかりの地に啄木歌碑を6基を建立しました。

1.啄木下宿の地の歌碑

午前6時半、釧路行き1番の旭川発に乗った。程なくして枯林の中から旭日が赤々と上った。空知川の岸辺の添うて上がる。此辺が所謂最も北海道的な所だ。9時半頃釧路に着。停車場から10町許り、迎えに来た佐藤国司氏らと共に歩いて、幣舞橋といふを渡った。浦見町の佐藤氏宅について、行李を下す。秋元町長、木下成太郎(道会議員)の諸氏が見えて12時過ぐる迄小宴。[啄木日記(明治41年1月21日)]

今夜佐藤氏の宅から此洲埼町1丁目なる関下宿屋に移った。2階の8畳間、よい部屋ではあるが、火鉢一つを抱いての寒さ、何とも云へぬ。[啄木日記(明治41年1月23日) ]

啄木下宿の地(釧路市大町五丁目)の歌碑

啄木下宿の地(釧路市大町五丁目)の歌碑

こほりたるインクの罎を 啄木

火に翳し

涙ながれぬともしびの下

2.釧路停車場跡の歌碑

啄木当時の停車場(釧路駅)は現在の釧路駅から500mほど離れたところにあり、停車場跡地には「交流館さいわい」が建っており、その一角に啄木歌碑が建立されています。

釧路停車場跡(釧路市幸町)の歌碑

釧路停車場跡(釧路市幸町)の歌碑

浪淘沙 啄木

ながくも聲をふるはせて

うたふがごとき旅なりしかな

3.釧路新聞社跡の歌碑

釧路新聞社跡地には、現在ガソリンスタンドが建っています。

釧路新聞社跡(釧路市大町一丁目)の歌碑

十年まへに作りしといふ漢詩を

酔へば唱へき

旅に老いし友 啄木

4.喜望楼の跡の歌碑

社長の招待で篇輯4人と佐藤国司と町で一・二の料理店喜望楼へ行った。芸者二人、小新に小玉、・・・・ 。[啄木日記(明治41年1月24日)]

喜望楼の跡(釧路市南大通八丁目)の歌碑

あはれかの国のはてにて 啄木

酒のみき

かなしみの滓を啜るごとくに

5. しゃも寅跡の歌碑

9時頃、鶤寅(しゃもとら)亭に飲みに行く。小奴が来た。散々飲んだ末、衣川子と二人で小奴の家へ遊びに行った。小奴はぽんたと二人で、老婆を雇って居る。話は随分なまめしかった。二時半帰る。小奴と云ふのは、今迄見たうちで一番活発な気持ちのよい女だ。[啄木日記(明治41年2月24日)]

しゃも寅の跡(釧路市浦見町八丁目)の歌碑

火をしたふ蟲のごとくに

ともしびの明るき家に

かよひ慣れにき 啄木

釧路へ来て玆に40日。本を手にした事は一度もない。生れて初めて、酒に親しむ事だけは覚えた。盃二つで赤くなった自分が、僅か40日の間に一人前飲める程になった。芸者といふ者に近づいて見たのも生まれ以来此釧路が初めてだ。之を思ふと、何といふ事なく心に淋しい影がさす。[啄木日記(明治41年2月29日)]

しゃも寅の井戸

6. 歌留多寺・本行寺の歌碑

本行寺の歌留多会へ衣川と二人で行って見たが、目がチラチラして居て、駄目であった。帰りに小奴に逢った。[啄木日記(明治41年3月2日)]

歌留多寺・本行寺(弥生町二丁目)の歌碑

一輪の赤き薔薇の花を見て

火の息すなる

唇をこそ思へ 啄木