中学時代、数学の授業(たしか中学二年の最初の数学の時間だったと思います)で、「点」の定義を考えさせられました。中学生なりに、あれこれ考えて、それぞれ自分たちの意見を出してみるのですが、なかなか正解が出ません。ことごとく先生に穴を突かれて、ダメ出しを食らうのです。この時、定義というのは、厳格にそれを定めるものであり、いかなる反論にも耐えられるものでなければならず、かなり神経を使って考えなければならないものだと感じました。

最終的に、先生が教えてくれた「点」の定義は、「位置があって、大きさがないもの」というものでした。それまで、「当たり前にある」と思っているものの概念について、いちいち「定義」なるものを考えたことがなかった私にとっては、とても新鮮な体験でした。

この後、「直線」や「三角形」等の定義を考えていくのですが、子供ながらにいちいち「なるほど」と思わされたものです。定義された「点」を使って「直線」の定義が生まれ、さらにその定義された「直線」から「多角形」の定義が生まれていく過程は、実に見事でした。これらの定義は、最初の「点」の定義、謂わば土台の定義がしっかりしているからこそ成り立つものであり、もし「点」の定義が崩れてしまったら、それ以降の定義が全て危うくなるという点においても、大変、興味深かったことを覚えています。

その中で、未だによく分からないのが「円」の定義です。クラスメイトがどんな答えを出したのか、まったく覚えていませんが、自分なりには、相当の自信を持って答えを出した覚えがあります。

-ある点から同じ距離にある点の集まり-

これしかないでしょう!と思って答えたところ、即座に先生からの尋問がありました。

■先生

「点」の定義は何だい?

■自分

位置があって大きさがないものです。

■先生

ほぉ?んで、大きさがないものの集合って、一体何かになるのかい?

■自分

・・・(ぎゃぁっ!!)

たしかにその通りです。そして結局、この「円」の定義については、先生も正解を教えてくれませんでした。以降、この問題は、私の中で未解決のままです。たまに、「点の集合じゃなくて、点の集合で切り取ったもの?あるいは「線」を定義して、それで説明する?」等と思ってみたりしていますが、私は数学者でもないので、今はほとんど考えないようにしています。

ただそれでも、私としては、こうした体験を通じて、思考法を学ぶ楽しさを知りましたし、またそれがとても大切であると思うようになりました。答えの正誤も重要ですが、それを導く過程で、どのように思考しているのかというのは、その人間の生きる力そのものであり、これを軽視するわけにはいかないと思うのです。特に現代のような時代では、なおさらのことでしょう。

臨機応変に対処する、柔軟に物事を捉える、解決策を見出す・・・といった能力は、まさに思考法の問題です。つまり答えの正誤というよりも、どのように思考するかという点がポイントだろうということです。これは、諸々の価値観やシステムが限界を迎え、新しい仕組みが必要とされる現代においては、ますます重要性を増していくだろうと考えます。そういう意味で、今後の子供たちの教育において、こうした思考法の鍛錬というのは、さらに重視されるべきだと思うのです。

また、私としては、この数学の授業における「点」の定義の位置づけについても、なかなか面白みを感じています。つまり、二次元の平面世界を考えていく中で、「点」の定義が、極めて基礎的な地位を占めており、その積み重ねの上に、二次元世界の解釈が成り立っているということです(厳密に幾何学の世界で、「点」の定義がどう論じられているかはさておき、中学生の時分にひとつの幾何学的な解釈を試みる中で、全てが「点」の定義から出発しているという点に、極めて重要な意味があると考えます)。

そして、こうした問題は、幾何学の世界に留まらず、広く自然科学、社会科学を含む、科学全般に通じて言えることだとも思います。

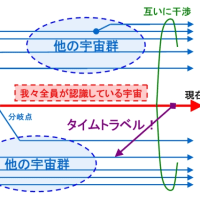

若干、別の話かもしれませんが、例えば、物理の世界においては、上記の話における「点」の定義、つまり全ての議論の土台、基礎ともなるべき素粒子については、まだまだ分からないことだらけというのが実情です。これは即ち、物理の世界が極めて曖昧であることの証左でもあります(「優等生なアインシュタイン」、「揺らめく現実世界」等参照)。

基礎が定まらずして、その上が盤石であるはずがありません。「点」の定義が揺らげば、「直線」や「三角形」の定義が揺らぐでしょうし、「点」の定義に不備が認められれば、それ以降の定義は、全て見直しをせざるを得ないわけです。現代の物理学というのは、そうした心許ない状況にあるとも言えるでしょう。そして、このような問題は、物理に限らず、あらゆる科学に通じて言えることだと思うのです。

子供たちに、科学的知識を植え付けることは重要です。しかし同時に、「科学の危さ」を認識した上で、それを紐解くための思考法を授ける、あるいは思考能力を伸ばすための努力も、同じように重要なのではないかと思います。近年論じられる、独創性のある子供、創造性のある子供を育てるということは、即ち、思考法を鍛錬するということでもあるしょう。私なりには、思考法を鍛錬する新しい教育を実践するため、「点」の定義を考えさせるような授業の中に、何かしらのヒントが隠れているように思えてなりません。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます